-

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

-

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

-

邹鲁文化研究 贾庆超等 ¥0.0

在漫长的中国文学史上,“点将录”是一种十分特殊,又具有重要价值的文体。它兴起于明代,发展于清代,至近代而蔚为大观。成为一种既受学者青睐,又受读者欢迎的著述方式。时至今日,无论是点开某瓣的读书频道,还是在各种自媒体平台上搜索,以“点将录”为名的图书或长文,依旧层出不穷。

那么,为何三百多年过去了,大家为何还如此热衷于“点将录”这种独特的形式呢?

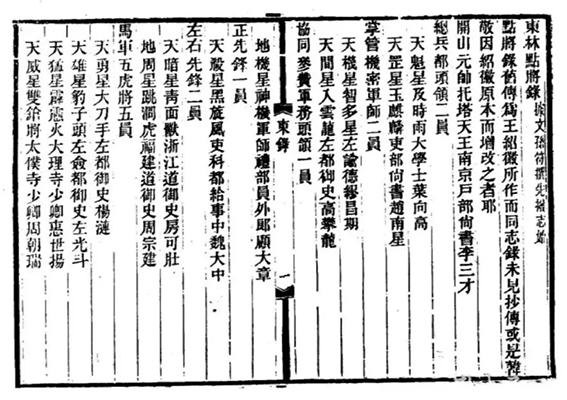

“点将录”的远源,可以追溯到汉代班固的《古今人表》以及“月旦评”,而它的真正发端,应当是晚明阉党所创制的《东林点将录》。

天启末年,为了迫害所谓“东林党人”,魏忠贤的亲信王绍徽编撰了一部《东林点将录》。这是一部带有“黑名单”性质的书,类似于宋代的元祐党人碑。而将当时以学问、气节自居的一众读书人,与当时颇为正统观念所不容的梁山好汉相比附,本身就具有一定的贬斥色彩。

《明史·王绍徽传》记载:

初,绍徽在万历朝,素以排击东林为其党所推,故忠贤首用居要地。绍徽仿民间《水浒传》,编东林一百八人为《点将录》,献之,令按名黜汰,以是益为忠贤所喜。

虽然这部《东林点将录》是明末党争的产物,但它却启发了后来的文人,将“点将录”发展为一种品鉴人物、漫谈风雅的文体。

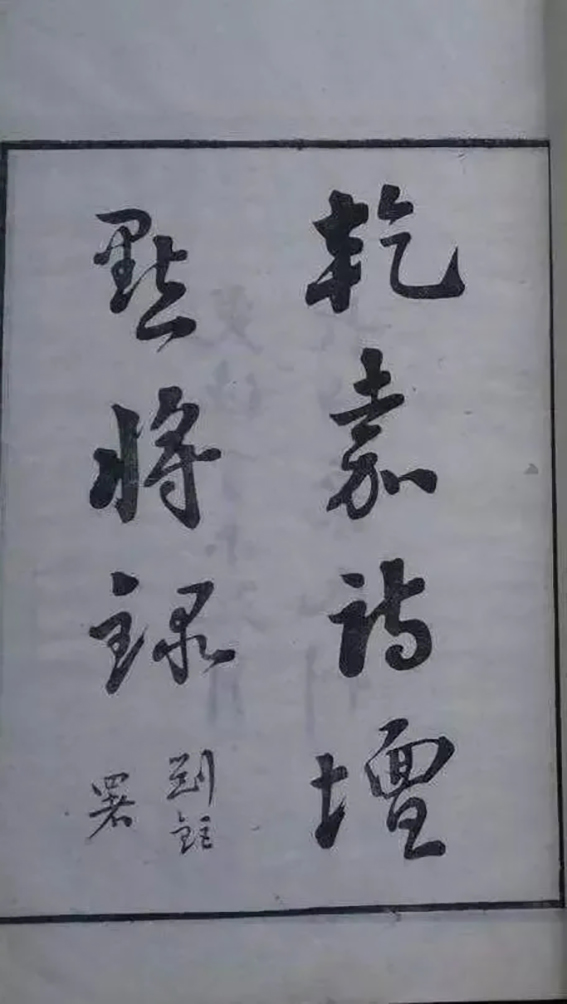

在二百余年之后,清代中期诗人舒位所作的《乾嘉诗坛点将录》(也有学者认为是舒位与陈文述合著),是“点将录“这种文体发展的重要转折点。“点将录”的基本体例,也是在此时确立下来的。

约略言之,《乾嘉诗坛点将录》的内容主要包括三个方面:一是绰号与人名,二是诗人小传,三是赞语。例如以袁枚配及时雨宋江:

及时雨袁简斋

枚,字子才,钱塘人。乾隆己未进士,官至江宁知县。著《随园三十种》。

非仙非佛,笔札唇舌。其雨及时,不择地而施。或膏泽之沾溉,或滂沱而怨咨。

一般认为舒位创作《乾嘉诗坛点将录》,带有一定的游戏性质。这种体例将原本属于“雅文学”范畴的诗歌创作与“俗文学”范畴的白话小说贯通起来,通过梁山好汉的座次先后隐然流露出对诗人创作成就高低的评价,又以寥寥数笔的赞语对其人其诗进行品鉴,兼顾了学术性与趣味性。

然而由于其体裁新颖,加上舒位本人在创作上成就不低,使得其对诗坛人物的品评独具慧眼,妙语频出,从而使《乾嘉诗坛点将录》在问世后深受风雅之士的喜爱。

例如蓝居中在《乾嘉诗坛点将录钞讫记后》中说:

或揄扬才能,或借喻情性,或由技艺切其人,或因姓氏联其次,靡不褒溢于贬,亦复毁德于誉。苟能深悉录中人颠末者,读之未有不击节失笑也。

清末著名学者叶德辉在重新刊刻《乾嘉诗坛点将录》时也说:

故虽游戏之作,能使读者于百世之下,想象其生平。斯固月旦之公评,抑亦文苑之别传矣。

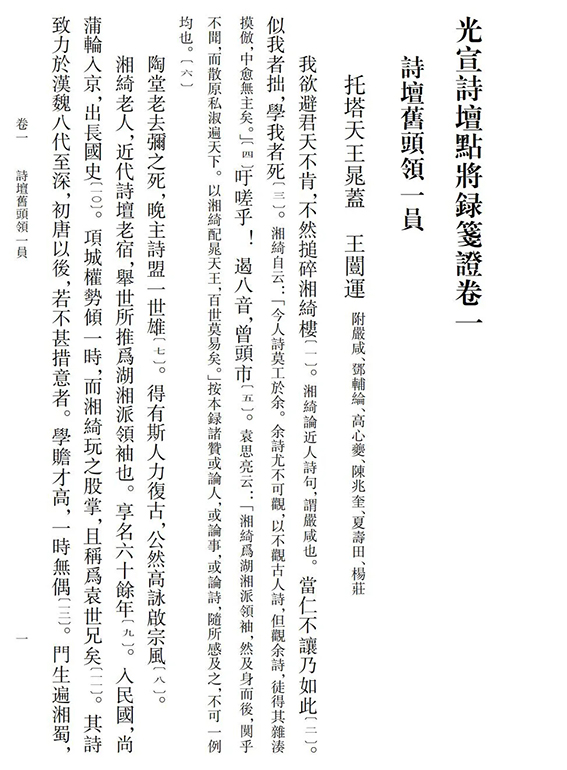

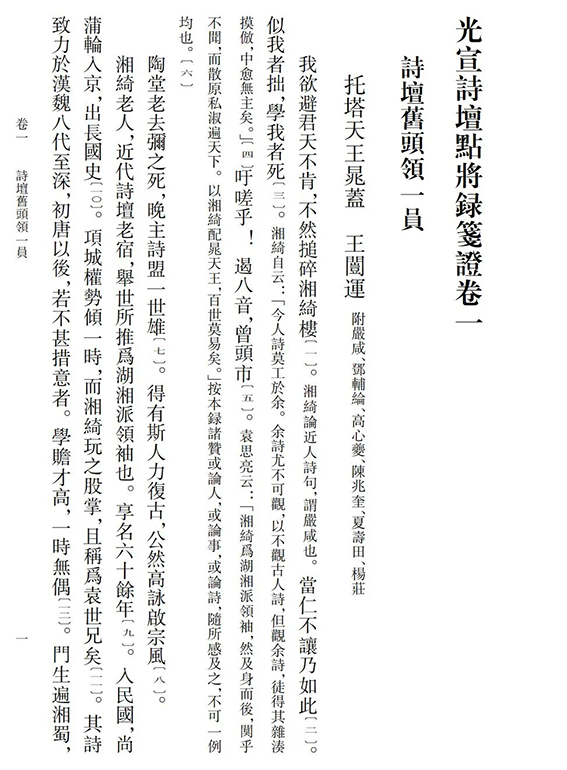

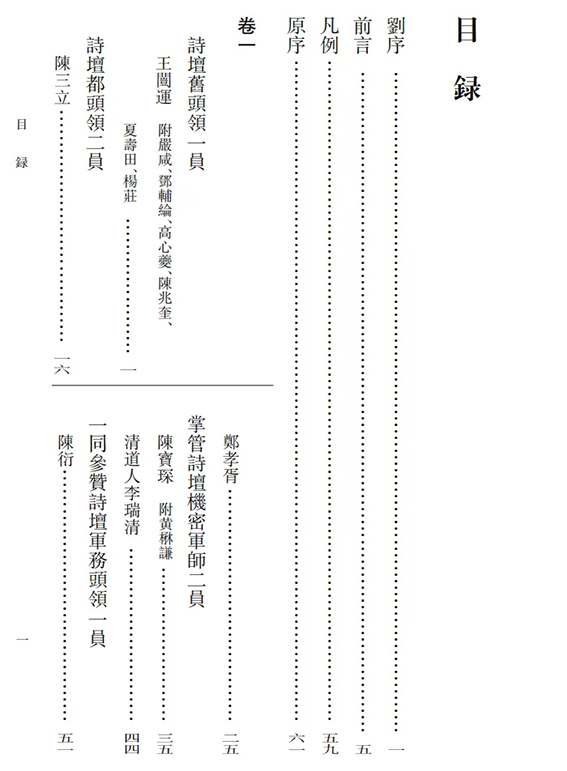

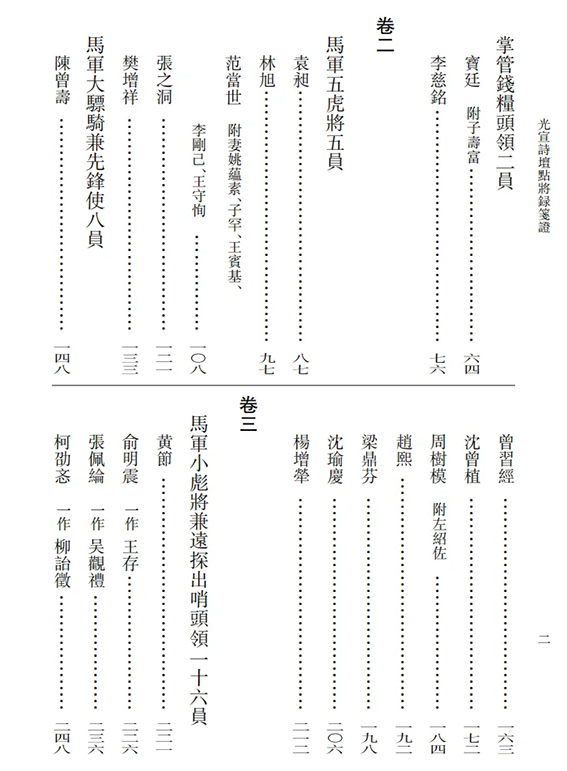

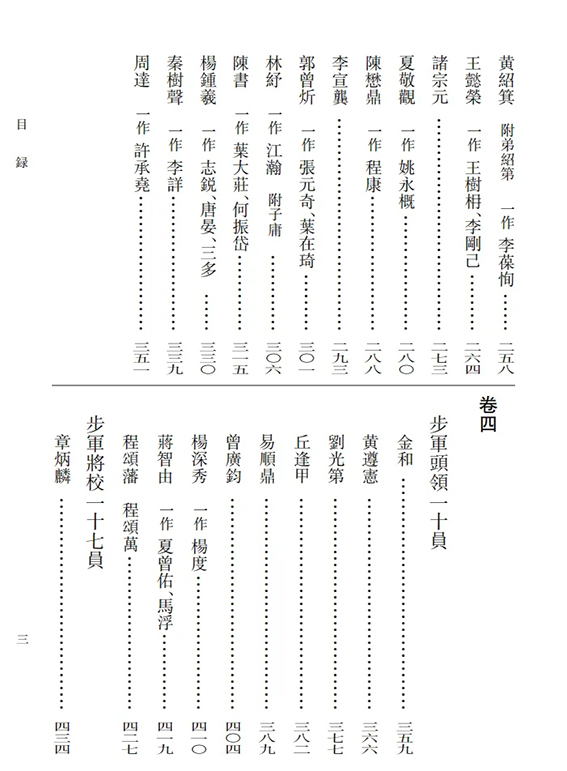

于是到了近代,著名学者汪辟疆仿照舒位的《乾嘉诗坛点将录》,创作了《光宣诗坛点将录》。相比于《乾嘉诗坛点将录》,《光宣诗坛点将录》具有更鲜明的“诗史“意识。这一方面表现在《光宣诗坛点将录》在创作态度上更加严肃,考证上更为详实;另一方面表现在其增加了论诗诗和评诗的内容,使得“点将录”的体例更加完善。

被汪辟疆点为“神行太保代宗”的康有为就曾评价道:“汪撰《光宣诗坛点将录》,甚佳,必传无疑。” 程千帆在《光宣诗坛点将录合校本后记》中也说:“这个本子也提供了研究近代诗歌和研究汪老师诗学观点的重要材料,值得重视,是无疑的。”

总体而言,汪辟疆的《光宣诗坛点将录》是按照诗人的创作成就排列的,例如以及时雨宋江配陈三立,以玉麒麟卢俊义配郑孝胥。陈三立和郑孝胥是公认的光宣时期最具代表性的诗人,也是所谓“同光体”的领袖,以此二人配宋江、卢俊义,可谓实至名归。

然而,对于诗歌创作成就的高低,往往有见仁见智之处,故而《光宣诗坛点将录》很多时候并不完全以此来排列先后,而是刻意寻求某一诗人与某一梁山好汉的契合之处,再以赞语进行拈连。这样的创作手法,使得整部“点将录”在严肃的学术考证之外,增加了不少文人雅趣。

例如《光宣诗坛点将录》以沈曾植配青面兽杨志,并有赞语云:“十八般武艺高强,有时误走黄泥冈。”这里的“十八班武艺高强”源自《水浒传》中对杨志描写的原文,而“误走黄泥冈”则是杨志的主要故事情节之一。沈曾植学问渊博,诗歌在当时也很有名气,正与“十八般武艺高强”相对应。但是沈曾植“喜用僻典,间取佛书”,以致其诗有时晦涩难懂,所谓“误走黄泥岗“,隐含了对沈曾植这方面的批评。

在汪辟疆的《光宣诗坛点将录》出现之后,模仿之作更是不绝如缕。例如钱仲联的《顺康雍诗坛点将录》《近百年诗坛点将录》,柳亚子、胡怀琛的《南社点将录》,朱祖谋的《清词坛点将录》,胡文辉的《现代学林点将录》,等等。

从此之后,“点将录”逐渐成为一种被大众所熟知的著述体裁,其所“点“的范围,也从文学拓展至文化生活的各个领域。时至今日,互联网、自媒体上的各种”点将录“依然层出不穷,“点将录体”也在新时代不断焕发着新的活力。

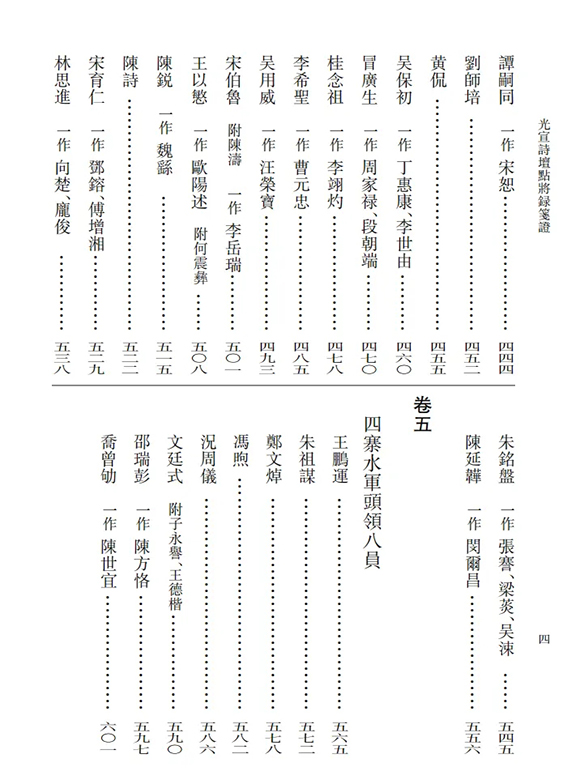

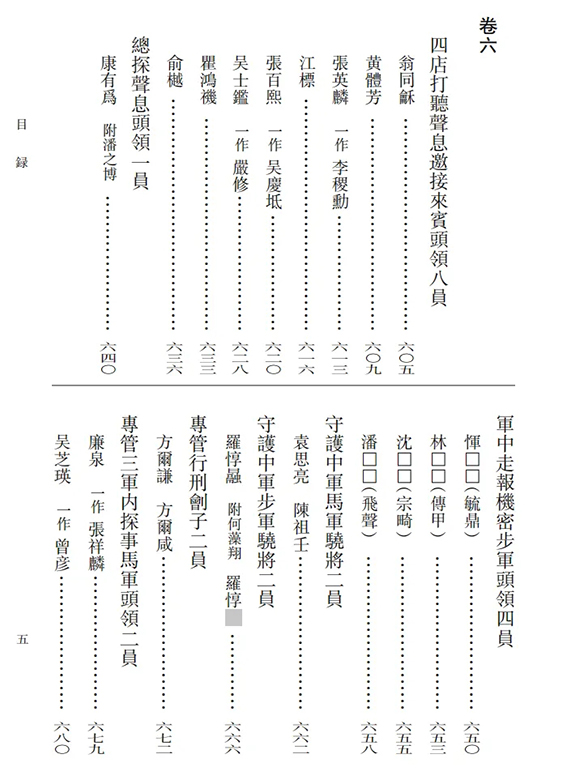

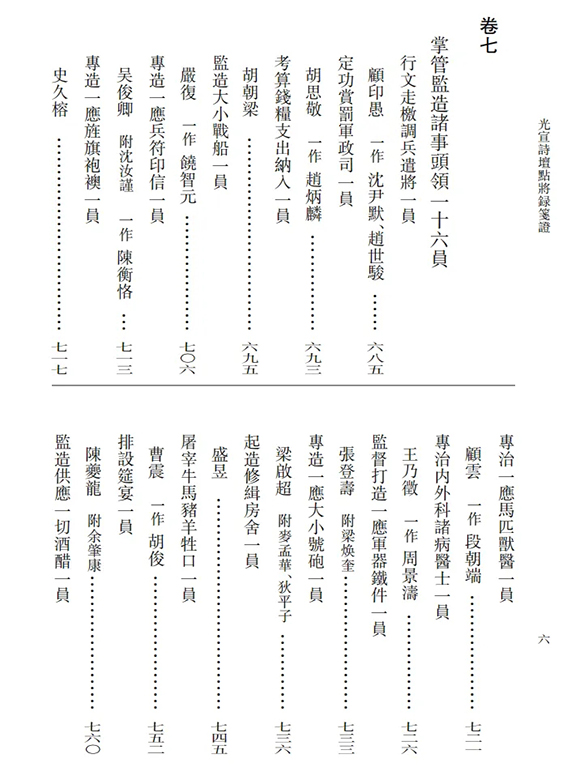

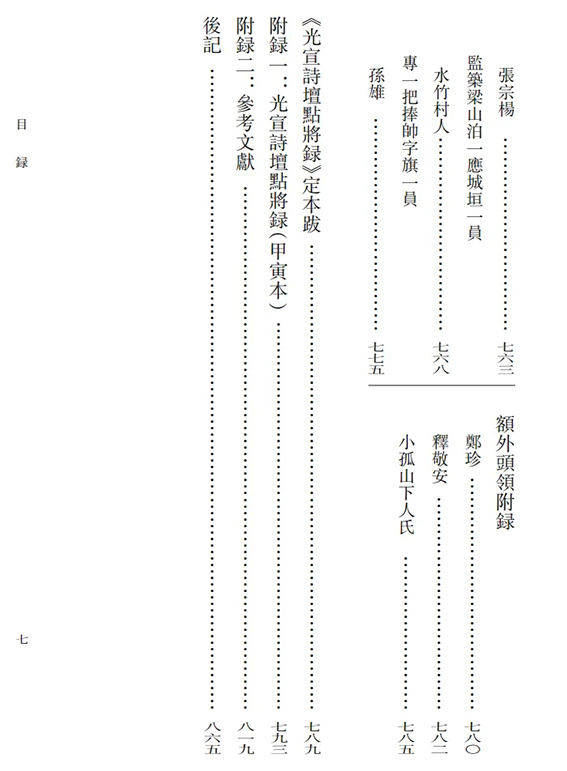

汪辟疆撰写的《光宣诗坛点将录》,按照《水浒传》梁山好汉一百零八将的顺序,将晚清光宣时期的一百九十二位著名诗人依次排列,涉及诗人生平、性格、造诣及地位诸方面,可视为一部简明的近代诗史,兼具学术性与趣味性。王培军教授对书中所涉及诗人、所引文献逐一笺释,并对汪辟疆的编排理由作扼要的评述。读者不仅可以通过本书了解晚清诗坛的基本面貌,还可以作为研究光宣诗坛的重要资料汇编。

汪辟疆(1887-1966) 名国垣,字辟疆,号方湖、笠园、展庵。江西彭泽人。清末毕业于京师大学堂,曾任中央大学教授、国史馆修纂。

王培军,上海大学中文系教授。主要研究领域为中国诗学和古典文献学。已出版专著《光宣诗坛点将录笺证》《钱边缀琐》《四库提要笺注稿》,整理古籍有《苍虬阁诗集》《校辑近代诗话九种》《国故论衡先校本》《孙原湘集》等。

1. 按照《水浒传》一百零八将的顺序,将晚清时期的一百九十二位著名诗人依次排列,兼具学术性与趣味性。

2. 笺证汇集大量资料,通过严谨的考证,揭示“点将录”背后的深意

3. 对初版进行了大量的修订。