-

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

-

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

-

邹鲁文化研究 贾庆超等 ¥0.0

读杜诗,可以论其世,可以知其人。自有文字或文学以来,从未有一个人被如此真切而充分地写过。尤其是四十岁之后的二十年,杜甫经过的每段日子,其一言一行,一悲一喜,不止履历,甚至病历,都历历可辨。我们不但掌握他外在的行踪,还能透视他内在的心迹。这是一个复杂的人,心系廊庙,又情牵山林。儒行世间,而道求方外。既恤民瘼,亦体时艰。虽感主恩,还规君过。说他疏狂,他又谨慎。说他严肃,他却幽默。说他迂直,他也圆通。可谓世事洞明,人情练达,然而初心不忘,痴性不改。因此,说到底,这更是一个纯粹的人,对君上忠,对朋友诚,对妻子爱,对儿女宠,对兄弟厚,对乡邻亲,而又好健马,敬义鹘,怜池鹅,惜溪鱼,有万物一体之仁。张戒《岁寒堂诗话》曰:“子美诗读之,使人凛然兴起,肃然生敬,《诗序》所谓‘经夫妇、成孝敬、厚人伦、美教化、移风俗’者也。”可老杜不仅是我们情感教育的教父,影响了无数人的价值观,还引导了我们观物与审美的眼光,令我们看山不再是原初的山,看水不再是本来的水。举凡陇阪、蜀道、锦江、夔门、湘水,杜诗都给勾了线,着了色。更有甚者,我们看马会想到房兵曹的马,看鹰会想到王兵马使的鹰,甚至连看花也不纯粹是自然的花,因为有《江畔独步寻花七绝句》与《绝句漫兴九首》,宋元明清的诗人,为花颠狂为花恼,替花惋惜替花愁,一下笔就滑向了老杜的文字配方。

总之,杜甫以他的写作再现了自身的时代,又参与重塑了后人对于各自时代的感知与表达方式。在不同的程度上,杜诗总是与后来的时代形成互文,为后起的生命做出代言。诗人在其诗中融入了独特的历史经验,又被后人一代又一代汇入自身的经验,不断拿自己的世界与杜甫的世界相互参照,彼此确认,从而使其意义不断增殖,而且永无休止,正所谓“其诗日读而愈新,其义日出而无尽”也。

一部杜诗,地负海涵,千汇万状,却有一万变不离其宗的主导风格,这就是沉郁顿挫。语出杜甫《进雕赋表》:“至于沉郁顿挫,随时敏捷,而扬雄、枚皋之徒,庶可跂及也。”本来是说扬雄、枚皋文思有迟速之别,而老杜自谓能兼之,快也快得,慢也慢得。慢起来的话,思则深沉,辞亦顿挫 ;快起来的话,时虽短促,才却敏捷。可是相比于李白,杜甫的特点并非随时敏捷,而是沉郁顿挫。四个字分两方面说,即文思沉郁,而音情顿挫。沉郁是想得深,顿挫是说得重。顿是停,挫是断,偏于节奏的节而言,也就是止。而奏是进,进则浏漓,止则顿挫。杜甫称公孙大娘舞剑器“浏漓顿挫”,就是说节奏好。杜诗的语言也“独出冠时”,总是倾向于潜气内转,故再快都有重量,再轻都有密度,再细都有质感。诗人用他千锤百炼的字法、句法和章法,使其文本成为超强编码的信息流。

重量、密度、质感,这一切都统摄在诗人广泛而深沉的世界观中。“他善于从语言中提取出全部潜在的声韵、情感和感觉,在诗歌的不同层面中、全部的形式和属性中把握世界,传达出这样一种意象,即:世界是一个有组织的系统,是一种秩序,是一个各得其所的等级体系。”这是卡尔维诺在《未来千年文学备忘录》里说但丁的话,完全可以移评杜甫。在杜甫的深层意识中,宇宙秩序、道德秩序、审美秩序,三者是统一的。也就是说,天之道,即人之道,亦即文之道。这是《易经》提供给杜甫的一种想象图式和一套比兴模式,让诗人以原始思维而感之,以原型意象而写之。这是真正的天赋异禀,使得杜甫“读书破万卷”之后,还能“下笔如有神”。

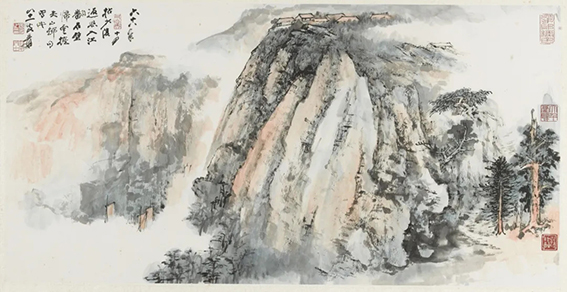

在杜甫眼中,世间万物生生不息,息息相关,充满灵性、情感、意志,彼此互动、共振、交感。这正是初民的巫性思维,或者说,诗性思维。在杜甫诗中,天、地、山、水、风、雷,以及鸟、兽、草、木、虫、鱼,彼此感而遂通,又与人事、与人心形成对应关系,成为内在精神的象征。这些原型意象,因反复使用而沉淀出共通的意义。杜诗中的品类之繁、元气之足,正是“天地之大德曰生”的写照。而一旦流变的进程被扰乱,就生机枯而生民病矣。于是,苦雨终风、乱云急雪、马鸣鹰视、虎吼龙蟠,无不隐喻着人的坎坷或顺达、心的悦豫或阴沉、道的有序或失位。不明乎此,我们就无从解释杜诗那磅礴想象的起因,和字词之间无穷张力的来源。

天、人、文三者合一的秩序意识,赋予杜甫超稳定的结构感,表现为其诗体之富与其章法之严。

杜甫的内心似有阴阳互补的两种力量,奇偶相生,整散相形,正变相济,加上他既受骈文的熏习,又嗜好雄深雅健的古文,发而为诗,遂众体皆备,且各体兼善。而诗体本身对结构就有基本的规定性。比如,古体与近体不同,五古与七古、五律与七律、五绝与七绝有别。

先说古体。杜诗前期,五古写得又多又好,或继承汉魏乐府以述情陈事,或效法阮籍、陶潜以言志抒怀,层层掉换,节节推进,给人以凝重庄肃之感,其间多有变调,常出闲笔,将异质的成分织入主题的发展中,形成包容的结构。他的七古则横放杰出,善于随时间与空间的转换,从主体与他者的关系中展开叙事,像一面面镜像重叠起来,左右映带,前后衬托。而无论长篇还是短制,他的五古与七古,主题隐而又现,意象分而又合,思路断而又连,却不管意绪兜转得多远,最后总是能接回来;也不管结构欹侧得多厉害,到底还是能稳住。

再说近体。杜甫的五律与七律,更是外文绮交,内义脉注,其组织之细密,弥缝之浑成,最能见出他的关联思维和对称意识。他的五律,将初唐词臣的组织工巧发展到极致,却大大扩展了其使用范围,就像写日记一样,一景一物,一事一理,无施而不可。他的七律,在盛唐大家高华雅正的格调之外,又开出无数法门,如书体之有楷书、行书与草书,从端庄严肃,到烂漫槎枒,应有尽有,但意脉从来不乱。由于杜甫非同一般的秩序意识,他往往打破律诗的通例,四联皆对,格外凝重。连绝句也喜欢通体对仗,密实有余而风韵不足,向来不被视为正声。他却不愿削减具体要素而脱实向虚。这种裁对琢句之长技,在五言排律中得到最充分的施展。诗人排比声韵,铺陈典故,动辄数十韵乃至上百韵,结构宏大规整,但也就更少流动性。古人虽极推崇,今人却相对隔膜了。

杜甫的结构能力之强,还有一个突出的表现,即经常成双成对地制题写诗,如《哀江头》《哀王孙》与《悲陈陶》《悲青阪》、《春宿左省》《晚出左掖》与《曲江对酒》《曲江对雨》、《月夜忆舍弟》与《天末怀李白》,等等。他用每一种诗体都精心结撰过组诗。他早年就开始突破单篇的狭小边幅的限制,以多首组合而成连章体,展示更为丰富的叙事与抒情内容,如前、后《出塞》和“三吏”“三别”。而且越到后来规模越大,到了《诸将五首》《咏怀古迹五首》,尤其是《秋兴八首》,充满对位与变奏、宣叙与咏叹,简直成了多主题、多乐章、多声部的交响乐作品。

就诗而言,风格是气貌,结构是骨架,节奏是血脉。正如诗体本身对结构有着基本的规定性,对节奏也先期订下了合约。杜甫古体与近体兼善,节奏亦随之而神明变化,可谓古风之变极,近体之妙穷。

先说古体。五古的驰骋空间不如七古,字数整齐的限制也带来情感表达的节制,故趋向较稳,虽动也有静意。七古则易于大开大合,大起大落,故变化特多,虽静也有动感。老杜的动静更大,因为他不断给自己加码。他的五古,哪怕长篇也往往一韵到底,如《咏怀五百字》和《北征》,各五十韵与七十韵,都是终篇一韵,却随着场景与心情的转换而自成段落,仿佛逐段换韵。他的七古,哪怕短篇也十九转韵,更不用说那些长篇的乐府歌行,或成矩阵,或出杂言,繁音促节,层波叠浪,把节奏的参差变化发挥得淋漓尽致。

再说近体。杜甫在探索五律和七律的美感潜能上做出了最大的贡献。他天才地预见了完美的格律必将带来的边际效应递减,于是,他一边按照圆满的黄金律大写其字正腔圆的正体,一边打破固定的声音模式而创出拗体,把别扭、拧巴引进了美与和谐,以声律之不齐,见心律之不齐。而且,字音拗得越狠,词义与词性就对得越工,听觉上跟你很生,视觉上又跟你很熟,在审美的习惯性与陌生化之间维系着微妙的平衡。

杜诗的句法极富创造性,本质上也是为了调整节奏而发展出来的。平常的句子,“纤手传送青丝菜,高门行出白玉盘”“春水坐船如天上,老年看花似雾中”,文从字顺,都很溜。可一经他手,一番拆装之后,便有了筋骨和风神:“盘∣出高门∣行白玉,菜∣传纤手∣送青丝”“春水∣船如天上坐,老年∣花似雾中看”。错位和调序之外,杜甫控制语言流速的办法还很多,文言典重,口语爽直,实字镶嵌,虚字斡旋,对句收拢,散句放开,多元的成分做多样的排列组合,都能有效地使句子的节奏张弛有致。

杜甫之所以封圣,是各种各样的外因内因所集之大成。

首先,他幸逢开天之盛,又惨遭安史之乱,见证了时代的巨大落差。锦衣公子,麻鞋难民,天子近臣,荒江野老,如此宽带人生、广谱经历,在同时代人中独一无二。短暂立朝,使他拥有了在政治中枢才能获得的气象和格局。长期流寓,更让他走进了千千万万人民的生活。他的行踪遍及吴越、京洛、秦陇、巴蜀、湖湘等大半个中国,所摄受的肃然的气象、盎然的生机、森然的物色,一以诗发之,故其人既为时势所成,其诗亦得江山之助。

从诗史本身来看,诗骚、汉魏、齐梁、初唐,各种形式与风格大备,对仗、用事、声律等技巧也有了长足的发展,正等着大诗人出来,兼收并蓄地继承,推陈出新地转化。杜甫恰好处在这个继往开来的节点上,他的诗学眼光又最为博观圆照,不薄今人爱古人,转益多师是吾师,故能兼巧与力于一身。他是一个形式主义者,自称“语不惊人死不休”,从事各种炫目的语言实验。他又是一个现实主义者,认为“文章一小技,于道未为尊”,强调诗歌对世道人心的担当。所以,像《兵车行》、“三吏”、“三别”、《茅屋为秋风所破歌》等,不仅思想崇高,感情深厚,艺术也堪称完美。

杜甫天资卓越,学力富赡,从小就储存起庞大的文献数据库,又具备强劲的检索功能。他早早跻身于盛唐诗人的超级朋友圈,与李白、高适、岑参等同声相应,同气相求,遂高视阔步,以诗为一生之事业。四十岁之前,所缀诗笔,已约千有余篇,此后更用力精勤,无论在极其动荡的岁月,奔走潼关、迟回陇阪、跻攀蜀道,还是在极其安静的草堂与夔峡,他都口不辍吟,可谓造次必于是,颠沛必于是。在夔州的二十二个月中,他写了四百四十首诗,平均三天两首,真是惊人的努力。而这非凡的毅力也是由过人的体力所支撑的。得益于小时候的“健如黄犊”和青春期的呼鹰走马,他直到晚年,尽管疾病缠身,老底子都还在。

最后,杜甫一生热爱各种艺术,修养极深,眼界极高。他六岁在郾城观公孙大娘舞剑器,十三四岁在岐王宅与崔九堂听李龟年唱歌,都是音乐和舞蹈的顶流。书画名家的真迹他经眼无数,如吴道子、杨契丹的壁画,张旭的草书,薛稷的榜书等,还观赏过顾恺之的江宁瓦棺寺维摩诘像图样、冯绍正的画鹰摹本。至于郑虔粉绘、曹霸丹青、王宰山水、韦偃松石,他甚至能亲见其作画过程。李邕是忘年交,顾诚奢是老相识,王维是同僚,李潮是外甥,连颜真卿也是他三司推问时的主审之一,故杜诗跟颜字想必也互不陌生。不同门类的艺术之间是能够彼此唤醒的。张旭观公孙大娘舞剑器,自此草书长进,豪荡感激,即少陵可知矣。

对于杜诗的编校、注释、评点,已经有一千年的历史。自北宋王洙编次、王琪梓行《杜工部集》二十卷以来,历代学者究心于杜诗的补遗、考订、编年、集注、批点,蔚为“千家注杜”之奇观。其中,注释以赵次公《杜诗先后解》、仇兆鳌《杜诗详注》为善,评析以王嗣奭《杜臆》、浦起龙《读杜心解》、黄生《杜诗说》为精。现代学者则重视传记学批评,名作有闻一多《少陵先生年谱会笺》、洪业《杜甫:中国最伟大的诗人》、陈贻焮《杜甫评传》等。最近十年,杜诗研究在博与专两方面都取得了重大进展,出现了萧涤非、张忠纲主持的《杜甫全集校注》和谢思炜的《杜甫集校注》两部全注,学界围绕着杜甫的人与诗也多有考异辨正,新见迭出。在此基础上,一个融汇历代注杜精华、吸纳最新治杜实绩的选本,既有必要,也有可能。

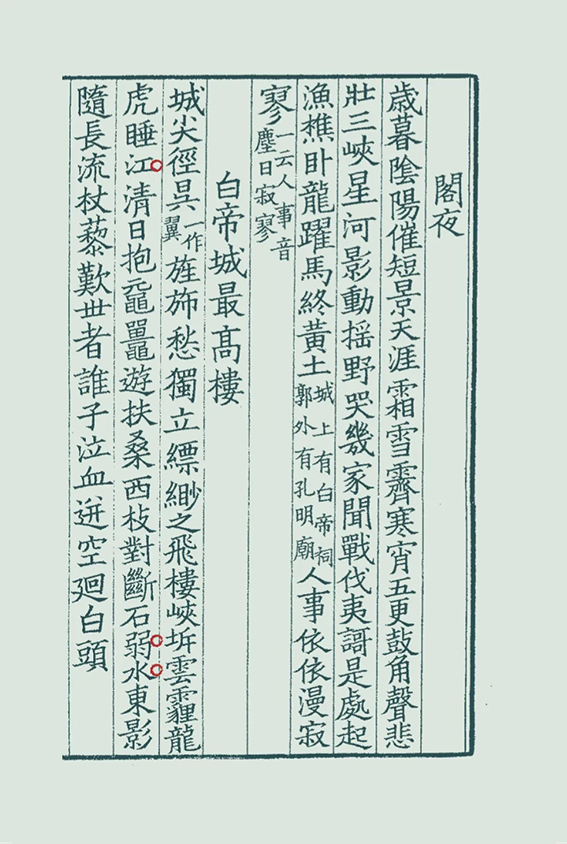

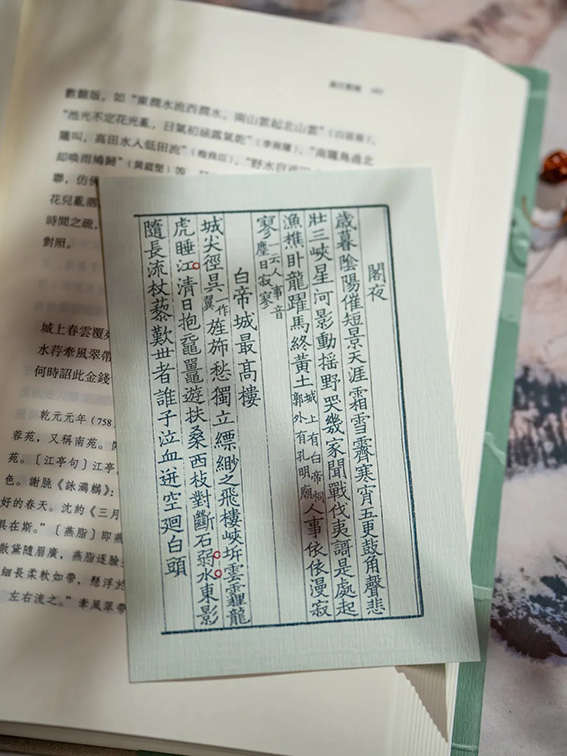

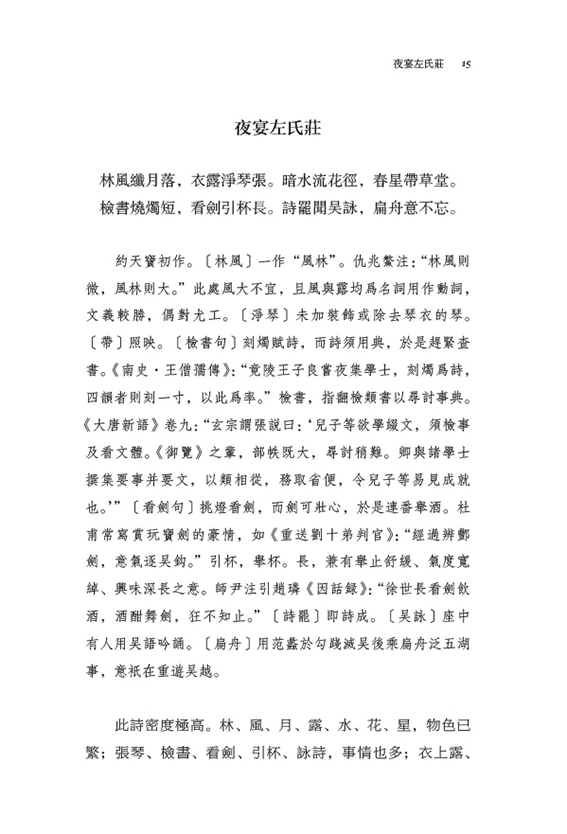

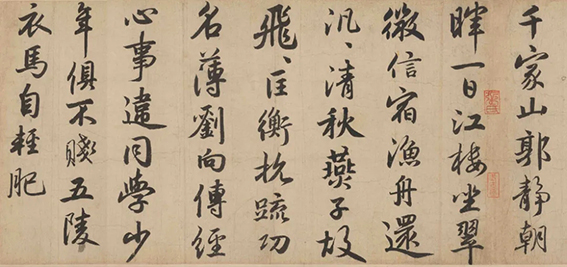

本书精选杜诗二百二十二题共三百首,占全集总数的五分之一。其中五古五十五首,七古六十二首,五律五十七首,七律六十五首,五绝八首,七绝四十三首,五排十首。选诗以二王本《杜工部集》为底本,参校古今注本,对异文择善而从。诗题则针对某些误将作者题注混入的情况作了厘正还原。标点只用逗号和句号,避免引号、问号、感叹号等主观涉入。编次则综合诸家,参酌新说,再断以己意,并将写作时间尽可能细化到春夏秋冬。

本书的编选标准,借用鲁迅的说法,一是顾及作者的全人,着眼于思想性情的丰富;二是顾及作品的全篇,侧重在艺术表现的完美。人取我舍、人舍我取的例子,所在多有,想在我们的旧识之外增添一些新知。

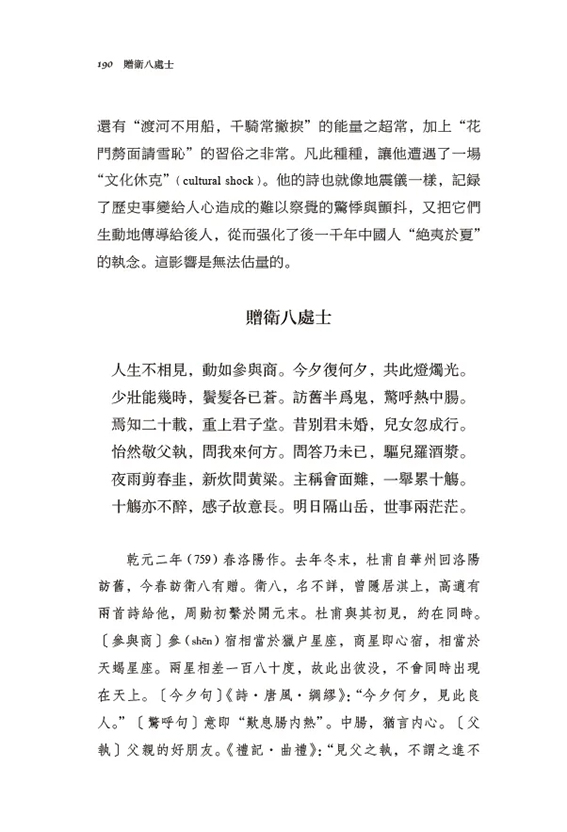

本书注释,综核群书,博采众长,间也有所发明。大抵先释文意,再注字音、词义,后标出处,而以简明为尚。有些诗长而注多,为便于检索,适当加以分段。

本书评论,力求新意,务去陈言,侧重于结构与节奏、章法与句法、创意与创体等艺术方面的分析,想讲出一首诗好在哪里。适当的时候会援引别的诗人的有关诗句,从莎士比亚到奥登,从闻一多到张枣,与杜诗互文对参,尝试在古典与现代、中国与西方的比较视野中,对杜诗作多重观照,以丰富我们认知与感受的层次,且印证今古之人心不异,中西之文理攸同。

也许,这是本书不拘一格也别具一格的地方。我想要做的,是以古典诗学为立足点,以现代诗学为参照系,对杜诗给予新的解释,将那些永恒的艺术品质擦亮、刷新、激活,把崇高的传统与当代的写作拉近一点,再拉近一点,非徒事掉文以炫惑众目而已。因个人的才力所限,我只能做到目前这一步,正期待更多的人,学人与诗人,用更多的粒子来对杜诗的原子核进行轰击,产生无穷的裂变。

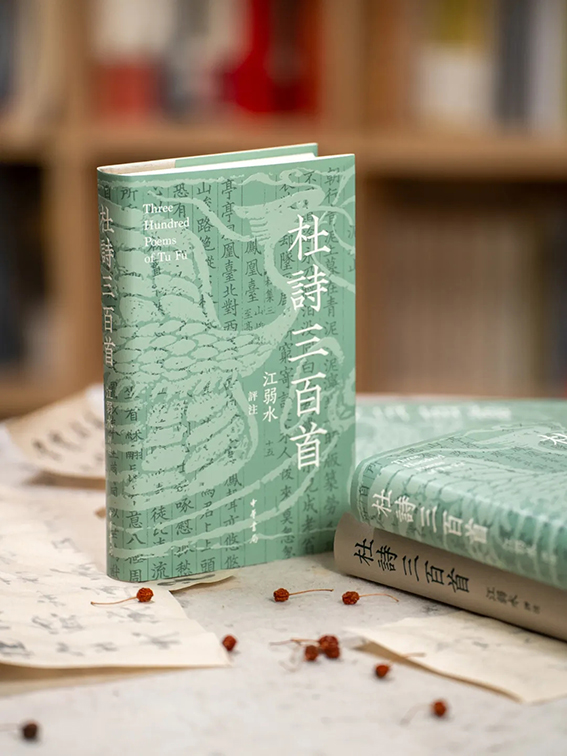

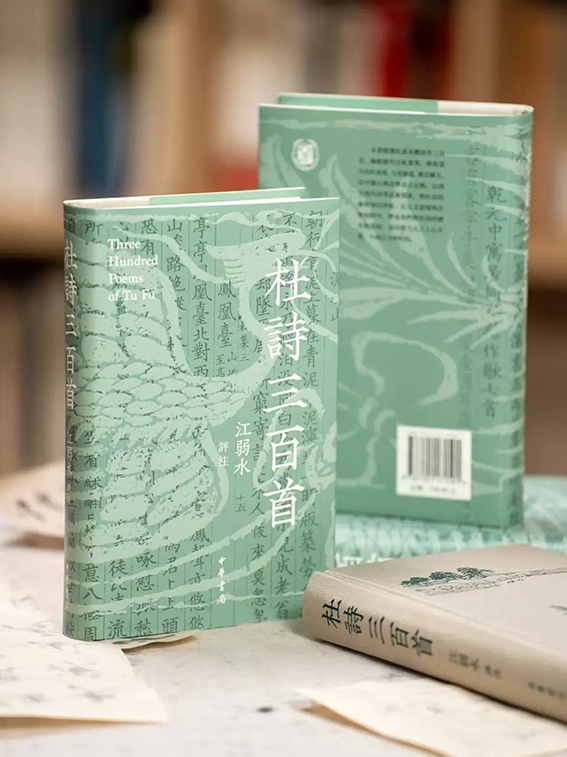

本书精选杜甫各体诗作三百首,融汇历代注杜菁华,吸收当今治杜成果,力求新意,务去陈言。以中国古典诗学为立足点,以西方现代诗学为参照系,对杜诗的艺术加以评析。在互文语境与比较视野中,丰富我们对杜诗的感受与认知,且印证今古之人心不异,中西之文理攸同。

江弱水,1963年生,安徽青阳人,香港中文大学博士,浙江大学传媒与国际文化学院教授。主要从事比较诗学研究,著作有《中西同步与位移》《古典诗的现代性》《诗的八堂课》《言说的芬芳》等。

◎ 一部别开生面的杜诗注本

“中国好书”作者、诗评家、学者江弱水二十年杜诗研究之大成。以全新的视角,对杜诗艺术作别开生面的解读。贯通古今文脉,融会中西诗学,发掘杜诗的恒久魅力与时代价值。

◎ 一部承载过去的杜诗注本

囊括杜甫各体诗作精华,占全部杜诗的五分之一。体量适中,要言不烦。博采前贤注杜之长,间出新意,当代人研读杜甫的入门首选。

◎ 一部面向未来的杜诗注本

学术性与可读性兼备。以比较诗学的方法,结合当代审美体验解析杜诗。评论精彩独到,文采斐然,深入探析汉语诗歌之美。

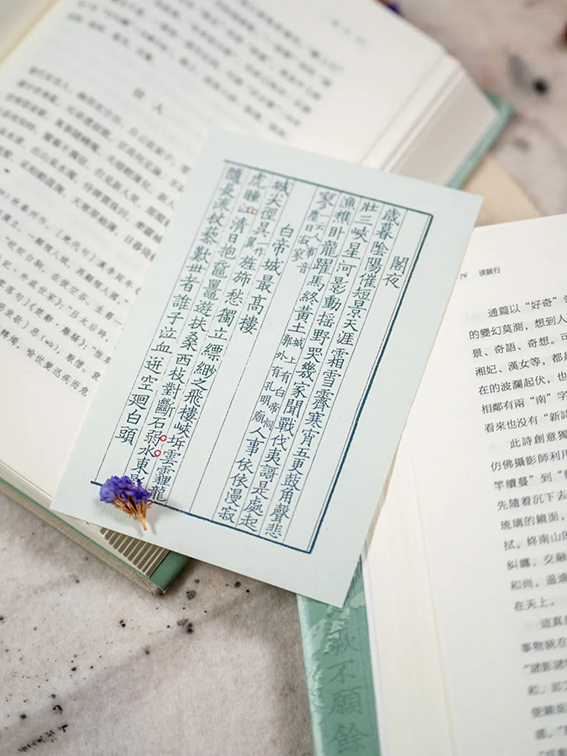

◎ 一部典雅美观的杜诗注本

繁体横排,既保留原汁原味的杜诗形式美,又符合今人的阅读习惯。版式疏朗,装帧精美,带来绝佳阅读体验。