-

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

-

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

-

邹鲁文化研究 贾庆超等 ¥0.0

贾岛集存诗约400首,因贾岛曾官长江主簿,故其集多称《长江集》,宋明清三代刊刻传抄较多,而以安愚道人抄、毛晋父子所藏本最善。齐文榜先生《贾岛集校注》即以毛抄本为底本,在文字校勘、文句校注方面较为精审,又广辑诸家评论,并附《贾岛年谱》,比较完备。

文学史、思想史与制度史的三重透视

88.00元

唐宋“古文运动”在文学史、思想史、儒学史上都具有重大意义。本书在对“古文运动”既往研究的框架与范式作出谱系式梳理的基础上,标举“士大夫文学”,敏锐地抓住了唐宋“古文运动”与此前、此后文学“运动”的不同,强调科举制度产生的士大夫精英构成的唐宋社会与文学的特殊性,对古文运动重作定义,对其发展历程重作分期,着重阐明如“古文运动”与新儒学、贤良进卷、苏辙与“古文运动”的关系等命题,新意盎然,胜义迭出。

汇聚千年旧注,《九歌》疏解集成

宋词广泛而深刻地反映了宋代舞蹈文化,词中出现的舞名、舞类颇多,是研究古代舞蹈史的稀见宝贵资料。作者从宋代词人参与舞蹈表演的主要方式、宋词描写舞蹈的侧重点、宋代词人对舞女非职业形象的塑造、宋词中的舞蹈元素对艳情藩篱的突破、宋词所反映的宋代舞蹈文化等角度,做了全面考察,加深了读者对宋词的理解。

作者以鲜明的问题意识为引领,从文本、关键词、哲学、文学和传播形态等五个方面,深入考察20世纪《庄子》在英语世界的翻译、研究及传播情况。具体而言,述评英语世界对《庄子》文本的分层研究、重组及删移;辨析篇题英译所蕴含的儒道两家观念,探讨多学科视角对“游”和“卮言”这两个关键词的译解;梳理学者从哲学角度对《齐物论》的阐释,对“庄周梦蝶”寓言的解读;探讨在英文中国文学叙述中,《庄子》“道”论的显隐所折射的文学和哲学学科分化过程,以及《庄子》生命主题阐发的范式转换;全面介绍不同类型的选译本,揭示作为副文本的封面、插图与《庄子》思想之间的关联。本书引证丰富,论析精微,有助于深化学界对中西学术交流互动的认识。

中国古代系统讨论人物品性、才识的人才学专著

本次整理以《四部丛刊初编》影印明隆庆六年梁梦龙刻本为底本,通校文渊阁《四库全书》本、明万历程荣刻《汉魏丛书》本,并参考《长短经》及《太平御览》等类书所引《人物志》文字。笺注侧重于不易通解之处,涉及人物掌故、政情典制处尤为用力重点。

“西夏陵”背后的西夏王朝历史

胡玉冰点校本《西夏纪事本末》以光绪十一年(1884)《半厂丛书初编》本为底本,校以江苏书局本,参校上海书业公所排印《历朝纪事本末》本,参考出土文献和西夏学研究成果,为学界提供一个便于阅读和引用的版本。

一部精善的《周礼》郑注读本

此次汇校,不改底本,对勘各本,凡有异文,均出校说明,并以校注方式置于当页页下,以期全面反映《周礼》之前人校勘面貌。作者考辨研究之心得,则以按语的形式附在校记最末。

战火中的家书,穿越70年的热血与柔情

《鸭绿江来信》精选中国人民志愿军将士家书56封,其中包含特级英雄黄继光、一级英雄邱少云以及战地作家毛烽、科学家柳支英等21位作者。这些家书由中国人民大学家书博物馆从抢救民间家书项目8万余封藏品中精心甄选,逾半数内容系首次公开披露,具有很高的文献价值。这些家书真实展现了中国人民志愿军浓浓的家国情怀和英勇顽强的战斗作风,生动诠释了伟大的抗美援朝精神,为新时代爱国主义教育和革命传统教育提供了鲜活感人的历史读本。

元史名家李治安教授用新方法、新问题、新视角超越断代、融通古史的呕心之作

李治安教授是元史名家,素以元代政治制度和政治文化研究著称。近年其学术视野又扩展到更长时段的中古史探讨,力图将微观考据和宏观纵论相结合,尝试改变琐碎支离之偏失。本书收录了作者在《历史研究》《中国社会科学》《文史哲》等刊物上发表的史学论文11篇。以贯通式大视野,重在厘清政治支配、南北地域、民族融汇三组论题的来龙去脉及其在各时期的表现,着力把握政治支配与地域差异、族群关系的错综交织或相互影响,抉发一家之言。作者秉持文本实证与理论思维并重,扬弃概念名词推演,通过多维度的融通探研,以新方法、新问题、新视角全面推进了中古史的再认知。

本书引入日常生活史的视角,较完整地还原了晚明士绅真实的生命图像,展现了侯岐曾的求生渴望与赴死结局之间的张力,在学术理性之外亦饱含人文温情。

读完本书,可以构建出对元朝历史的基本完整的认知框架

本书收录了台湾“中研院”院士萧启庆先生亲自选定的其在蒙元史研究领域较具代表性的论文二十余篇,从政治、军事、经济、社会、族群文化和人物等方面对蒙元历史进行了深入探索。不仅在微观考察方面多有突破,解决了相关领域诸多疑问,进而成为了学术上的定论或进一步研究的基础,而且十分重视对元朝政权性质、历史定位这样具有宏观色彩问题的关注;不仅考察元朝在中国历史上的特殊性,同时也高度重视元朝在中国历史上的延续性和同一性,对于理解中华民族共同体发展的历史有重要意义,是蒙元史研究的必读之作。

刺痛人心的中国海军史

海军史是中国历史研究领域的一个特殊部分。伴随着中国海军的诞生、成长,近代海军史凝结了中国抵抗外来侵略、寻求民族自强的艰辛探索,同时又有诸多谜团,众说纷纭。本书以世界海军史的宏阔视野,以“靖海澄疆”为评价尺度,以“扎硬寨,打死仗”的研究方法,广泛利用海内外史料,以极热心肠和极冷目光,重评中国近代海军史,内容涵盖清季海军的创建、民国海军的发展和抗战时期海军在香港的表现等问题,并对中国近代海军史研究作出观察。

透视中西文明碰撞下的糅合与冲突

本书尝试追索明末清初第一代天主教徒奉教的因缘、心态与历程,并析究他们如何运用其人际网络以扩张西学、西教的影响力,以及在面对异文明碰撞所产生的糅合与冲突时究竟如何自处。至于书名,乃以两头蛇作为譬喻,来形容这些夹在中西两大传统之间“首鼠两端”的奉教人士。又因天主教的入华只是近代欧洲海权扩张中的一支插曲,故书中亦努力将触角延伸到中国以外的世界,希望能提供读者一个较为宽广的历史视野。同时,也试探“e考据学派”可能的研究路径。

历史不容忘却,正义终不缺席

本书以扎实的史料钩沉、鲜活的影像记录和缜密的学术考证,深度剖解战时日本人体实验暴行背后的国家政治逻辑、社会制度症结与医学体制癌变,撕开“医学进步”光环下潜藏的暴力本质,堪称一部融贯历史洞见与现实警示的思想力作。

辛亥革命元老的重磅掌故笔记

本书最初于1946年9月15日在上海《新闻报》副刊“新园林”连载。此次整理出版,严格依据《新闻报》刊载原文和发表顺序,意在为读者提供一个内容精准、版本可靠、查阅便捷的权威通行本。

一部巨细无遗的民国上海生活手册

近代上海,世界性与地方性并存,摩登性与传统性并存,先进性与落后性并存。《上海鳞爪》,是近代爱国报人郁慕侠所写的一部关于上海社会文化的笔记汇集,编为300余篇,每篇短则百字,多则七八百字。内容包罗万象,巨细无遗地记录了时髦男女的衣食住行、市井小民的柴米油盐、五花八门的江湖行当、光怪陆离的黑话秘闻,尤其对租界事宜介绍綦详,堪称是近代上海生活手册。

概括提出西夏“重建汉唐华夏文明”观点

本书围绕西夏文明的属性和历史地位这一宏大主题,在梳理国内外西夏史研究已取得的丰硕成果基础上,从民族、宗教、政治、法律、史学、文学、美术、语言、文字及历史背景等方面,进行了全面、系统的观察和讨论,提出了11—13 世纪的西夏文明是对汉唐华夏文明的重建这一观点。内容丰赡、视野宏阔,代表了西夏史研究领域的一项重要突破与显著进展。

见证世界从区域到全球蜕变

本书利用欧洲有关汉学著述、商业情报、传教书信等资料,辅以90余幅珍贵馆藏图片,从古代欧洲的中国饮食想象传说、大航海时代的片段式认知、早期来华传教士的亲历见闻、17世纪欧洲的科学研究,以及18世纪欧洲的“中国热”等方面,讲述中国饮食文化是如何通过海上丝绸之路传播到西方以及在西方知识系统中产生了怎样的中国影响,西方社会不同群体又是如何看待中国饮食文化。

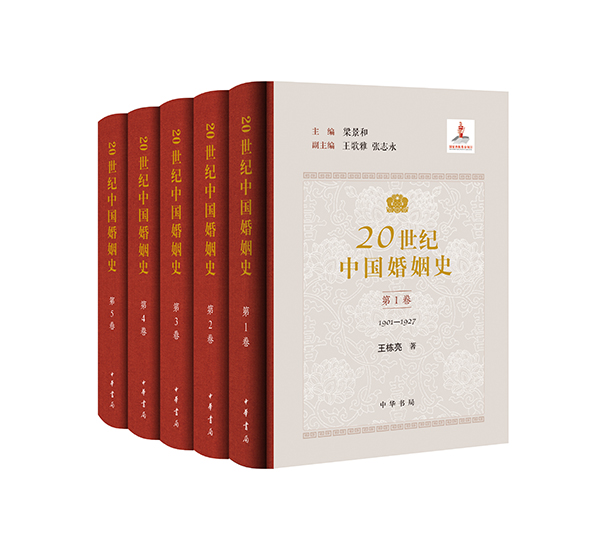

20世纪思想解放和社会改造中的婚姻变革

激荡的百年,是中国社会变革、思想解放的大时代,反映在婚姻领域,即破旧立新。本书不仅是一部严谨的婚姻社会史,更是一曲大时代背景下个人婚恋选择的变奏曲。透过历史的棱镜,一个个关于择偶、恋爱、婚俗、婚礼、离婚、再婚等真实案例,展现了大时代中个人自主意识的觉醒与观念蜕变。书中既有对时代洪流的宏观把握,也有对历史个体爱恨情仇、悲欢离合的细腻刻画,宏大叙事与微观透视相结合,呈现出一幅立体丰满、鲜活生动的20世纪中国婚姻变迁的历史长卷。

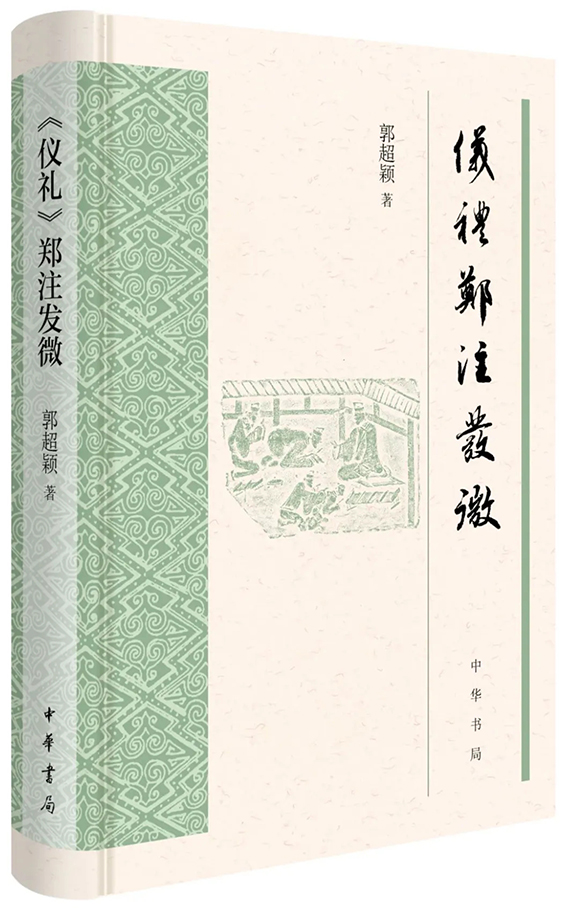

《仪礼》作为礼的本经,对后世影响深远,所记先秦古礼的程式仪节,不仅奠定了我国礼仪文化中各项典仪的基本框架内容,而且生成了礼仪制作的设定法则和礼仪践行的行为规范。郑玄对《仪礼》这种特色有深刻把握,作注时精准地揭示出礼仪背后的情理依据,确立了一些基本的礼学理论。这是郑玄《仪礼注》礼义阐释内容中最重要的组成部分。本书围绕《仪礼》及其郑注,通过注文揭示出的典型事例,以及部分理论,找寻礼节背后的原因,进而提炼概括出基本原则和核心原则。全书分上下两编,分别叙述礼的基本原则与核心原则。

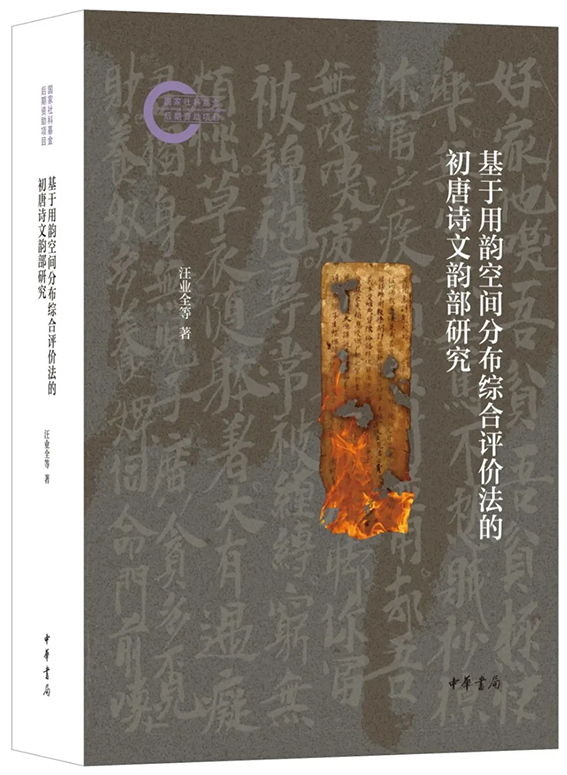

国家社科基金后期资助项目

本书引入“空间分布”核心理念,提出“通用韵部的确定性”问题,创设了诗文韵部研究新方法——用韵空间分布综合评价法,对初唐诗文韵部及其演变进行了探索和研究。全书归纳出初唐诗文韵系43部,论证其通用性质。通过比较相关韵系,判定诸家韵系语音性质,或推断彼此是否存在渊源关系,或观察不同方法的联系与区别,分析揭示初唐诗文通用韵系及其演变的特点。本书以空间分布为视角、以用韵空间分布数据为支撑研究诗文用韵,为断代诗文通用韵部及基础方言等课题研究提供了新思路、新方法、新模式。

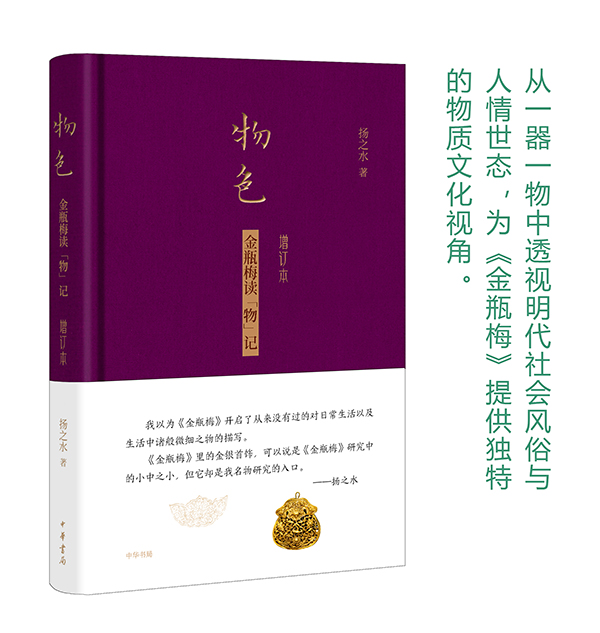

为《金瓶梅》提供独特的物质文化视角

《物色:金瓶梅读“物”记》是一部结合了名物学与文学研究的开创性著作。全书聚焦出现于《金瓶梅》小说中的金银首饰(如金丝䯼髻、满池娇分心)、家具(如南京描金彩漆拔步床)、酒器茶具(银执壶、杏叶茶匙)等日常器物,以文物与文献对照、互证,精彩地还原出丰富的明代日常生活细节,既为解读小说的文学世界打开了一扇独特的窗口,也为我们今天感知古人的生活提供了文物与图像的依据,在古与今、文学与历史、文字与图像/文物之间架起了沟通的桥梁。

古典文学入门必收,漫画爱好者不可错过

《漫画〈牡丹亭〉》运用诙谐幽默的图文表达方式,对中国戏曲知识、汤显祖以及他创作的《牡丹亭》进行科普。全书包括以下七个部分:一、引子:戏曲知识小科普;二、戏剧之王的一生:讲述汤显祖的一生经历;三、牡丹亭:讲述杜丽娘与柳梦梅的故事;四、紫钗记:讲述李益与霍小玉的故事;五、南柯记:讲述淳于棼的故事;六、邯郸记:讲述卢生的故事;七、汤显祖VS莎士比亚:将汤显祖和莎士比亚进行对比。

跟着江晓原教授读通《周髀算经》

《周髀算经》是中国古代早期重要的数学和天文学经典,记载了许多数学和天文上的卓越成就,如勾股定理的发现和应用、盖天宇宙理论等,向来被视为奇书。千百年来,学者们作了大量的注释、猜测、考证和研究,众说纷纭,各有异同,更为理解此书带来了不小的难度。著名学者江晓原教授作为科学史和天学史大家,对《周髀算经》素有研究,独到地指出《周髀算经》之所以难读,不仅在于数学,还在于天文和语文。他在本书中化身“讲解员”,用轻松而有趣味的语言介绍了《周髀算经》的内容和价值,从中西文明交流的角度打开新的认识视野。原来,《周髀算经》背后竟有如此丰富的谜题。

鲜活的宫廷与梨园历史图鉴

《故都宫闱梨园秘史》汇集了著名戏曲理论家徐慕云先生于1938年11月至1939年4月,在《申报》“游艺界”专栏连载的珍贵文章,按照发表顺序整理,原貌呈现。本书生动记载了清末宫廷与梨园秘事、名人逸闻、掌故趣谈,并深入浅出地介绍了许多戏曲知识,是戏曲爱好者和研究者的重要参考资料。它与随后连载的《梨园外纪》互为姊妹篇,为我们留下了京剧发展繁荣阶段的重要记忆。

邂逅京剧名伶的百味人生

想知道这些梨园趣闻吗:谭鑫培“贝勒爷”的名号有何来头?民国有钱人怎么捧角儿?为了扮相俊美,民国男伶怎么收拾头面?新戏园开张,有哪些讨彩避讳的玄妙讲究……1939年5月至1940年4月,著名戏曲理论家徐慕云在《申报》“游艺界”专栏连载《梨园外纪》,重在记录民国时期京剧名伶的艺事趣闻和日常生活,品评生、旦、净、丑各行当的舞台艺术与不同派别的表演特点。本书与《故都宫闱梨园秘史》可谓姊妹篇,共同构成了一幅清末民国京剧界台前幕后、发展繁荣的生动画卷。

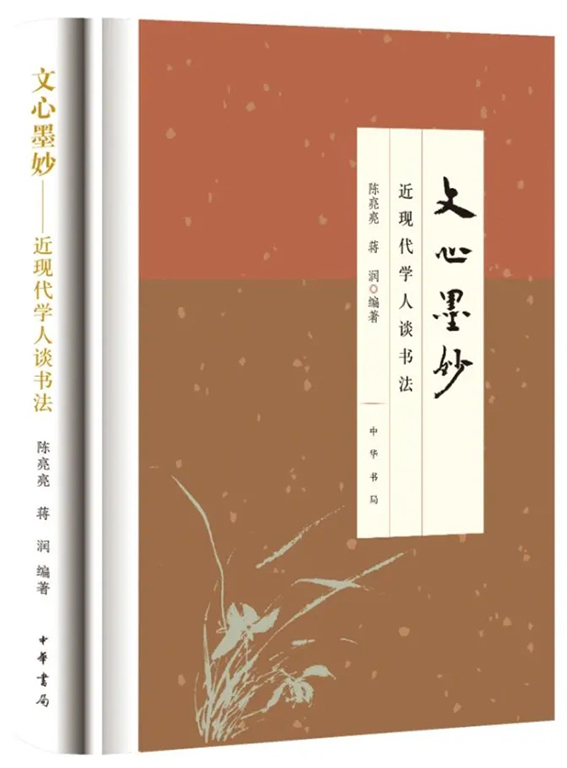

本书精择近现代文人、学者14人论书之语,汇编成集。所选诸公,以学问、文章而论,都是近百年间的著名学者,书法造诣亦各有精擅,可视为近世学人书家之代表。他们的论书篇什,内容丰富,展现了亲身实践的甘苦和昔人学问文章对于书艺的涵养。因为趣尚不同,他们的观点也各呈面貌,读者借此亦可一窥近代以来书学观念的多元变迁。