-

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

-

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

-

邹鲁文化研究 贾庆超等 ¥0.0

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

一

得故江汉先生,见公(姚枢)戎服而髯,不以华人士子遇之。至帐中,见陈琴书,愕然曰:“回纥亦知事此耶!”公为之一莞。与之言,信奇士,即出所为文若干篇。以九族殚残,不欲北,因与公诀,蕲死。(《序江汉先生事实》)

这场乱军之中的邂逅,始于一场误会,赵复把武夫装束、留着胡子的姚枢认成了一个“回纥”,惊讶一个蕃将竟然也好弹琴、读书,附庸风雅。在当时,“回纥”既指畏兀儿人(唐代回鹘人后裔),也泛指西域的伊斯兰教徒,后者更常见,所以记录同一事件的《中书左丞姚文献公神道碑》就将这句话转述为“西域人知事此乎?”在姚燧笔下,本已绝望的赵复认清了蒙古军营中的“蕃将”其实是雅好诗书的北方汉人,也就在兵连祸结、生灵涂炭的黑暗时代看到了一线文明的微光,仿佛古代围城中的鲁国诸儒,“尚讲诵,习礼乐,弦歌之音不绝”(《史记·儒林列传》)。在姚燧的妙笔下,赵复的心理预期发生了第一次戏剧化的改变,为接下来姚枢成功劝说他放弃轻生念头、北上传道埋下了伏笔。

细究起来,这段记载还有一个未发之覆:何以一见之下,赵复会将“戎服而髯”的姚枢误认成西域人?军中必多介胄之士,美髯则是自古男性“姿容之美”的特征之一。乍看起来,“戎服而髯”难以构成一组种族性的区分,武将关羽在宋元时期的民间形象早就是“三缕髯把玉带垂过”(关汉卿《关张双赴西蜀梦》第三折)。解开谜题的关键,正在“髯”字上。在古书中,胡人确实以“深目、多须髯”著称(《汉书 ·西域传》)。所谓“琉璃宝眼紫髯须”(张说《苏摩遮》),除了深目高鼻等五官特征,有一部分西域人群的须发,比起中原人要浓密许多,这经常可以得到大量墓葬壁画、陶俑所见胡人形象的印证(参邢义田《古代中国及欧亚文献、图像与考古资料中的“胡人”外貌》,《画为心声:画像石、画像砖与壁画》,中华书局,2011,197—314页;朱浒《胡貌异征:魏晋南北朝考古图像中的胡人外貌》,《形象史学》2015年第 1期)。分开说,在唇上曰“髭”,在颔下曰“须”,在脸颊曰“髯”;合起来说,“须”或“髯”单用又泛指胡须,兼包上述三个部位。不过,西域胡人的形象特征主要还不在髭、须的长短,而在狭义的髯,即脸颊处长有十分浓密的胡须,并与其他部分的胡须虬结到一起,形成一部大络腮胡。这种艺术形象也为元人熟悉。关汉卿创作的两出公案剧,主人公钱可就由于长了一部大络腮胡而被认为具有西域面相:“老夫自幼修髯满部,军民识与不识,皆呼为波厮钱大尹”(《钱大尹智宠谢天香》第一折),“为因老夫满面胡髯,貌类波斯,满朝中皆呼老夫波斯钱大尹”

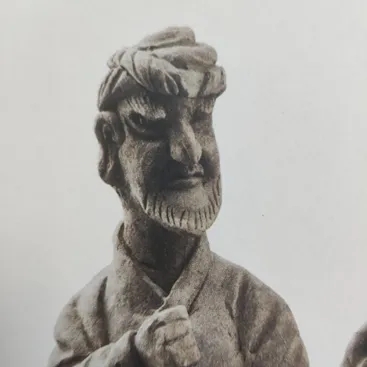

(《钱大尹智勘绯衣梦》第三折)。今藏美国纽约大都会博物馆的《吴兴赵氏三世人马图卷》中,有一幅是赵孟頫之子赵雍于至正十九年(1359)所绘,画中有一名头戴长穗帽,身披长袍的马夫。有趣的是,赵雍笔下的马夫,不但延续了宋人李公麟《五马图》中的胡人马夫形象,并且将虬张浓密的络腮胡表现得极其夸张(图 1)。2002年西安市曲江元墓出土的“色目人牵驼俑”(图 2),同样为元代西域人的“修髯满部”提供了一个直观而鲜明的印象。

言归正传,赵复眼中的“戎服而髯”的姚枢,应该有一张很不普通的面容,他蓄着一部西域人典型的大络腮胡,气概不凡,酷似蕃将,而绝不类儒雅之士。至于赵复,他身为一个南方儒士,在德安陷落前未必见过多少北族人,更多是依据传统艺术图像中胡人的标签化形象,误判姚枢是个“回纥”。好在他很快就克服了最初的容貌障碍,将姚枢引为“知己”,“以所记程、朱所著诸经传注,尽录以付枢”(《元史·赵复传》),将他毕生穷研的学问传授给了这个大胡子。

胡须是古代中西仪容文化中共享的审美元素,所以元代的风俗史、社会生活史和形象史学研究对此一向并不关注,而把重点放在了发式、帽饰、衣衽等方面。不过,以“髯”为切入点,也能解开某些元代史料隐含的有趣谜题。

至元十九年(1282),王著、高和尚等人趁忽必烈往上都避暑的机会,合谋冒充皇太子诛杀了留守的权相阿合马。据说,刺杀事件还在大都城内引发了暴乱,“是夜,变乱大作,被杀死者甚多,契丹人多出走”(〔波斯〕剌失德丁《成吉思汗的继承者》,天津古籍出版社,1992,272页)。马可·波罗还有一段奇特的记载:

王著、陈著同谋以后,遂以其谋通知国中之契丹要人。诸人皆赞成其谋,并转告其他不少城市友人,定期举事,以信火为号,见信火起,凡有须之人悉屠杀之。盖契丹人当然无须,仅鞑靼人回教徒及基督教徒有须也。(《马可·波罗行纪》,河北人民出版社,1999,324—325页)

根据这个说法,阿合马遇刺也成为当时汉人与色目人之间大规模冲突的导火索。故事的细节未必真实,但它是有历史原型的,那就是永和五年(349)冉闵下令诛胡、羯,“其屯戍四方者,闵皆以书命赵人为将帅者诛之,或高鼻多须滥死者半”(《资治通鉴》卷九八)。在两个故事中,胡须都是分辨胡、汉的一个简易的种族标记。

马可·波罗说,“鞑靼人回教徒及基督教徒有须”,自然是事实:西域人素以须髯浓密著称,蒙古人也蓄须。第二次西征(1235—1243)期间,察合台之孙不里、窝阔台之子贵由二人,与西征军统帅拔都发生了口角冲突,二人如此辱骂拔都:

不里说:“巴秃与我一般,如何先饮?他是有髯的妇人。我脚后跟推倒踏他。”古余克说:“他是带弓箭的妇人。胸前教柴打他。”(《蒙古秘史》第 275节)

不里把拔都蔑称为“撒合勒壇额蔑格惕”(saqaltan emeged)——虽有胡须而柔弱如诸妇人,相当刻薄。联系到贵由骂人的“带弓箭的妇人”,不难推断,在古代蒙古人观念中,蓄着胡须和携带弓箭,都属于草原社会中男性气质(masculinity)所必须的、常见的外表特征。但是,当时蒙古人的胡须可能通常短而疏,尤其少见有满脸大络腮胡。教皇使节柏朗嘉宾( Plan Carpin)就说,他见到的蒙古人“几乎没有任何人长胡子,虽然有些人在上唇和下巴有一些髭须,而这些髭须不加修剪”(道森《出使蒙古记》,中国社会科学出版社,1983,7页)。赵珙在《蒙鞑备录》中评点成吉思汗及其将相的容貌,说其他人身材偏矮,须发稀少,只有成吉思汗特殊一些:“大抵鞑人身不甚长,最长者不过五尺二三,亦无肥厚者。其面横阔而上下有颧骨,眼无上纹,发须绝少,形状颇丑。惟今鞑主忒没真者,其身魁伟而广颡长髯,人物雄壮,所以异也。”元朝历代君主的御容有不少保存至今,包括中国国家博物馆藏《元太祖画像》,台北故宫博物院藏《元代帝后像册》,以及各种织物、古画中的元朝君主形象(如刘贯道《元世祖出猎图》)。综合来看,除了太祖本人须发略多以外,其馀元朝皇帝大都符合柏朗嘉宾的观察。

在马可·波罗的说法中,令人疑惑的似乎是“契丹人(即汉人)当然无须”。北方汉人自来就有蓄须的习俗,《南村辍耕录》还记载了一则“染髭”的趣事:

中书丞相史忠武王天泽,髭髯已白。一朝,忽尽黑。世皇(忽必烈)见之,惊问曰:“史拔都,汝之髯何乃更黑邪?”对曰:“臣用药染之故也。”上曰:“染之欲何如?”曰:“臣览镜,见髭髯白,窃伤年且暮,尽忠于陛下之日短矣,因染之使玄,而报效之心不异畴昔耳。”上大喜。(陶宗仪《南村辍耕录》卷二)

史天泽这种独树一帜的表忠方式,可同波斯文史书记载的阿合马逸事参看。《史集》说,阿合马得知有人要不利于他,便准备了一个黑盘子,盛满珍珠,上面放着一把匕首,盖上红色绸缎,忽必烈好奇询问时,他回答:“昔者,当我[先前]进身效力于合罕之时,我之髭须如此盘,以勤劳王事,今则斑白如珠矣!”(剌失德丁《成吉思汗的继承者》,270页)元世祖这两位重臣皆在胡须上大做文章,却一正一反,颇有异曲同工之妙。

无论如何,蒙古人、西域人和汉人都蓄须,只因为习俗和体质因素,胡须的样式和疏密有异。根据同时代的文献和图像资料,西域人浓密的络腮胡最为显眼,汉人惯以长须为美,可排在其次,而蒙古人的胡须更稀疏一些。关键是,是否有着显眼的络腮胡即“修髯满部”,容易构成区分西域人和其他族群(蒙古人、汉人)的外表特征。大概马可·波罗并未在大都亲历阿合马死后的动乱,而是事后由某个西域人向他转述了事件始末,于是,西域人当时害怕被牵连和针对的忧惧心理,也经由“凡有须之人悉屠杀之”一语流露无遗,严格说来,“凡有须之人”的真正意思大概是“凡有髯者”。

西域人的“髯”,或者说浓密的络腮胡,起初是一种历史性的经验观察,进入汉魏以降的修辞文化和图像艺术以后,累积成了一种刻板印象,一些其实并不具备这种外表特征的北方民族也被刻画成同样形象。然而,随着元初中亚、西亚人群大批东来,这类相貌再次在现实中有了大概率的分布。以下从元代西域人传记中略举数例:

札八儿火者,赛夷人。赛夷,西域部之族长也,……长身美髯,方瞳广颡,雄勇善骑射。初谒太祖于军中,一见异之。(《元史·札八儿火者传》)

完者都,钦察人。……广颡丰颔,髯长过腹,为人骁勇,而乐善好施,听读史书,闻忠良则喜,遇奸谀则怒。岁丙辰,以材武从军。(《元史 ·完者都传》)

拜降,北庭人(北庭即回鹘故地)。……郡守每旦望入学,见拜降容止讲解,大异群儿,甚爱奖之。比弱冠,美髭髯,仪表甚伟。……及引见,世祖遥识之,喜曰:“黑髯使臣复来耶!”(《元史·拜降传》)

公讳哈珊,畏兀人,世王高昌,在唐为回鹘。……公实出伯氏,而养于叔室,后赞其绪。□长身,美须髯,辩给而明于事物,沉谋有威,知本国文字兼长骑射。(赡思《哈珊神道碑》,《常山贞石志》卷二一)

所谓“美髯”,属于雅言和修辞套话,很难体现出时代性和种族特征。就上述几位西域人(特别是武将)而言,多半不止有几绺舒朗、优雅的长须,而是留着一部大络腮胡,无碍其中一部分下垂很长。著名的赛典赤·赡思丁据说是“隆准丰额、碧眼环须”(马注《咸阳王赛典赤 ·赡思丁公茔碑总序》),明显是络腮胡了;西域画家高克恭在友人圈子中有“回纥长髯客”(朱德润《题高彦敬房山图》)、“房山紫髯叟”(张雨《高尚书山水仲川弟请题横幅上》)等雅号,很可能是络腮胡加长胡子。这种样式美则美矣,若是文人还好,武将的大长胡子,看顾不周,可能被敌人扯着,在冷兵器时代的近身搏杀中变为“阿喀琉斯之踵”。金末蔡州之战,蒙古军前锋“答答儿”(西域人或蒙古人)“与金将战,金将捽其须”,副官连忙上前营救,“进斫金将,乃得脱”(《元史 ·苫彻拔都儿传》)。

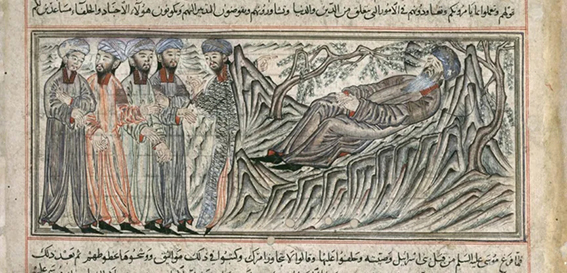

另一方面也应该注意,不论是“大胡子”还是“长胡子”,绝非某一族群独具的生物性特征,汉人当中也有少数人须发发达,这原是常识,不必多说的。张弘范“身长七尺,修髯如画”(《元朝名臣事略》卷六),许楫“美髯魁伟”(《元史·许楫传》)。搜检历代古人传记,不难发现一些与须髯有关的、形容异相的固定搭配,最频繁出现的有“广额修髯”“方面修髯”“长身(或长干)修髯”“丰颐修髯”“白皙修髯”等等,至少也得有“隆准”或“广眉”。这里面其实蕴含着匀称和适宜的美学。说白了,要留大胡子或长胡子的人,得有撑得起这副异相的底子,要么身材颀长,要么面庞开阔,要么五官深邃,至少也得肤色白皙,足以衬托。没有这些条件,却非要留一把长胡子或大胡子,无异于矮个子穿长款风衣,小脑袋套大帽子,成了东施效颦。若赵珙的数据正确,古代蒙古人平均“身不甚长,最长者不过五尺二三”,那就只能艳羡像身长八尺的“吾图撒合里”(urtu saqal,耶律楚材的别号“长髯人”)。同理,汉人很少有高鼻深目的,配上一把大胡子通常并不美观。相反,由于人种体质的关系,有这样条件的西域诸族人应该多如牛毛,稀松平常。图 3是一幅出自《史集》手抄本的插画,借此可一窥大胡子的出场比例。

▲图3 《史集》插画《摩西之死》,先知摩西躺在石棺床上,信徒齐聚一旁[哈利里博士藏品(Khalili Collections)]

最后,元代资料中还有一种非常特殊的文献,就是《荣祭酒遗文》,相传为元成宗时期担任过国子祭酒的元代大儒荣肇所著。学者已考证出,元代并无“荣肇”其人,《遗文》收录的十来篇文章,包括卷首附加的《荣祭酒传》等传记性文献,几乎都是清代书商为了欺骗海宁本地藏书家而有意伪造的。更有意思的是,“荣祭酒”竟是以元代真实存在的一位华化的西域人荣僧(字子仁)及其父“歪头祭酒”为原型胡乱编造,造就了“半伪的作者,全伪的著作”这种奇特的历史现象。《遗文》中还有一篇撰者题为宋濂的《荣祭酒像赞》:

先朝之老臣,当世之巨儒。桥门清贵,左图右书。元君宠显,后拥前驱。连城之璧,照乘之珠。修髯大颡,此诚魁梧。峨冠博带,可肃薄夫。噫!孟轲氏有云:“得天下英才而教育之。”舍公其谁乎?

研究者初步判断,《像赞》内容简短,语意含混,文辞鄙夷,不为传世的宋濂文集收录,也有伪作之嫌;同书收录的一幅题为李印摹写的荣祭酒肖像亦不靠谱(华喆、张帆《〈荣祭酒遗文〉辨伪》,《国学研究》第二十四卷,北京大学出版社,2009,205—234页)。但是,歪头祭酒被元人称为“高昌歪头公”(危素《危太朴集》文集卷五《兵部续题名记》),高昌即指畏兀儿人,他还迎娶了康里贵族之女。从前面讨论的“髯”来看,《像赞》将“歪头祭酒”形容为“修髯大颡”,不论是否偶然,倒颇为契合一个元代西域人的外表特征。“修髯”是文雅的含混说法,实际上有一定可能是隐射须髯浓密,像他的同族拜降、哈珊,或姻族(康里、钦察)的完者都。如此尊容放在一个祭酒(儒者)身上或是不常见的,也值得一提。《像赞》或许出自明代佚名作者一篇谀辞,被附会成了名人宋濂作品。至于肖像,毫无西域人五官或须髯的特征,大概是在临摹(或绘像)时淡化了异族的相貌。