-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

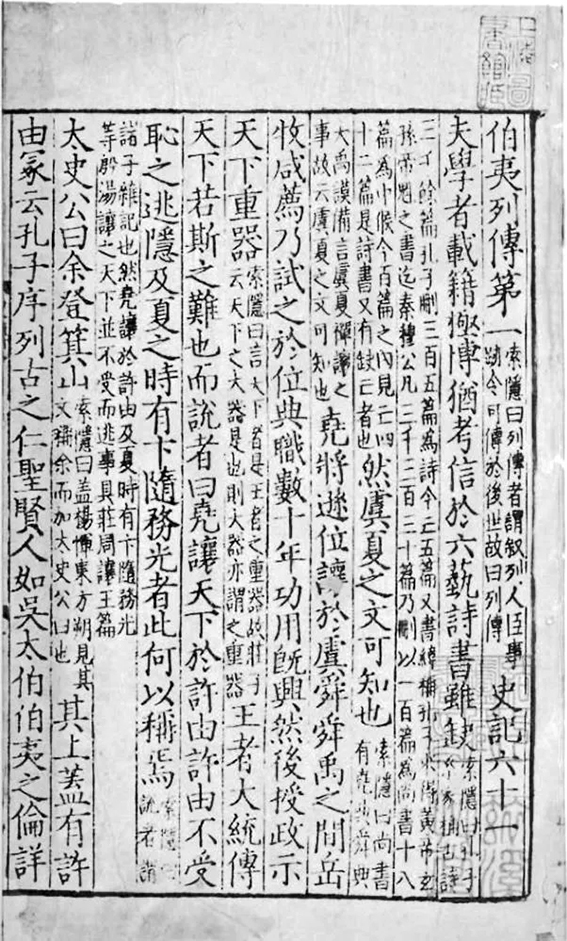

从结构上看,《伯夷列传》大致由三个部分组成。第一部分从开头的“夫学者载籍极博,犹考信于六艺”起,提出“让”和“隐”的话题。所谓让,就是在王位继承过程中,有资格继位的兄弟们互相谦让;所谓隐,就是逃隐,意思是逃避和远离政治,归隐山林。第二部分从全文引用的一篇古老的伯夷叔齐传记入手,对伯夷、叔齐两位不吃周王朝粮食的隐士,展开讨论。最后的第三部分,再回到第一部分的让和隐,以“道不同,不相为谋”开始作解答。

在这个由三部分组成的结构中,位于中间部分的伯夷叔齐故事,尤其是司马迁由此生发的感慨,某种程度上像是一个波澜起伏的插曲,倒是《伯夷列传》一头一尾两个部分,先开后合,互相照应,回答了一个直接关系到《史记》列传一体主题的重要问题,就是:列传开卷,为什么要主推隐士?

大家知道,司马迁的时代,经过改造的儒家学说,已经成为西汉读书人知识系统的主干部分。认为六经记载的一般都是可信的史料,这样的观念,当时已经流行。所以《伯夷列传》一开头强调的,就是读书人即使书读得再多,总还是要从“六艺”中寻求可信的史料——这里的“六艺”,就是通常所说的儒家六经:《诗》《书》《易》《礼》《乐》《春秋》。

司马迁从六经(准确地说,是从虽然已有缺失,但仍保留了相关记载的《诗经》和《尚书》)里找出的,是上古时代,帝王王位更替的经典传说——发生在尧、舜、禹之间的所谓禅让。顺着让贤的话题,司马迁提到了著名的隐士许由。

说是有一种说法,尧原本曾把天下让给许由,许由却不愿意接这个班,还以接班做帝王为耻,就逃出去做隐士了。许由故事的来源,《史记》里没有写,今天我们可以知道,它最早的出处,是《庄子》的《让王》篇。但《庄子》里还没有许由“耻之,逃隐”一类的话;《史记》出现那样的逃隐场景,司马迁应该另有所本。而使故事变得更为生动的,则是从晋代皇甫谧写的《高士传》开始的。《高士传》里的许由,最“拉风”的行为,是所谓的洗耳。据说尧后来再次邀请这位许先生出山,任九州长,这许由因为不愿听到这样的消息,而特意跑到隐居地附近的颍水边,洗自己的耳朵。今天看来,这许由实在是太会做秀了。

除了许由,出现在《伯夷列传》第一部分里的,还有据说是夏朝人的卞随和务光。这两位的名字,现在可以见到的,最早也是《庄子》的《让王》篇,其中记载着卞随和务光这两位贤者拒绝成汤让出王位的故事。说是成汤伐灭夏桀前,曾经分别和卞随、务光商量具体方案,都被他们婉言拒绝了。成汤伐夏桀成功以后,又很谦让,先后邀请卞随和务光做老大,结果出乎意料,认真的卞随和务光竟先后投水自杀了。这故事和上面的许由洗耳一样的别致,而更显离奇曲折,连司马迁这样喜欢传奇的史家也没有引录,反而怀疑:像许由、卞随、务光这样的事迹,为何不见于六经,而被人广泛传诵呢?

司马迁是位十分重视实地勘察的历史学家,他从文献角度发生的对许由故事的疑问,在他亲自登上传说是许由隐居的箕山,发现山上有许由墓时,得到了一定程度的解答;不过,他在箕山“有许由冢”句前,加了一个“盖”字,表示无法肯定墓主的真实身份,可见怀疑终究没有解决。甚至接下来他举孔子曾详细称说吴太伯、伯夷一类的古代圣贤的例子,目的也是更强烈地重复他的疑问:既然同样是有高尚道义的先贤,有关许由、务光的文字,在儒家典籍里却不能见到一点梗概,这是为什么呢?

司马迁的疑问,在两千多年后,有学者给予了虽然是部分却比较合理的解答。

近代大学问家章太炎认为,许由其实就是上古传说系统中的皋陶。理由主要有两条:第一,皋陶在古代有两种写法,而在《汉书》的《古今人表》里,许由是写作“许繇”的,这个人名中的“繇”,跟皋陶的第二种写法“咎繇”的“繇”,字形完全相同。第二,根据《史记·夏本纪》的记载,皋陶的后代,有一部分被封在一个叫许的地方。而古代确有一种习惯,用后代封地的地名,作为祖先的姓氏。就比如殷商时代人称自己的先祖契叫殷契,所以同理可以推定,因为后代封在许,后人就称咎繇为许繇。后来复旦大学历史系的杨宽教授,在他写的《中国上古史导论》一书中,进一步发挥章太炎的意见,从音韵学的角度证明,皋陶、许由其实是同一个神。

许由等人的话题,因为文献不足,司马迁最后只能放弃,而转向为尚存一点材料的伯夷、叔齐等人在《史记》里列传。不过,无论许由甚至伯夷、叔齐的事迹如何隐晦或简略,通过司马迁的描述,我们大致可以了解,《伯夷列传》开头部分和第二部分介绍的,其实都是一些上古或三代跟谦让和归隐这两个主题相关的品行高洁的人。

那么,到了《伯夷列传》的最后,司马迁又是如何运用首尾照应的办法,回答那个令读者迷惑的问题——列传开卷,为何要主推隐士?

他再次回到了《论语》。在《伯夷列传》的倒数第二段里,他先后三次引用了《论语》里的说法。

首先,他引《论语·卫灵公》里“道不同,不相为谋”一句,说明物以类聚,人以群分,从而引出第一个结论:做人最重要的是“各从其志”,也就是人各有志,每个人都应该独立地按照自我内心的志向做人做事。然后,他又引了《论语》的《述而》篇里的一段话,说明任何人的选择,都受到现实条件的制约。那段话,就是“富贵如可求,虽执鞭之士,吾亦为之;如不可求,从吾所好”,意思是如果富贵可以求得,那么即使拿着鞭子当车夫,我也愿意干;如果富贵无法求得,那还是做我自己喜欢的事情。最后,他引了《论语·子罕》篇里一段名言:“岁寒,然后知松柏之后凋。”通过具有高度画面感的抒情场景,让读者感知到一个通过类比而得出的道理:唯有整个世界都淹没在浑浊之中,品行干净的人,才会凸显出来。

那么,《伯夷列传》的这倒数第二段里的最后一句,“岂以其重若彼,其轻若此哉”,是什么意思呢?

这句话历史上有很多学者作过不同的解释。比较下来,清代著名学者顾炎武的解释,最合乎逻辑。他说:“其重若彼,谓俗人之重富贵也;其轻若此,谓清士之轻富贵也。”据此我们把司马迁的原话“岂以其重若彼,其轻若此哉”翻译成现代汉语,就是:“难道不是因为一些人那样地重视富贵,才显出另一些人这样地轻视富贵吗!”而“这样地轻视富贵”的这“另一些人”,联系上面“举世混浊,清士乃见”一句,自然就是指那些“清士”,也就是品行干净的人。

司马迁也许和所有品行干净的人一样轻视富贵,但他绝对不轻视个人的名声。在《伯夷列传》的最后一段里,同样出自《论语》的一句话,引出了他的无限感慨,那就是跟“道不同,不相为谋”同出于《论语·卫灵公》篇的“君子疾没世而名不称焉”。这句话的意思,是君子是非常担心到死还名声不为人所知的。他引用同时代的贾谊写的《鵩鸟赋》里的话,罗列了人生的四种典型的生活方式,就是贪心的人为财丧命,功烈之士为名誉牺牲,夸耀权力的人为争权夺利而死,大众百姓无物可求只求活着,而实际想“点赞”却没有明说的,只有“烈士徇名”这一种。言下之意,是个人的名声比生命更重要。

但他也知道,个人名声的获取与传扬,不是自己、尤其是地位低下的读书人所能控制的,所以他又开启了他喜欢的引用模式。这回是从儒家六经之一的《周易》里引了两句格言,一句是“同明相照,同类相求”,一句是“云从龙,风从虎,圣人作而万物睹”。这两句格言,第一句是跟前面引的“道不同,不相为谋”作对照,再度说明物以类聚,人以群分;第二句是说,云追着龙而动,风随着虎而来,只有圣人出世,万物才会随之显露。司马迁引用这两句出自《周易》的格言,实际要表达的,是接下来以伯夷、叔齐和孔夫子的高足颜回做例证,而生发的那一番感慨。他说:你看,尽管身处穷乡僻壤的隐士,进退都如此地合乎时宜,但是,他们往往还是声名埋没,不为人知。真是可悲啊!

《伯夷列传》写到这里,似乎已经把司马迁想表彰的清士、隐士,也就是品行干净、远离富贵的人,逼进了一条充满生存困境的死胡同。所以最后的结论,出乎所有人的意料,好像是突然反转了,他说:“闾巷之人,欲砥行立名者,非附青云之士,恶能施于后世哉?”按照字面意思理解,就是:普通小巷子里生活的人,想要通过修炼个人的德行,来获取名声,除非攀附高高在上的名流,又怎么可能名传后世呢?

什么情况?司马迁在《伯夷列传》里主推隐士,最后的结论,居然说隐士和普通人想要流芳百世,得靠攀龙附凤,巴结名流?果真如此,那前面强调的“各从其志”的独立人格,又到哪里去了呢?

古往今来,很多人都很疑惑,司马迁为什么在《伯夷列传》的最后,要写这么一段有点古怪的话。我开始也不理解。后来读到清华大学张国刚教授写的一篇文章,题目叫《司马迁感慨什么——读〈史记·伯夷列传〉》,有一种豁然开朗的感觉。张教授解释《伯夷列传》最后部分的文字,首先是把“附青云之士”解释为得到名人的推扬,同时他认为司马迁在这里表达的,除了字面的意思,还隐含有另外一层意思,就是当普通人得不到像孔子那样的名人推扬的时候,史家的历史书写,就显得格外重要。如果我们把张教授的解释再推论一下,那就是司马迁有可能是用一种正话反说的独特方式,表示历史学家在为什么样的人树碑立传,使其流芳百世方面,具有一种无与伦比的话语权。而上古和三代的隐士,因为品行高洁,行为特异,符合《史记》设定的列传选择主旨中被列在第一位的“扶义俶傥”,但有关他们事迹的史料,又十分容易散失,所以《史记》七十列传开卷第一篇,司马迁动用了史家特有的话语权,主推他们。

从这样的视角看,清代学者何焯在《义门读书记》里说,《伯夷列传》是《史记》七十列传的一个凡例;章学诚在《文史通义》里说,《伯夷列传》是“七十篇之序例”,都可谓意味深长。

(摘自《众生:〈史记〉的列传》,为便阅读,注释从略)

《众生》是“陈正宏讲《史记》系列”第三部,按今本《史记》七十列传的序次,分“先秦的隐士、贤达与刺客”“秦汉的功臣、名流与叛徒”“星空下,换几个角度看众生”三卷,对先秦至西汉前期上演种种历史活剧的各色人等进行充满历史智慧的观照与剖析,不仅比较真实地反映了《史记》“通古今之变”的立意,也体现了作者对于李陵事件前后,司马迁文献整理与历史编纂两阶段工作重心转移的认识与推考。

45.00元

书以幽默的文风和读者喜闻乐见的方式介绍了《史记》的三十篇“世家”,即先秦和西汉时期重要诸侯大姓的家族史。姜太公果真是“偶遇”西伯?“三家分晋”有着怎样的前传?越王勾践破吴归的背后,还有哪些不为人知的故事?《史记》里记录的孔子事迹,哪些是在《论语》里看不到的?得了天下的刘邦,如何应对四面八方的威胁?“成也萧何败也萧何”诉说着他和韩信怎样的工具人生?靠宫里姐妹上位的兄弟,怎样冲破阴影活出自己?汉武帝的兄弟侄儿,为何出了那么多奇葩?这些古代的贵族为何有着如此奇幻的人生?中华民族又走过了怎样的融合之路?本书将带给你启示。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073