-

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

-

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

-

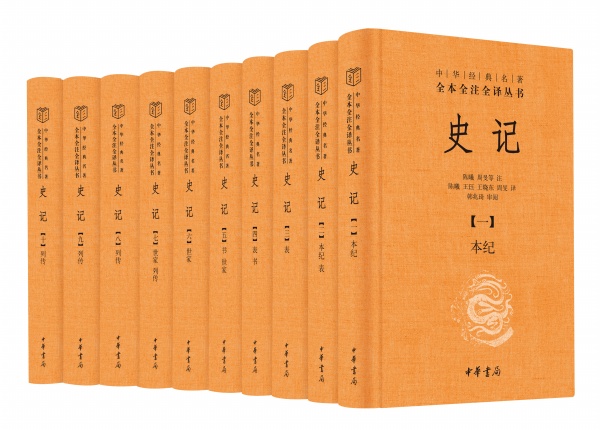

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

-

邹鲁文化研究 贾庆超等 ¥0.0

探险家、外交家张骞通西域的故事,在《史记·大宛列传》中可以读到。

史学家范文澜先生认为,在汉代,“西域”有广义狭义之分,广义的西域是指玉门关、阳关以西的中亚、西亚乃至欧洲;狭义的西域指天山以南、昆仑山以北,葱岭以东的“西域三十六国”。

沿着张骞开通的西行之路放眼望去,除诸多奇人异事之外,还有一串串独特的国名或地名,背后藏着一整个等待探索的神奇世界。

今天一起来挑战一下,看看这些地名,你能念对几个——

这个名称,堪称西域地名里的“头号陷阱”。两个字拆开单看,都是常见字,但合在一起,就不念yuèshì了,而是ròuzhī。

月氏是古族名,最初活动在今甘肃武威、张掖、敦煌一带,南倚祁连山。汉文帝前元三至四年时,遭匈奴攻击,西迁塞种故地(今新疆西部伊犁河流域及其迤西一带)。西迁的月氏人称大月氏,少数没有西迁的人入南山(今祁连山),与羌人杂居,称小月氏。

大月氏的西面约几千里处,是安息古国,即帕提亚帝国。

原为波斯帝国属地,其地约在今伊朗东北部。公元前四世纪,曾被马其顿亚历山大占领,后属塞琉西王国。国都番兜域(今伊郎达姆甘),后都阿蛮(今哈马丹)和斯宾(即达斯罗),为古代“丝绸之路”必经之地。

这个古国的读音,一般大家都不会错,但它的含义,却不是死亡的婉辞。它来自安息王室阿尔沙克(Arsak)之对音。

第一个字不读一声,而是读第三声。

这个古国,在安息以北。一作阖苏、阿兰聊,皆为希腊、罗马文音译。约分布在今咸海、里海北部草原,从事游牧。东汉时属康居,后因匈奴西迁,奄蔡亦逐渐西迁,部分去欧洲,在今伏尔加河和顿河下游之间,部分则滞留在高加索以北。

《史记·大宛列传》对于这一古国的记载,寥寥数笔,便非常令人神往:

大宛在匈奴西南,在汉正西,去汉可万里。其俗土著,耕田,田稻麦。有蒲陶酒。多善马,马汗血,其先天马子也。

大宛古国北通康居,南面和西南面与大月氏接,王治贵山城(今乌兹别克斯坦卡散赛),领地在今中亚费尔干纳盆地。

当地居民从事农牧业。出葡萄、苜蓿。商业也较发达。自张骞通西域后,与汉往来逐渐频繁。汉武帝太初三年(前102)服属汉朝。

但最著名、最富有传奇色彩的,当属“汗血宝马”——它不但见于史书,还是武侠小说中的神奇动物。

“汗血”,通常是说这种马出汗呈血红色;“其先天马子”,据说是大宛国有高山,上有天马,威猛神骏而不可近,当地人找来各种品种的母马引诱天马下山,这些母马后来生产的小马驹,就是汗血宝马的祖先了。

这汗血宝马,同样吸引了汉武帝的注意。

汉武帝听说大宛的贰师城里有好马,于是派使者带重礼前往交换,但大宛人不肯,还将汉使截杀,抢走了财物。汉武帝大怒,任命李广利为贰师将军,调兵前去讨伐大宛。

为什么李广利的称号是“贰师”?因为这次出征的目的,是到贰师城去夺取好马。

以行动目的地为将军称号,还有其他例子,比如汉将赵破奴,就被封为“匈河将军”“浚稽将军”,匈河、浚稽,分别为匈奴境内水名、山名。

1901年3月,在罗布荒原作测量的瑞典探险家斯文·赫定的探险队,驻足于高达八九米的土堆之下——这个土堆,是一尊印度犍陀罗风格的佛塔,楼兰古城就此重现于世。

1902年,赫定回到瑞典,将发现的文物交给德国的汉学家们,研究结论一出,举世为之震惊:在这流沙覆盖了十几个世纪的古城找到的木简和残纸上,都出现了此地的汉文地名,它就是见于《史记》《汉书》的丝绸之路重镇——楼兰。

“楼兰”,当之无愧地成为20世纪的世纪话题,在新千年仍然是被关注的热点。

它在汉代,是一个西域小国,在今新疆罗布淖尔一带,国虽小,却处丝绸之路要冲,战略位置非常重要。

汉武帝初通西域, 使者往来均经楼兰。楼兰曾攻劫汉使。武帝元封三年(前108),赵破奴率兵讨伐,俘获其王。其后楼兰向汉与匈奴两面称臣。

昭帝元凤四年(前77)汉立尉耆为王,改名鄯善,迁都扜泥城(今新疆若羌附近)。汉朝遣吏卒屯田于楼兰故城。

“但将腰下剑,直为斩楼兰”,“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,后来,“楼兰”就泛指西北地区或侵扰西北边境的敌人,在诗文作品中频频亮相。

这个古国在大宛东面,应该就是《汉书·西域传》所载康居五小王之一“苏䪥”。岑仲勉以为苏䪥为“粟特”之异译,即后来之康国,在今乌兹别克斯坦撒马尔罕一带。

这是西域南道重镇,也写作“于窴”,在今新疆和田一带。

据《汉书·西域传》所记,这里土地肥沃,气候温和,宜五谷桑麻,多葡萄,以产玉著称。

张骞通西域后,属西域都护统辖。东汉初为莎车所并;至广德王时攻灭莎车,其势转强。班超通西域时,曾与之联合击败焉耆。

也写作“扜弥”“拘弥”。西汉神爵二年(前60)属西域都护府。其地一说在今新疆于田克里雅河以东,一说在克里雅以北,一说在今策勒县。

这个名称也很容易读错——它是古代对印度的称呼。

《史记·大宛列传》说:“身毒在大夏东南可数千里。其俗土著,大与大夏同,而卑湿暑热云。其人民乘象以战。其国临大水焉。”是说此地跟大夏国相似,但地势低洼,气候潮湿炎热。那里的人们骑着大象打仗,国家紧挨着一条大河。据考证,“大水”,就是印度洋。

《大唐西域记》中,玄奘对“印度”作了一个释名的工作:

详夫天竺之称,异议纠纷,旧云身毒,或曰贤豆,今从正音,宜云印度。印度者,唐言月。

意思是,关于天竺的称呼很多,且杂乱,旧时称为身毒,有人称为贤豆,现在依从正确的发音,应该称为印度。印度的人,根据居住地来称呼其国,虽然各地风俗差别很大,但都使用一个总名称,表述他们所赞美的地方,称为印度。所谓印度,唐土称月亮。

也就是说,玄奘认为“印度”是梵文indu(意为“月”)的音译。

这些古老的西域地名,每一个读音背后,都连接着一段辉煌的文明与历史。

下次再遇到这些名字,不妨大声读出来,让这些古老的音节重新焕发生命力。

还有哪些地名,您觉得特别有意思、可以跟大家分享的,欢迎留言。