高桥文治《元好问与他的时代》(以下简称《时代》)是继胡传志《元好问传论》(中华书局2021年版)之后又一部元好问研究力作。我们在该书中看到的,更多的是作者对元好问自我意识、思想逻辑、文学渊源的探寻。实际上这位日本学者是将元好问放在中国文化传统中,为元好问的行为准则、文学创作寻求更为合理的阐释。可以说,“中国文化传统”是贯穿这部著作的主线,具体体现在中国思想传统、中国文学传统和中国士人传统三个方面。

《时代》意在将元好问放在中国思想传统中加以观照,试图说明在金元交替时期,“年号”的消失对于一代知识群体的影响。

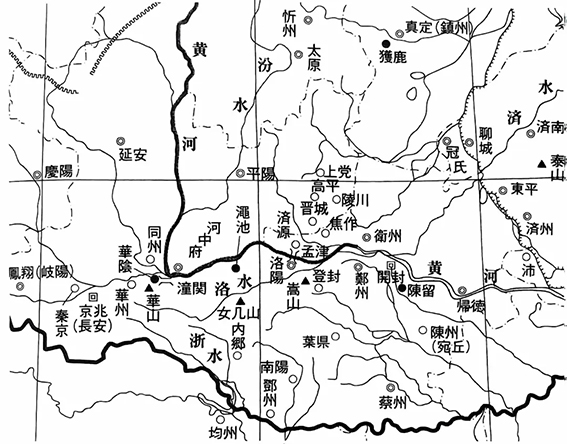

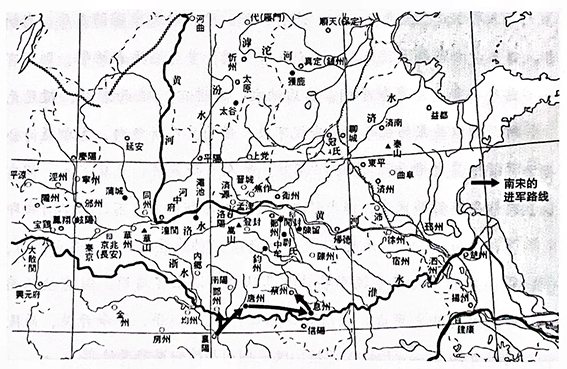

作者近乎“跑题”地花较大篇幅,考证修端的“正统论”、金亡后华北地区的税收制度和“丙申年分拨”对士人民众带来的影响、金亡前后孔元措行迹中的诸多细节、“戊戌选试”中“儒人”“儒士”的命运走向等。正因为有了对这些背景的考证,作者对元好问诗文的解读才有了新发现,如元好问和修端一样“对南宋心怀忧惧和敌意”(35页);再如基于“戊戌选试”等事件,元好问集中没有一首赠给耶律楚材的诗作,“虽然找不到明确的原因,但这决不是单纯的偶然”(194页);又如元好问眼中的战后复兴,指向的是“人伦”“风俗”的地域复兴(266页)等等。

这些背景考证也使作者发现了诸多“悖论”。比如元好问基本没有在诗歌中使用“女真”“蒙古”等对指向现实的内容,即使是最为着力的丧乱诗,也从来不对事件、事态进行直截了当的叙述,而是通过运用“典故”“比拟”等手法,只对事态的深刻性进行集中描写。由此可知元好问的记述重心并不是金元交替期间的历史,而是通过对时代性的人为消除,揭示了金元王朝交替期间发生的惨事其实是任何一个朝代都有可能发生的“普遍的历史悲剧”这一本质,同时借此努力向人们证明金国作为坐拥中原的封建王朝的正统性(147页)。作者还发现,元好问金亡后的诗歌,真正属于“社会诗”的几乎没有,也就是元好问更多不是着眼于“当下”的记录,而是在中国历史文化和思想史的传统中,去书写他所面对的社会现实。

作者更是慧眼独具地发现了元好问创作中“空白的国家论”,也即元好问几乎没有像刘祁《辩亡》那样,对造成金朝灭亡的皇帝和权臣们一一进行直接的评论和声讨,“至少在冠以自己的名字的诗文作品中,明确将这一意图宣之于口的事情元好问一生都没有过”(385页)。但作者认为,元好问并不是完全没有表态,而是以自己的方式进行了“金朝灭亡的罪魁搜寻”作业,那就是《金史·白华传》。这篇只记载了白华人生中十二年历史的具有独特性的传记,正是元好问所要展开的传统立场上的一次“辩亡”(366页),而且应该是元好问怀着最大限度的意图执笔的“辩亡”,是他竭尽全力的“君主论”(393页)。

对于金亡后元好问所作的诸多墓碑文,作者也发现了元好问根植于中国文化传统中的思想观念。“他是在金朝的历史中搜求着他心中的中华王朝应有的理想形态。或者说,他是在奉职金朝的众多官僚中寻找着理想中的士大夫形象。他不懈地向着未来发送着属于他这个时代的信息,其目的不是为了要改变未来,而是为了忠实地向后世传递所谓的‘中华’的传统。”(393页)应该说,作者对元好问书写的意义做了精妙的解读和论定,让我们看到了一个更为立体的元好问,一个站在中国历史文化和思想传统的流脉中,贯通历史、现实和未来的书写者。

《时代》力求将元好问的作品放在中国文学传统中,溯源典故出处,进而更为切近地理解作品。

正如作者在序言中所说,“应该说任何一个文明圈中的任何一种语言,都拥有自己文明所构建的‘传统’文脉,无论是多么简单内容的表述,都是无法做到能超越其语言早已具有的文脉去构筑其意义的表达”(《序》第8页)。正因为如此,作者通过《后庭花破子》末句“大家长少年”中“大家”(昔日宫女对后宫主人的一种称呼)一词的识读,判断这首小令“整体上所描写的是王朝的灭亡和宫女们的怀旧情绪”,从而为《全元散曲》将其归于元好问名下提供了有力支撑。作者认为,“仅是一首短短三十二字的小令,因拥有了遵循着中国文学传统的多层次的表现,意外地包含了各种信息在其中”(《序》第7页)。“中国文学传统”,正是作者解读元好问作品的一把钥匙。

利用这把钥匙,作者解读出了元好问《镇州与文举百一饮》《宛丘叹》《岐阳三首》等经典诗词中不太为以往注家所关注的内容。如《镇州与文举百一饮》中的“苍龙双阙记神州”一句,“神州”与“中国”“中原”同义,元好问强调“神州”意在暗示这片土地已不再属于“中国”;而这首诗的写作范本是柳宗元《衡阳与梦得分路赠别》,只是柳诗中“翁仲遗墟”象征长眠地下的亡者的生前名声,元好问诗中则是对文明本身的一种毁誉(11—12页)。又“宛丘”这一地名最早出现在《诗经·国风》中,有三章题为《宛丘》的“陈风”诗歌,《毛传》曰:“子,大夫也。汤,荡也。四方高,中央下,曰宛丘。”作者认为,元好问这首诗应该是汲取了《毛诗》深意,意在揭露“因为治理南阳(隶属于陈地)的官僚的昏聩给这里的人民带来的无尽绝望”(62页)。又《岐阳三首》,元好问用了“三秦”“岐阳”这些古地名,实际所指是金朝凤翔失陷这一重大事件。作者找到了诗的“前文本”——杜甫《喜达行在所三首》,认为元好问同杜甫一样,将凤翔称作“岐阳”,强调了这一地区在历史和传统上属于要害之地的意义。这一描写视角,显露了元好问“欲将自身的诗作置于中国文学正统之地的意图”(113页)。以“文学传统”切入为这些诗歌的解读提供了新视角。

作者继而认为,元好问不仅是“文学传统”的继承者,还是革新者。举《薄命妾辞三首》为例,认为元好问将“闺怨诗”变形为“丧乱诗”的做法或许不是什么值得大书特书的地方,但将传统的“闺怨”抽象化后,巧妙融入了司空见惯的悲哀、绝望,将其转化为“诗史”的手法是前所未有的;从这个意义上来说,“元好问的‘词’在中国文学史上具有划时代的意义,可以说堪称绝唱”(141页)。也就是说,元好问既善于巧妙利用“文学传统”,又能够提升转化、为我所用,从而抒发自我情感,创造出新的文学样态。

《时代》试图论证元好问其人其文所秉承的中国士人传统,可以说这是衡量元好问人格精神、处世原则、出处选择及写作态度等的重要标尺。

金朝末年,作为一位“民间人”,悠然江湖,晴耕雨读——这是元好问一心向往的生活;金朝灭亡之后,他放弃这一向往,作为一名“金朝遗民”,用自己的笔记录下历史的证言——这是元好问的“士人本分”让他不得不做出的选择,是沁入骨子里的“中华传统”意识对他的束缚(48页)。这就能很好地解释元好问在不同阶段的自我定位。

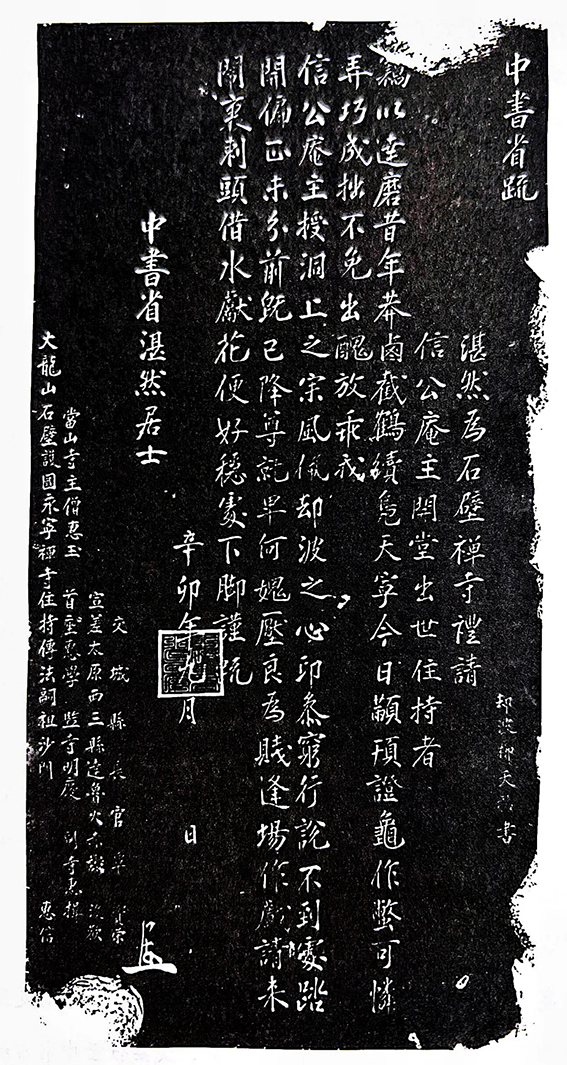

“义”是中国士人传统中一个重要的价值指标,作者也在试图探讨“义”在乱世中所承担的道德评判功能。作者认为,元好问在《聂元吉墓志铭》中自评“屈己徇物”,意味着自己无法做到“舍生取义”,这是元好问对自己处世信条的宣示(99页)。崔立碑事件中,当事者们之所以拒绝“崔立功德碑”的执笔,“并不是出于什么‘忠’‘孝’这些‘大义’,他们只是单纯地担心被后世的历史学家们给自己打上‘遗臭万年’的烙印罢了”(96页)。应该说这是非常正确且具有一定高度的结论。

“士人传统”同样影响着元好问金亡后的写作姿态。作者认为,对于传统的士大夫来说,“中华传统”一言以蔽之,讲究的是“君子的立身处世方式”。元好问最终如“君子”一般,既没有诽谤中伤,亦不做阿谀追随,自觉地将忠实记述自己所目睹的一切当作了自己的终身使命。在这一点上,刘祁是个很好的参照。刘祁的《辩亡》对女真帝王及其权臣冷嘲热讽,遵循的是“传统的儒教伦理”;元好问却似乎没有单纯信奉“礼教”“华夷思想”,而遵循的更多是“君子”式的“士人传统”,仅从他的文字来看的话,“他的确是一个有节制的,在文字表达上不去刻意揭短恶评的人”(376页)。最具代表性的便是在《归潜志》中被刘祁批判的“卢鼓椎”纥石烈牙吾塔,元好问在《张汝翼神道碑》中对纥石烈牙吾塔的评价相对比较公平。

总之,《时代》一书能够将元好问安放于中国文化传统中,从思想传统、文学传统、士人传统等多个层面,对元好问的人生选择和文学作品进行了颇有新意的解读。当然,有些解读还有待于学界的进一步讨论。如耶律楚材诗《和太原元大举韵》中的“元大举”是否为“元好问”的笔误(191页),胡传志先生曾提出耶律楚材戏称元好问为“大举”,可能是因为元好问一次性地举荐了54位金朝才士(见胡传志《元好问传论》第一章“称谓种种”);又如将元好问《三奠子》中“两缠绵”的“两”解作元好问的妻子和女儿(288页),或也未必恰切。但即便存在一些可资讨论的地方,也并不能掩盖这部著作的巨大光芒,其价值必将得到更多学者的认可和推崇,在时间的打磨中越发熠熠生辉。

(转自《图书馆报》2024年12月27日第8版,原标题为《日本学者看中国文化传统中的元好问——读高桥文治〈元好问与他的时代〉》,作者系文学博士、安徽师范大学中国诗学研究中心研究员)

金元易代之际,华北地区出现前所未有的“真空”和“失序”,以元好问为代表的中原士人阶层也面临着空前的精神危机。如何在新朝体面生存?如何叙写亡国的正统论?如何安放乱世理想?如何背负易代责任?本书作者以近四十年之力,逡巡在元好问与他的时代周围,以文学和史学相结合的方法,以细致入微的文本解读方式,以强烈的好奇心与同理心,聚焦元好问刻意未载的历史片段,追寻失落的时代真相,还原易代知识分子复杂的精神世界。

作者高桥文治,1953年出生于日本佐贺县。1976年毕业于日本京都大学文学部,1982年同校大学院文学研究科博士课程结业退学后,历任日本追手门学院大学文学部讲师、副教授、教授,2000—2018年任日本大阪大学大学院文学研究科教授。现为大阪大学大学院文学研究科名誉教授。

译者陈文辉,作者高桥文治的学生。1973年出生于山东青岛,1998年赴日留学。日语专门学校毕业后,先后获日本大阪教育大学国际文化专业的硕士学位、日本大阪大学中国文学专业的硕士学位和同专业的博士学位。2017年归国,现任教于吉林外国语大学。

★ 一部严谨的学术著作:视野宏阔,广征博引,所有结论都有扎实史料作支撑。甫一出版,即被日本学界称誉“是展示金元时代史研究最新高峰的学术成果”。

★ 一本通俗的大众读物:绝不止于铺陈材料,对所引诗词和重点史料都有串讲和解说。深入浅出,每个翻开此书的人都能轻松读完全篇。

★ 一种细腻的解读方式:从史料出发,抽丝剥茧,以小见大,揭示“一代文宗”元好问在记载历史时留下的那些“无意间的谎言”,还原失落的时代真相。

本书旨在探寻中国的法律与刑罚制度,从魏晋南北朝时期开始在继承汉朝的基础上有所损益,直至唐朝法制形成的发展过程,并阐明中国前近代法制的特征与开展,以及中国古代法制与中世纪法制的区别。

全书贯穿了作者对中国古代社会礼与法这两种规范相互交叉的认识,强调中国刑罚的本质在于威慑与预防,重视北朝胡汉融合体制的重要作用,并且善于运用简牍学与法史学相结合的研究手法,考证精详,别出心裁。

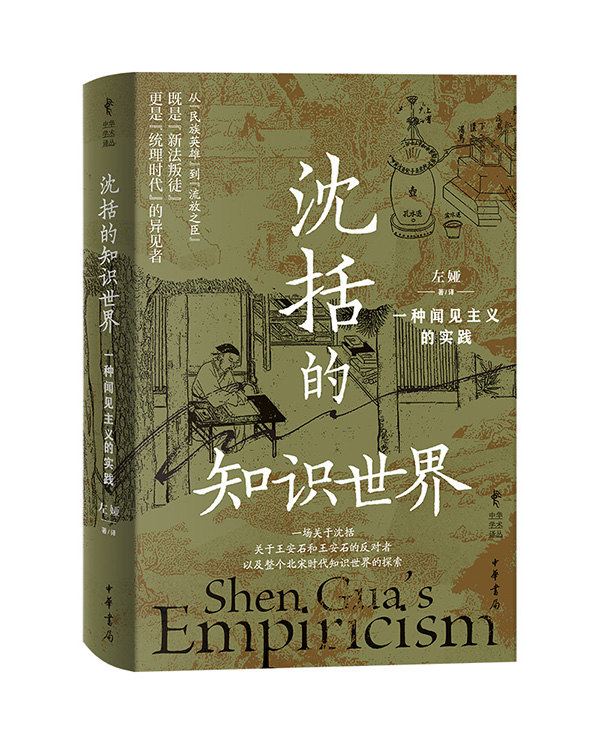

沈括在科技史领域享有民族英雄般的崇高地位,然而一旦将其还原到历史语境,便会发现,作为一名传统意义上的士大夫,他其实经历了大起大落的仕宦生涯——从“王安石新政”的参与者,到沦为“新法叛徒”惨遭流放。本书采取了独特的“对照式”结构,揭示了沈括的仕途经历与贯穿其一生研究的“闻见主义”立场之间的联系,既是一部人物传记,更是一场对哲学观念的探索。

作者以“闻见主义”为核心,建立起一套挖掘北宋知识世界的概念,将其带入对沈括的生命历程和历史语境的理解中去,深入考察了沈括与同时代人迥然有别的认知模式——基于闻见之知的认识论哲学,进而发掘出北宋时代思想史隐藏的面向,重构了我们对北宋知识世界历史图景的认识。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073