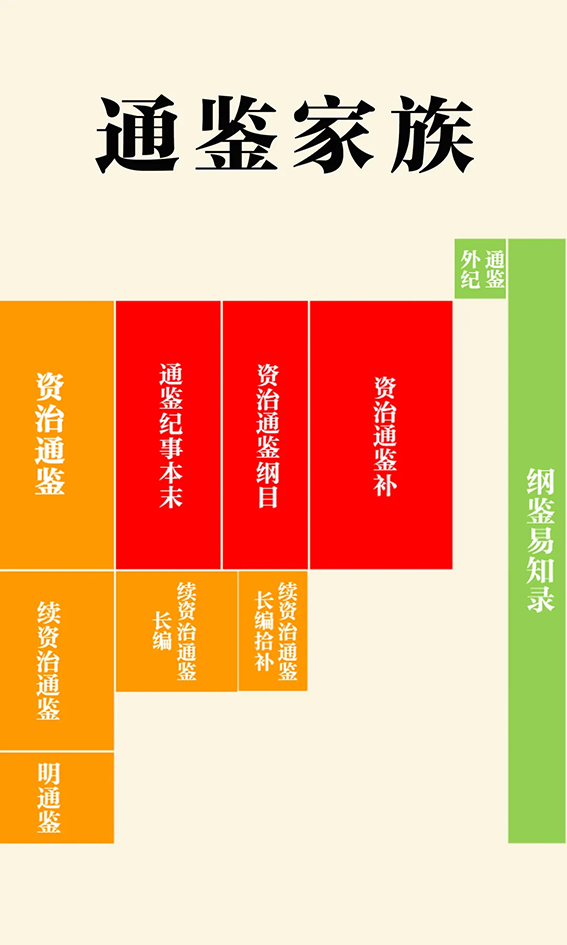

司马光编撰的《资治通鉴》是中国第一部编年体通史,成书后便备受历代帝王将相、文人墨客追捧,作为帝王教科书,享有极高赞誉,与《史记》并称 “史学两司马” 。其影响深远,后世诸多学者受其启发,围绕它衍生出一系列相关著作,逐渐形成庞大的 “通鉴家族”。

其中南宋袁枢以重大历史事件为线索,重新编排《资治通鉴》内容,首创纪事本末体,著成《通鉴纪事本末》,让读者对事件全貌一目了然。而南宋朱熹编撰的《资治通鉴纲目》,则是开创了中国史书的“纲目”体,它不仅是对原著的简写,更是一场以理学重塑历史观的“思想实验”。

要理解《资治通鉴纲目》,必先认识它的创作者——朱熹。朱熹(1130—1200),字元晦,号晦庵,这位被后世尊为“朱子”的理学集大成者,生活在南宋偏安的时代。当山河破碎的阴影笼罩士人心头,朱熹选择从经典中寻找秩序重建的可能。他注解《四书》,构建“理气论”,将儒家伦理升华为宇宙法则。但鲜为人知的是,这位哲学巨匠对历史同样怀抱炽热关切。

朱熹像

朱熹曾痛心疾首地批评当时学风:“今人读书,只是要科举,全不识治道根源。”在他看来,历史不仅是权力更迭的记录,更是天理人欲交锋的战场。

朱熹为何要编写《资治通鉴纲目》?

就像上面所说,这与他所处的时代背景以及个人学术理念紧密相连。

南宋时期,社会陷入内忧外患的困境,民族矛盾和阶级矛盾尖锐,社会道德滑坡,价值观混乱。朱熹深感要拯救社会,必须从思想根源入手,恢复儒家正统地位,弘扬儒家伦理道德。他认为历史是一面镜子,能让人汲取经验教训,明辨是非善恶,从而实现修身、齐家、治国、平天下的目标。

同时,朱熹对当时的史书存在诸多不满。尽管《资治通鉴》是一部史学巨著,但在他看来,仍存在一些缺陷。例如,该书过于侧重历史事件的叙述,对历史人物的评价不够突出,难以让读者清晰分辨历史事件的是非曲直。而且其篇幅庞大,阅读不便。在给弟子的书信中,他直言:“温公(司马光)《通鉴》之病,正为不合于《春秋》书法。”于是他决心以《资治通鉴》为蓝本,重新编纂一部史书,以实现借史明经、弘扬儒家伦理道德的宏愿。

《资治通鉴纲目》有什么编写特色?

《资治通鉴纲目》在编写方面,至少有两大特色:其一,就是我们前面说到的,它开创了纲目体这种史书体裁;其二,就是《资治通鉴纲目》的行文中蕴含《春秋》笔法,含义深刻。下面我们分别说明一下。

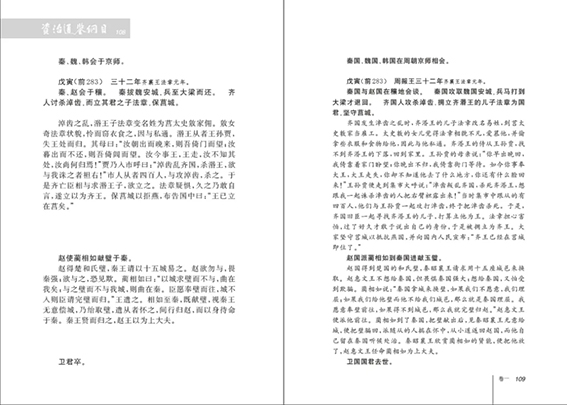

先来说说纲目体。所谓“纲目”体,就是为了解决我们上面说到的“领其要而及其详”的问题。所谓“纲”,就是史事概要,在原书中是用大字书写的(本次出版用黑体字排印);所谓“目”,就是史事详情,在原书中是用双行小字书写的(本次出版用宋体字排印)。这种编排方式,尤其是“目”用双行小字的方式,大大压缩了史书的篇幅,故《资治通鉴纲目》全书仅五十九卷,相当于《资治通鉴》的五分之一。

而通过采取这种纲目体的体裁,如果读者想了解史事的概要,只要读“纲”的部分就行了,这就实现“领其要”的目的了;如果读者还想进一步了解史事的详细情况,那么就可以进一步读“目”的部分,这就实现“及其详”的目的了。

这样的处理,就使得史事的层次非常清晰,简明易读。因此,后来学者也学习采用纲目体这种体裁来编写史书,比较著名的如清康熙时期吴乘权编撰的《纲鉴易知录》,后来成为学子学习中国通史的入门读物。

下面再说说《资治通鉴纲目》的《春秋》笔法问题。所谓《春秋》笔法,是说孔子编《春秋》时,用字非常严谨,字字句句都暗含褒贬之意。而朱熹在编写《资治通鉴纲目》时,有意学习《春秋》,在很多地方也寄寓深意,以期维护封建纲常秩序。

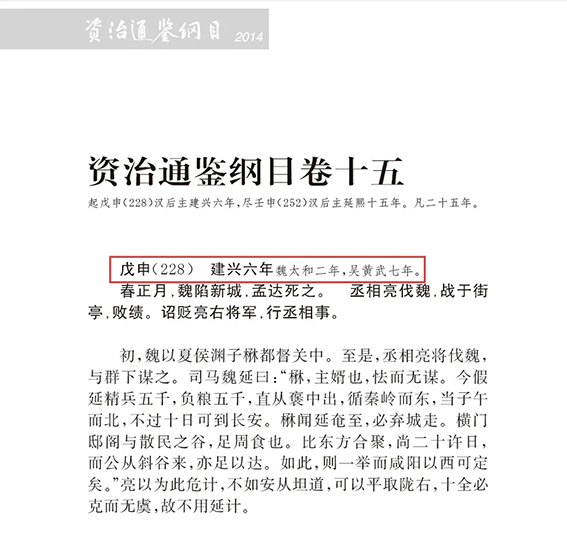

例如《资治通鉴纲目》的纪年文字,即有大字和小字的分别。一般而言,大字就是朱熹认可的正统帝王纪年,小字则是非正统政权纪年。比如在三国时期,《资治通鉴》是以曹魏年号纪年的,但《资治通鉴纲目》不认可篡位的曹魏政权的正统地位,而以继承东汉的蜀汉政权为正统,因而蜀汉政权为大字纪年,魏、吴都是小字纪年。所以,这里,纪年的大小字就蕴含着正统和非正统之间的差异,就体现了《春秋》笔法。

《资治通鉴纲目》只是《资治通鉴》的缩写本吗?

从上面的简单介绍来看,读者可能会有一个疑惑,《资治通鉴》二百九十四卷,《资治通鉴纲目》五十九卷,朱熹是不是拿着《资治通鉴》一通删节、复制、粘贴就行了呢?事实当然不是这样。据学者研究,相对于《资治通鉴》,《资治通鉴纲目》做了大量的改编工作,大体来说,分为增、删、改三个方面。

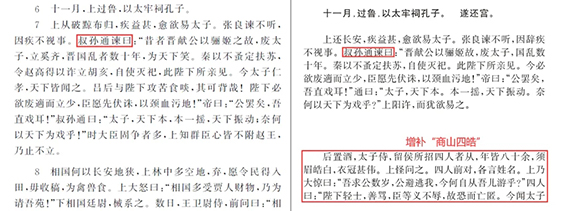

增,主要指《资治通鉴纲目》增补了一些重要的史事。有些是司马光刻意删削不载的,朱熹认为很重要,故予以增补。例如汉高祖刘邦因商山四皓追随太子刘盈而放弃废除太子一事,司马光认为不可信,便不予记载,只记载了叔孙通谏阻废除太子之事,而朱熹在《资治通鉴纲目》则增补了商山四皓陪太子觐见刘邦事。有些则是《资治通鉴》漏载的重要史事,如汉高祖四年实行算赋令,是西汉初确立的一项重要制度,《资治通鉴》不载,《资治通鉴纲目》予以补充,其纲云:“八月,汉初为算赋。”

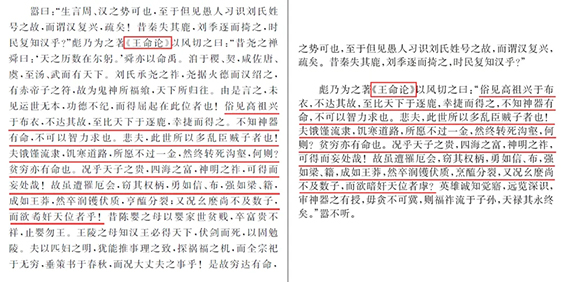

删,是说《资治通鉴纲目》对《资治通鉴》做了大量精简压缩的工作,保留基本史实,删去次要文句及某些事件的具体经过,使读者把握要点,一目了然。例如汉光武帝建武五年载录班彪的《王命论》,《资治通鉴》所录长达四百九十多字,而《资治通鉴纲目》则仅择要摘录了一百八十多字,精简了三百字,但文章的主要观点仍然保留了。

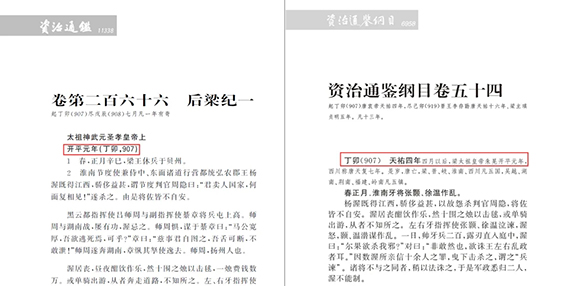

改,是说修改《资治通鉴》的不当之处。例如《资治通鉴》遇到一年之中有年号变更时,都取最后一个年号,如唐哀帝天祐四年(907),四月以后,朱温称帝,建立后梁,称开平元年。《资治通鉴》记这年的事就直接用开平元年纪年,可这年四月以前,实际并非开平元年,故洪迈曾讥讽《资治通鉴》的这种做法“窒而不通”,而《资治通鉴纲目》则大字纪年用“天祐四年”,又以小字注明“四月以后”为后梁开平元年,这种处理方式,显然更为切合史实。

总而言之,由于上述的种种编修特色,使得《资治通鉴纲目》比《资治通鉴》更为简明易读,加上后来朱熹的思想被奉为正统,《资治通鉴纲目》也一度成为科举士子学习通史的首选读物,在元明清时期产生了巨大的社会影响。

正所谓“读史使人明智”,对于今天的读者来说,《资治通鉴纲目》仍是我们学习历史、汲取智慧的经典著作。它或许不是最“客观”的历史著作,但却是最富思想张力的史学实验。《纲目》为我们提供了一种高效的历史学习方法:先掌握骨架(纲),再根据需要充实细节(目)。这种分层阅读法,恰恰和当代“碎片化+深度学习”的需求相契合。

“传世经典文白对照”系列《资治通鉴纲目》是目前市面上仅见的《资治通鉴纲目》白话译本,是普通读者阅读《资治通鉴纲目》的不二之选!