宋史大家邓广铭先生提出,研究中国史,要掌握四把钥匙:

职官、地理、年代、目录。

职官、地理、年代,对应的是人物、空间、时间三大要素;而目录,要解决的是“去哪儿找到这些要素”的问题。

不光是专业研究,不止是学历史——我们在刚刚接触传统典籍的时候,总喜欢用“浩如烟海”来形容数量之多,内容之繁,闷头扎进去,容易迷失方向。

目录,就起到了指南和向导的作用,它能帮助我们了解,究竟有多少种要紧的古籍,内容如何,大概是怎么个成书情况,有什么影响和意义。

有这么一部重要的参考书,就是《四库全书总目》。

《四库全书》的编纂

先简单介绍一下《四库全书》。它是清乾隆年间官修的汇集各种典籍的一部大型综合丛书。它的编纂,始于乾隆三十七年(1772),皇帝下旨,广征天下图书,以充实内府图书,宣扬文治之盛。次年二月,设“四库全书处”(后改为“四库全书馆”),正式开始修书,著名学者纪昀等担任总纂官,一大批学者分任纂修、校阅等具体工作。馆臣将各省所进的书,与《永乐大典》内所收之书对勘,编选书目,辑补残缺,校勘文字,订正讹误,厘正篇第卷序,辨明作者及版本流传,撰写提要,并删改抽毁有碍清廷之作,工程之大,史无前例,历时十年终告编成。

《四库全书》共采书3461种,包括了先秦至清初的重要典籍文献。它的编纂,在整理保存古籍方面功不可没,对后世学术影响巨大;但同时,也不可否认这项工程背后存在“寓禁于征”的目的,有不少书因此遭遇删改乃至摧毁的命运。

《四库全书总目》和《四库全书》

馆臣在编书过程中,将一万多种书,应抄的和应存目的,分别开列,每一种书都撰写提要一篇,附在书的前面。

全书分经史子集四部,其中经部十类,史部十五类,子部十四类,集部五类。类目如下:

经部 易,书,诗,礼,春秋,孝经,五经总义,四书,乐,小学。

史部 正史,编年,纪事本末,别史,杂史,诏令奏议,传记,史钞,载记,时令,地理,职官,政书,目录,史评。

子部 儒家,兵家,法家,农家,医家,天文算法,术数,艺术,谱录,杂家,类书,小说家,释家,道家。

集部 楚辞,别集,总集,诗文评,词曲。

四十四类当中,有的因为流派众多,又按照书的性质和内容分列子目。

《总目》可以怎样读

开头我们说到,目录能够起到指南和向导的作用;作为《四库全书》目录而存在的《四库全书总目》,能够帮助我们大致了解,古代流传下来了哪些典籍,某一领域的相关著作都有哪些;对于其中某些书,我们一时无暇细读,就可以通过读《总目》,先知其大概。

《总目》的结构是:各部开篇有总叙,叙各部学术源流变迁,言明分别小类的宗旨;每类前有小序,陈述立目的原由、本类收书的范围和取舍。每类先列《四库全书》收入书,次为《存目》书。每书在书名、卷数下注所据版本,记明系某官采进本,或内府藏本、《永乐大典》本、某刊本、通行本等。然后是此书提要。

读《总目》,可以先读总叙和小序。

举例来说,很多朋友在读《左传》的时候,想了解《左传》和《春秋》有什么关系,《总目》放在史部开篇的《史部总叙》,就讲得很明确:

史之为道,撰述欲其简,考证则欲其详,莫简于《春秋》,莫详于《左传》。《鲁史》所录,具载一事之始末,圣人观其始末,得其是非,而后能定以一字之褒贬。此作史之资考证也。丘明录以为传,后人观其始末,得其是非,而后能知一字之所以褒贬。此读史之资考证也。苟无事迹,虽圣人不能作《春秋》。苟不知其事迹,虽以圣人读《春秋》,不知所以褒贬。儒者好为大言,动曰舍传以求经。此其说必不通。其或通者,则必私求诸传,诈称舍传云尔。

作为“经”的《春秋》和作为“传”的《左传》,合在一起,才能让人既知褒贬,又明了所以褒贬。

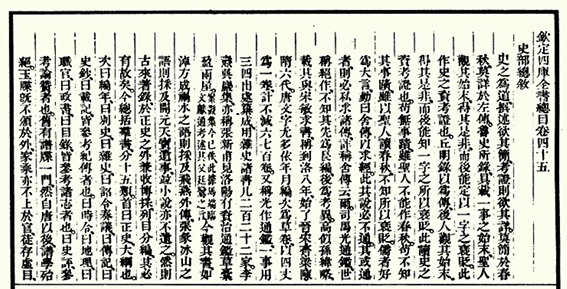

《四库全书总目》(中华书局版)内页(局部)

“二十四史”何时被定义为“正史”,是怎么一个来历顺序,在“正史”类开篇的小序,有清晰的梳理:

正史之名,见于《隋志》,至宋而定著十有七。明刊监版,合宋、辽、金、元史为二十有一。皇上钦定《明史》,又诏增《旧唐书》为二十有三。近搜罗四库,薛居正《旧五代史》得裒集成编。钦禀睿裁,与欧阳修书并列,共为二十有四。

可以就自己感兴趣的领域,快速浏览这一类目都有哪些传世典籍,相关度如何。

《总目》的编目逻辑,一类的书按著者时代先后为序;同一时代的作者,以登第之年或生卒之年为序,或者根据平生往来唱和的人安排次第;如果不可考,就附在本时代之末。后世为前人作注解的著作,同所注之书放在一起。

以《史记》为例,《史记》之后,录裴骃《史记集解》、司马贞《史记索隐》、张守节《史记正义》、汪越《读史记十表》和邵泰衡《史记疑问》,这样,读《史记》的时候,有哪些“参考书”,就可一目了然。

通过阅读单部书的提要,可以了解作者名号,本书性质、要旨和利弊,兼及书的版本流传情况。

前段时间,“三全本”推出了备受关注的《东坡志林》,此书版本流传情况比较复杂,在《总目》里,是这样著录的:

《东坡志林》五卷 内府藏本

宋苏轼撰。陈振孙《书录解题》载东坡《手泽》三卷,注曰“今俗本大全集中所谓《志林》者也”。今观所载诸条,多自署年月者,又有署读某书书此者,又有泛称昨日今日不知何时者。盖轼随手所记,本非著作,亦无书名,其后人裒而录之,命曰《手泽》,而刊轼集者不欲以父书目之,故题曰《志林》耳。中如“张睢阳生犹骂贼,嚼齿穿龈,颜平原死不忘君,握拳穿掌”四语,据《东坡外纪》乃轼谪儋耳时,醉至姜秀才家,值姜外出,就其母索纸所书,今亦在卷中,自为一条,不复别赘语,是亦蒐辑墨迹之一证矣。此本五卷,较振孙所纪多二卷,盖其卷帙亦皆后人所分,故多寡各随其意也。

通过短短一段话,我们可以知悉,这部书的内容,最初确实集自苏轼随手琐记,以《手泽》为名,收入《东坡大全集》,共三卷。“卷帙亦皆后人所分”,馆臣所见五卷本,源出明万历赵开美刻本,门类划分、标题拟取,确实都出自赵开美之手。

被列在“存目”的书是个什么情况

除了3461种采入之书外,没有采入只存目的书,有6793种。

《总目》中的存目,是根据乾隆三十八年(1773)谕而定的:“其中理浅讹谬者止存书名。”当时收录图书分为三种情况:一、应刻。凡有益于世道人心之书或罕见之书,一面钞列四库中,一面付印,流通天下;二、应钞。凡有裨实用之书,则仅钞列四库中而不再付印;三、存目。其书虽关系世道人心,有裨实用,而其中不免有俚浅讹谬之言,则不钞不刻,仅存其书名于总目。

所谓“俚浅讹谬”,即以当时的官方标准看,有鄙俗浅陋、误妄差错之处,但没有达到要销毁的程度,所以列入“存目”。

以今天的眼光看来,存目之中,很多书非常有价值。

比如,明代思想家李贽的《藏书》,评述战国至元末历史人物,反对礼教,抨击道学,《总目》将其列入史部的“别史类”存目,著录曰:“贽书皆狂悖乖谬,非圣无法。惟此书排击孔子,别立褒贬,千古相传之善恶,无不颠倒易位,尤为罪不容诛,其书可毁,其名亦不足以污简牍……故特存其目,以深暴其罪焉。”

世界首部法医学著作《洗冤录》(也即《洗冤集录》),被列入子部的“法家类”存目,原因,或许如法家类小序所说:“刑名之学起于周季,其术为圣世所不取”,“刑为圣世所不能废,而亦圣世所不尚。录者略存梗概而已,不求备也。”

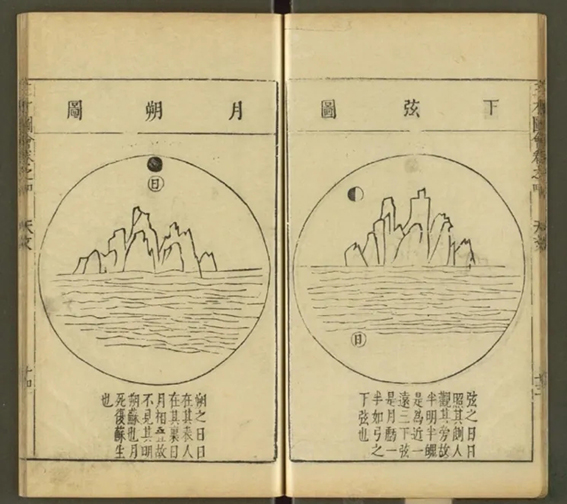

再如具有百科图录性质的《三才图会》,被批评为“务广贪多,冗杂特甚”,列入子部的“类书类”存目,其实该书图文互证,可为多个学科门类的研究者提供宝贵资料。

万历刊本《三才图会》内页图

所以,今天的我们在读《总目》这一部分时,要用当代的眼光去加以甄别。

--------------------------

总的来说,《总目》在目录学上具有承前启后的成就和意义,也是我们了解传统文化的一把好用的钥匙。

我们曾经开过一个玩笑:不用猜“三全本”的下一本书是什么,《总目》里都有答案。

实际上,“三全本”已出品种,有一些在《总目》里是找不到的,大如《经史百家杂钞》,小如《劝学篇》,原因也很简单:成书较晚。

还有哪些在《总目》或不在《总目》的书,会列入“三全本”的出版范围呢?

欢迎点名。