中国古代的许多典籍都有不止一种注本,其中特出者往往也会成为此书最为通行的版本。不过,有这样一部重要典籍,不仅注家众多,甚至在通行注本出现后,反而开启了学术接力式的注释进程。这便是刘知几的《史通》。

《史通》,是中国首部对历史编纂原理进行讨论的专著。《四库全书总目》将之置于史部“史评”类之首,称赞其“贯穿古今,洞悉利病,非后人之所及”,可以视作传统学术之定评;近人梁启超在《历史研究法》中更言“自有刘知几、郑樵、章学诚,中国始有史学”,则又是基于现代学术眼光之揭扬。这样一部重要的史学专书,其学术价值在相当长的时间里并没有得到肯定,至明清时期相关注解、评释才渐次展开,今日通行的浦起龙《史通通释》就是其中最为完备的一种。然而《史通》的读解并非易事,近代以来诸多学者都在浦《释》基础上加以辨正增补,如陈汉章《史通补释》、杨明照《史通通释补》、彭啸咸《史通增释》、程千帆先生《史通笺记》等,形成了厚重的学术积累,但又始终没有出现一种《史通》全书的新注。

上世纪八十年代初,张振珮先生撰成《史通笺注》,既是第一部完整的《史通》现代注本,更在文献与理论层面为《史通》的研究接力构筑了新的基点。在《笺注》修订再版之际,笔者希望从史学、史识、史观三个面向略作阐说,分享一些个人阅读学习的体会。

一、重建《史通》研究的文献地基

一部学术著作的意义,当然要置于学术史中进行理解。

言及《史通》注释,浦起龙《史通通释》或许最为人所熟知,此书也的确构成了《史通》研究史上的一个重要节点。在此之前,已有明人李维祯、郭延年《史通评释》、陈继儒《史通订注》、王惟俭《史通训故》、清人黄叔琳《史通训故补》等注释之作,大抵互有短长,难言周备。浦氏《通释》则在吸取旧注优长的基础上,进行了更加详细的“训正”、“刊讹”,《史通》至此获得了一个较为洽备可读的注本。

尽管如此,《通释》一书的不足也十分明显。四库馆臣就指出其“轻于改窜古书”、“如坊刻古文之式,于注书体例更乖”,近人刘咸炘言其“未考六代逸史”等等。这些批评具体看来似为瑜瑕,但对于一部史学专书的注释而言,却又可能成为根本性的缺陷。概言之,第一,校勘不严,不仅轻于改字,其参校诸本多指陈不清;第二,注释略疏,典故考索、文义说解颇多阙误;第三,体例驳杂,评点掺入注解,运用适当固然有益章句文理,整体而言则脱离《史通》本书的旨趣。正因如此,现代学者才会在《史通》注释方面进行大量增补工作,同时也就难免为浦《释》所限,尤其是在文献方面,未能彻底清理其中问题。

与此不同的是,张振珮先生的《笺注》直越《通释》,在校、注两方面重新建立起了《史通》研究的文献地基。

第一,文字校勘的正本清源。

今见《史通》版本,基本可分为两个系统:一是明初蜀刻本,嘉靖十四年(1535)陆深据以刊刻,万历三十年(1602)又有张鼎思刻本,据家藏抄本校勘,对陆本多有订正;二是万历五年(1577)张之象刻本,乃据其所见宋刻,参校众本而成。“鼎本”在后世影响较大,“象本”亦为人所重,前述李郭合刻《史通评释》、王惟俭《史通训故》都是以“鼎本”为底本,参校“象本”加以考订。浦起龙在此基础上用力更勤,参考版本甚众,然而在具体校记中往往以“一作”、“或作”、“一本”等语指代,使人茫然不知所谓。加之浦《释》部分校改过于轻易,可以说,《通释》固然是一个可供阅读的便利注本,却并不足以担当一个严谨周备的研究底本。

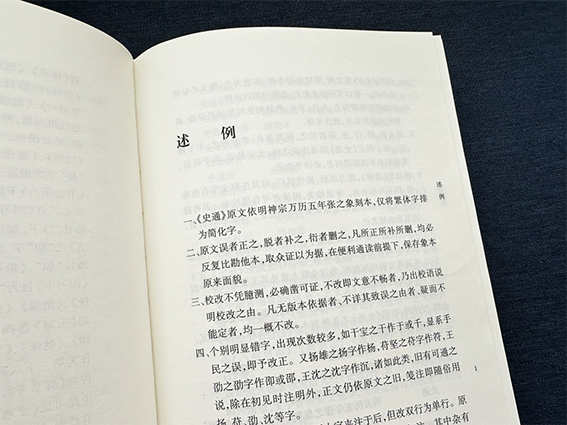

张振珮先生经过详细比勘,确定“象本”优于“鼎本”,取以为《笺注》底本,同时尽量网罗各家刻本、注本加以参校,并参考吸收了历代名家的校语札记。从这一角度而言,《笺注》的文字校定,实际上已经区别于旧注的版本序列,并留下了清晰可覆案的校勘线索。《笺注·述例》明确提出“校改不凭臆测”,“凡无版本依据者、不详其致误之由者、疑而不能定者,均一概不改”的校勘原则,并在具体注解中得到贯彻。正是这样审慎的文字考订,才使得《笺注》首先确定了可靠的文献基础。

第二,文本注释的周备详审。

《史通》论述多史书、史事,典故考索是历来注释最主要的内容,《笺注》在前人积累之上又多有补正。如《载文》篇有“或斫冰以防其渡”一句,浦《释》引《北史·齐文宣纪》“周人常惧齐兵西渡,恒以冬月中河椎冰”解之,张振珮先生指出《北史》并无此段文字,《通释》乃袭用王惟俭《训故》以致一仍其误。至于此句出典,《笺注》初版云,“遍查《魏》《齐》《周书》及《北史》有关纪传,均未见”,而《笺注》此次再版,更明其出处为《北史·斛律光传》,并引《通鉴》系年相参证。这样的注释文字犹如一段浓缩的学术史,举此一隅,可知《笺注》考索之精勤与对待旧注之审慎。

对于古籍注解而言,字词训解、典故诠释并非单纯的文献查考就可完成,关键的是如何在上下文脉中疏通理解,使文义显豁,这也是《笺注》更为可贵之处。《史通·题目》篇批评《后汉书》《魏书》篇卷制题体例繁琐,云:“盖法令滋章,古人所慎,若范、魏之裁篇目,可谓滋章之甚者乎?”旧注或引《老子》“法令滋章,盗贼多有”,出处虽明,似与本文不切。《笺注》则又增补以王弼《老子注》“多,皆舍本以治末,故以致此也”,不仅语义明晰,还与《史通》原文下句“苟忘彼大体,好兹小数”若合符契,颇能揭喻刘知几引书断章的言外之旨。《笺注》中不乏看似未为着力之解,其实渗透着对作者之心的细致体味。

仅就校勘、注释而言,《笺注》已经足以取代《通释》,成为目前《史通》阅读与研究的首选版本。不过,在笔者看来,正如刘知几言史家“三长”乃才、学、识,《笺注》的卓识尚不在文献校注,而在于让一部史学理论专书真正在史学理论的层面得到注解与阐发。

二、发抉《史通》的理论内涵与诠释方法

《史通》是一部史学理论著作,这在今天几乎成为一种常识,可是《史通》的理论性质,又将如何前提性地引导我们对《史通》的理解,似乎很少得到明确的探讨。

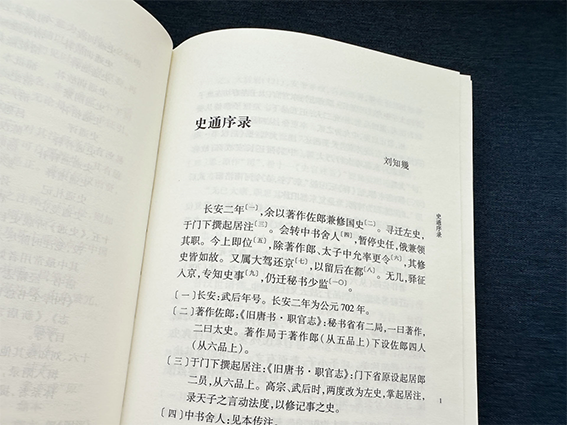

根据刘知几《自叙》的表述,《史通》之作,“盖伤当时载笔之士,其道不纯,思欲辨其指归,殚其体统”,换言之,是要对既往的修史经验加以提炼和批判,以此提出自己的史学观点。因此,刘知几将历代史书体例疏分为“六家”,以其中编年、纪传之“二体”为主干,进而将史书撰写中的各项问题“区分类聚,编而次之”,形成了全书的结构。体例的完备是一种外在表征,刘知几实际上是以篇目纂辑的方式对史学实践进行了概念的抽象,再经由概念的内在关联组构起体系性的历史编纂学说,这才使得《史通》具有了现代学术意义上的理论性格。

刘知几

由于《史通》的具体论述建立在对史书、史家的“与夺”、“褒贬”、“鉴戒”、“讽刺”之上,古代学者对其书性质往往认识模糊,评释、驳议也多聚焦于历史评论层面。颇有意味的是,是清儒章学诚最为明确地将《史通》作为史学理论看待,同时亦予之最为深刻的理论批判,其观点也就兼具卓见与误读,尽管后者可能是一种有意为之的表述。

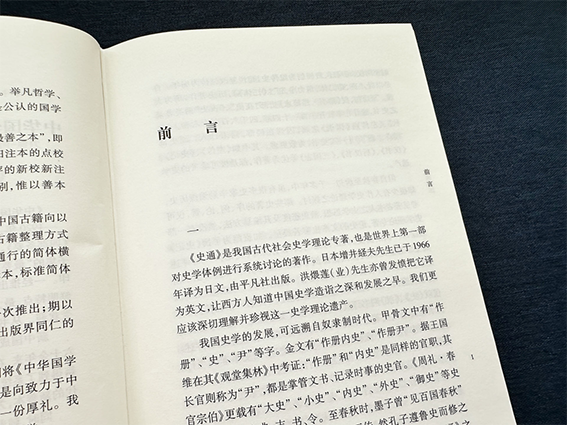

张振珮先生当有鉴于此,在《笺注·前言》即开宗明义地指出,“《史通》是我国古代社会史学理论专著”,“笺注《史通》,就是试图从史学角度,探索其史学思想之本源,阐述其治史态度与方法,为深入研究其史学理论提供一定的便利条件”。相应地,《笺注》在体例上专设“解题”于各篇之首,对其理论旨趣加以发抉与评议。在具体解题中,张振珮先生又针对前人评释多陷枝节的情形,屡言“《史通》一书,不是评价历史人物或事件,而是评价过去史书叙述历史人物及事件之得失,探讨编纂历史之理论与方法”(《浮词》解题),“《史通》内篇,是对我国隋唐以前史学发展趋势之基本总结”,“其所论,不重在一书、一人、一事之得失”(《杂说》解题),真可谓再三致意。

那么,什么是《史通》史学理论的内涵?四库馆臣重视《史通》“考辨史体”、“洞悉利病”的成就,以之为“载笔之法家”。章学诚则将《史通》与自家学术作比,概括云“刘言史法,吾言史意,刘议馆局纂修,吾议一家著述”(《章学诚遗书》卷九《家书二》),大抵以为刘知几徒守史书体例,而不能辨史学源流、识史家宗旨。刘咸炘又推演章氏之说,以为刘知几“囿于断代,止知齐整”、“引绳一切,是其所长,不许变通,是其所短”(《史通驳议》)。这些代表性的见解虽中肯綮,却又将《史通》局限于整齐史例的一端。

张振珮先生则旗帜鲜明地提出,《史通》理论内涵的核心乃是“随时之义”:刘知几“从史学发展史之实际出发,寻找出史书‘体式不同’之原因,是由于‘时移世异’”,“而《史通》全书中,亦始终贯穿类似进步之进化论思想,此正是读《史通》应掌握之一根红线”(首篇《六家》解题)。这是总揽《史通》全书作出的论断,《六家》即明言“古往今来,质文递变,诸史之作,不恒厥体”,《世家》强调史书体例不仅要“得画一之宜”,还要“识随时之义”,《叙事》亦主张史笔当“考时俗之不同,察古今之有异”等等,实乃通贯于《史通》体例结构的各个层次,《笺注》诸篇解题亦着力加以揭橥表彰,表明“随时之义”不仅是《史通》对既往史学实践的归纳解释,也构成了自身历史编纂理论的根本原理。需要稍作解释的是,《笺注》所谓“进化”并不等同于今日受到普遍反思的线性史观,透过这一带有时代特征的表达,张振珮先生意欲强调的还是“历史要忠实地反映客观事物,确是刘知几史论中反复申述之主要论旨”(《叙事》解题)。

至此,《史通》的理论内涵得到了新的揭示,整齐史例强调史家之立场,随时通变则力求历史之真实,是刘知几史学互为表里而又内含张力的两面。以往学者并非没有注意到《史通》的“随时之义”,却多将之孤立拈出,推举为“进步史观”。从“元史学”的角度来看,每一种历史编纂实质上都指向一种历史哲学,《笺注》统合性的诠释也蕴含着这一学理意味。

具体至《笺注》各篇解题,张振珮先生的提要钩玄更是胜意迭出,如《断限》解题云此篇“论《汉书》以断代为体,非校孟坚之短长,论《宋》《隋》两志之滥轶,非不知其纂辑之用心”,《称谓》解题分析项羽、刘玄之入纪与否,“骤看似互相矛盾,实则并无扞格”,皆为深入会心之见。旧注指摘《史通》之处,往往也得到了更为周全的认识,如《表历》认为史书立表烦费无用,郭《评》浦《释》均引《外篇·杂说》对《史记》创表的揄扬以为刘知几自相矛盾,纪昀更直言《表历》一篇可删。《笺注》则指出,此篇与《外篇·杂说上》实皆称许《史记》创表之功,刘知几并不是对表历之作全盘否定,而只是认为在后世史书中已非必须,《史通》整体主张虽失但亦有其理论立场与史学价值。

当然,张振珮先生并非一味曲护《史通》,《笺注》解题也毫不讳言刘知几“据后议前”、“以古方今”等偏失。从中固然可见一种中肯平允的注释立场,但若仅作如是观,或许又未达其旨。毕竟,是非正误的衡断并不是《笺注》真正关心的问题。

《笺注》明确地提示,《史通》以归纳法探讨史学理论和方法,其征引论据与例证就难免牴牾(《前言》),亦会出现论述对象在某一问题为是、另一问题为非的情况(《杂说上》解题)。因此,重要的不是停留于指出矛盾、舛互,而是超越是非判断,进入思想诠释。与传统评释相较,《笺注》明显转变了提问的方式,其尤有措意的,是刘知几如何从正确的前提,推导出错误的结论(《书志》解题);是“随时之义”贯穿《史通》全书,刘知几为何又会提出“形而上学的历史观点”(《疑古》解题);是外篇与内篇的重出互见有何旨趣,外篇是否只是内篇写作的资料汇编(《杂说上》解题),等等更见深致的问题。如张振珮先生所示,《史通》乃刘知几总结既往历史编纂实践,“辨其旨归,殚其体统”之作,读解此书,同样要以探究其“旨归”、“体统”为根本和锁钥。《笺注》的诠释,正是从体系性的角度出发,去比对、关照各篇宗旨文句以把握具体,由此才能对难通之处提出更为周备的解释,才能发现《史通》内部更为丰富立体的联系。说到底,这样一种方法的自觉还是根植于对《史通》性质的充分认识,理论性的文本必然呼唤着理论性的诠释。

所以,《笺注》本身就是一部《史通》理论研究的力作,其明确的理论意识让《笺注》有别于传统的注解、评释,真正进入思想诠释的层面。而将来的研究者无论是否认同《史通》的史学观点,是否赞成《笺注》对《史通》具体文句的解读,或许仍应以体系性的方式进行新的理解与对话。

三、《笺注》中的历史观念与现实关怀

在中国古代的学术传统中,经典注解是学者进行思想表达的重要载体,其中或隐或显地透露着注家的“前理解”,及其与作者的“视域交融”。与《史通》意旨颇为相契的是,张振珮先生本人就有丰富的历史编纂实践,早年就读安徽大学时,即参与《安徽先贤传记教科书》的编写,年始弱冠发表《李义山评传》,此后又陆续撰著出版了《成吉思汗评传》《左宗棠》《张博望》等人物传记,可谓一生致力于史学。或许正因如此,当张振珮先生晚年转向史学史研究,便有更多的理论思考与甘苦体会,而《笺注》在探寻作者之意时,也不时传达出注释者的历史观念与现实关怀。

在《载文》篇,刘知几强调史籍记录文章,当“拨浮华,采真实”,《笺注》解题进而论述云“历史要真实,是古今不易之理,古人能言而不能为,或不能完全做到,吾人今日就必须做到”。这是张振珮先生基于当下的学术意识,申明求真是历史编纂的要义。因此,著史一定不能停留于史料汇编的层面,《采撰》解题云“史料固宜博采,而尤重在约取”,即须审慎的采择与考辨,“吾人今日视旧史为史料”,固然可以细大不捐、过而存之,“但仅作如是观,则我国古代无史书、无史学矣”,并且颇有深意地提醒,“刘氏之视旧史,亦犹吾人之视新史也。”《笺注》不止一次言及史料、史学之别,应当是对近代以来史学研究部分弊端的针砭,而在以古鉴今的思索背后,既有明确的现实关怀,又对之保有自觉的反思。刘知几在《书事》篇具体论述了史书选事之标准,《笺注》赞赏其“深明治史之体要”,不过“就其所揭示之准的而言,虽可行之于一时,自不能垂诸后世,古今宜异,取舍殊路”,表达当下立场的批评之后,解题又立即申说以为“后之视今,亦犹今之视昔”。在此,我们可以看到“随时之义”的一种现代表达,即每一现实都具有各自的历史条件,并要求史家有意识地进行历史化的自我审视。不过,这绝不意味着当下的历史哲学要坠入虚无主义之中,而恰恰是“但吾人今日治史,凡历史人物之活动,尤应就其促进或阻碍以至逆转社会发展,论其公过是非,依社会普遍之道德标准,记其是非善恶”(《品藻》解题)。历史的要义在于求真,而求真,正是要进入具体的历史之中。

这一史观的独特呈现,见于张振珮先生对文学与历史关系的论述。

文、史关系在《史通》中具有特别的意义,刘知几基本是通过预设与辨析二者的虚、实之分,来阐明自己的史学求真立场。其现实目的是对当时文士主导修史工作的批评纠偏,其学理内涵则是历史叙事本身性质的文、史兼备。因此,尽管刘知几刻意强化了文、史区分,又表达了相当显著的重史抑文的观点,相关讨论还是具有广义的文学批评内涵。在上世纪四十年代初,程千帆先生希望以本国文论资料建立系统的文学理论,选取古今十篇论文之作加以注释发明,编为《文学发凡》两卷(此后再版书名则相继改作《文论要诠》《文论十笺》),其中即有《史通》的《模拟》《叙事》两篇。与此相映成趣的是,张振珮先生是在史学立场上看待文学,透过《史通》的偏激表述,《笺注》指出史家修辞叙事同样具有历史事实的意味,可以考见时俗、古今之异同(《因俗》《叙事》解题)。然而“艺术真实与历史真实本自有区别”,“强调历史之科学性并非否定文学之艺术性,两者之间并不存在邪正之别,斯乃生在数千年前之知几所不能理解,也是今人读《史通》所应知道者”(《暗惑》解题)。

如果明确了文学书写具有相对于史学编纂的异质性,那么张振珮先生提示的历史地求真,就指向了更具普遍意义的内涵。

其中的思想线索在《李义山评传》中已经埋藏。年轻的张振珮先生意识到文学与文学史具有“独立的社会价值”,“要想了解一个民族的特性,必须在艺术记录里找寻;要想理解一民族文化推展的过程和演进的去向,也必须在文学史里去探索”,因而他不满足于一般性的文学批评与鉴赏,尝试借鉴“史底唯物论”,对文学史重加探讨。不过,这并不是要将文学作品切分为史学研究的材料,将艺术创作简化为社会现实的反映。在张振珮先生看来,对文学作历史的研究,恰恰必须“解剖其艺术价值”,“应用美学批评,注意那作品中生活真理是怎样地描写的。再用社会批评,求那作品中表现如何的真实”。要言之,只有当文学本身的性质得到肯定,才真正采取了历史的视角,才可能得见文学史的真实。如果拂去那些语词表面的时代尘埃,从《评传》到《笺注》,我们或许可以推见一种历史观念的生长:“历史”不是一个狭义的时间概念,“真实”也不是抽象的学术理想,所谓历史的真实,就是深入具体时空的对象性的求真实践。它是历史的,是辩证的,并因此始终可以面向现实与当下。

孟子云,“颂其诗,读其书,不知其人可乎”,太史公读书亦常“想见其为人”。笔者于张振珮先生学行了解甚少,无法作出知人论世的评介。不过在《笺注》的字里行间,还是清晰浮现着作者的思想形象,即从具体研究出发探问历史的根本。在这一意义上,《史通笺注》是一部出众的古籍注释,而又非仅仅注释古籍而已,读者展卷,自会收获不同层面的启发与鼓舞。

(作者单位:南京大学文学院)

[唐]刘知幾 著 张振珮 笺注

978-7-101-15617-1

128.00元

【赠整理者签名笺纸一枚】史通笺注(全2册)精--中华国学文库