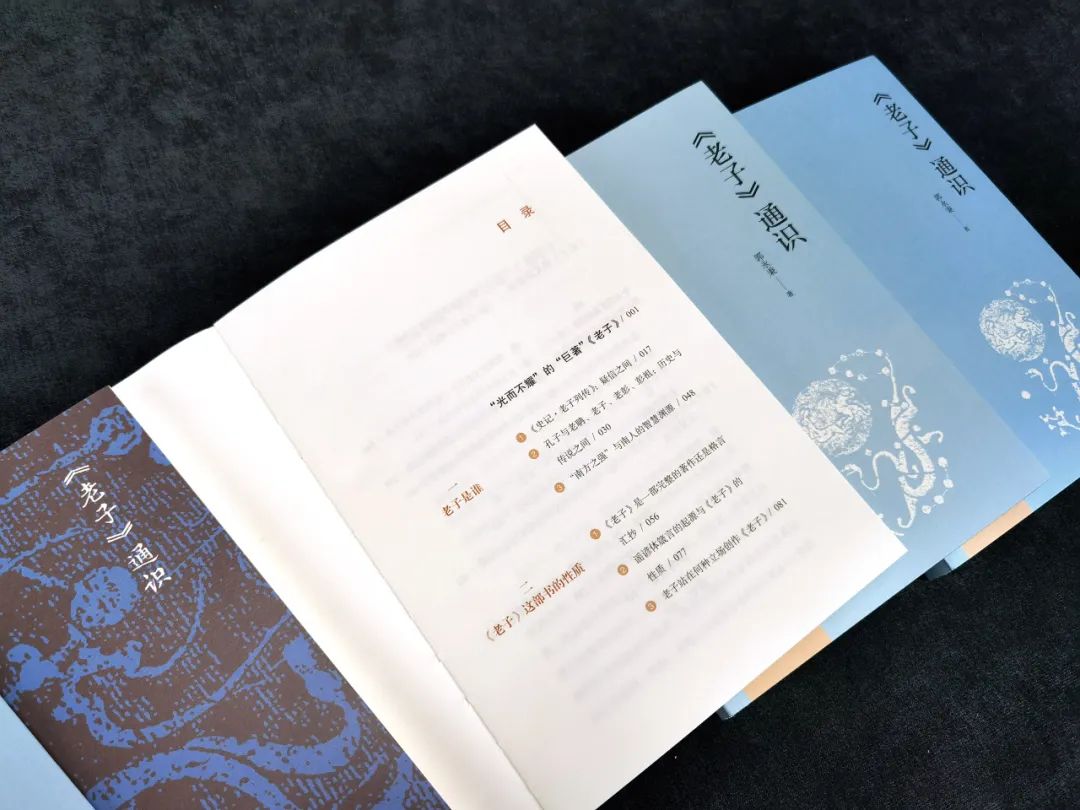

然而,“通识”却并不等于“通俗”。近年来,部分关于经典普及的通识作品存在发挥过度的倾向,在知识层面不够坚实可靠。诚然经典文本急需与当下建立连接,但回归经典仍然是形成“创造性解读”而非误读的前提。而当语言充当表意的媒介,阐释性的解读究竟是在原文与实意间搭建起桥梁,还是加剧了其间的隔膜?站在言意之间,或许是在接近经典的过程中需要不断调试的身位。 4月14日,新京报书评周刊推出专题《言意之间——中华经典通识》,围绕中华经典文本,以千年前老庄思想为起点,挖掘言与意、实相与本体的辩证关系,进而落至《红楼梦》的人情际会,在具体人物的生活世界中寻找存在的根基,收集经典文本跨越时间的长河所留给今天读者的那些思考与回应。同时也借此追问,好的通识作品在今天的阅读环境下何以可能。 复旦大学中文系教授郭永秉曾撰写出版了《〈老子〉通识》,用浅近的学术语言,充分利用传世文献和出土文献多版本互补互证,在此基础上从老子其人,《老子》其书的性质、要义要语,今天的读者应该如何阅读《老子》,以及《老子》对古代政治文化的影响。本文即为对郭永秉的专访《〈老子〉:有物先天地,无形本寂寥》。 本文出自2023年4月14日新京报书评周刊专题《言意之间》中的B02-B03。

《帛书老子校注》(简体字本)

《庄子今注今译》,陈鼓应 译注

孔子见老子

孔子见老子

通天地万物,识大道易行

跟着郭永秉教授读通《老子》

点书影进入京东购买本书

郭永秉 著

简体横排

32开 平装

978-7-101-15749-9

49.00元

| 相关阅读:

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073