导语

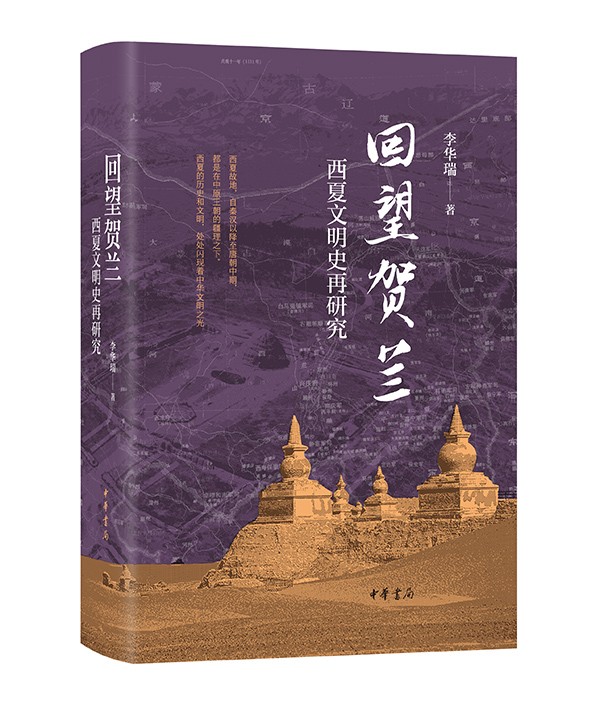

《回望贺兰:西夏文明史再研究》,不仅是国家社科基金重点项目的结项成果,也是西夏史研究领域的一项重要突破与显著进展。为此,中华书局编辑部书面采访了作者李华瑞先生,请他就相关问题略作申论,以飨读者。

国内学界一般认为,西夏是党项人建立的一个汉化地方政权,您在这本书中提出西夏是“重建汉唐华夏文明”的观点。两相对比,有何异同?有什么推进?

以往研究民族关系史常用“汉化”,多是强调民族平等自治与华夏文明的关系,故“汉化”一词是可以接受的,但是我讲的是西夏文明史,再用汉化就不能涵盖西夏政权的性质,另外用汉化一词有党项族摹仿汉文化的含义,同时也是一个外来词。所以本书认为讲西夏汉化是在强调党项族未建国前对汉文化的接受及其程度。而讲西夏文明则是强调在复兴或重建河陇华夏文明的基础上彰显党项族的民族特色,从本书的论述来说这适合建国后的西夏发展史。

其异同和推进表现在:讨论西夏文明要注意西夏建国前党项族文化形成与西夏建国后西夏文明形成之间的区别。党项族文化在建国前,其来源是多元的,因其地理、族属等原因在生活习性、宗教信仰、社会风俗可能受吐蕃、回鹘的影响较受汉族的影响更直接一些,但在建国后,西夏文明是党项人与夏国其他居民汉人、吐蕃人、回鹘人共同创造的,即在统一的政治体制内,并受国家统一的经济、文化政策和法律法规的制约,因而与党项族自身兴起、成长、变迁和进化过程吸纳其他周围民族文化有了本质区别,尽管西夏文明中打着党项族文化深深的烙印。

02

您在这本书中,从历史背景、宗教、政治制度、法律等众多方面,进行分析、归纳,揭示了一条共通的脉络,那就是西夏文明的华夏底色。这种“求同”的思路是如何构思出来的,与其他学者的西夏文明史研究在路径上有何不同?

求同思路的构思来源大致有三,一是党项羌一直生活在秦汉以来各朝代的版图内,是土生土长的华夏民族。二是受宋朝人理念的影响,富弼说“(党项)拓跋自得灵夏以西,期间所生英豪,皆为其用。得中国土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法令”,“皆与中国等”。三是西夏建国的故地自汉武帝至唐中叶都在中央政府管辖之内,唐后期至五代也多臣服中央王朝。而经过多方面的考察西夏建国后宗教、政治制度、法律等众多方面都主动采纳自华夏文明。

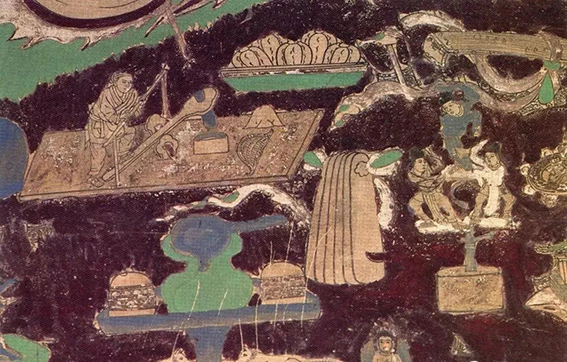

现今从华夏文明要素研究西夏文明史,本书是第一部。其他学者所介绍和研究的西夏文明多是通俗西夏历史文化,或用图文展现西夏的石窟、建筑、陵墓、文字、雕塑、唐卡、陶瓷器、金银器、钱币等等。史金波、白滨、庄电一等专家的少数几篇论文也大致属于这个范围。

03

历史上,西夏不仅受到中原文化的影响,也受到吐蕃、回鹘文化的影响,对这三种影响,我们应该怎样正确认识?

吐蕃、回鹘文化对西夏的影响主要是党项族早期同质游牧经济形态下共同生活的习俗、尚美、服饰、发式、信仰等,中原文化的影响则是党项族拓跋氏引领西夏向更高的文明层次进步,依照唐宋文明要素儒家政治文化、中国化佛教信仰、汉字文化圈、中华法系等建立起多民族的大夏国(宋辽金称之为西夏)。

04

您的研究中,还特别针对着俄国、欧美学界关于“西夏是一个中亚国家”的观点。这种观点错在哪里,能否请您简单说一说?

首先,俄罗斯学者和部分西方学者对西夏历史的看法多基于俄罗斯和欧洲中心论的价值标准,“Tangut”(唐古特)这个名词最初是在鄂尔浑突厥鲁尼文碑铭中出现,时间是在公元735年(唐玄宗开元二十三年),对于这个名词来源,西方学者一般认为这个字最初必定是来源某种阿尔泰语系的形式,此后很可能是通过中亚的媒介——可能是于阗语或粟特语,从吐蕃的自称衍生出来的。吐蕃(藏族)是一个在人类学和语言学方面与党项十分接近的民族。唐古特(Tangut的汉语对音)的起源与藏族传说有关,而藏族起源传说又与突厥族起源传说密切相关。对这个观点细究就会发现,它实际上是建立在一种历史逻辑推论上,即从党项与吐蕃相近,党项早期地理环境与突厥族相近,而吐蕃与突厥有千丝万缕联系,由此推论党项族与突厥渊源的联系。但是目前并没有党项族属与突厥族有直接关系的材料可以证明。

其次,本书经过梳理中外文献的相关记载看“党项”和“唐古特”概念的流变,可以总结出五个显著特点:一是党项和“Tangut”是汉民族和中古时期中国北族、中亚游牧民族对西夏主体民族的他称。二是汉文献对党项特别是党项早期历史记载之翔实,其他任何资料无出其右者(包括西夏文文献)。三是除了《隋书》《通典》《旧唐书》《新唐书》《宋史》等正史、政书而外,在汉族旧史家(主要是宋朝人)编写的编年史、别史及其方志、碑铭、笔记小说等材料尚没有发现与非汉语史籍对音“唐古”指称党项的记载。四是非汉语文献除了对成吉思汗征讨西夏和蒙元时期统治下的西夏故地有较多记载外,对“Tangut”(党项)早期历史的社会形态、社会风俗、社会组织几乎没有留下任何有价值的研究资料。五是蒙元时代改变了“Tangut”指称党项部落的原始意义,而成为西夏国的代称。现今俄罗斯和部分西方学者称西夏为中亚国家,与此有密切关系。

7至12世纪的唐宋汉族史家一律将西夏主体民族按照西羌后继者来书写,而包括9世纪中期以后突厥、蒙古、通古斯语的阿尔泰语系的文献才将西夏主体民族视作突厥族中的一支。根据上述,北族唐古特(Tangut)一词译自汉语“党项”是确凿无疑的。所以从党项族族属与突厥族的联系来认定西夏是一个中亚国家的观点难以成立。

第三,与19世纪以来俄罗斯人的中亚观有密不可分的关系。公元8世纪至16世纪中亚地区经历了从东到西的突厥化,从西到东伊斯兰化,其后随着蒙古人对俄罗斯控制的减弱以及莫斯科公国在17世纪的崛起,俄罗斯的势力开始进入中亚地区,18世纪中叶,沙皇俄国开始蚕食中亚,19世纪末期征服中亚,并正式划入俄罗斯帝国的版图。在吞并中亚的过程中,俄罗斯学者在19世纪中叶吸纳欧洲学者亚历山大·冯·洪堡和李希霍芬的中亚定义,开始将“中亚”作为俄国地理学的一个专有名词,涵盖锡尔河上游、纳伦、费尔干纳、阿列克山德罗夫斯基山、兴都库什,也包括了中国西部甘肃、新疆、青海、西藏和乌梁海边区。19世纪以来俄罗斯所征服的中亚诸汗国——而且在沙俄和前苏联时代,在相当长的时间内都不承认中国在中亚地理范围的领土部分。列宁曾经说过:沙俄在东亚“实行扩张,目的在于直接占领一直到长城脚下的大片领土,并获得在东亚的霸权。”前苏联在1969年公然声明;“中国北方的国界是以长约四千公里的长城为标志的。”所以我们据此可以确认俄罗斯学界的中亚,是带有浓厚俄罗斯化色彩的中亚观,而且这种俄罗斯化的中亚观,在一定程度上又打有“欧洲中心论”的烙印。这也是笔者反对将西夏视作中亚国家的原因所在。

第四,联合国教科文组织编纂的《中亚文明史》第四卷下册所描述的,从7世纪至16世纪,中亚文明的特质是从东向西的突厥化和从西向东的伊斯兰化,而党项族建立西夏文明在中亚文明形成过程中,不论是被动受影响或是主动与其发生碰撞,几乎没有被论及,且西夏文明发展的华夏文明方向与当时中亚文明有本质的不同,在很大程度上是对俄国学者有关西夏是中亚民族国家观点的基本否定。

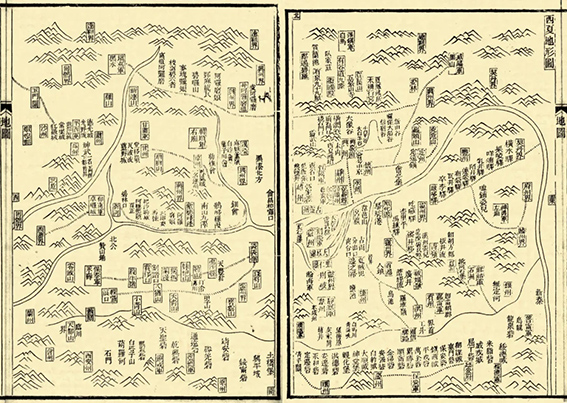

第五,俄罗斯西夏学者解读汉文献能力水平不高,在一篇不足六千字介绍西夏历史的文章里竟有12处与基本事实不符的错误。另外他们对西夏故地历史的来龙去脉也很不熟悉,多存有偏见,故本书专列一章叙述西夏故地的前史。

05

在这本书里,您往往是先对学界既有的研究成果做充分的梳理、总结,然后再提出自己的创新性观点,在部分问题上呈现出一种“有破有立”的研究路径。在宋史领域,从对“宋代近世说”的批判到“宋型国家”概念的提出,似乎也是如此。您是否意识到这样一种共同的研究路径的存在?这种路径是如何养成的?有没有普遍的意义?

谢谢你提出这样的问题,之前我并没有有意识地总结过。细想起来这是自20世纪初西学东渐后,用西方社会科学方法和史学理论解释中国历史所面临的一个大问题。就20世纪以来的宋辽夏金史研究而言,历史分期理论、文化史观、五个社会形态理论、征服王朝论、宋代近世说(唐宋变革论)对宋辽夏金史研究无疑有这样或那样的影响,其积极影响肯定是多方面的,但这些域外方法和理论的解释有多少符合中国历史实际,这是值得反思的,这就是所谓的“破”,破不符合中国历史实际的历史解释,而现今要建立国家话语权就是“立”。破和立的对象不同,破的性质也不尽相同,譬如从对“宋代近世说”的批判到“宋型国家”概念的提出,就是扬弃不符合中国历史实际的历史解释,但唐宋之际中国历史发生了重大变化则是可以继续探讨的,“宋型国家”概念就是这种讨论背景下提出的。而俄国学者说西夏是一个中亚国家则不是属于扬弃的观点,对于西夏政权性质的判断不仅不符合中国历史实际,而是要坚决予以驳斥加以反对,这就是另一种“破”,全面阐释西夏文明史的内容、性质和发展脉络,这种“立”是对西夏历史解释权的回归。从上述所言的角度,是存在这样一种共同的研究路径,而且随着努力建构国家话语权水平的提高,深入讨论和实践这种有破有立的研究路径具有普遍意义。

至于说这种路径是如何养成的,可以明确地说从上大学到读博士受师辈和当时治史环境的影响,养成关注理论问题和重大历史问题讨论的习惯,努力践行材料与史观相统一的治史方法。而司马迁所谓“通古今之变,成一家之言”,顾炎武所谓“天下兴亡,匹夫有责”等箴言也常激励着自己,油然产生一种使命感,研究历史应当与关心国家的历史命运相结合,坚信历史问题是重大原则问题。因此我对研究历史始终怀有浓厚的兴趣,也感到很有意义。

06

这本书整体上有一个突出的特点,那就是视野宏阔,在论述党项羌的社会发展和政权性质时,还表现出高度的理论思辩色彩。同时,很多地方不乏对历史细节的把握。您认为最佳的研究应该是怎样的?二者如何把握才好?

在十多年前,学界对于史学研究中出现的碎片化现象曾有热烈讨论,像《中国经济史研究》《近代史研究》等大刊都开辟了专栏,形成两种对立的意见,一种意见反对史学研究碎片化,以为它使历史研究支离破碎,见木不见林,缺少宏大叙事有害于对历史规律的探索。另一种意见认为历史证据是无数碎片积累起来,甚至更有极端认为只有碎片或细节,才是戳穿掩盖真相的层层谎言最有效的利器。所以强调积累“碎片”的重要性。其实仔细考量会发现这两种观点强调了史学研究的两个面相,只是侧重点不同而已,实际上真正理想状态应是两者不可偏废,既需要有宏大视野又需要细节甚至碎片的支撑,方能在较大格局下把握历史的真相。

07

对于西夏王朝,我们应该怎样认识它在中国历史上的重要作用?

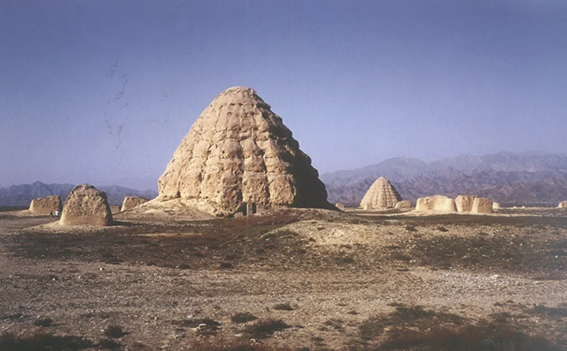

西夏王朝的历史作用,可从四方面来讲,一是在唐末五代历史从分裂走向重新统一的大势中,北宋因无暇顾及西部广大地区,而由李继迁开端、元昊完成的西夏建国在客观上起到了承担统一西部的历史责任。二是结束分裂混乱,彻底结束因吐蕃占领河陇期间推行强制的蕃化政策使得汉唐河陇地区的华夏文明不彰的局面;三是元昊主动按照中原政治体制和政治文化来建国,使得重建华夏文明成为可能。而且西夏文明不是对汉唐河陇地区华夏文明简单的重复,而是有新的文明因素增加进来,甚至进一步成长壮大。四是西夏文明是对汉唐河陇华夏文明的重建,从11-13世纪华夏文明发展史的一个侧面,为“铸牢中华民族共同体意识”提供历史的佐证。

08

西夏陵的申遗工作备受各界瞩目。您在书中提出的观点,对于申遗工作和今后相关历史遗址、文物的保护和开发,有什么借鉴意义?

我的这部书确有为西夏陵申遗做贡献的初衷,只是完稿后由于个人原因,拖延了出版时间。今申遗工作已取得圆满成功,就不多说了。

09

这本书涉及西夏史的众多方面,使用了非常多的材料。面对这么多的材料,您平时都是如何管理、使用的?像一些老先生一样做卡片吗?还是有一个超大容量的电脑硬盘?

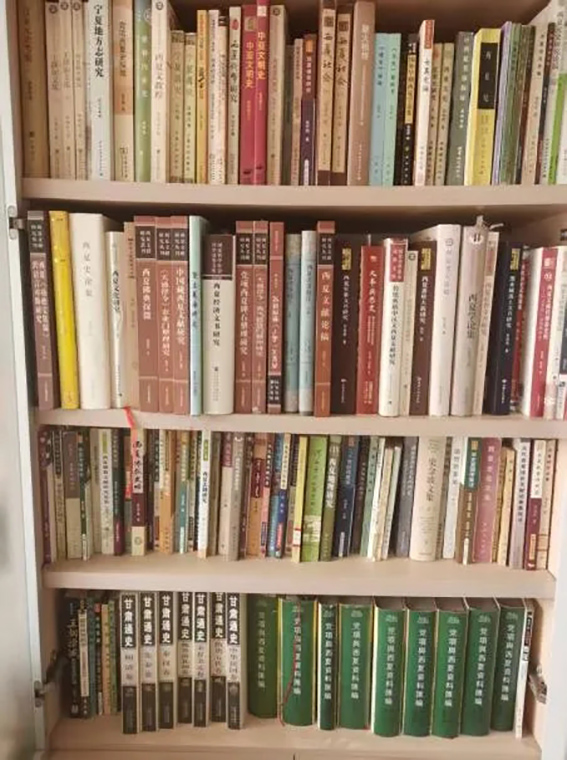

我在后记中提到,这部书是我从事学术研究工作四十多年来写作最为艰难的一部,其中的一个原因就是材料多。二十多年前写作搜集材料确实是做卡片。但自从2004年前后使用电子版四库全书,就不再做卡片,而是在电脑上分门别类做文件夹,即使是阅读纸本文献也是打印出来置于文件夹内。可以说基本告别手抄做卡片的时代了。虽没有用超大容量的电脑硬盘,但电脑硬盘占据的容量是相当大的。我现在收藏自上世纪五十年代以来迄今的西夏史研究(包括一部分西夏语言学方面)的论著是比较齐全的,除了少量购买以外,大多是学界同仁相赠。

如图片所示这约是我收藏今人西夏史论著的四分之一,这些论著的三分之一以上我都是认真读过的,另外三分之二也都很认真翻阅过。这些论著为我完成本书提供了保障。此外,写作提纲拟好后,按照章节进展进度,还需在网上查阅和下载很多资料。虽然这部书稿的撰写大致从2018年开始,到2023年基本完成,但若从积累资料开始算起要提前十年。我的专著大致都要用时10年左右,当然不是一本书都有固定时限,而是二三部书在一个时期内交叉进行。

李华瑞,浙江大学敦和讲席教授,博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授,中国宋史研究会会长。主要从事宋史、西夏史的研究,已出版个人专著专集17部、编著9部、合编著作11部,在《中国社会科学》《历史研究》《中国史研究》等期刊发表学术论文近300篇,在国内外学界产生重要影响。

(1)全面、系统梳理国内外西夏史研究已取得的丰硕成果,对西夏文明的属性和历史地位做出了最新的判断。

(2)视野宏阔,问题意识强,同时不乏对历史细节的深度把握。

(3)深入把握新晋世界文化遗产——西夏陵的首选著作。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073