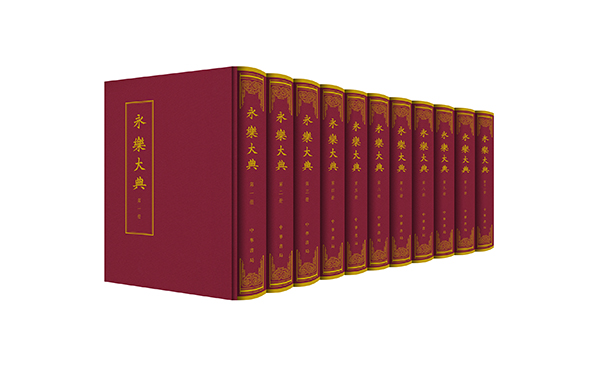

明永乐五年十一月十五日乙丑(1407年12月14日),姚广孝等人进呈《重修文献集成》稿本,永乐皇帝朱棣更赐书名为《永乐大典》,并亲撰序言。随后在全国范围内征集善书人抄写全书,至次年冬,《永乐大典》正本告成,共22877卷,装成11095册,成为中国古代规模最为宏大的类书。

嘉靖四十一年(1562)秋,为防不测之虞,嘉靖皇帝决定重录一部副本,至隆庆元年(1567)年副本抄写完成。此后,有关正本的记载很少,下落更是众说纷纭,成为我国文化史上一桩迷案。

值此《永乐大典》定稿617周年,特刊本文,一同探寻《永乐大典》正本的流传情况。

《永乐大典》(以下简称《大典》)正本整体消失、片纸不存,有关其下落,因明代档案等资料残缺,佐证正本流传线索的证据不足,研究者各执一词,争论已久。早在明清两代,正本的去向就曾引发关注。1949年以后,中华书局调查《大典》副本现存卷目,并征集影印,也曾引发学界对正本下落的讨论。归纳起来,主要有以下六说:(1)随嘉靖帝陪葬明永陵;(2)毁于万历年间大火;(3)毁于明末李自成焚毁宫殿;(4)毁于明末清初南京;(5)毁于清嘉庆二年(1797)乾清宫大火;(6)藏于皇史宬夹墙。学界前有研究已将(4)、(5)、(6)三说排除。

近年来,大量明清文集、方志、谱牒等陆续影印并数字化,以考察正本流传问题牵引,辅以数字人文研究工具与方法,综合文献辨伪、引文追溯及史料辨析,可以厘清《大典》正本流传、利用及下落等史事,以解悬而未决之惑。

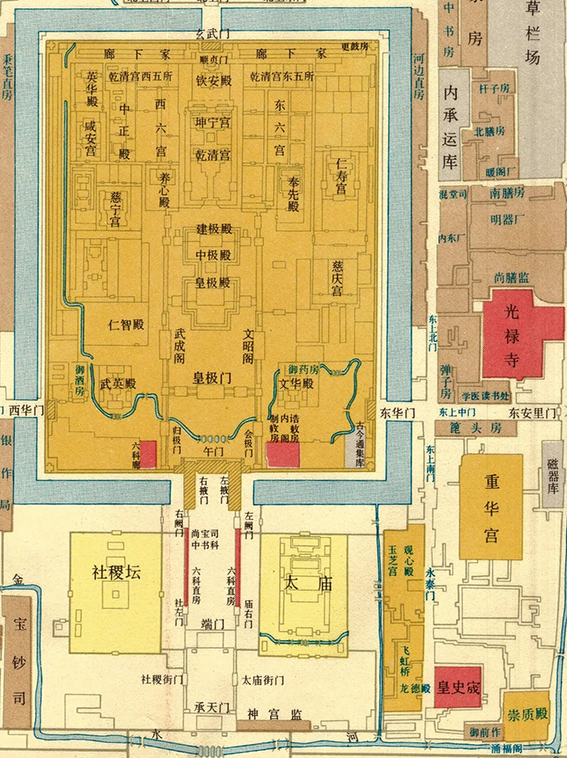

《大典》正本修成于永乐六年(1408)冬,藏于南京,永乐十六年迁都北京后,置于左顺门北廊(即奉天门东庑),此后移储文楼。除正本外,仅有嘉靖年间所抄副本,重录完成于隆庆元年(1567)。嘉靖帝非常重视《大典》,早在嘉靖二十年(1541)就筹划将《大典》录一副本,“并藏于皇史宬”、“两处收藏”,但未及实施。嘉靖三十六年四月十三日,宫中失火,致使奉天、华盖、谨身三殿及文、武二楼全遭焚毁,因文楼在奉天殿东侧不远,嘉靖帝亟命左右登文楼,夜中谕三四传,才将《大典》抢救出来。《大典》重录,于嘉靖四十一年八月开馆。按当时程序,每次由存藏处发出一千本交给文渊阁收掌官,校书官等每日在文渊阁领书,晚上交回。从文楼移出到重录完毕,这段时间《大典》存藏何处,研究者意见不一。就在《大典》开馆重录的同一年,三殿及文、武二楼重建告竣,改文楼为文昭阁。

张岱曾记,“踵而上之,更有《永乐大典》一书。胡仪部青莲先生尊人,曾典禁中书库,携出三十余本,一韵中之一字,犹不尽焉。世宗盖一便殿,以藏此书,堆砌几满”,点出收藏《大典》之所是嘉靖帝新盖的一处“便殿”。“便殿”所指,应即嘉靖四十一年重建的文楼,在奉天殿之东。《大典》重录完成后,正本仍归藏文楼。

胡敬辰之父胡维新从皇宫携出三十余册《大典》一事,张岱在《诗韵确序》《陶庵梦忆·韵山》《艺文志总论》中均有记载,而以《艺文志总论》所记尤详,“且闻管库官吏多私窃携归,简其卷数,遗失必多。余于仪部胡敬辰家所见有二十余本,而四支韵中一字尚不能完”。张岱三处记载于胡敬辰家所见《大典》册数不一,《诗韵确序》《陶庵梦忆·韵山》记作“三十余本”,《艺文志总论》记作“二十余本”,且明确指出这二十余本所涉韵目为四支韵。《大典》依《洪武正韵》排纂,支韵在第二,张岱按平水韵误记作四支韵。据现存清乾隆年间四库馆《〈永乐大典〉点存目录》,二支韵所缺为卷698—719,凡22卷。张升《关于〈永乐大典〉正本下落之谜》一文已有考证,所缺卷698—719实为十本(册)。由此可证,张岱在胡敬辰家所见的三十(或二十)余本(册)应是永乐正本。

胡维新为嘉靖三十八年己未科进士,曾任行人司行人,有过出入禁中之权,但未见其掌管禁中书库。乾隆年间查检《大典》副本时,二支韵仅缺十册。由此推判,嘉靖末年重录前,这部分《大典》正本应在宫中。有学者指出,胡维新于嘉靖四十五年六月即到福建任巡按,又改宁州通判,一直在外地为官,并没有机会在宫中行窃,那部分《大典》应是重录完成后才被窃出,辗转到了胡家。余姚胡氏为科第世家,多人与《大典》重录人员为同榜进士,且族人胡正蒙曾直接参与《大典》录副。胡家之所以藏有《大典》正本,除此前研究者指出胡维新曾为行人司行人、有出入禁中的机会外,恐怕还与胡氏因科举与《大典》重录官员所建立的联系有关。

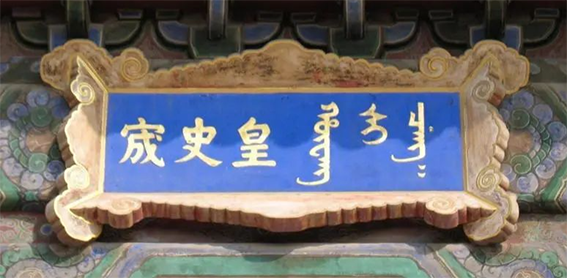

《大典》重录完成后,正本仍归藏文昭阁,并未陪葬明永陵。文昭阁为宫中禁地,极少有人获允观览。副本作为“贮本”入藏皇史宬。明清两代,皇史宬是储藏皇家档案及典籍的禁地,即便朝廷官员,没有皇帝命令也很难入内览书。

皇史宬

《姓源珠玑》成书于宣德年间,在嘉靖《大典》录副前,是笔者目前所知最早引《大典》的书,其卷5引《大典》2条,卷6引《大典》4条。杨信民自序称,“幸尝应征秘阁,与修《大典》,获观群书,及乞骸归老,遂于眠食之余,臆记平昔所有,笔拾荟萃,及期成帙”,其书引《大典》所据是修《大典》时的笔记杂抄,并非事后重观《大典》原书据以抄录。此外《鸿书》卷33引《大典》“夹允,宋人,性敏而贫”,实转引自《姓源珠玑》卷5,而非直接引录自《大典》。

《大典》录副完成后,也有文献引用,如曹学佺《大明一统名胜志》引《大典》两处文字。其一,《松江府志胜》载:“按《永乐大典》载郏亶《水利考》谓‘松江南有大浦十八,中有上海、下海二浦’。今县治之左有大川曰黄浦,亦曰上海,浦县之得名以此。或云宋初诸番市舶直达青龙江镇,后江流渐隘,市舶在今县治处登岸,故称上海。”其二,《松江府志胜》载:“《永乐大典》云:‘江侧有扈渎垒。’”据曹学佺自序,编纂《大明一统名胜志》所据,多是其宦金陵时泛览四库书杂抄之资料。查崇祯《松江府志》卷2有“十五年改华亭县为松江府,仍属嘉兴路”,下有“又郏亶《水议》有上海、下海二浦”,卷5有“《永乐大典》云‘江侧有沪渎垒’”,与《大明一统名胜志》两处引文颇相似。上文所记两条《大典》文字源流不清,曹氏泛览金陵藏书,应无机会获见《大典》原稿本,此二条材料似为辗转所引。

《古今图书集成》引《大典》凡二处:其一,《职方典》卷690“沪渎江”条云:“江侧有沪渎垒。”其二,《职方典》卷692“上海县治”条云:“《永乐大典》:县署旧在今儒学之东。系松江总场。”有研究者据此认为,康熙年间编纂《古今图书集成》时引用过《大典》。实际上,两处文字皆来源于《大明一统名胜志》,也不是直接引自《大典》。

研究者曾据《明世宗实录》《明穆宗实录》,指出嘉靖帝自驾崩至下葬时隔长达3个月零3天,可视为特殊现象,并以此联系《大典》重录完成的时间,将《大典》正本的整体消失与嘉靖帝入葬明永陵联系起来。但明代十三位皇帝中,从去世到下葬的时间间隔,仅万历帝(2个月零12天)、崇祯帝(15天)短于嘉靖帝。且据相关文献,明永陵寿宫营建在嘉靖二十六年前已结束。《大典》录副在嘉靖三十六年四月十三日起意,嘉靖四十一年八月开馆重录,隆庆元年录副完毕。明永陵自最初选址、营建,直至竣工,与《大典》重录并无交集。

明永陵

《大典》副本重录完成之际,主持《大典》重录工作的徐阶以“进《大典》表”为题考选中书舍人,翰林院教习在馆课庶吉士时,也曾以“进《大典》表”为题。由此按图索骥,找到四篇《大典》副本进书表,作者分别为:唐文灿、沈鲤、林偕春、陈经邦。

《大典》重录人员多出身于内阁、翰林院,且庶吉士要代拟进书表,对《大典》重录前后,尤其是正本的情况,应相对熟悉。尽管《大典》副本最终似未取用四《表》,但因“考选中书舍人、翰林院馆课对他们自身仕途而言十分重要,是经深思之作”,且阁臣、翰林院教习、庶吉士关系较为密切,他们在《大典》即将录副完成时,共同完成了命题、草拟进书表。故此,四《表》为讨论《大典》正副本相关问题提供了史料支撑。尤其是唐《表》,因其专为考选中书舍人所作,拟写相对仔细,文献价值更大。

唐《表》称颂嘉靖帝稽古右文的功业,“尝建宬而藏史册,并录经书;乃置笥以贮典坟,旁收传记。犹虑分储之未广,方期嗣续之有加”,也点出其“分储”文献的具体筹划,“先必献诸枫陛,以备重瞳乙夜之观;且将纳在芸台,以充副本别编之积”,“后先卷帙,映奎壁而标垂;左右图书,环宸居而拱向”。

林《表》有“第牙签数万卷,珍藏或溢于文昭;而上下二百年,掌故仅闻于册府。自非重录,讵免遗亡”,其中值得注意的是,文楼遭嘉靖三十六年大火,至嘉靖四十一年方重建成。通绾此句,“珍藏或溢于文昭”所用应即“今典”,指称正本藏于文昭阁。

四《表》所述,用典故指代《大典》永乐正本与嘉靖副本,也在呼应嘉靖帝当时起意录副时“分储”及“两处收藏”的设想。这是《大典》正本没有随嘉靖帝陪葬明永陵的有力旁证。

明万历年间,南京国子监祭酒陆可教上疏请刻《大典》,提及正副本均未曾刊刻印行。冯梦祯在《与周叔宗》一函中提及《大典》:“类书事须得博采群书,秘阁中有《永乐大典》,卷帙最巨,此可采也。”此函作于万历二十六年(1598)且在三月初离任前。考量万历二十五年六月,宫中发生大火,导致皇极、中极、建极三殿焚毁。次年年初,冯梦祯即作《与周叔宗》,未言及《大典》因前一年宫中大火遭焚,并提及“秘阁中有《永乐大典》,卷帙最巨”。据此,《大典》正本“毁于明末万历年间大火”说不可信。

《明代北京城复原图》

崇祯十五年十二月,陈子龙为陈敬宗文集作序,称陈敬宗“所修书如《永乐大典》,藏秘府文楼不可见,而《五经》《性理》诸书,足以继圣绪、翼经传,岂不灿然庠序哉”。陈子龙褒奖陈敬宗,举其所修之书,当然是指《大典》正本。万历末至崇祯年间,《大典》正本仍藏于文昭阁,随葬永陵及毁于万历年间大火二说,均不能成立。

焦点转至明末。崇祯十七年,李自成攻陷京师,崇祯帝自缢于煤山。四月二十九日,李自成在武英殿即位称帝,随即被多尔衮、吴三桂联合攻打,遂起意将明宫焚毁。据《国榷》记载,“先运薪木积于内殿,纵火发炮,击毁诸宫殿。通夕火光烛天。须臾,九门雉楼皆火发,城外草场并燃,与宫中火光相映。太庙、武英殿门仅存”。钱谦益所称“岁积代累,二百有余载,一旦突如焚如,消沉于闯贼之一炬。然内阁之书尽矣”,应为实写。经此大火,明大内及十二宫或焚毁殆尽。

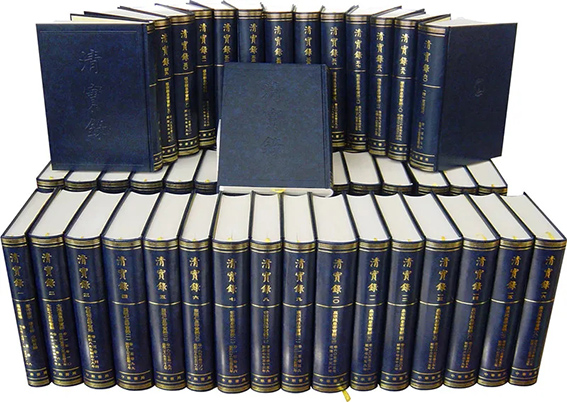

此外,据《清实录》及《永宪录》所记顺治初年各处重建的情况,乾清宫于顺治二年五月建成,太和殿、中和殿于顺治三年十月建成,随后皇城北门建成,赐名地安门,也可逆推当初文昭阁及周边如文渊阁各处,应无一幸免,全遭焚毁。退一步说,即便《大典》不藏于文昭阁,存于周边其他建筑,恐怕也难逃李自成蓄意为之的薪木、炮火之焚。

《清实录》

清顺治十二年(1655),礼部仪制郎张能鳞奉命进入皇史宬查检前代玉牒、训诰,发现《大典》副本,他描述当时所见称,“独古今一大部类书,世所不恒见者,分贮金匮,匮以数十计,匮中以黄袱什袭者数百计,目录卷帙以千万计”。

清入关后,在明宫的废墟上重建宫殿,稽古右文也逐渐提上议程。顺治十年三月稍后,内翰林弘文院侍读学士陈爌向顺治帝上《请购遗书疏》。顺治十二年,张能鳞奉命入皇史宬检书,发现《大典》副本,副本未毁的消息才渐为人知。

综上所论,《大典》正本在明代的流传线索,大致如下:南京文渊阁东阁之下阁(明永乐六年)→北京左顺门北廊(永乐十九年)→文楼→从文楼移出(因嘉靖三十六年大火)→暂存某处→移入重建的文昭阁(嘉靖四十一年或稍后)→文渊阁(《大典》重录期间,在文渊阁收发《大典》)→文昭阁(崇祯年间)→毁于李自成焚烧宫殿(崇祯十七年四月)。

8900.00元

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073