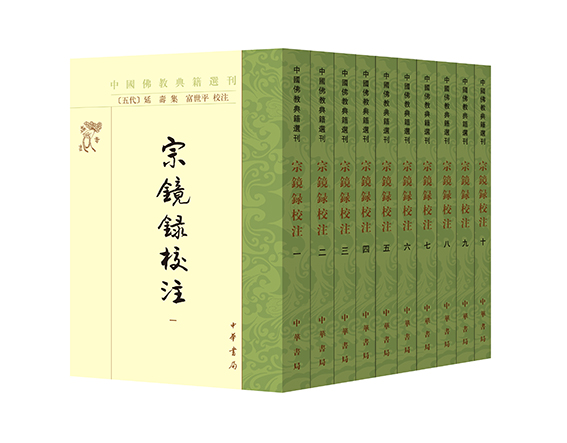

《宗镜录校注》,嘉兴大学富世平校注。本书是富老师继《北山录校注》《释氏要览校注》《大宋僧史略校注》《开元释教录》《翻译名义集校注》《高僧传》之后,在中华书局出版的第七种佛教文献。从萌发整理《宗镜录》的念头,到正式着手,再到完成初稿、定稿、出版,经历了十六七年的漫长过程,其中的甘苦冷暖,非亲历者不能知、不能道,为此,我们特意邀请富老师撰写此文,分享给各位读者。

《宗镜录校注》终于面世了,看着眼前一大摞的成品,内心的激动难以言喻。十多年前,我可从没有想过有朝一日能出版这样一部十册的大书,更没有想过是对内容极有影响、语言非常优美,但通读一遍都很费时间与精力的《宗镜录》做校注。对我来说,校注《宗镜录》这样艰深、庞大的著作无异于一场冒险,但校注的过程却是一段难得的旅程,既艰辛漫长,又满是收获,充满愉悦。

佛教典籍的阅读,对很多人来说属于畏途,我自然也不例外。尤其是《宗镜录》“以一心为宗”,融摄天台、华严和唯识诸宗,难度很大,校注则是难上加难。阅读可以泛读、可以精读,可以通读、也可以跳读,校注则必须从头到尾逐字逐句地细读,必须根据体例做出适当的注解,没有退路,无法藏拙,这就迫使我只能反反复复地比勘和揣摩。当然,实在不懂的地方,也不能强不知以为知,而是应该明确说明“不详”,但“不详”太多显然就失去了校注的意义。而要减少校注《宗镜录》时的“不详”,难度可想而知。

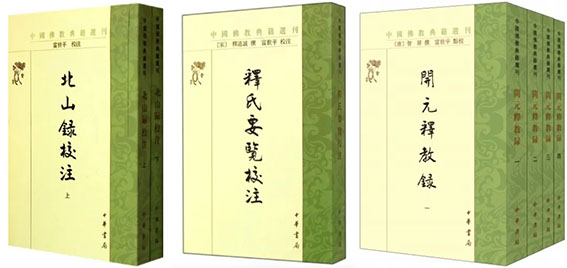

面对这样的挑战,校注工作经历了漫长的过程。整理此书的念头其实出现地较早,还在2009年底的时候,那时我刚完成《北山录校注》的初稿,《宗镜录》就进入了我的视野,但当时的情况并不允许我从事这么大部头的文献整理。《宗镜录》有百卷之巨,一旦开始,就需要在相当长的一段时间内心无旁骛,这就意味着好几年内我会“颗粒无收”,这在当下每年都要量化考核的环境里并不现实。当然,还有更重要的原因,就是《宗镜录》的深度整理需要大量的学术储备,而当时我并不具备——虽然现在我的知识储备也很有限,但毕竟这些年整理了好几部佛典,自认为较十五六年前还是有不小长进。因此,当时虽然有念头,但没敢贸然进行,而是先整理了难度、规模都要小不少的《释氏要览》《大宋僧史略》《翻译名义集》《开元释教录》等等。这些文献的整理,为《宗镜录》的校注做了较充分的准备,特别是有的成果还申请到了项目,这为我完成基本的考核任务奠定了基础,从而有了较为宽裕的时间从事较大规模文献的整理。

众所周知,古籍整理需要相当的知识积累,但更需要亲身实践。只有亲身经历,才能不断积累经验,不断接近理想的目标。我最初开始整理校注的是《北山录》,现在想来这是属于真正的“摸着石头过河”,还不是很自觉的状态。不仅不知道河对岸是怎样的风景,甚至连河的对岸在哪里都不是很清楚,更遑论河水的深浅、缓急。现在回头去看,书中留下了不少缺憾。其实,除了已经出版的著作,这些年还留下了一些半成品乃至一些基本成型但尚未收尾的毛坯,如《诸经要集》《成唯识论述记》等,算是摸着石头过河时被大水冲坏、冲走,或者还在河中扑腾的。但无论如何,这些整理的实践都使我在佛教知识方面有了更多储备,对古籍整理工作有了更深入的思考,我心中理想的古籍整理作品有了更为具体鲜活的形象,也对怎样才能做出更能接近理想的古籍整理有了更清晰的认识。

2015年10月,在校注《翻译名义集》之余,我开始调查收集《宗镜录》的版本以及已有的整理、研究成果。2016年5月,校注工作正式开始。到年底,经过七个多月的努力,第一遍工作基本完成。这段时间里,我在本职教学工作之外,还兼着学校学报的编辑工作,但仍然每天至少花费六个小时在从事《宗镜录》的校注,工作强度很大。之后就是不断修改。2017年,我以“《宗镜录》校注”为题,申报了全国高校古籍整理委员会项目,并顺利立项。这是我校注工作的助推器,也是艰苦征程中的及时雨。这本书规模太大,每次修改一遍,都要耗费数月的时间。2017年至2019年期间,每年至少修改两遍。2019年12月下旬,又打印出纸质稿,再修改、补充。2020年5月底,又完成一遍系统的修改。这样算来,不计零星的修修补补,从头到尾完整的修改至少有8遍。2020年6月2日,我把《宗镜录校注》的书稿正式发给了中华书局的编辑老师,对我来说,这一天永远不会忘记。当然,交稿并不意味着工作的结束,细节的、少量的修改一直都在进行,随时反馈给出版社的老师。2024年初,我在看二校稿的时候还做了部分修改。10月底,书稿进入质检环节,我还在推敲部分标点。一言以蔽之,整理校注《宗镜录》,就是我此刻为止最为费时费力的一段旅程。

虽然整理本书的路途艰辛而漫长,但在此过程中,我多方面地提升了自己的能力,也时时得到美的享受,又诚为一段愉悦而有收获的旅程。

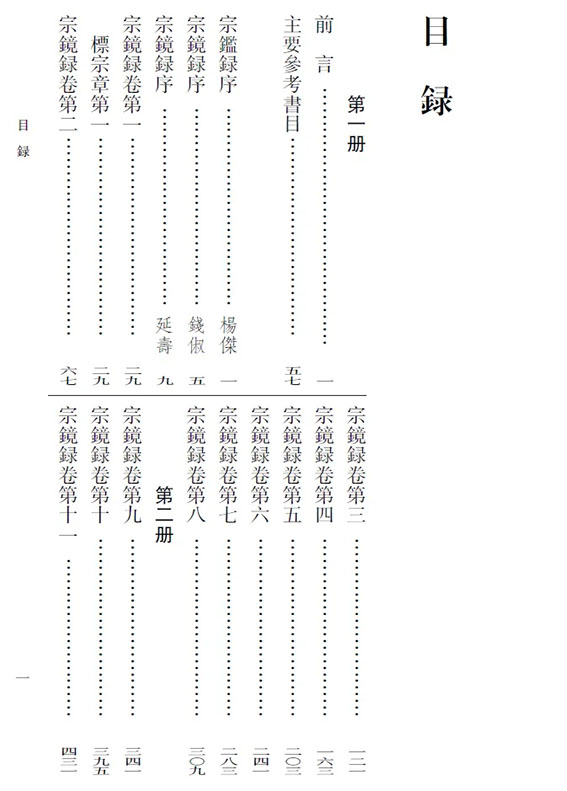

《宗镜录》的校注主要做了三方面的工作:

一是标点。这项工作虽然早在《大正藏》中就已开始,但我们都知道《大正藏》的标点还是比较粗糙的。近年来,国内也先后出版了两种《宗镜录》的全文标点本,较之于《大正藏》有很大的进步,但真正有难度的地方,句读问题还是不少。还有一些选本,也加了标点,但所选篇目都很有限,有难度的内容几乎未予纳入。古籍的标点,对于有一定专业背景的人而言,可能百分之七八十的内容都是不难的,剩下的二三十或更少的部分才是有挑战的,有的地方可以说难度极大,但正是这一部分内容,才能体现标点的价值。之前出版的几种《宗镜录》,在最后这一部分上都存在不少问题。当然,话又说回来,但凡通读过《宗镜录》,就不会苛责整理中存在的问题。这样难度的书,存在问题是很正常的情况。我的这次整理标点,肯定还会有不少错误,但相对而言应该减少了很多。这么说,并不是要抹杀前人的贡献,也不是要夸大自己的成绩---正是有了前人的成果,我才有可能在他们的基础上有所推进。否则,书中不少地方会让我如读天书。

二是校勘。《宗镜录》的版本校,同样从《大正藏》就开始了,个别已出的全文标点本甚至有不同版本的校勘,但它们都仅仅是罗列异文,并没有判定是非。本次校勘,在版本校外,还充分利用本校、他校、理校等手段,尽力解决《宗镜录》传抄刊刻过程中的文字讹误。这在具体的行文中多有例证,限于篇幅,不再枚举。

三是注释。这是本书整理的重中之重。首先是注明引文出处,这在电子检索的时代,难度并不大。但就《宗镜录》而言,因为引文极多,且有不少地方没有任何说明,这一看似轻松的工作并不容易。我在注释中,对文本做了细致梳理,把看似不是引文而实际出自他书的内容,尽力标注了出处,明确了引文的起讫。指明引文出处,已出的个别全文标点本也做过这种工作,但至少存在两个方面的问题:第一是引文终点的判定有误,或把不是该书中的文字标为该书,或把出自该书中的引文排除在引文之外,甚至出现把一段引文从中断开分段的情况。这主要是仅根据文意来判断,没有从头到尾核对引文所致。第二是标注的出处不是真正的出处,如《宗镜录》中多次引用传奥《石壁抄》(即《大乘起信论随疏记》),前人注明出处时,皆云见《起信论疏笔削记》。但仔细一想,这种说法是明显有问题的。《起信论疏笔削记》是宋代子璿的著作,而永明延寿辞世的时候,子璿仅有10岁,延寿编撰《宗镜录》怎么可能引用这部著作呢?但检索时,确实显示《宗镜录》所引的那些内容是出自于《笔削记》。这是怎么回事呢?其实,子璿《笔削记》是删削传奥《随疏记》而成。子璿在《笔削记》的开头就明确地说:“此文之作,本乎石壁。石壁慈甚,蔓于章句。凡伸一义,皆先问发,次举疏答,后方委释。虽不忘本母之体,而有太过,大不及焉。讲者用之,未至稳畅。今就其文,取要当者笔而存之,其繁缓者削以去之,仍加添改,取其得中,俾后学者不虚劳神,智照无昧也。故曰:笔则笔,削则削,因以‘笔削’命题云尔。”这清楚地说明了《笔削记》的来源。我们也就清楚了:《随疏记》虽然现在已经失传,但延寿编撰《宗镜录》的时候显然还在。《宗镜录》中所引那些我们在《笔削记》中所见到的内容,实际出自于传奥《随疏记》。其他类似的例子还有,此处不再展开。

其次,是对较难理解的内容、词语尤其是佛教词语做较为详尽的梳理、解释。词语的解释,有工具书可以利用,又有大数据可以检索,这和传统的注书相比有了很大不同,但怎么选择最为贴合的义项、如何在成百上千的语料中做出恰当的取舍,仍然需要一定的辨析。尤其是有时电子检索并不能完全解决问题,这也就需要我们具有一定的储备,二者结合,才有可能较好地解决问题。如《宗镜录》卷二三有一句:“如上医治患,见草童舞而众疾咸消。”此说显然有出处,但直接检索时,不管用哪个关键词都找不到相关的文献。但如果我们知道医王耆域合各种药草为童子形以治病事,问题就迎刃而解。《大宝积经》卷八中有云:“耆域医王合集诸药,以取药草作童子形,端正姝好,世之希有。(中略)或有大豪、国王、太子、大臣、百官、贵姓、长者,来到耆域医王所,视药童子,与共歌戏,相其颜色,病皆得除。”这就是所谓“上医治患,见草童舞而众疾咸消”。禅宗文献中,有“草童能歌舞”之说,但其用意和后代的解释都已属于对原意的误读。

在《宗镜录》标点、校勘和注释的过程中,我经常深陷绞尽脑汁也不得其解的苦闷悒郁,但也充满因解决了颇费周章的问题而带来的无比喜悦。或是断开了难解的句子,或是校勘出了能理清文意的字词,或是找到了隐蔽的文献出处,都能带来巨大的成就感。那种“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的意趣,真是无以言表!

另外,《宗镜录》“广搜玄奥,不厌文繁,和会千圣之微言,洞达百家之秘说”(《宗镜录》卷三四),“不异孔子之集大成也”(蕅益智旭《较定宗镜录跋》)。其实,《宗镜录》不但在佛学思想上具有集大成的性质,而且语言典雅精致,即使卷帙浩繁,但沉浸其中,无疑是美的享受。雍正皇帝谓其“为震旦宗师著述中第一妙典”,虽出于偏爱,但也反映了其价值所在。校注时,虽然每次开头都需要鼓起巨大的勇气,但一旦进入其中,常常会令人击节赞叹,不知不觉中沉醉于其诗性的语言,流连忘返。这是貌似枯燥的古籍整理工作中,非常难得的享受。诚如钱谦益所言:“隋唐以来,天台、清凉、永明之文,如日丽天,如水行地,大矣哉!义理之津涉,文字之渊海也!”(《憨山大师梦游全集序》)

我从事佛教文献的整理,已有近二十年的时间,已经出版的也有好几部,但校注《宗镜录》的收获是最大的。在整理本书之前,面对艰深的佛典,我深感茫然,时有不知所措。但在此之后,尽管对艰深的佛教义理还是一知半解,但阅读中所感受到的那种艰难明显降低了不少。这既得益于多年来的积累,更得益于啃下了《宗镜录》这个硬骨头。

回过头来,整理越多,越会明白这样一个道理:古籍整理是一项遗憾的事业,是没有止境的工作。无论自己付出怎样的心血,不足和问题总会如影随形。《宗镜录校注》中这样那样的问题,一到读者手中就会被指出,而随着相关问题研究的深入、文献的普及以及整理条件的改善等,我充分相信还会出现更好的整理本。这是古籍整理的常态,也是学术研究的常态!但在整理校注的过程中,自己付出过辛勤的努力,也得到了巨大的收获,体验到充盈身心的愉悦,这就是一段非常难得的旅程。而这一刻,想着自己的人生曾有这样一段既为己又为人的难得旅程,更觉幸运。

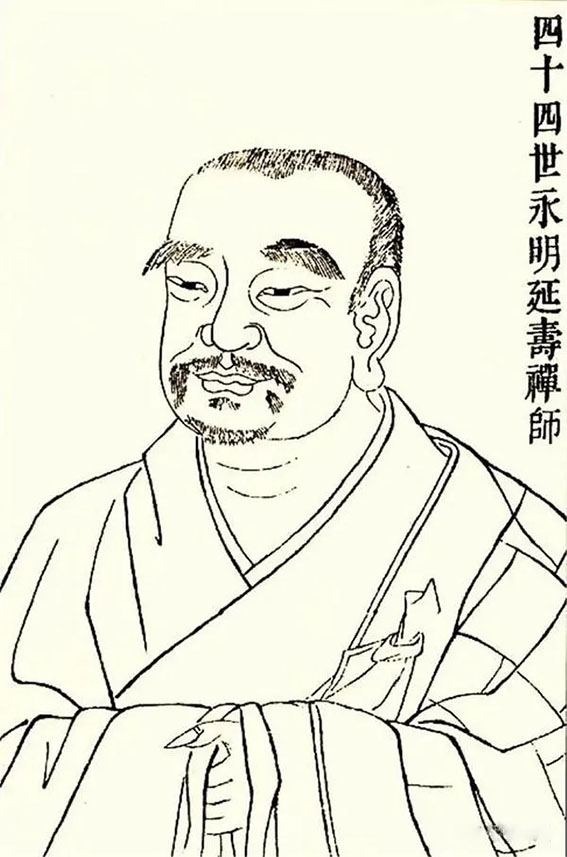

《宗镜录》,一百卷,五代宋初高僧永明延寿编集,通过借鉴、吸收、融汇天台、华严、唯识等佛教各家各派的理论,阐释了以“一心”为宗的思想,认为各家各派尽管名称各异,但都属于方便权施,都是“一心所作”,都属于“一心法门”。“一心”,即如来藏,即一乘法,即诸法实相,是一切修行成佛法门的总名,也是一切经教阐释的核心。本书呈现的以“一心”为宗的心性思想和禅教一致的融合观念,成为中国佛教禅教关系演变史上的一股强劲思潮,影响了宋代之后中国佛教的格局与走向。

本次整理,以《高丽藏》本为底本,通校以《嘉兴藏》本,参校以《永乐北藏》本、《清藏》本、《大正藏》本、《金藏》本,在此基础上对佛教专有名词、人物典故等做简要注释,并梳理全书所引文献的来源。

延寿(904-975),浙江余杭人,俗姓王,五代宋初著名僧人,后世尊为净土宗六祖、法眼宗三祖。延寿宣扬禅教一致,主张以心为宗,禅净双修,是中国佛学的集大成者。著有《宗镜录》、《万善同归集》等。

富世平, 1973年生,甘肃天水人,文学博士,嘉兴大学教授。在《文学遗产》、《文献》、《敦煌学》、《敦煌研究》等刊物发表学术论文数十篇,出版古籍整理作品《北山录校注》、《释氏要览校注》、《大宋僧史略校注》、《开元释教录》、《翻译名义集校注》、《高僧传》等。

1.《宗镜录》为佛学名著,是宋代以下尤其是明清以来高僧大德乃至文人雅士参禅悟道的必读书,影响巨大。

2.《宗镜录》规模宏大、内容丰富,保留了大量已经散佚的珍贵文献。

2. 雍正皇帝称赞延寿为“震旦第一导师”,《宗镜录》为“震旦宗师著述中第一妙典”。

3. 整理者富世平教授长期来专门从事佛教文献的整理,成绩斐然,经验丰富,确保了本书的高质量,这也是《宗镜录》的首个校注本。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073