当前位置 > 媒体报道详细页

【新书推介】张勇耀:日本学者看中国文化传统中的元好问

评论内容:

张勇耀,文学博士,安徽师范大学中国诗学研究中心研究员。中国辽金文学学会常务理事,中国元好问学会理事。出版有《孔天胤评传》等专著五种,在《文学评论》《民族文学研究》《社会科学战线》等发表论文30余篇。主持国家社科基金重点项目“民族融合与文化重建视阈下的金元之际文学演进研究”。

但阅读这部由日本汉学家撰写的聚焦于金亡前后元好问及其周边(空间)、时代(时间)的如行云流水般的著作,我们更多看到的是作者高桥文治先生对元好问自我意识、思想逻辑、文学渊源的探寻。我们明显可以感觉到,作者是将元好问放在中国文化传统的流脉中,为元好问的行为准则、文学创作寻求更为合理的阐释。可以说,“中国文化传统”是贯穿这部著作的主线,也是贯穿元好问阐释的主线。具体体现在以下三个方面。

对于金亡后元好问所作的诸多墓碑文,作者也发现了其中包涵的元好问根植于中国文化传统中的思想观念。作者提出,在元好问生活的金元交替时期,面对传统“王权观念”在华北面临消失的危机,元好问在亡国后撰写的众多墓碑,本应写出这些“人生”崭新的一面,实际上却对“新的人生闭目不见,把自己禁锢在传统价值观范畴内的知识分子们的内心纠葛”(376页)。作者对此颇有妙论:

他站在了一个新世界的入口,但却一次也没有试图去窥探一下那个崭新世界的风景。他看似是在记录金朝的历史,但其实,他是在金朝的历史中搜救着他心中的中华王朝应有的理想形态,或者说,他是在奉职金朝的众多官僚中寻找着理想中的士大夫形象。他不断地向着未来发送着属于他的这个时代的信息,其目的不是要改变未来,而是为了忠实地向后世传递所谓的“中华”的传统。(393页)

应该说,作者对元好问书写的意义做了极为精妙的解读和论定,让我们看到了一个更为立体的元好问,不仅仅是在书写他自己所处的时代,更是站在中国历史文化和思想传统的流脉中,贯通了历史、现代和未来。

利用这把钥匙,作者解读出了元好问《镇州与文举百一吟》《宛丘叹》《岐阳三首》等经典诗词中不太为以往注家所关注的内容。如《镇州与文举百一吟》中的“苍龙双阙记神州”一句,“神州”与“中国”“中原”同义,元好问强调“神州”意在暗示这片土地已不再属于“中国”;“日月尽随天北转”一句,天是世界的中心,同样寄托了“中原”“中国”的意思;“眼中二老风流在”一句,“风流”意同“文学”“教化”,指的是高超的文化感召力;而这首诗的写作范本是柳宗元《衡阳与梦得分路赠别》,只是柳诗中“翁仲遗墟”象征长眠地下的亡者的生前名声,元好问诗中则是对文明本身的一种毁誉(11—12)。又“宛丘”这一地名最初在中国文学史上的出现,要追溯到《诗经》的《国风》,有三章题为《宛丘》的“陈风”诗歌,《毛传》解释说:“子,大夫也。汤,荡也。四方高,中央下,曰宛丘。”作者将其理解为:“治理陈地的责任者——士大夫们——没有朝夕恪勤,助君治国,而是沉迷于游荡高丘,荒废政事,子民们已经没有了希望。”基于这一理解,作者认为,元好问这首诗应该是汲取了《毛诗》的这屋深意而将自己的作品命名为“宛丘叹”,意在揭露因为治理南阳(隶属于陈地)的官僚的昏聩给这里的人民带来的无尽绝望(61—62页)。《岐阳三首》元好问所用的“三秦”“岐阳”只一些古地名,实际所指是金朝凤翔失陷这一重大事件。作者抛出一个问题:元好问为什么用这些古地名来虚化焦点,通过典故的多用来有意模糊事态轮廓呢?继而找到了这首诗的“前文本”——杜甫《喜达行在所三首》。作者认为,元好问是同杜甫一样,将凤翔作为“岐阳”,强调了这一地区在历史和传统上属于要害之地的意义。元好问描写的着眼点既不是这场战争的悲惨,亦非关于这一事件瞬息万变的战局中的某些具体细节,而是要向人们暗示这场战役掺杂着历史王朝“天命所归”的重大性。这一描写视角,显露了元好问“欲将自身的诗作置于中国文学正统之地的意图”(113页)。以“文学传统”来切入,无疑为元好问诗歌的解读提供了全新的视角。

作者进一步认为,元好问并不仅仅是“文学传统”的继承者,同时还是革新者。作者所举的典型例证是元好问的词作《薄命妾辞三首》。作者认为,元好问将“闺怨诗”变形为“丧乱诗”的做法或许不是什么值得大书特书的地方,但是元好问将传统的“闺怨”抽象化以后,巧妙地融入了司空见惯的悲哀、绝望,将其转化为“诗史”的手法是前所未有的;从这个意义上来说,元好问的“词”在中国文学史上具有划时代的意义,可以说堪称绝唱(141页)。也就是说,元好问既善于巧妙利用“文学传统”,又能够提升转化,为我所用,从而抒发自我情感,创造出新的文学样态。这一点也体现在碑记文的写作中。作者指出,元好问写作《明阳观记》《寿阳县学记》等碑文前,一定读过陆龟蒙的《野庙碑》,“《野庙碑》的立论方法中有几点依稀可见元好问立论的原型”,但元好问并没有完全遵循陆龟蒙的观点,最直接的表现便是“二者投向百姓的目光却有着根本的差别”(270页)。这就是元好问遵循传统而能跳出传统的一面。

以“文学传统”的视角对元好问的文学创作及其诗歌选本进行重新观照,无疑可以为解决以往元好问研究中的一些薄弱环节提供新的思路。

“义”是中国士人传统中一个重要的价值指标,作者也在试图探讨在元好问及其同时代人的人生选择中,“义”所承担的道德评判功能。作者认为,元好问在金亡后有着清醒的自我认知,在《聂元吉墓志铭》中自评“屈己徇物”,意味着宣示自己无法做到“舍生取义”。“屈己徇物”是元好问遵循“义”的具体形式,是元好问对自己处世信条的宣示(99页)。应该说这四个字的发现,对于元好问金亡后的人生选择有着提纲挈领的作用。在讨论崔立碑事件中,作者同样以“义”立意,认为当事者们都是立足于自身的“义”来展开自己的理论。元好问和刘祁以“义”为盾来谋取“独善”,是因为他们目光所投向的并不是自己的这个时代而是未来的历史学家;而王若虚、刘祁、元好问之所以拒绝“崔立功德碑”的执笔,并不是出于什么“忠”“孝”这些“大义”,他们只是单纯地担心被后世的历史学家们给自己的打上“遗臭万年”的烙印罢了(96页)。应该说这是非常正确且具有一定高度的结论。

对于元好问在金亡后的写作姿态,作者同样将“士人传统”作为评判标准。作者认为,对于传统的士大夫来说,“中华传统”一言以蔽之,讲究的是“君子的立身处世方式”。元好问最终如“君子”一般,既没有诽谤中伤,亦不做阿谀追随,自觉地将忠实记述自己所目睹的一切当作了自己的终身使命。在这一点上,作者将刘祁作了一个很好的参照。刘祁的《辩亡》对金朝女真帝王及其权臣的冷嘲热讽,作者称之为“吐槽”“毒舌”,是通过对女真贵族丑化达到泄愤的目的,他的写作“足以让读者深切地体会到‘华夷思想’在他内心的根植深度”(384页)。元好问在写作中处处体现出情感和笔法上的公正和节制,最具代表性的例证便是在《归潜志》中被刘祁讥讽批判的“卢鼓椎”纥石烈牙吾塔。作者认为,元好问应该是读过《归潜志》内容,却并没有完全赞同刘祁的观点,在《张汝翼神道碑》中对纥石烈牙吾塔的评价相对比较公平。二者的区别在于:刘祁《归潜志》对女真贵族的嘲笑,是因为刘祁本身忠实地遵守着汉人官僚传统上坚守的“中国的行为规范”,并试图从这一观点出发去约束人们的行动,他遵循的是“传统的儒教伦理”;而元好问似乎没有单纯信奉“礼教”“华夷思想”,而遵循的更多是“君子”式的“士人传统”,“仅从他的文字来看的话,他的确是一个有节制的,在文字表达上不去刻意揭短恶评的人”(376页)。实际上,清人李慈铭就曾质疑刘祁对于国亡“无哀痛之言”,对宣宗南渡这样的大咎不去批判,却对“天性仁明,勤于为政,死守社稷,卒以身殉”的金哀宗过多苛责,不但“摭拾浮谈,亦为非要”,而且“文笔颇拙”(《越缦堂日记说诗全编》上册,凤凰出版社2010年版,第416—417页)。这恰好与《时代》的这一观点相互佐证。

总之,《时代》一书能够将元好问置于中国文化传统中,从思想传统、文学传统、士人传统等多个层面,对元好问的人生选择和文学作品进行了颇有新意的解读,解决了一些长期困扰学界的疑难杂症,也为元好问文学作品的解读提供了新的视角。当然,有些解读是否恰当,还有待于学界的进一步讨论。如作者认为耶律楚材诗《和元大举韵》中的“元大举”就是“元好问”的笔误(191页),实际上胡传志先生曾提出耶律楚材戏称元好问为“大举”,可能是因为元好问一次性地举荐了五十四位金朝才士(见胡传志《元好问传论》第一章“称谓种种”);又如将元好问《三奠子》中“两缠绵”的“两”解作元好问的妻子和女儿(288页),或也未必恰切。但这些都不能掩盖这部著作的巨大光芒。对于元好问研究来说,这是一部难能可贵的力作,其价值必将得到更多学者的认可和推崇,在时间的打磨中越发熠熠生辉。

作者简介

日本学者看中国文化传统中的元好问 (全文版)

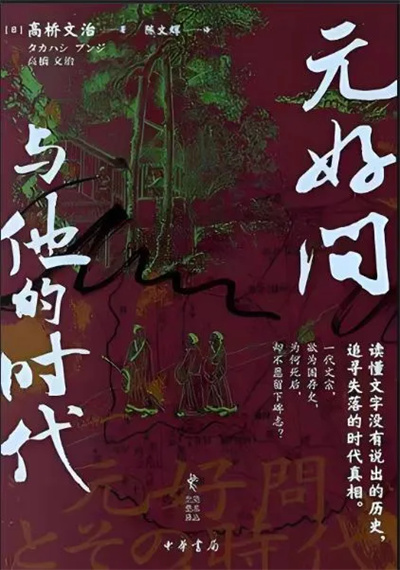

——读高桥文治《元好问与他的时代》

高桥文治《元好问与他的时代》(陈文辉译,中华书局2024年版,以下简称《时代》)是继胡传志《元好问传论》(中华书局2021年版,以下简称《传论》)之后又一部元好问研究力作。该著与《传论》的共同点是都以时间为序,对元好问生平中一些重要节点的相关事件、心路历程和隐微细节加以考辨,解决了诸多长期困扰学界的“阐释困境”。如《传论》抽丝剥茧般解决了元好问两个父亲、两个兄长、八九个子女以及师友、姻亲的具体情况,为学界有关元好问生平的研究扫清了障碍。《时代》同样通过考辨,纠正了一些长期的误读。如关于元好问的“外家”,李光廷《广元遗山年谱》解读为忻州,《时代》则通过对元好问《外家南寺》《外家别业上梁文》的细读,考证这个“外家”为太原,因为元好问的养母是太原人。这实际上为元好问经常自书“太原元好问”提供了另一重阐释——并不仅仅因为忻州隶属于太原府,更是因为元好问幼时曾在“外家”太原读书,太原于他同样是桑梓之地。《时代》试图解决的“问题”还有很多,如《中州集》张德辉跋和元好问《自题中州集后五首》的写作先后,《中州集》的信息来源,《壬辰杂编》佚失的原因等等,都颇有新见。但阅读这部由日本汉学家撰写的聚焦于金亡前后元好问及其周边(空间)、时代(时间)的如行云流水般的著作,我们更多看到的是作者高桥文治先生对元好问自我意识、思想逻辑、文学渊源的探寻。我们明显可以感觉到,作者是将元好问放在中国文化传统的流脉中,为元好问的行为准则、文学创作寻求更为合理的阐释。可以说,“中国文化传统”是贯穿这部著作的主线,也是贯穿元好问阐释的主线。具体体现在以下三个方面。

一、中国思想传统

作者有着深厚的历史学素养,自言曾对元代历史有过长期研究,因而虽然是在论述元好问这一“人物个案”,却能将其放在中国历史和思想史的流变中加以观照。作者试图说明在金元交替时期,“年号”的消失对于一代知识群体的影响。因而作者似乎“跑题”式地花较大篇幅,考证修端的“正统论”,考证金亡后华北地区的税收制度和“丙申年分拨”对士人民众带来的影响,考证金亡前后孔元措的行迹与沉浮中的诸多细节,考证“戊戌选试”中“儒人”“儒士”的命运走向等等。正是因为有了这些背景的考证,作者对元好问诗文的解读有了新的发现,比如元好问和修端一样“对南宋心怀忧惧和敌意”(35页);又如基于“丙申年分拨”“户籍调查”“戊戌选试”等事件,元好问集中没有一首赠给耶律楚材的诗作“虽然找不到明确的原因,但这决不是单纯的偶然”(194页);又如元好问眼中的战后复兴,指向的是“人伦”“风俗”的地域复兴(266页)等等。

但这些背景的考证也使作者发现了诸多“悖论”。比如作者发现,元好问基本没有在诗歌中使用“女真”“蒙古”等现实内容的指向,即使是最为着力的丧乱诗,也从来不对事件、事态进行直截了当的叙述,而是通过运用“典故”“比拟”等手法,只对事态的深刻性进行集中描写。由此得出的结论是:元好问的记述重心并不是金元交替期间的历史,而是通过对时代性的人为消除,揭示了金元王朝交替期间发生的惨事其实是任何一个朝代都有可能发生的“普遍的历史悲剧”这一本质,同时借此努力向人们证明金国作为坐拥中原的封建王朝的正统性(147页)。这正是中国思想文化传统作用于元好问文学创作的重要表征。作者还发现,元好问金亡后的诗歌,真正属于“社会诗”的几乎没有,也就是元好问更多不是着眼于“当下”的记录,而是放在中国历史文化和思想史的传统中,去书写他所面对的社会现实。

《元好问传论》,胡传志著,中华书局,2021年版

当然更有意味的发现是元好问创作中“空白的国家论”,也即元好问几乎没有像刘祁《辩亡》那样,“露骨且单纯”地对造成金朝灭亡的皇帝和权臣们一一进行直接的评论和声讨,“至少在冠以自己的名字的诗文作品中,明确将这一意图宣之于口的事情元好问一次也没有讲过”(385页)。但元好问并不是完全没有表态,作者认为,元好问是以自己的方式进行了“金朝灭亡的罪魁搜寻”作业,那就是《金史·白华传》。作者认为,这篇只记载了白华人生中十二年历史的具有独特性的传记,正是元好问所要展开的传统立场上的一次“辩亡”(366页),而且应该是元好问怀着最大限度的意图执笔的“辩亡”,是他竭尽全力的“君主论”(93页)。对于金亡后元好问所作的诸多墓碑文,作者也发现了其中包涵的元好问根植于中国文化传统中的思想观念。作者提出,在元好问生活的金元交替时期,面对传统“王权观念”在华北面临消失的危机,元好问在亡国后撰写的众多墓碑,本应写出这些“人生”崭新的一面,实际上却对“新的人生闭目不见,把自己禁锢在传统价值观范畴内的知识分子们的内心纠葛”(376页)。作者对此颇有妙论:

他站在了一个新世界的入口,但却一次也没有试图去窥探一下那个崭新世界的风景。他看似是在记录金朝的历史,但其实,他是在金朝的历史中搜救着他心中的中华王朝应有的理想形态,或者说,他是在奉职金朝的众多官僚中寻找着理想中的士大夫形象。他不断地向着未来发送着属于他的这个时代的信息,其目的不是要改变未来,而是为了忠实地向后世传递所谓的“中华”的传统。(393页)

应该说,作者对元好问书写的意义做了极为精妙的解读和论定,让我们看到了一个更为立体的元好问,不仅仅是在书写他自己所处的时代,更是站在中国历史文化和思想传统的流脉中,贯通了历史、现代和未来。

二、中国文学传统

《时代》一书在解读元好问作品时,总是力求将其放在中国文学传统中,溯源元好问所用典故的出处,进而更为切近地理解作品。正如作者在序言中所说,“应该说任何一个文明圈中的任何一种语言,都拥有自己文明所构建的‘传统’文脉,无论是多么简单内容的表述,都是无法做到能超越其语言早已具有的文脉去构筑其意义的表达”,而且汉语还有其特殊性,“它总是将中原地区以外的东西同样以中华文明的形式进行构筑和记述”(《序》第8页)。正因为如此,作者通过〔仙吕〕《后庭花破子》末句“大家长少年”中“大家”一词的识读,判断出这首小令“整体上所描写的是王朝的灭亡和宫女们的怀旧情绪”,从而将这首不见于元好问诸集,近代隋树森将其作为元好问作品收入《元全散曲》的作品提供了更多支撑。因为在中国文学传统中,“大家”就是昔日宫女对后宫主人的一种称呼,这首词中的“大家”指的就是“已经不在宫中的人主”(即后妃)。作者认为,“仅是一首短短三十二字的小令,因拥有了遵循着中国文学传统的多层次的表现,意外地包含了各种信息在其中”。“中国文学传统”,正是作者解读元好问作品的一把钥匙。利用这把钥匙,作者解读出了元好问《镇州与文举百一吟》《宛丘叹》《岐阳三首》等经典诗词中不太为以往注家所关注的内容。如《镇州与文举百一吟》中的“苍龙双阙记神州”一句,“神州”与“中国”“中原”同义,元好问强调“神州”意在暗示这片土地已不再属于“中国”;“日月尽随天北转”一句,天是世界的中心,同样寄托了“中原”“中国”的意思;“眼中二老风流在”一句,“风流”意同“文学”“教化”,指的是高超的文化感召力;而这首诗的写作范本是柳宗元《衡阳与梦得分路赠别》,只是柳诗中“翁仲遗墟”象征长眠地下的亡者的生前名声,元好问诗中则是对文明本身的一种毁誉(11—12)。又“宛丘”这一地名最初在中国文学史上的出现,要追溯到《诗经》的《国风》,有三章题为《宛丘》的“陈风”诗歌,《毛传》解释说:“子,大夫也。汤,荡也。四方高,中央下,曰宛丘。”作者将其理解为:“治理陈地的责任者——士大夫们——没有朝夕恪勤,助君治国,而是沉迷于游荡高丘,荒废政事,子民们已经没有了希望。”基于这一理解,作者认为,元好问这首诗应该是汲取了《毛诗》的这屋深意而将自己的作品命名为“宛丘叹”,意在揭露因为治理南阳(隶属于陈地)的官僚的昏聩给这里的人民带来的无尽绝望(61—62页)。《岐阳三首》元好问所用的“三秦”“岐阳”只一些古地名,实际所指是金朝凤翔失陷这一重大事件。作者抛出一个问题:元好问为什么用这些古地名来虚化焦点,通过典故的多用来有意模糊事态轮廓呢?继而找到了这首诗的“前文本”——杜甫《喜达行在所三首》。作者认为,元好问是同杜甫一样,将凤翔作为“岐阳”,强调了这一地区在历史和传统上属于要害之地的意义。元好问描写的着眼点既不是这场战争的悲惨,亦非关于这一事件瞬息万变的战局中的某些具体细节,而是要向人们暗示这场战役掺杂着历史王朝“天命所归”的重大性。这一描写视角,显露了元好问“欲将自身的诗作置于中国文学正统之地的意图”(113页)。以“文学传统”来切入,无疑为元好问诗歌的解读提供了全新的视角。

作者进一步认为,元好问并不仅仅是“文学传统”的继承者,同时还是革新者。作者所举的典型例证是元好问的词作《薄命妾辞三首》。作者认为,元好问将“闺怨诗”变形为“丧乱诗”的做法或许不是什么值得大书特书的地方,但是元好问将传统的“闺怨”抽象化以后,巧妙地融入了司空见惯的悲哀、绝望,将其转化为“诗史”的手法是前所未有的;从这个意义上来说,元好问的“词”在中国文学史上具有划时代的意义,可以说堪称绝唱(141页)。也就是说,元好问既善于巧妙利用“文学传统”,又能够提升转化,为我所用,从而抒发自我情感,创造出新的文学样态。这一点也体现在碑记文的写作中。作者指出,元好问写作《明阳观记》《寿阳县学记》等碑文前,一定读过陆龟蒙的《野庙碑》,“《野庙碑》的立论方法中有几点依稀可见元好问立论的原型”,但元好问并没有完全遵循陆龟蒙的观点,最直接的表现便是“二者投向百姓的目光却有着根本的差别”(270页)。这就是元好问遵循传统而能跳出传统的一面。

《元好问与他的时代》,高桥文治著,陈文辉译,中华书局,2024年版

作者还有一个颇为有趣的发现,那就是元好问编纂《中州集》应该在体例上继承了的两大文学传统:一是史传传统,二是《诗品》传统。作者认为,从开篇的“御制”按顺序看下去的话,就会发现《中州集》采取的是类似于“本纪”“世家”“列传”顺序排列的纪传体史书,或者是与“上品”“中品”“下品”定位的《诗品》体裁相似的,具有一定系统的理论书籍似的构成(306页)。而对于《中州集》体例的前后不统一,作者更多放在史传传统中,认为《中州集》是由“正传”“别传”和有着备用箱功能的“别起”三部分构成的,第一到七卷是“正传”,第九卷以下被标记为“诸相”“状元”“异人”“隐德”“三知己”“南冠五人”“附见”等部分是“别传”,其他放在中间的是有着备用箱功能的“别起”(307页)。这就为长期以来学界所讨论的《中州集》的体例问题提供了新的解释,虽然未必一定如此,但颇可作为一家之言。以“文学传统”的视角对元好问的文学创作及其诗歌选本进行重新观照,无疑可以为解决以往元好问研究中的一些薄弱环节提供新的思路。

三、中国士人传统

在《时代》一书中,作者一直在试图论证元好问其人其文所秉承的中国士人传统,可以说这是衡量元好问人格精神、处世原则、出处选择以及写作态度等的重要标尺。以此标尺来衡量元好问每一时期的人生状态,可以发现元好问在不同阶段的选择都是在践行着一个中国“士人”的传统使命。作者认为,在金朝末年,作为一位“民间人”,悠然江湖,晴耕雨读——这是元好问一心向往的生活;而在金朝灭亡之后,放弃这一向往,作为一名“金朝遗民”,用自己的笔记录下历史的证言——这是元好问的“士人本分”让他不得不做出的选择,是沁入骨子里的“中华传统”意识对他的束缚(48页)。这就能够很好地解释元好问在不同阶段的自我定位。“义”是中国士人传统中一个重要的价值指标,作者也在试图探讨在元好问及其同时代人的人生选择中,“义”所承担的道德评判功能。作者认为,元好问在金亡后有着清醒的自我认知,在《聂元吉墓志铭》中自评“屈己徇物”,意味着宣示自己无法做到“舍生取义”。“屈己徇物”是元好问遵循“义”的具体形式,是元好问对自己处世信条的宣示(99页)。应该说这四个字的发现,对于元好问金亡后的人生选择有着提纲挈领的作用。在讨论崔立碑事件中,作者同样以“义”立意,认为当事者们都是立足于自身的“义”来展开自己的理论。元好问和刘祁以“义”为盾来谋取“独善”,是因为他们目光所投向的并不是自己的这个时代而是未来的历史学家;而王若虚、刘祁、元好问之所以拒绝“崔立功德碑”的执笔,并不是出于什么“忠”“孝”这些“大义”,他们只是单纯地担心被后世的历史学家们给自己的打上“遗臭万年”的烙印罢了(96页)。应该说这是非常正确且具有一定高度的结论。

对于元好问在金亡后的写作姿态,作者同样将“士人传统”作为评判标准。作者认为,对于传统的士大夫来说,“中华传统”一言以蔽之,讲究的是“君子的立身处世方式”。元好问最终如“君子”一般,既没有诽谤中伤,亦不做阿谀追随,自觉地将忠实记述自己所目睹的一切当作了自己的终身使命。在这一点上,作者将刘祁作了一个很好的参照。刘祁的《辩亡》对金朝女真帝王及其权臣的冷嘲热讽,作者称之为“吐槽”“毒舌”,是通过对女真贵族丑化达到泄愤的目的,他的写作“足以让读者深切地体会到‘华夷思想’在他内心的根植深度”(384页)。元好问在写作中处处体现出情感和笔法上的公正和节制,最具代表性的例证便是在《归潜志》中被刘祁讥讽批判的“卢鼓椎”纥石烈牙吾塔。作者认为,元好问应该是读过《归潜志》内容,却并没有完全赞同刘祁的观点,在《张汝翼神道碑》中对纥石烈牙吾塔的评价相对比较公平。二者的区别在于:刘祁《归潜志》对女真贵族的嘲笑,是因为刘祁本身忠实地遵守着汉人官僚传统上坚守的“中国的行为规范”,并试图从这一观点出发去约束人们的行动,他遵循的是“传统的儒教伦理”;而元好问似乎没有单纯信奉“礼教”“华夷思想”,而遵循的更多是“君子”式的“士人传统”,“仅从他的文字来看的话,他的确是一个有节制的,在文字表达上不去刻意揭短恶评的人”(376页)。实际上,清人李慈铭就曾质疑刘祁对于国亡“无哀痛之言”,对宣宗南渡这样的大咎不去批判,却对“天性仁明,勤于为政,死守社稷,卒以身殉”的金哀宗过多苛责,不但“摭拾浮谈,亦为非要”,而且“文笔颇拙”(《越缦堂日记说诗全编》上册,凤凰出版社2010年版,第416—417页)。这恰好与《时代》的这一观点相互佐证。

总之,《时代》一书能够将元好问置于中国文化传统中,从思想传统、文学传统、士人传统等多个层面,对元好问的人生选择和文学作品进行了颇有新意的解读,解决了一些长期困扰学界的疑难杂症,也为元好问文学作品的解读提供了新的视角。当然,有些解读是否恰当,还有待于学界的进一步讨论。如作者认为耶律楚材诗《和元大举韵》中的“元大举”就是“元好问”的笔误(191页),实际上胡传志先生曾提出耶律楚材戏称元好问为“大举”,可能是因为元好问一次性地举荐了五十四位金朝才士(见胡传志《元好问传论》第一章“称谓种种”);又如将元好问《三奠子》中“两缠绵”的“两”解作元好问的妻子和女儿(288页),或也未必恰切。但这些都不能掩盖这部著作的巨大光芒。对于元好问研究来说,这是一部难能可贵的力作,其价值必将得到更多学者的认可和推崇,在时间的打磨中越发熠熠生辉。

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073