当前位置 > 媒体报道详细页

《往事分明在》:查阜西、张充和一代知识分子的命运

评论内容:

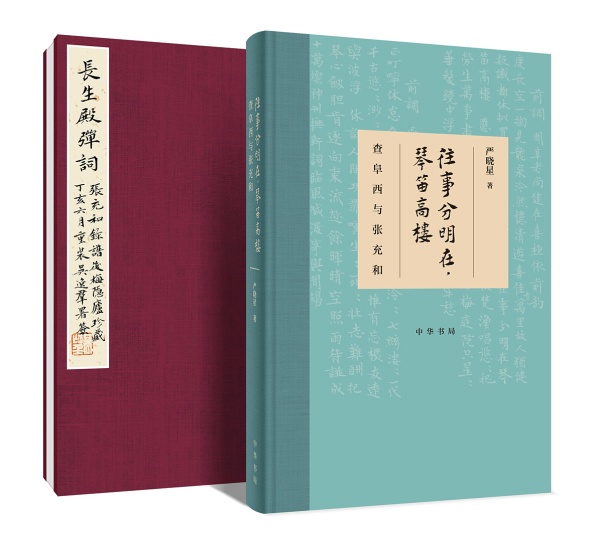

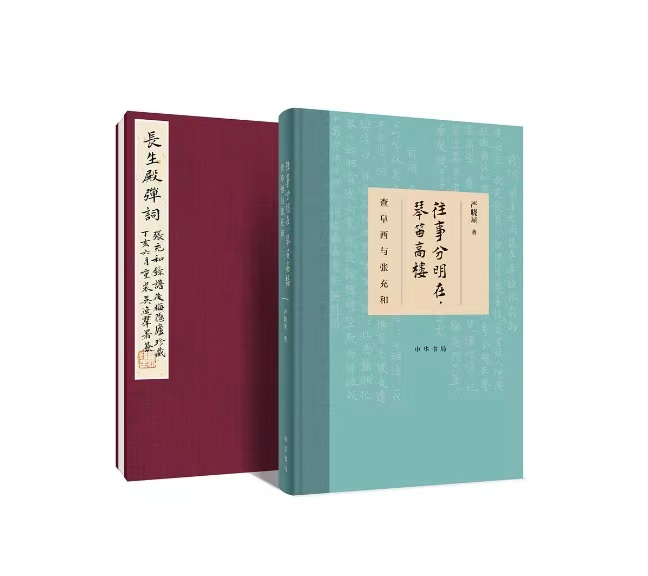

6月19日下午,《往事分明在,琴笛高楼——查阜西与张充和》发布会在三联韬奋书店美术馆店举办。

这部近期由中华书局出版的新书,通过大量诗文、日记及口述、未刊手稿等资料,围绕宋琴“寒泉”与张充和写给查阜西的三首《八声甘州》,讲述了现代琴学大家查阜西与“合肥四姊妹”之一张充和的交往,展现了二人之间跨越新旧两个时代的真挚情谊。作者将二人之间的交往放置于大的历史背景之下,描绘了一群现代知识分子在抗战时期的昆明承继文化命脉的动人图景。

活动中,查阜西弟子、后人代表——古琴家孙贵生、查阜西外孙女闫世宜,也有张充和亲属代表——沈从文长子沈龙朱,与文史学家赵珩、扬之水两位学者进行了分享。

本书作者严晓星说:我最想说的一句话,在本书第149页:“栖栖一代中”在相当程度上堪称彭祉卿、查阜西那一代知识分子的共同命运,张充和是难得的例外。她遇到的师友,几乎全都欣赏她,呵护她,最终连上天也眷顾她。她越是珍惜这样的幸运,也就越是懂得“栖栖一代”的他们。

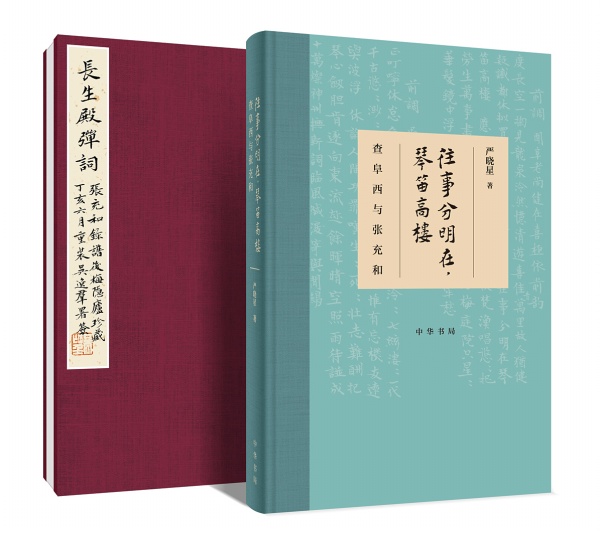

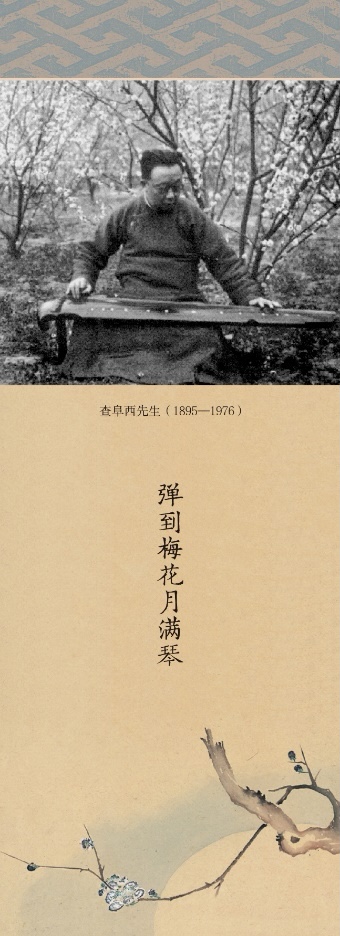

抗战之初,中国文化界的精英云集昆明,时在航空公司任职的古琴大家查阜西(1895—1976),与比自己小十八岁的才女张充和(1913—2015)相识,从此以“四哥”“四姐”相称,互授古琴与昆曲,“乐人词家,朝夕晤对”,结下了深厚的情谊。他们与音乐家郑颖孙、彭祉卿、杨荫浏、曹安和,作家老舍,学者罗庸、罗常培、唐兰、丁燮林、浦江清等人或徜徉山水,或演剧雅集,或谈文论艺。他们承继文化命脉,彰显文化自信,虽在乱离之中,风雅未尝稍减。汪曾祺的散文名篇《晚翠园曲会》,也只是记下了这场人文盛事的一角。

抗战胜利后的苏州,“干戈未损好春光”,“很可爱,又昆乱不挡,什么都会……我家上上下下都喜欢”(张充和语)的查阜西与张充和一家往来密切。张充和甚至在无意之中,发现了查阜西正暗中为中国共产党从事地下工作。这样性命攸关的大秘密,查阜西也不过随口叮嘱一下,可见相知之深。不久张充和结婚赴美,查阜西以他留在美国的宋琴“寒泉”相赠,被张充和视为最珍贵的结婚礼物。二十多年后,海外误传查阜西死讯,张充和作《八声甘州》词以为悼念。未几,知尚在人世,又作一首,托家人带给查阜西。数月后,查阜西病故,张充和作第三首《八声甘州》,再悼故友。这一琴三词,是两位大家毕生高谊的见证。本书书名“往事分明在,琴笛高楼”,就出自第二首《八声甘州》。

发布会的开场,沈龙朱回忆了张充和先生过去的生活。他说:“有些东西在书里才知道——张充和是我的四姨,张家的四姐妹里面,她是最小的一个,但是在这四姐妹里文化素养最高的。她书法、唱昆曲、吹笛子都有两下子,当时我们很佩服她。”

“我四姨非常喜欢音乐方面的东西,所以她当时一到云南看到阿细跳月的大琴,就和大古琴拍照。她坐在地上,我站在琴后面,还不到那琴的一半那么高。这张照片我后来觉得好玩儿极了,她当时已经是一个在音乐方面非常有兴趣的一个人。”沈龙朱说道。

“查先生的活动与交往是很广泛的,当然他的首要的任务和工作,一个就是传授,一个就是整理古籍——这是他的两个重点。” 古琴家孙贵生说,“他整理古籍可以说是穷于一生,他在早期的旅欧旅美过程中,经常利用出国之便拍回了很多流失在外的琴谱——国内已经不存在了,好多已经流失在外了。他利用工作之便,用底片拍了足足一箱子。他拿出来给我看,说这个就是我在海外拍的国内没有的琴谱。”

“查先生很热衷于演出工作,学生的演出他都很关心,1961年我们去上海沿京沪线演出,当时他就告诉我这个琴不行,他不满意。我问时间到了怎么办,他说你就告诉我你们的日程就行了。我们到了上海,当天张子谦等三位琴家的琴被送到了我的手上。查先生说让我演出用。”孙贵生说道,“查先生对我们那场演出是很重视的,因为毕竟这是第一次。他说,为什么这么关心你们?因为你们的演出是专业的弹琴的人第一次对观众演出,只许成功,所以他才花了这么大的精力。这件事给我的印象十分深刻,他对只要跟古琴有关的事业都很投入,可以说是尽自己全部的努力去帮别人把这个事情办好。”

孙贵生说:“像查先生这样对琴的执着、以及对资料的整理,可以说是鞠躬尽瘁。能够付出这样的辛劳,又花了这么多的精力帮助别人,这是看在古琴艺术的培养和发展上。当时有一句话我是听到现在都没忘的,也是我认可的:天下琴人是一家,不分彼此。” 往事可堪重来省

往事可堪重来省

查阜西外孙女闫世宜分享了她对于新书的看法。她表示正是书中收录的一些书札的影像和人物的相片,让这本书读起来引人入胜:“虽然我对文言文和诗词不是很懂,但还是基本上全部读了下来了,通过这些我也才了解到,外公以前在苏州、昆明、成都的一些活动,还有他能够和多才多艺的张充和女士通过古琴、昆曲交往。在那样比较动荡的年代,他们能够互相在精神上面交流,使自己的精神世界得到升华,我很为这样的情形所感动。”

闫世宜说:“沈先生也说到,当他刚一听到这个琴声的时候,好像不是马上能接受。我也是有同感,我在家里经常能够听到琴声,几乎完全没有这方面的细胞。但是长时间的耳濡目染,让我记下了一曲《梅花三弄》。我想可能梅花的精神也一直在外公的心中吧。”闫世宜说道。

作者严晓星则介绍了书中主人公不平凡的一生:“查阜西先生一生是非常丰富的:他最开始念的海军学校,英语非常棒,一点都不晕船。因为他是海军学校的,所以他曾经参加过孙中山的空军建设。他还是中国民航事业的创始人之一,只要坐过飞机的人都受过他的恩惠。那时候还是国民政府时期,要发展民航事业,当时的第一份民航事业计划书就是他写的。”

“我们知道查阜西先生是中国传统琴学的总结者,也是现代琴学的奠基者——他十几岁就有这样一个理想。我们每个人十几岁的时候都是有理想的,甚至有不止一个理想,但是很少有人能够把这个理想坚持下去,一生中有很多理想像泡沫一样消失了。但是查阜西先生坚持一生,最后实现了这个理想。”严晓星说,“我们都知道他有一部书叫做《琴曲集成》,他自己还写了很多很多的书,他一生的经历是很不容易的,但我认为这是非常圆满的一生。……他的一生经历了无数的波折,我在书里面写得非常简单,如果拍电视剧可以拍得惊心动魄。他经历了很多痛苦,但是你们看,他沉浸在工作里、沉浸在自己喜欢的事情里时,他一点痛苦的感觉都没有,他非常的开心。”

“所以,我觉得这就是一种非常高的境界,我们只要有自己爱的东西、能够坚持,就能够挺过很多困难。我在书里面引用张充和的一句词叫做‘干戈未损好春光’。这句词写于抗战末期,就是说战火没有损坏春光哪怕一点点,正因为内心有这样的爱,所以这样的人打不倒。”严晓星说道。

文史学者赵珩说:“晓星这本书做了一个很好的工作,他在里面汇集了很多资料,但是没有任何评论和臆断,这恰恰是我们今天很多书做不到的。我们经常拿我们的态度、我们的认识去臆断前人,或者是评论前人,我想我们没有这个资格。”

“这本书实际上是一个有脉络的资料汇总,一张琴三卷词。没有臆断,也没有评论,恰恰是非常好的一个优点,也是我们做学问应该采取的一种正确的态度。”赵珩说,“我们常常讲君子之交淡如水,我想这是中国人从中国修养悟出来的。实际上这个‘水’是非常深、非常浓厚的一种交往,但是又不那么外在和表露。我想最后引一下唐代刘长卿关于古琴的诗,‘泠泠七弦上,静听松风寒。古调虽自爱,今人多不弹’。”

这部近期由中华书局出版的新书,通过大量诗文、日记及口述、未刊手稿等资料,围绕宋琴“寒泉”与张充和写给查阜西的三首《八声甘州》,讲述了现代琴学大家查阜西与“合肥四姊妹”之一张充和的交往,展现了二人之间跨越新旧两个时代的真挚情谊。作者将二人之间的交往放置于大的历史背景之下,描绘了一群现代知识分子在抗战时期的昆明承继文化命脉的动人图景。

活动中,查阜西弟子、后人代表——古琴家孙贵生、查阜西外孙女闫世宜,也有张充和亲属代表——沈从文长子沈龙朱,与文史学家赵珩、扬之水两位学者进行了分享。

本书作者严晓星说:我最想说的一句话,在本书第149页:“栖栖一代中”在相当程度上堪称彭祉卿、查阜西那一代知识分子的共同命运,张充和是难得的例外。她遇到的师友,几乎全都欣赏她,呵护她,最终连上天也眷顾她。她越是珍惜这样的幸运,也就越是懂得“栖栖一代”的他们。

活动现场

剑戈难消旧琴心抗战之初,中国文化界的精英云集昆明,时在航空公司任职的古琴大家查阜西(1895—1976),与比自己小十八岁的才女张充和(1913—2015)相识,从此以“四哥”“四姐”相称,互授古琴与昆曲,“乐人词家,朝夕晤对”,结下了深厚的情谊。他们与音乐家郑颖孙、彭祉卿、杨荫浏、曹安和,作家老舍,学者罗庸、罗常培、唐兰、丁燮林、浦江清等人或徜徉山水,或演剧雅集,或谈文论艺。他们承继文化命脉,彰显文化自信,虽在乱离之中,风雅未尝稍减。汪曾祺的散文名篇《晚翠园曲会》,也只是记下了这场人文盛事的一角。

抗战胜利后的苏州,“干戈未损好春光”,“很可爱,又昆乱不挡,什么都会……我家上上下下都喜欢”(张充和语)的查阜西与张充和一家往来密切。张充和甚至在无意之中,发现了查阜西正暗中为中国共产党从事地下工作。这样性命攸关的大秘密,查阜西也不过随口叮嘱一下,可见相知之深。不久张充和结婚赴美,查阜西以他留在美国的宋琴“寒泉”相赠,被张充和视为最珍贵的结婚礼物。二十多年后,海外误传查阜西死讯,张充和作《八声甘州》词以为悼念。未几,知尚在人世,又作一首,托家人带给查阜西。数月后,查阜西病故,张充和作第三首《八声甘州》,再悼故友。这一琴三词,是两位大家毕生高谊的见证。本书书名“往事分明在,琴笛高楼”,就出自第二首《八声甘州》。

发布会的开场,沈龙朱回忆了张充和先生过去的生活。他说:“有些东西在书里才知道——张充和是我的四姨,张家的四姐妹里面,她是最小的一个,但是在这四姐妹里文化素养最高的。她书法、唱昆曲、吹笛子都有两下子,当时我们很佩服她。”

“我四姨非常喜欢音乐方面的东西,所以她当时一到云南看到阿细跳月的大琴,就和大古琴拍照。她坐在地上,我站在琴后面,还不到那琴的一半那么高。这张照片我后来觉得好玩儿极了,她当时已经是一个在音乐方面非常有兴趣的一个人。”沈龙朱说道。

“查先生的活动与交往是很广泛的,当然他的首要的任务和工作,一个就是传授,一个就是整理古籍——这是他的两个重点。” 古琴家孙贵生说,“他整理古籍可以说是穷于一生,他在早期的旅欧旅美过程中,经常利用出国之便拍回了很多流失在外的琴谱——国内已经不存在了,好多已经流失在外了。他利用工作之便,用底片拍了足足一箱子。他拿出来给我看,说这个就是我在海外拍的国内没有的琴谱。”

“查先生很热衷于演出工作,学生的演出他都很关心,1961年我们去上海沿京沪线演出,当时他就告诉我这个琴不行,他不满意。我问时间到了怎么办,他说你就告诉我你们的日程就行了。我们到了上海,当天张子谦等三位琴家的琴被送到了我的手上。查先生说让我演出用。”孙贵生说道,“查先生对我们那场演出是很重视的,因为毕竟这是第一次。他说,为什么这么关心你们?因为你们的演出是专业的弹琴的人第一次对观众演出,只许成功,所以他才花了这么大的精力。这件事给我的印象十分深刻,他对只要跟古琴有关的事业都很投入,可以说是尽自己全部的努力去帮别人把这个事情办好。”

孙贵生说:“像查先生这样对琴的执着、以及对资料的整理,可以说是鞠躬尽瘁。能够付出这样的辛劳,又花了这么多的精力帮助别人,这是看在古琴艺术的培养和发展上。当时有一句话我是听到现在都没忘的,也是我认可的:天下琴人是一家,不分彼此。”

往事可堪重来省

往事可堪重来省查阜西外孙女闫世宜分享了她对于新书的看法。她表示正是书中收录的一些书札的影像和人物的相片,让这本书读起来引人入胜:“虽然我对文言文和诗词不是很懂,但还是基本上全部读了下来了,通过这些我也才了解到,外公以前在苏州、昆明、成都的一些活动,还有他能够和多才多艺的张充和女士通过古琴、昆曲交往。在那样比较动荡的年代,他们能够互相在精神上面交流,使自己的精神世界得到升华,我很为这样的情形所感动。”

闫世宜说:“沈先生也说到,当他刚一听到这个琴声的时候,好像不是马上能接受。我也是有同感,我在家里经常能够听到琴声,几乎完全没有这方面的细胞。但是长时间的耳濡目染,让我记下了一曲《梅花三弄》。我想可能梅花的精神也一直在外公的心中吧。”闫世宜说道。

作者严晓星则介绍了书中主人公不平凡的一生:“查阜西先生一生是非常丰富的:他最开始念的海军学校,英语非常棒,一点都不晕船。因为他是海军学校的,所以他曾经参加过孙中山的空军建设。他还是中国民航事业的创始人之一,只要坐过飞机的人都受过他的恩惠。那时候还是国民政府时期,要发展民航事业,当时的第一份民航事业计划书就是他写的。”

“我们知道查阜西先生是中国传统琴学的总结者,也是现代琴学的奠基者——他十几岁就有这样一个理想。我们每个人十几岁的时候都是有理想的,甚至有不止一个理想,但是很少有人能够把这个理想坚持下去,一生中有很多理想像泡沫一样消失了。但是查阜西先生坚持一生,最后实现了这个理想。”严晓星说,“我们都知道他有一部书叫做《琴曲集成》,他自己还写了很多很多的书,他一生的经历是很不容易的,但我认为这是非常圆满的一生。……他的一生经历了无数的波折,我在书里面写得非常简单,如果拍电视剧可以拍得惊心动魄。他经历了很多痛苦,但是你们看,他沉浸在工作里、沉浸在自己喜欢的事情里时,他一点痛苦的感觉都没有,他非常的开心。”

“所以,我觉得这就是一种非常高的境界,我们只要有自己爱的东西、能够坚持,就能够挺过很多困难。我在书里面引用张充和的一句词叫做‘干戈未损好春光’。这句词写于抗战末期,就是说战火没有损坏春光哪怕一点点,正因为内心有这样的爱,所以这样的人打不倒。”严晓星说道。

文史学者赵珩说:“晓星这本书做了一个很好的工作,他在里面汇集了很多资料,但是没有任何评论和臆断,这恰恰是我们今天很多书做不到的。我们经常拿我们的态度、我们的认识去臆断前人,或者是评论前人,我想我们没有这个资格。”

“这本书实际上是一个有脉络的资料汇总,一张琴三卷词。没有臆断,也没有评论,恰恰是非常好的一个优点,也是我们做学问应该采取的一种正确的态度。”赵珩说,“我们常常讲君子之交淡如水,我想这是中国人从中国修养悟出来的。实际上这个‘水’是非常深、非常浓厚的一种交往,但是又不那么外在和表露。我想最后引一下唐代刘长卿关于古琴的诗,‘泠泠七弦上,静听松风寒。古调虽自爱,今人多不弹’。”

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073