-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

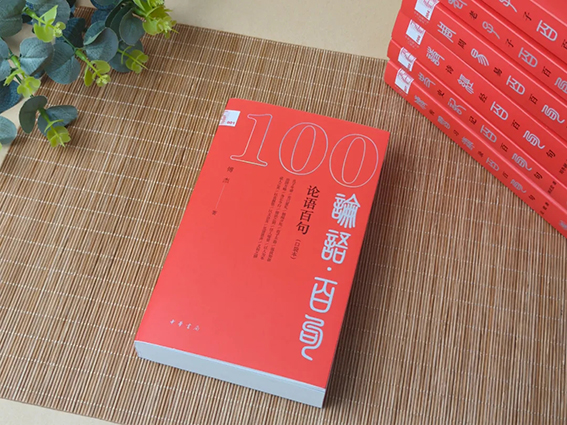

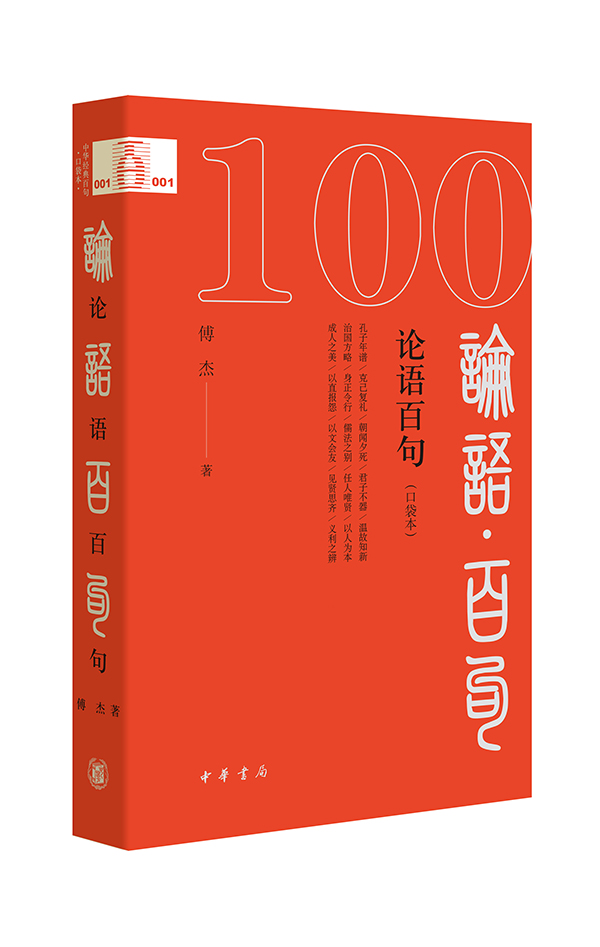

《论语》的相关著作可谓汗牛充栋,五花八门,数不胜数,且仍然层出不已。为什么我们还需要这一本《论语百句(口袋本)》?

因为这册小书开本小巧便携,制作精良,形质兼美;

因为作者是超高人气名师傅杰教授,其“论语精读”课程被评为国家精品课程,二十余年长盛不衰,复旦课堂一座难求,喜马拉雅的《论语》课节目900多万播放量;

因为读了这一本《论语百句》,等于读了100本相关名著!

读“学而时习之,不亦说乎”,我们可以读到当代文学大师王鼎钧“‘学而时习之’催人成熟,却防人衰老”的感叹,也可以读到日本汉学名家贝冢茂树(其父小川琢治是日本著名的地质地理学家,两个弟弟,汤川秀树曾获诺贝尔物理学奖,小川环树也是著名汉学家)引吉川幸次郎所言“学了一次读法之后,就不仅仅是有时、而应该经常地背诵,通过温习加深理解。人生的悦乐将无过于此”。

读“有朋自远方来,不亦乐乎”,我们可以读到欧阳修《朋党论》明辨何为真正的“朋”,读到蔡元培在《中学修身教科书》里的呼应,甚至今日学术分科日益细繁的背景下,同道互通有无、取长补短的重要性,也早就已经被预言。

读“举直错诸枉,则民服;举枉错诸直,则民不服”,我们可以读到明人黄榆《双槐岁钞》里记载朱棣和朱高炽的对话,还可以读到法国文士拉布吕耶尔《风格论》里的警言,正是对“为何古今东西都难完全达到这一境地”这一疑惑的解答。

读“未知生,焉知死”,我们可以读到十七世纪的大哲斯宾诺莎“自由的人绝少想到死,他的智慧不是死的默念,而是生的沉思”这一知音之言,读到钱锺书的理解,读到余英时对西方学者指责孔子“逃避问题”的反驳,刘东教授讲述马一浮老先生将这种儒学精神化为个人的尊严与抗争。

“中华经典百句”系列丛书主编陈引驰教授曾说“真正的经典是处在始终不断的诠释之中的”,“经典之所以成为经典,就是因为它有持久的生命力,是活着的,能经受后世的不断解读,发掘出真实的意义来;正是在不断地诠释之中,经典才在历史和现实中发生作用。”并特别提到,“假设读《论语》这样的经典,仅限于它本身的文句,而回避甚至排斥了两千年来比如朱熹等大儒的诠释,它的意义和价值势必折损殆尽”。

而在这本《论语百句》里可以读到的关于《论语》的智慧解读,超越学科,跨越古今,涵盖中外。历代大儒、汉学家的诠释之外,我们还可以读到小说家张恨水以“辞达而已矣”为题撰文,美国诗人援孔子语“四十、五十而无闻焉,斯亦不足畏也已”入诗,瑞士心理学家荣格对孔子因人施教的教育理念的认同……对《论语》的品析,也不局限于对其文字深意的发掘,还蕴含着审美的赏读。孔子答定公问“一言而可以兴邦”的这段文字,为什么被胡适誉为“《论语》中第一等的文字”;陈亢问伯鱼“子亦有异闻乎”这一章,为何得到朱光潜、废名、扬之水三位大家的喜爱,竟可作为品味全部《论语》的门径,都可以在这里找到答案。正可谓“引众家妙语,解《论语》妙谛”。

虽然作者在前言《关于〈论语〉》中谦虚地表示,自己这本《论语百句》在众多《论语》相关著作中“虽然绝非不可无,但愿在多数读者眼里还勉强算得上是‘可以有’的一例”,但读过的人都会明白它的价值。作者对书稿的用心处处可见。新版题记中即提到对《中庸》一节所引解说,十年前修订时标“张政烺说”,后重温早年读过的范文澜《中国通史》,知乃是范先生的概括,新版即改为“范文澜说”。——正是“温故而知新”的绝好印证,也体现着作者的严谨和对书稿的要求。

读《论语》,怎能错过这本别具一格的《论语》读本!

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073