-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

《诗经》是中华文化的源头活水,它蕴含着中华民族深沉的精神追求,也承载着中华民族美好的情感记忆。

“窈窕淑女,君子好逑”“执子之手,与子偕老”“投我以木瓜,报之以琼琚”“一日不见,如三秋兮”“青青子衿,悠悠我心”“邂逅相遇,适我愿兮”“岂曰无衣?与子同袍””它山之石,可以攻玉”……这些源自《诗经》的经典语句,在今天,依然代表了中国人的精神面貌,是中华文化之美的底色,历久弥新,永不过时。

[南宋] 马和之《摽有梅》(传)(上海博物馆藏)

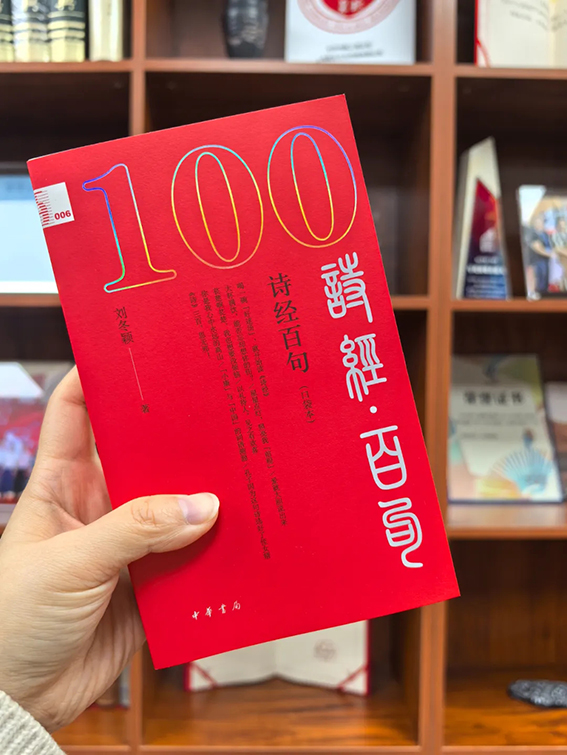

为了让更多人能够轻松读懂《诗经》,黑龙江大学刘冬颖教授倾心打造了这本《诗经百句(口袋本)》。刘冬颖教授是全国十大读书人物、国家艺术基金项目“古典诗词吟唱的新媒体传播”负责人,她以其深厚的学术功底和对古典文学的热爱,从《诗经》中甄选精华百句,带领我们遨游于《诗经》所描绘的自然与人文景观之间,体验那份源于生活的真挚情感和无尽遐想。

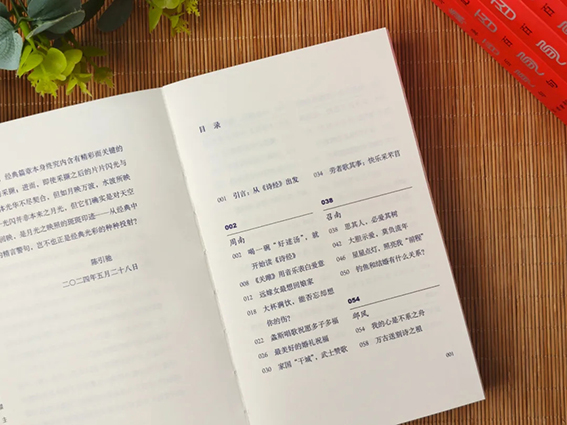

熟悉“中华经典百句”系列的读者可能注意到,该丛书在2024年经历了一次重要蜕变。6月问世的首批读物延续了“中华经典通识”系列的经典开本与装帧设计,而彼时《诗经百句》的编校工作尚在初始阶段。这部原定作为第二辑推出的作品,在当年10月迎来转机——时值“百句”系列启动口袋本计划。得益于这一创新契机,依据丛书整体的策划理念,责编对原稿进行了深度优化:从版式设计到内容编排均注入便携理念,使得《诗经百句》甫一问世便以精巧雅致的小开本形态呈现。

《诗经百句(口袋本)》共101篇,从标题设计开始刘冬颖教授便充分考虑了普通读者的阅读体验,力求以轻松有趣的方式引领读者走进《诗经》的世界。

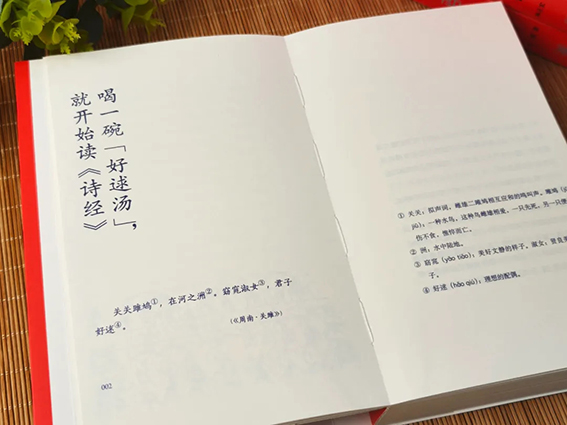

开篇题为《喝一碗“好逑汤”,就开始读〈诗经〉》,巧妙地将《诗经》第一篇“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”与金庸小说《射雕英雄传》中的经典桥段相结合,令人耳目一新。作者并未直接解读诗句,而是另辟蹊径,将笔墨落在黄蓉为洪七公精心烹制的一道“好逑汤”上。这道菜不仅是黄蓉为了说服洪七公传授郭靖降龙十八掌的“秘密武器”,更是作者用来引导读者理解《诗经》的切入点。通过“好逑汤”这一生活化场景,作者将诗句与味觉巧妙关联,既增添了阅读的趣味性,又加深了读者对诗句的理解与记忆。

刘冬颖教授在本书后记中提及自己“从少年时代磕磕绊绊阅读《诗经》开始,一路走到今天,深知初读《诗经》者见这些经传注疏之苦”,故而她选择了“《诗经》中最最美丽又为世人耳熟能详的诗句”。每篇文章的体量不大,采用对开页编排,适合轻量阅读——有原文,有注释和注音,为吟诵;有解析,有鉴赏和延伸,为共情,实现“一刻钟深度品读”的沉浸式学习体验。

百句口袋本系列的整体装帧设计由中华书局资深美编刘丽老师操刀,版式舒阔留白,营造呼吸感,封面的传统小篆字体结合镭射“100”符号,让典籍焕发当代美学气质。110mm*180mm掌心尺寸,配合蓝、红双色交替精印与内文古画插图,既还原《诗经》风雅又契合现代移动场景。地铁通勤、午后茶歇、旅途间隙皆可开启与先贤的跨时空对话。

作为本书责编,特别在口袋本的配图上花了点心思。

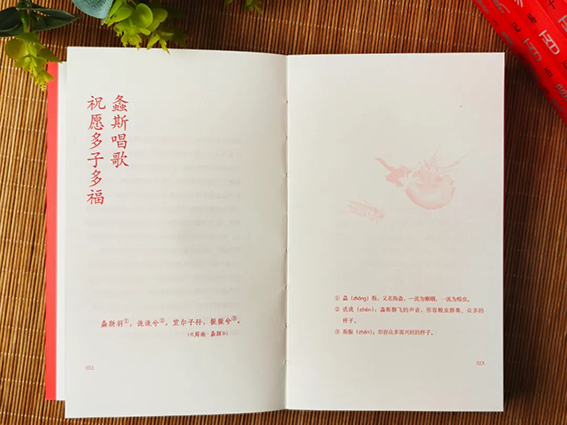

本着每张配图都要为文字内容加分的原则,精选插图六十余幅,包括有南宋马和之绘《诗经》图、日本江户时代细井徇绘《诗经名物图》,以及《诗经》时代出土文物、与诗文相契合的古代名画等。

例如,这幅珍藏于台北故宫博物院的辽代名画《丹枫呦鹿》,便是我心中最能诠释《小雅·鹿鸣》中“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”意境的画面。画中秋意正浓,丹枫如火,鹿群悠然栖息于林间,仿佛正低声鸣叫,与诗中描绘的场景相映照。这幅画不仅展现了自然的静谧与生机,更传递出古人以鹿鸣喻宾主相欢的雅致情怀。希望这些插图能为读者们留下美好的形象,让诗中的意境在脑海中鲜活起来。

《诗经》分为风、雅、颂三大类,共三百零五篇。它产生的年代,大约上起西周初年,下至春秋中叶,历时五百多年。它产生的地域,约在现今的陕西、山西、河南、河北、山东和湖北北部一带地方。通过阅读《诗经》,你可以了解中国古代的社会生活、风俗习惯、思想观念等,从而对中国传统文化有更深入的理解。

《诗经百句(口袋本)》是一本适合所有人阅读的经典读物。

孔子说:“不学诗,无以言。”《诗经》中蕴含着丰富的人生哲理和处世智慧:年轻人可品“窈窕淑女,君子好逑”中外貌与品德并重的择偶标准,中年人可悟“战战兢兢,如履薄冰”中的勤勉、审慎,长者更能在“昔我往矣,杨柳依依”中看见归家的方向。

当指尖划过书中那些依然鲜活的草木之名——葛、蓬、薇、荇、苹,便完成了一场穿越三千年的文明对话,让中华文化基因在血脉中重新苏醒。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073