中华文化教师素养读本

-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

【每周知一典】《劝学篇》:近代中国思想转型的重要坐标

1898年,戊戌变法的浪潮席卷神州,中国似乎正迈向一场自上而下的全面革新。就在这历史转折的关键时刻,一位封疆大吏的著作悄然问世,却以其独特的思想内涵引发了朝野上下的广泛关注,甚至得到了西方传教士的翻译推介。

这便是张之洞的《劝学篇》——一部被誉为“维新圣经”却又充满内在张力的奇书。

01

从时代困境到经典成书:《劝学篇》背后的来龙去脉

《劝学篇》的诞生,与19世纪末中国复杂的社会局势密不可分。1895年甲午中日战争的惨败,彻底打破了“天朝上国”的迷梦,也让中国知识分子深刻认识到传统封建体制的腐朽与落后。此后,以康有为、梁启超为代表的维新派积极倡导变法图强,主张学习西方的政治制度与思想文化,掀起了轰轰烈烈的维新变法运动。然而,维新派的激进主张也引发了守旧派的强烈反对,社会上形成了“维新”与“守旧”两大阵营激烈对抗的局面。

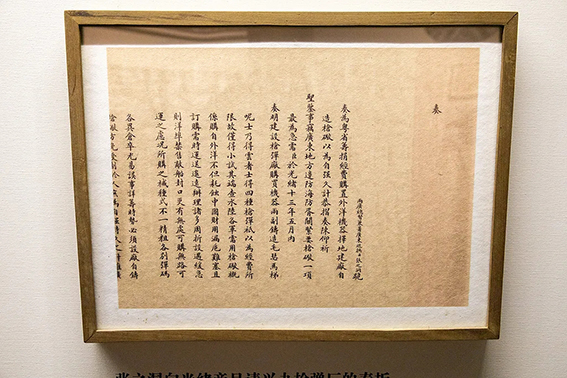

张之洞向光绪皇帝呈请兴办枪弹厂的奏折

作为晚清重要的封疆大吏与洋务派的代表人物,张之洞此时正处于政治与思想的十字路口。他既对西方的先进技术与军事装备有着深刻认知,主张通过洋务运动实现国家富强;又对传统儒家文化怀有深厚感情,担忧维新派的激进改革会动摇封建统治的根基。在这样的背景下,张之洞于 1898 年撰写了《劝学篇》,旨在调和“中学”与“西学”、“维新”与“守旧”之间的矛盾,提出一套既符合封建统治利益,又能适应时代发展需求的改革方案。

张之洞像

《劝学篇》的成书过程并非一蹴而就。19世纪80年代,张之洞在担任湖广总督期间,就已开始关注西学教育与洋务改革,并先后创办了湖北自强学堂、湖北工艺学堂等新式学堂,积累了丰富的教育实践经验。1898年,光绪帝颁布“明定国是”诏书,维新变法正式开始。张之洞认为,维新派的改革主张存在诸多弊端,于是在同年三月撰写了《劝学篇》,并于四月进呈光绪帝。光绪帝对《劝学篇》极为赞赏,下令将其“颁行天下”,一时间,《劝学篇》成为晚清政府推行改革的指导性文献,在社会上产生了广泛影响。

02

《劝学篇》中最核心的思想:“中体西用”

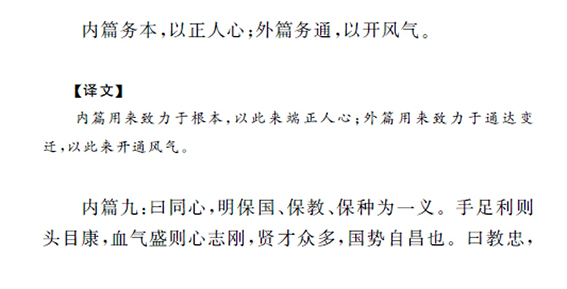

《劝学篇》全书共二十四篇,分为“内篇”和“外篇”两大部分,“内篇务本,以正人心;外篇务通,以开风气”,系统阐述了张之洞“中体西用”的思想主张。这一思想既是对洋务运动以来“师夷长技以制夷”理念的继承与发展,也是对传统儒家文化与西方近代文明关系的重新定位。

“内篇务本”:坚守儒家文化的核心地位

在“内篇”中,张之洞着重强调了“中学”的根本地位,认为“中学”是中国传统文化的精髓,是维护封建统治秩序的精神支柱。他在《同心》《教忠》《明纲》等篇目中,反复强调儒家思想的重要性,主张“以孝弟忠信为德”,认为只有坚守儒家文化的核心价值,才能“正人心”“固国本”。

张之洞所说的“中学”,并非简单地等同于传统儒学,而是经过他重新诠释的儒家思想。他认为,“中学”的核心在于“三纲五常”,即君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲,以及仁、义、礼、智、信五种道德规范。在他看来,“三纲五常”是中国社会稳定的根本保障,是“圣人所以为圣人,中国所以为中国”的关键所在。因此,他坚决反对维新派提出的废除科举、改革官制等激进主张,认为这些主张会动摇“三纲五常”的根基,导致社会秩序的混乱。

同时,张之洞也并非完全排斥对传统儒学的改革。他主张在坚守“三纲五常”核心地位的前提下,对传统儒学进行适当的调整与完善。例如,他在《宗经》《正权》等篇目中,提出要“通经致用”,即通过研究儒家经典,解决现实社会中的问题。他认为,传统儒学并非一成不变的教条,而是可以根据时代发展的需求进行创新与发展的。这种对传统儒学的辩证认识,体现了张之洞思想的务实性与灵活性。

“外篇务通”:积极学习西方的先进技术与制度

在“外篇”中,张之洞则重点阐述了学习“西学”的必要性与方法,主张“西学为用”,即通过学习西方的先进技术与制度,实现国家的富强与现代化。他在《益智》《游学》《设学》《学制》等篇目中,系统提出了学习西学的具体方案,涵盖了教育、科技、军事、经济等多个领域。

在教育方面,张之洞主张改革传统的科举制度,创办新式学堂,培养具有近代科学知识与技能的人才。他认为,传统的科举制度以八股文取士,束缚了知识分子的思想,无法培养出适应时代发展需求的人才。同时,他还主张派遣留学生出国深造,学习西方的先进技术与管理经验,为中国的现代化建设培养后备力量。

在科技与经济方面,张之洞主张学习西方的先进技术,发展近代工业与交通事业。他认为,西方列强之所以强大,关键在于其拥有先进的科学技术与发达的工业体系。因此,他提出“师夷长技以制夷”的主张,建议中国大力发展近代军事工业、民用工业与交通运输业,如创办钢铁厂、机械厂、造船厂、铁路公司等。同时,他还主张学习西方的经济管理制度,改革中国传统的经济体制,提高国家的经济实力。

在军事方面,张之洞主张改革传统的军事制度,建立近代化的军队。他认为,传统的八旗、绿营兵战斗力低下,无法抵御西方列强的侵略。因此,他提出“练兵必先练将”的主张,建议创办军事学堂,培养具有近代军事知识与技能的将领;同时,改革军队的编制与装备,采用西方的军事训练方法与武器装备,提高军队的战斗力。

耐人寻味的是,《劝学篇》在当时获得了截然不同的评价。光绪皇帝“详加披览”后认为“持论平正通达,于学术人心大有裨益”;顽固派代表徐桐却斥之为“邪说”;维新派领袖梁启超一方面肯定其“通达时务”,另一方面又批评其“不脱洋务派之窠臼”;革命派则直指其为“维护专制之工具”。这种评价的两极分化恰恰反映了《劝学篇》本身的思想复杂性。

从历史的长镜头看,《劝学篇》的价值不仅在于其具体主张,更在于它典型地呈现了中国现代化进程中的深层文化困境。张之洞试图在传统与现代之间寻找平衡点,在守旧与革新之间开辟第三条道路。他的努力虽最终未能挽救清王朝的命运,但却为后世留下了如何处理文化传承与现代化关系的永恒命题。

张之洞在《劝学篇》中写道:“古来世运之明晦,人才之盛衰,其表在政,其里在学。”这句话或许揭示了文化教育与社会发展的深层关系。

《劝学篇》作为一部百年经典,其价值不仅属于历史,更属于现在与未来。它记录了一个古老文明在现代化浪潮中的艰难求索,展现了中华文化自我更新的顽强生命力。在今天这个时代,张之洞的思想探索依然闪耀着启示的光芒,提醒我们在拥抱世界的同时不忘本来,在开创未来的同时继承传统。这种平衡的智慧,或许正是《劝学篇》留给我们的最宝贵遗产。

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073