-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

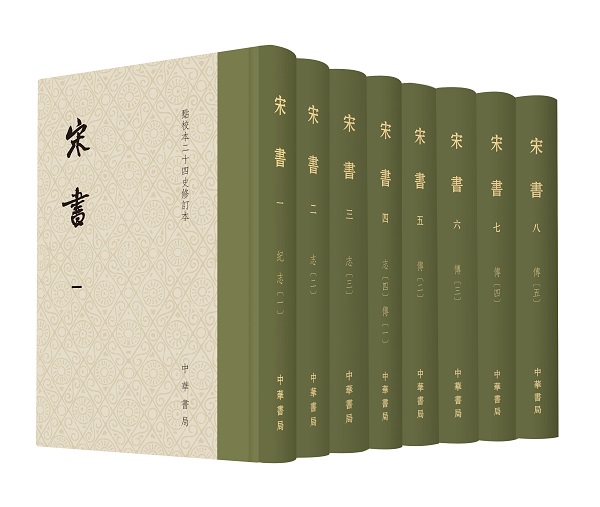

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

宋书(精装)--(全八册)点校本二十四史修订本

作者:[梁]沈约 撰

定价:¥480.00

宋书(精装)--(全八册)点校本二十四史修订本

作者:[梁]沈约 撰

定价:¥480.00

编者按:卓越的出版家、著名学者、中央文史研究馆资深馆员、全国古籍整理出版规划领导小组顾问、中华书局原副总编辑程毅中先生,因病医治无效,于2024年3月22日凌晨0时45分在北京逝世,享年95岁。昨天(3月26日)上午,程先生遗体告别仪式在北京八宝山殡仪馆举行。中华读书报特约请中华书局原执行董事、党委书记徐俊先生撰写怀念文章,以表纪念之情。

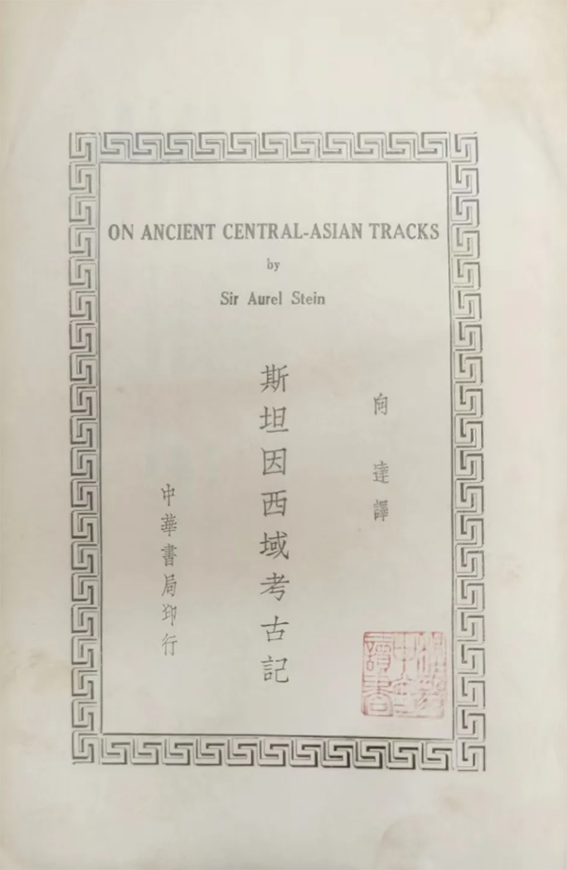

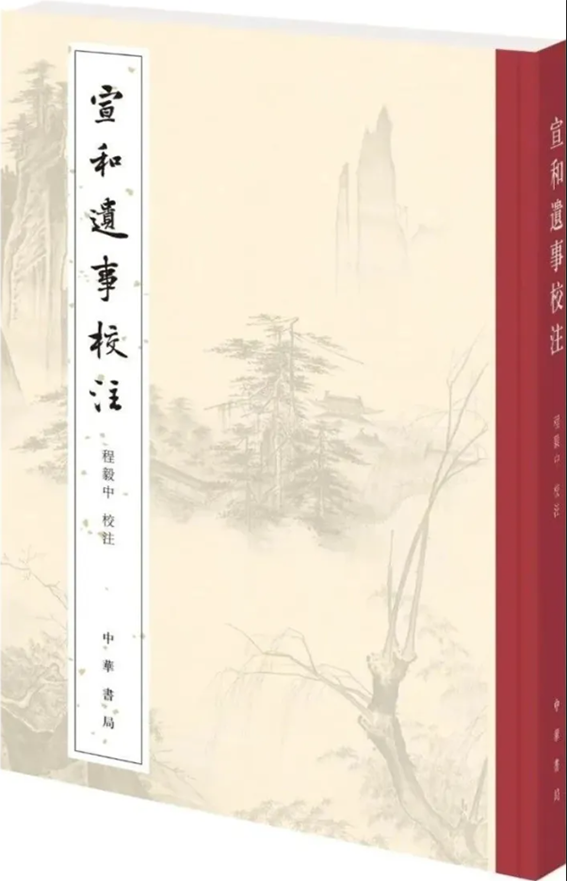

程毅中,1930年3月生,江苏苏州人。1950年9月至1958年12月,先后就读于燕京大学国文系、北京大学中文系。1958年12月进入中华书局,直至1992年退休。在此期间,参与整理和编辑《王船山诗文集》《海瑞集》《徐渭集》《全元散曲》等图书,参与策划组织《先秦汉魏晋南北朝诗》《全唐文》《词话丛编》等大型古籍出版项目及“中国古典文学基本丛书”“古小说丛刊”等古代基本典籍丛书。致力于中国古代文学尤其是古代小说的研究,整理出版《隋唐嘉话》《玄怪录》《清平山堂话本校注》《宣和遗事校注》等小说类古籍,著有《宋元话本》《古小说简目》《唐代小说史》《宋元小说研究》《明代小说丛稿》《中国小说史料简论》《古体小说论要》《近体小说论要》《中国诗体流变》等著作。

一

元月10日程毅中先生要住院做肠梗阻手术,我提前一天得知的消息,第二天在中华书局召开中国出版协会古籍出版工作委员会班子换届大会,作为退任班子的班长,我不能离会,没能在第一时间去医院看望。后来从有庆兄电话中了解到手术顺利,程先生只是欠体力,不怎么说话。我想95岁高龄,术后自然需要慢慢恢复。想到程先生平日里的健康状况,相信他老人家一定能闯过这一关。

春节前,约李岩兄一起去看望程先生。2月1日早上,书局肖启明总陪同我们一起去电力医院。到病房,有度兄和护工在。护士打完针,我们进到病床前。有度说,这几天程先生清醒的时候多一点,早上还跟他说过话。但我们进去后,程先生处于谵妄状态,我们喊他只知道略微睁眼,给他看我写的福卡,也只是略有笑意。程先生半躺着,病号服从前面反穿伸出两个胳膊,高举双手,高过目光,作打字状,后来又右手捏着左手大拇指,作按动鼠标状,眼睛则直盯着天花板,若有所思。天花板有灯箱,貌似电脑显示屏。有度说,程先生还想着没有做完的事,说要下载文章和什么目录。护工补充说,程先生常说要写字。

我第一次听说“谵妄”这个医学术语,是一种脑高级功能障碍,表现出意识受损后的妄想和错觉,完全处于自己臆想的状态。我看着他这样高举着手太累,让护工拿一个病床饭桌,上面搁一个靠垫,但是他还是不把胳膊放下,保持着打字的姿势。半个小时后,护工趴在他耳朵边大声说单位领导看您来了,认不认得他们?程先生仿佛一下子醒过神来了。眼神和面部表情都恢复到常态。护工问:“他们是国家图书馆的吧?”程先生肯定地说:“不是,中华书局的。”护工指着李总问他是谁?程先生清楚地说出“李岩”。指着我问,程先生清楚地说出“徐俊”。我再次拿出手写的福卡,有度举到他眼前,程先生清楚地读出“吉祥”“平安”。程先生又指着肖总说了一句不完整的话,你们忙,意思是让大家走。

二

2020年2月11日下午,程先生发来邮件:

徐俊同志:谅全家安好。按合同《月无忘斋文选》应付稿费,请查“文史馆馆员文丛”是否履行?如有可能,请帮我把稿费捐助武汉中心医院一线医护人员,外加红河审稿八千元。另,下月请勿为我作任何祝寿之举,谢谢!程毅中

程先生提出要把稿费和审稿费捐给武汉疫区医护人员,我马上请编辑室查了稿费支付情况,《月无忘斋文选》稿费30000元,税后26640元,已于2018年11月汇入程先生银行账号。程先生表示抱歉,说存折只记十二月累存多少,包括工资、稿费等在内。并表示要取现金捐寄。第二天又跟我说,红河的审稿费已收,但他觉得没有充分参与,想退又无法退,决定捐掉。程先生明确表示一定要捐给武汉中心医院的一线医护工作者。

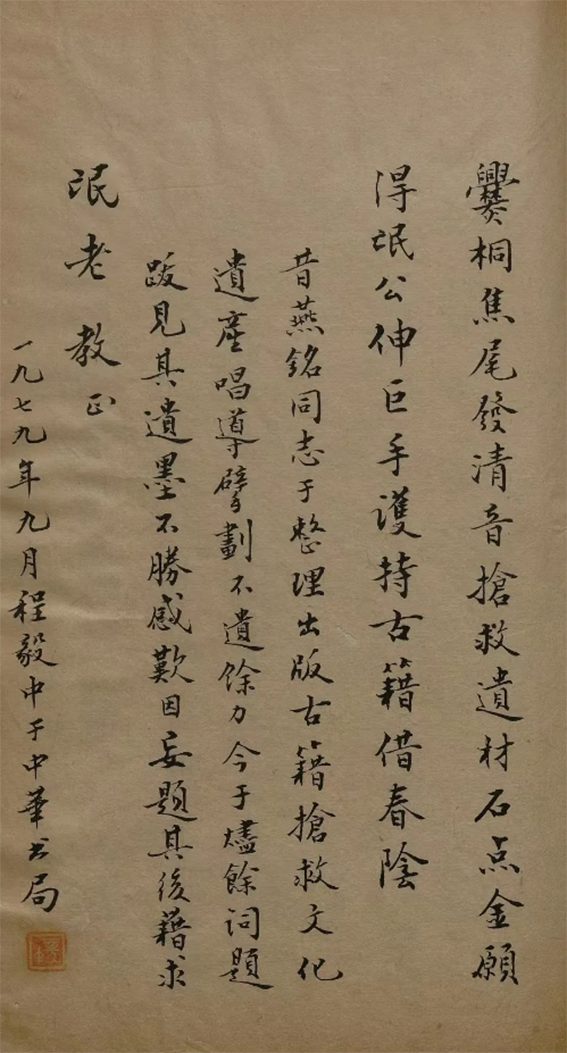

此前我们曾经想借《程毅中文存三编》出版之机为程先生祝寿,但程先生总表示还有一些文章没有写成,写出来再收摊。也曾设想等编校中的《宣和遗事校注》出版后,在局内开一个年轻编辑座谈会,请程先生跟大家谈谈古籍整理出版,以代祝寿仪式。但程先生跟责编要求,校样改定后他还要再亲自审读一过,另外还有书影待补,出书推后。到3月25日九十大寿生日当天,因为疫情防控,大家不能进入小区到家里表示祝贺,程先生提出来局,在书局院子里,人力资源部按例准备了鲜花和蛋糕,熊国祯先生、柴剑虹先生预先写好了寿联和彩笺。程先生谈笑风生,说疫情之下才理解古人说的“不为良相,便为良医”,良医应该越多越好。说想起以前读过的康有为《大同书》,多是对大同世界的空想,只有最后“医视疾病之乐”一段才是有利生民的。

三

2021年秋,我的《翠微却顾集——中华书局与现代学术文化》编定,曾面请程先生赐序。11月初全书清样改定,送到程先生家,程先生表示很有兴趣先睹为快。只用了一周时间,程先生通读了全稿,校样边上还留下多处铅笔校改字迹,写出了4000多字的序言。11月8日,程先生发来序言初稿,邮件云:

徐俊同志:大著序言,已拟一初稿,送上请提意见。关于《海瑞集》《徐渭集》《文选》和大字本《李太白全集》的项目,如有旧档,想请齐浣心替我核对一下,尊意如何?待我改定后再把校样退回。即祝撰安。程毅中,11月8日晨

邮件显示发出时间:6点10分。

因为《翠微却顾集》所写都是中华书局的书人书事,正是程先生一直看重的内容,所以得到了程先生的高度评价。程先生一直关注书局书稿档案的保存和管理,平时也经常打电话给我,对一段时间流失的书稿档案表示关切。程先生初稿再次提到流失档案的事:“我感到遗憾的是,中华书局有一时期的部分档案,竟流失在外了。幸而这位废品收购者比某位出版社当事人还有眼光,把这部分档案送到了拍卖公司,又有识货的人收购了。徐俊又从网络上搜索到了一些残片,稍稍得以补救一点,也算是拾遗补缺了。听说社科院近代史研究所的学者,已经据中华书局的部分档案立项一个大课题了,也是不幸中的大幸。”因为档案流失涉及“文革”中中华书局全员下放咸宁干校,涉及1971年回城后单位的分合,涉及中华书局迁出王府井大灰楼,具体情况至今扑朔迷离,难以说清,因此我建议序言不提此事。程先生回信说:

徐俊同志:我尊重你的意见,基本照改了,又改了几处,以此为准吧。另附旧作一文,供参考。程毅中,11月11日

11月11日,程先生返还我序言改定稿,并用附件发给我一篇旧作《赵玄郎与赵玄朗》,是关于赵匡胤名号的考证。

四

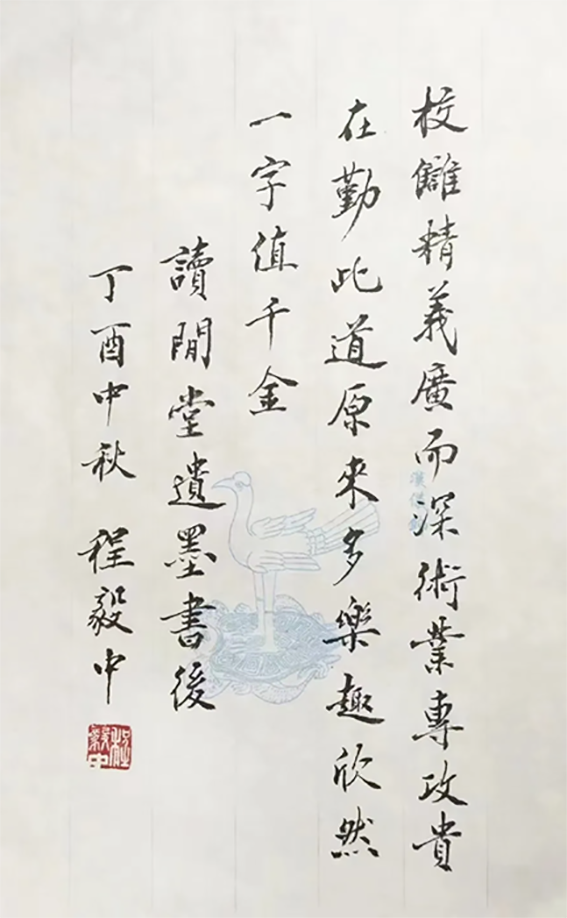

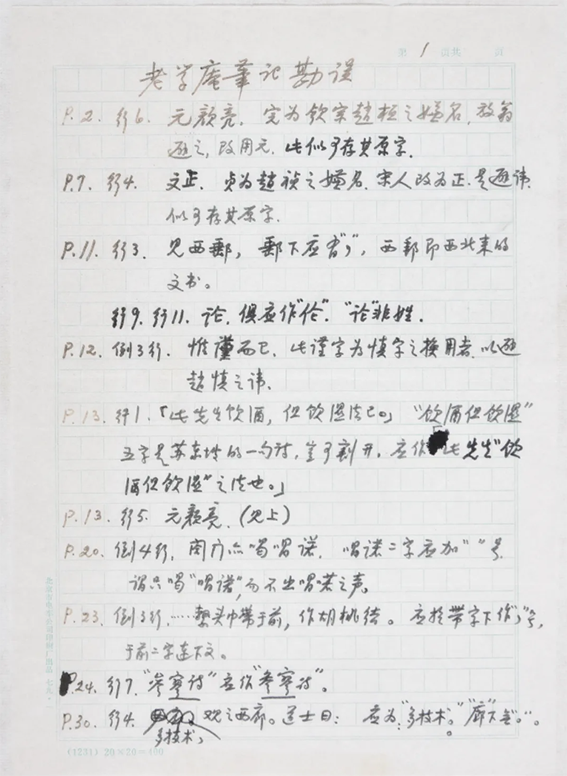

2022年5月7日晚,傅杰兄微信发来嘉德“笔墨文章里的大家小品”拍卖专场的一页图录,是启功先生写给程毅中先生的“《老学庵笔记》勘误”4页,末页有启先生留言:

我当晚发邮件转给程先生,邮件显示发送时间20:08。半个小时后,20:46程先生回复邮件:

徐俊同志:感谢你和傅杰先生的盛意。这封信非常宝贵,可是我毫无印象了。……正好近日我也写了一篇再读《老学庵笔记》的笔记,还未发表。那是由《全宋笔记》里的硬伤而引起的……。可惜照片字迹不大清楚,要仔细辨认。古史室如有人愿意用以修订史料笔记,我愿合作。最近我的电脑中了病毒,所有笔记、文件都丢了,尚待修复。现在疫情严重,一切停顿了。请多保重。程毅中,5月7日

徐俊同志:启功先生的信已请胡珂整理打成文件,我想发给周杨在《简报》上发表,附上请一阅。学习了《古籍工作的意见》(编者注:指《关于推进新时代古籍工作的意见》),我斗胆放手写一文……拟对跑马圈地、好大喜功的学风进行质疑。……如何措词,尚待斟酌。附上请提意见。顺祝健康!程毅中,5月17日

程先生的文章题为《重读〈老学庵笔记〉》,列举了前人对中华书局1979年版《老学庵笔记》的指误,分析了启先生勘误的价值,并对《老学庵笔记》的两个新整理本标点和校勘进行了举例评价,指出某版“没能充分借鉴前人今人已有的成果,包括各界读者的反馈,因而达不到后出转精的目标”,指出浙江古籍版,“才是现有《老学庵笔记》最好的版本(可惜的是,书中有些繁体字与简体字混了),才是后来居上的新版本了,值得推荐和学习”(后发表于《古籍整理出版情况简报》2022年第7期,题为《关于提升古籍整理出版能力的几点思考》)。

我立即回复程先生,并附上新写的短文《一种过去的“编辑病”》(刊于《中华读书报》2022年5月18日),短文主要引述新见的吴泽炎、刘叶秋两位商务老人给赵守俨先生的字条,字条所记都是某本中华版图书的标点错误。次日收到程先生来信,对这种过去的“编辑病”谈了自己的认识:

三封信都已收悉。所问文题,实为一稿。我的初稿先给周杨作“内参”,不敢发表,古籍工作意见印发后,正好得见启老的信,才改写成文。……此稿你认为可以发表,那就稍加修改发周杨了。

感谢你发来的文章,编辑匠的职业病就是爱吹毛求疵。这本是工匠精神的体现,但容易得罪人,自己也会有优越感,以己之长,轻人之短,那就不好了。我近年自知渐明,要换位思考。如吴小如先生批评我们编辑不识草书字,我就不痛快,但他那样的“学术警察”对我们也有好处,觉得看问题要全面客观一些,也要知道自己的“病”。老编辑都有管“闲事”的习惯,吴泽炎先生也常给文学书留言,我往往在样书上改过就把小条扔了,不像守俨先生那样都存入档案,这一点就该向赵先生学习。文学室的样书没有保管好,一搬家就散失了,我也有一部分责任。你的文章是不是在微博上发?以后可以收入文集,传承老一代的传统。

启先生的信,胡珂整理出来了,我转给柴剑虹看,他对原书校了一遍,改了四处;我又对照片校了一遍,又发现几个错处。一封短短的信,三个人校出了三个版本,可见古书校勘之必要和出错之难免。附上最新的版本,请你再看看。闭门焦虑,聊天也是一乐。顺祝健康!

程毅中, 5月18日

程先生写过很多古籍整理的勘误札记,正如程先生所言,这本是编辑匠的职业病,这也是中华书局的传统。20世纪80年代起,由中华承办的《古籍整理出版情况简报》几乎每期都有各地学者、读者撰写的点校勘误短文,主要针对对象就是中华版新印古籍。中华书局自己办的小刊《书品》,也一直刊发读者对本版书的纠误批评,后来才扩展到不限于本版书。古籍小组李一氓老甚至亲为题签,由古籍办定期从报章选编出版了《古籍点校疑误汇录》六册。程先生历年所撰古籍整理札记,主要见于他的《古籍整理浅谈》,他说:“我的《浅谈》主要是总结正、反两方面的经验,……更偏向于反面的例证,所以多数文章是吹毛求疵的。我的信念就是质量第一、读者第一,知错必改、举一反三。”(李小龙《丹铅绚烂焕文章——程毅中编审访谈录》,《文艺研究》2017年第1期)

在2022年元月2日给我的长信中,程先生还说了另一件事:

前年我偶尔见到《仪顾堂题跋汇编》的序文,读不懂,就努力为它做些考证。最后写成一文,愿提供同仁们参考。但不想公开发表……最近又稍加修改,先请你提意见,还想以适当方式发表……因为这篇序文很典型地说明了骈文的弊病,代表了晚清文风的歧途。

程先生发来的这篇文章题为《时刻要警惕古籍里的暗礁》,全文6200字,对古籍中骈文的标点问题进行了深度探讨,文末说:

根据我多年来读书和审稿的经验教训,骈文的标点往往最容易出错。这在新印的通俗小说的序跋和赋赞里也常能发现,几乎已成为一道难关。因此我要再一次提出警告。当然,古籍整理最好要先读懂全文。夏鼐先生曾提出一个设想,整理古籍要先做注释后加标点,这一要求虽然在理论上是正确的,但目前很难实现,我们只能从一部分急需做值得做注释的书做起。

文末附注了写作时间:2020年12月6日初稿,2021年12月26日改定。

五

从我前面不厌其烦的引述中,大家可以感受到程先生直到晚年仍然抱有非常强烈的学术探究之心和写作的动力,这一点在“躺还是卷”的社会大背景下,实在太难能可贵了。

2023年6月14日晚上,程先生给我发来新写的文章《〈敦煌讲唱文学写本研究〉读后》,4000多字。《敦煌讲唱文学写本研究》是日本学者荒见泰史先生的著作,2010年在中华书局出版。程先生于敦煌俗文学研究有素,一直关注敦煌学的研究进展,突然对十年前的一本旧书感兴趣并写下长篇读后感,必有新见。程先生指出:

作者从写卷年代先后的变异,推测其情节的累积变异之迹,这和我们整理古籍时重视早期写本是一致的。但荒见先生更关注同一母题的不同品种,有讲唱文学之外的作品,包括故事素材和受其影响的案头作品。这就扩展了研究的广度,不止于校勘文字的范围了。

又明确指出:

首先要向读者推荐这本书对敦煌讲唱文学的校勘工作一个新的突破,就是从内容的差异来推测其年代的先后,确定其较早的底本,然后再以本校、他校的方法,校勘其文字的优劣和是非。比以前我们先校文字,然后再推测其写作年代及改写年代,的确有不少新的发现。

附记:偶尔发现了一个问题,本书第203页上有一句话,令人莫名其妙:“《众经要集金藏论》是北周释道纪之作的一本佛教文学集……”《金藏论》作者佚名,无从考查,怎么又出了释道纪的作者呢?我从北周的僧人里探索,发觉应该是释道安之误。北周时有个僧人道安,著有《二教论》和《训门人遗诫九章》,前者可说是佛教文学的一篇书录,出自较晚的《广弘明集》卷八,那才是一部佛教文学集。这里不知怎么出了一个很显著的错误,今后此书重印时应当改正。

我认真学习了论文,并就道纪《金藏论》查了一些资料,两天后给程先生回复,附件发给他伍小劼、王惠民等近年刊发的文章。第二天,程先生邮件回复:

徐俊同志:感谢你提示的信息,纠正了我的错误。说明我大大的落伍了。伍氏的文章刊于《文献》今年1期,也没看到,教训是必须随时搜索网上的有关信息。荒见的书写于2007年,出版于2010年,他没有考证作者,又一再说作于9、10 世纪。我虽怀疑,不知十几年来,已有许多人作了补正。我今年才看到他的书,所以对道纪那句话感到奇怪。我从中得知说因缘的底本,都取自某某经的“略要”,是一大收获。敦煌写卷有因缘一类,也可以证实。荒见对《金藏论》的发现是很大的贡献。再次表示感谢。希多保重。程毅中,6月17日

直到9月10日,程先生还在考量此事,又发来邮件:

徐俊同志:感谢你的关心。荒见的书,出于2010年,我到去年才看,真是太落伍了。王惠民的文章,知网出于敦煌研究院,不知是否《敦煌研究》?似始发于20年,很早很全面,想责编也看到了……。只是书中203页那一条,非常奇怪。附上一条,请替我转告她,因我没有她的邮箱。现在你是敦煌学的专家,请多指教。程毅中,9月10日

程先生要我转给本书责编,旨在重印改正,可见程先生的责任感。程先生在文中还提到了道教变文:

“说因缘”成为一种伎艺,比变文流传更久,在南宋末周密《武林旧事》记载的“诸色伎艺人”里有“弹唱因缘”艺人童道、费道等十一人,看来像是已被道士所传承了。中国道教接受了佛经的影响,这一点荒见在书中《道藏本十王经类》一节里已作了考证。但《水浒传》里鲁智深也谎称他会“说因缘”,可见和尚会说因缘还是佛门的传统。

当时我正好在撰写提交敦煌吐鲁番学会成立40周年年会的论文,向他报告关于变文用于道教传播,我最近从上海图书馆碑帖叙录看到一张宋刻《灵宝度人经》跋的图片,跋文直接提到了阎立本“灵宝度人经变”。因为我对道教经籍完全不懂,在几位友人的帮助下,才勉强成文。兰州年会结束后,我把论文发给程先生,请他指教,其后于10月4日、10月19日收到程先生两封邮件:

近日重读大作,很感兴趣。第一页引《宝刻丛编》文末“範”应作“范”。此道家变文实为仅见,非常珍贵。文中叙及“南方丹霞元君”一词,引起我的联想,泰山顶峰有碧霞元君,传说为高层女神,与丹霞正好相对,疑下文大富长者之女,出家后或即成神,则有可能称碧霞元君,惜经文中无此情节,变文已残。您如有兴趣试探一下,有无线索?

近日重校《云斋广录》,注意到《盈盈传》中泰山顶上的玉女,已被写成女仙,是盈盈的侍主,也就是碧霞元君的前身。在宋真宗时受封为神。又偶而发现,唐卢肇《逸史》中有女神紫素元君,能主管人的生死寿夭,才是碧霞元君的前身。但唐代道家变文里可能早有丹霞元君,则无可怀疑。《逸史》已佚,残文见《类说》卷27,李剑国有详考。供参考。

这是程先生读书治学时时留意、博涉旁通的生动例证,而我在文章提交会议宣读后,也就没再继续关注了,重读程先生邮件,愧恨交加。

程先生是成就卓著的古代文史学者,古体小说整理与研究的开创者和集大成者,但是他时刻知道自己作为一个编辑和出版人的本分,不但对中华版古籍的选题、编辑出版和整理质量始终关注,也长期关注业内同行的古籍整理出版成果,关注古籍人才培养,并积极推动古籍数字化良性开展。

2023年6月14日,我上午回六里桥参加《南史》修订定稿会,下午陪肖启明总一起拜访程先生。程先生手拿从网上买来的《锦衣为有金针度:陈新古籍整理与古典文学研究论集》,发自内心地表彰陈新先生一心为人作嫁的编辑本分。又说无论是物质生产还是精神生产,高质量发展总没有错。

程毅中先生与中华书局现任执行董事、党委书记肖启明(左一)聊天

2021年2月8日,我陪古籍办领导去给程先生拜年。程先生屡屡说到古籍整理出版人才问题,特别说到1981年中央37号文件《关于整理我国古籍的指示》当中的一段话:“从事整理古籍的人,不但要知识基础好,而且要有兴趣。”对古籍整理质量问题,程先生始终认为一方面是知识储备不够,另一方面是态度不够认真。每当发现中华版古籍的问题,听闻学术界对中华版某本书的批评,都会寝食难安,会给我和顾青打电话、写邮件。文学编辑室一度人才流失减员严重,程先生当面跟我说,不能让文学室编辑力量这样削弱下去,看着我说“你有责任”。

2021年12月29日,我从书局领导岗位卸任,倍感轻松。但就在当天,网络上出现了多年没有的舆情——读者对《梁佩兰集校注》校注质量提出了尖锐批评,引发热议。两天后就是中华书局110周年局庆日,给刚刚接手的新班子带来棘手难题。2022年元月2日,程先生给我一封长邮件,开头就说:“从网上看到《梁佩兰集校注》事故,大为震惊。中华110周年纪念的活动,更要以总结经验、提高质量为主题了。”后来我知道程先生也给顾青兄写了更严厉的信。近日又偶然读到程先生给一位媒体朋友的邮件,其中说道:“最近中华书局遭到了猛批,我为之痛心不已。对我来说,以前在职时没有尽力按金灿然、徐调孚先生那样强调质量第一和重视人才,也留下了一点遗憾。”看到程先生的自省,我作为当时的主官,真觉无地自容,教训惨痛。

年事已高的程先生,对中华书局发展状况的关切从未稍减。2023年6月2日,我和李岩兄一起参加了中央召开的文化传承发展座谈会,散会之后拿到手机,首先收到的是程先生的邮件:

徐俊同志:近安!在《文艺报》上看到大作,很有感触。二十年后,中华又发生了一次小地震,似乎又要来一次“新生”,我不禁感到忧虑。……希望你能全面地总结经验教训,继续为中华出主意,帮助尹涛、张继海他们走向再一次“新生”。顺祝健安。程毅中,6月2日

过去一段时间,书局领导班子变动较频,引起程先生的焦虑。应凤凰徐海总约稿,我唯一一次就2003年中华书局的调整写了一篇小文,题目原是《将学术引向大众的最初探索》,刊发时被改为《20年前,中华书局的一次新生》,有点“骇人听闻”。程先生由此想到中华书局近20多年经历的挫折,不禁感到忧虑。散会回程与李岩兄同车,看过程先生的邮件,都为程先生的爱局之心深深感动。

七

疫情居家,我又写了几篇与中华书局局史有关的文章,都曾发给程先生求教。一篇是《最喜春风同坐处——校史之外的先生们》,一篇是《卢弼〈三国志集解〉印行前后——古籍出版社书事钩沉之一》。2022年5月19日,程先生给我邮件:

徐俊同志:拜读大文,十分佩服,材料如此丰富,真善于搜集资料。古籍出版社只有两年多的历史,它的社史只能附在中华局史里叙述,非常可贵。文学古籍刊行社也把一批存稿转给了中华,但没有记录。我问过人民文学社,他们也没有档案。去年还是我给他们提供了关于古籍整理出版的一些史料。大文如能交《世纪》发表,我就可以完成代约稿的使命。否则给《中国出版史研究》,也可以增光一下。……程毅中,5月19日

5月25日又给我邮件:

徐俊同志:信和附件收读,非常高兴,你居家几天就写出了两篇大文章。收集的资料如此丰富,真是有心人。《当时乐事》文,第二节2行引书待补年份,第5页引王仲荦手书题记,“询”当作“洵”,想在复核中。你是否准备以此篇给《世纪》?我已与沈飞德通信,他表示欢迎。我觉得《三国志集解》那篇史料价值更高,不知你准备给谁?如能都给《世纪》更好,或先给一篇。悉听尊意。《当时》这篇照片很多,不太清楚,不知还能否修整?改定后给我先转去,你的电话可否给沈?以后可直接联系。我的《宣和遗事校注》印出来了,是你的题签,中华还拿不到书,可是网上已经在卖了。要等小区解封后再说了。即祝健康。程毅中,5月25日

“当时乐事……”是《最喜春风同坐处》初稿时的题目。文中涉及启功先生诗的部分,我请柴剑虹先生和刘石兄帮我核正补充,竟然发现启先生答唐长孺先生诗不止一首,不但有异文,还有不同的诗题。现在常见的启先生书赠王湜华手迹,是我2006年亲见并拍摄的,后来用作“二十四史”修订宣传,把“王湜华长兄”那一行修掉了。按理启先生和诗也应该有三首,不知道为什么没有完整保存,一首见于《启功絮语》,一首见于《集外集》。启先生书赠王湜华手迹的诗后题记部分,有一处断句,我请程先生帮我再斟酌。程先生回复:

徐俊同志:信和定稿已收读,又有新的发现,可喜!启先生书赠王湜华的一首,用居、庐、须、腴韵,即和唐先生的第二首,当作于1976年无疑。落款1976年冬,连下王命书而言,但不须移后。另一首用翰、寒、餐韵,和唐之第一首,只山与端字不同。可能有和第三首韵的,待访查。我闷坐无聊,每天早晚都开邮箱,因电脑里的资料找不出,不能写新的东西,只能聊天了。尊稿拟将转《世纪》,如有修改,可请他们打出校样再发回看一遍,如何?程毅中,5月27日

程先生非但解我疑惑,还热心地将稿件推荐给中央文史馆和上海文史馆合办的《世纪》杂志。在我已经向《世纪》投出稿子之后,程先生6月3日还来信指出其中的误字,并说:“我替《世纪》组稿的任务完成了,也是一乐。”

尽管程先生在邮件中说“因电脑里的资料找不出,不能写新的东西,只能聊天”,但就在这封邮件里还附了一篇不久前写的校史笔记:

你收集二十四史的资料很多,记不记得有关《汉书·高帝纪》的一个问题,我前不久写了一条笔记,谈了一个疑案。不知点校本之后六十年来有没有人提过?包括汉书补注的资料?现把拙稿附上请教,此稿已给胡珂看过,她说将提给汪桂海看,但如果有人已说过,那就没必要了。我不会参与群聊,只能用邮信跟你聊天了。

八

2022年7月25—26日,北京中贸佳圣春拍预展,上拍了汪绍楹先生的全部手稿。汪先生被程先生称为“古籍整理专业户”,整理的古籍包括《艺文类聚》《太平广记》《搜神记》《搜神后记》等重要典籍,还参加了中华书局“二十四史”的点校,留存档案资料极少。在友人的帮助下,我连续两天到预展现场翻看了全部两箱文稿,选拍了一些照片。26号下午回到家,就给程先生写邮件报告了汪绍楹先生遗稿的情况:

程先生好!

最近北京的一家拍卖公司上拍了汪绍楹先生的全部手稿,据拍卖公司的人说是汪家天津所存。昨天和今天预展,我昨天去看了五个小时,今天看了三个小时,调出来一摞摞翻看。汪先生在《魏书》《隋书》《晋书》三史上下了太大的功夫,工作记录和校勘记初稿全部都在,对我来说有很多新知,比如《魏书》,汪先生只是短暂参与,但也留下了大量初稿资料,第一次看到了王永兴先生校《册府》和《御览》的卡片册(一种宣纸小册子)。《隋书》其实基本做完了,85卷校勘记原稿有84卷都在,留存的与《隋书》有关的资料更多,后台功夫了不得!《晋书》我以前知道他跟吴则虞先生的矛盾,现存有汪先生重新加工《晋书》的原稿和详细记录,包括闹翻的直接原因。最可贵的是“文革”前各种体例样稿和会议纪要的油印件,比书局所存要多很多,应该是比较全了。以前一直没有找到刘节《旧唐书》的样稿,这次看到了卷一、卷八两个油印件,都是当时的讨论稿。汪先生古籍整理的成绩,不只限于子部书,集部、史部都下过功夫。

拍品中有《太平广记》的校勘记一大捆,我拍了卷一卷二的首页,拍了这捆的最后两页。

拍品中有一部《宣和遗事》稿本,五大册,正文剪贴,每则后钢笔抄的笔记文字。同时放了一册上海版《宣和遗事》,拍卖公司以为是这本书的底稿。这个稿本我随机拍了一些手写稿部分。

《太平广记》和《宣和遗事》的照片都在邮件附件中,供程先生阅览。

程先生当天傍晚收到邮件后,就给我回了信:

徐俊同志:非常惊喜。感谢你把《广记》和《宣和遗事》的校记送我,虽无大用,但了解他做了许多工作。《广记》书上只夹注一部分重要的异文,实际上他是做了很多校勘的。当时风气要求简明,反对烦琐校勘,所以留得少。有些必要的交代也省了,中华重印时我帮他改了一下说明,如谈本有三个印次,才公布了。《隋书》《晋书》我不了解,既有油印本怎么局里反而没有呢?可见我们的档案不全。也许像张元济百衲本校记那样,会藏在哪个角落里吧。这是从汪家冒出来的,不知起价多少?如果中华有钱,就该买回来。我们印了好几种汪校的书,我总觉得还欠他一笔情。或者找个热心人买了,所有权归他,复印一份给中华。顺祝健安。程毅中,7月26日

《搜神记》出版之后,很受读者欢迎。第一版印了五万二千册,不到一年就卖完了,第二年就再次印行,到1985年第三次重印,已印了近二十万册,这是出乎我的意料之外的。……现在出书后销路很好,学术界的反应也很好,我总想送几本样书和补发一些稿酬给作者的家属,可是始终没有找到他家的后人,这事也使我久久不能忘怀。

……汪先生整理的古籍,至少还有一本人民文学出版社的《昭昧詹言》。此外,可能还有一些没署名的。我希望有知情的人能多介绍一些情况,以表对这位为古籍整理做出过不少贡献的专家的敬意。

程先生自述与汪绍楹先生只因《太平广记》重印见过两面,但他因汪先生的古籍整理成就,一直心存感念。

这让我想起另一件事。中华书局老同事之间关系是比较简单的,所谓君子之交也。但程先生对老同事很有感情,2021年谢方先生在上海去世后,程先生写了专文交给《文史知识》刊发,表示怀念,在给我的邮件中说:

徐俊同志:你好!6月初得悉谢方先生去世,我作为同时期的老同事,觉得应该有所表示,写了一篇追思的文章……我自知写得比较简略……但觉得谢方先生是中华书局培养的第一个学者型编辑,对中西交通史和《大唐西域记》的贡献很大,在学界也有较大影响,只在网上发一讣告似还不够尊重。他也是《文史知识》的老作者,是否另组一两篇纪念性文章为宜。程毅中 9月16日

程先生出生于吴门世家,他在几篇访谈和自述中有谈到幼年在苏州的读书生活。另外,程先生与苏州的关系,还因为一部宋版《杜陵诗史》(全名《王状元集百家注编年杜陵诗史》)而一再被提起。

2022年12月,古吴轩出版社出版了苏州文学山房江澄波先生口述自传《书船长载江南月》,书中重提《杜陵诗史》的旧事:

……苏州图书馆馆长许培基因馆中没有宋版书,特意向市里请示。在他的强烈呼吁下,市里安排苏州古旧书店卖一部宋版给他。书店其实不想卖的,但也没有办法。开价八千元,结果许馆长认为太贵了。通过市里协调,最后以四千元的价格成交。《王状元集百家注编年杜陵诗史》从此成为苏州图书馆的镇馆之宝。

过了许多年,许馆长在《文物》杂志上发表文章介绍这部宋刻本,被王季常的嗣孙程毅中先生看到。他已寻找这部书多年,没想到书从保姆家流转到了苏州图书馆,于是一纸诉状,将苏州图书馆、苏州古旧书店、卖书人告上法庭。最后法院判藏书人将售书款归还程氏,图书馆再补给程氏两万五千元。

以江澄波先生的影响力,书出版后一时很受关注,先后有几位朋友将书中的有关内容发给我。我对此事也不甚了了,于是就用邮件转发给程先生。2023年2月5日,程先生复我:

承转示江澄波新书图片,老先生记忆尚健,但所说已补偿25000元,则系误传。当时法院审判员进行调解,谓苏图经费不足,只能补偿此数。我代表全家意志,要惩罚盗卖者,首先确认追赃,不愿放弃。审判员以威胁姿态说否则将驳回上诉。结果高院果然驳回上诉,我们分文未得。我已写了《〈杜陵诗史〉百年传奇的最后一页》一文,详述本末,发表于《世纪》2007年5期,但愿后人评说,以正视听。

此文2022年2月19日“善本古籍”公号曾转发,很容易看到,误传可以休矣。

程先生擅辞章书法,硬笔毛笔都佳,在我看过王仲闻先生《全宋词》审稿意见手稿后,发现程先生的硬笔字与王仲闻先生有惊人的相似之处,感觉到1958年程先生入职中华书局后所受到的同道影响。在王府井时代我就留意搜集收藏学者书法,但从没敢向程先生求字。得到程先生的第一幅墨宝,是书局搬到六里桥后,我请程先生、傅先生为图书馆阅览室各写一幅书法张挂,顺便向程先生开口求字。程先生写了两张相同的联语:“坐拥百城称巨富,借观万卷乐新知。”交给我的时候他说,久不写大字,试笔写了两幅,一幅让我留下。第一幅是偶得之,第二幅则是程先生专门写赠。

2010年3月25日,程先生八十华诞,设宴广安门内丰泽园,宾朋齐集,祝贺生日。之后程先生赋诗工楷写赠诸位,以表谢意。我为获书者之一:

好友齐临丰泽园,

今生相聚是前缘。

有花有酒春光暖,

徐俊同志哂正

程毅中八十学书

以上两件程先生墨宝,均已捐赠我的家乡扬中博物馆永久收藏。

程毅中先生题签《事类赋注》

徐俊题签《宣和遗事校注》

2018年11月9日,我陪陆灏兄拜访程先生,程先生为陆灏收藏的《宋元话本》补题。此前几年,应我的请求,程先生曾为我们各写文房小联一副。九十岁以后,程先生因颈椎压迫引起手指疼痛麻木,一般不再应允题字,但有两件长跋,值得一记。2023年6月22日程先生发来邮件:

徐俊同志:南大宋健先生送我《闲堂老人法书长卷》,的确很精美。我和他不大熟,找不到地址电话。请告我,并他的简历……顺祝健安!程毅中,6月22日

7月21日再次发来邮件:

徐俊同志:宋健地址收到,谢谢。看来他也是有心人,波斯识宝,但信中不留地址,快递单信息不全,我不能不复。眼昏手颤,勉力写了几句题词,附上请正。顺祝康吉。程毅中,7月21日

因为这件《闲堂老人法书长卷》高仿复制件,是我题签,程先生想我当知道地址,因此我第一时间拜读到了程先生长跋,又从南京友人宋健兄处,看到了墨迹本。下面是程先生发来的Word版:

题闲堂法书

冲冠一怒为红妆,

一曲梅村讽夜郎。

新曲何如周癸叔,

法书精妙仰闲堂。

近年论者谓吴伟业《圆圆曲》含有妒意,乃讽刺吴三桂降清之作。而陈圆圆终于断发绝情,出家为尼,胜于朝秦暮楚之藩王及追悔屈节之学士者。闲堂老人专志凝神写此长卷,盖亦赏识周癸叔新曲,赞同巾帼有胜须眉之意也。癸卯初伏,得见闲堂法书后敬题。程毅中,年九十三。

因为这件事,程先生知道了我以“容斋”为号,信中还调侃了一句:“你借用洪迈的号,也准备写随笔吗?”汗颜!

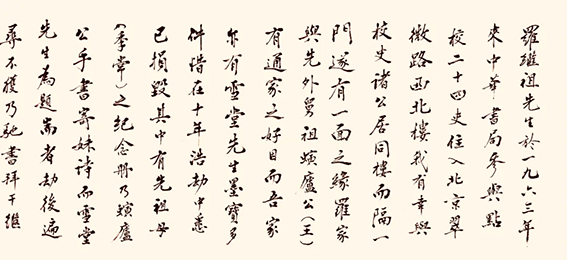

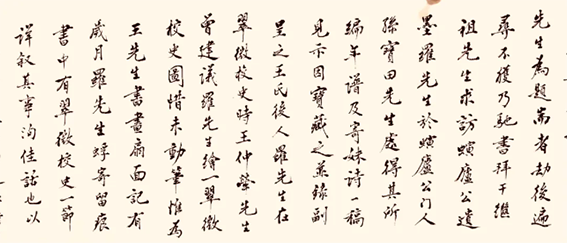

疫情中我起意写《最喜春风同坐处——校史之外的先生们》,是因为应大连山上美术馆赵胥兄的邀请,于2022年5月28日线上参加《空谷兰——罗继祖先生书画展》开幕当日的座谈会,会上我意外看到了罗继祖先生作于北京翠微路二号院的扇面,看到了翠微校史诸位专家访问陈垣先生的又一帧合影,有感于翠微校史除了书稿档案外竟无片纸诗酒艺文活动的遗存,于是搜集成文。第二年3月,赵胥兄发来新获罗继祖先生《黄山云海图》征题,在我还在踌躇无措的时候,赵胥兄发来了程先生题写的长跋:

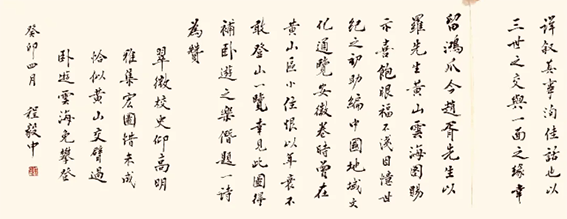

罗继祖先生于一九六三年来中华书局参与点校“二十四史”,住入北京翠微路西北楼,我有幸与校史诸公居同楼而隔一门,遂有一面之缘。罗家与先外舅祖螾庐公(王)有通家之好,因而吾家亦有雪堂先生墨宝多件,惜在十年浩劫中悉已捐毁。其中有先祖母(季常)之纪念册,乃螾庐公手书寄妹诗而雪堂先生为题耑者,劫后遍寻不获,乃驰书拜于继祖先生求访螾庐公门人孙宝田先生处,得其所编年谱及寄妹诗一稿见示,因宝藏之,并录副呈之王氏后人。罗先生在翠微路校史时,王仲荦先生曾建议罗先生绘一翠微校史图,惜未动笔,惟为王先生书画扇面,记有岁月。罗先生《蜉寄留痕》书中有《翠微校史》一节详叙其事,洵佳话也。以三世之交与一面之缘,幸留鸿爪,今赵胥先生以罗先生《黄山云海图》赐示,喜饱眼福不浅,因忆世纪之初助编《中国地域文化通览·安徽卷》,时曾在黄山区小住,恨以年衰不敢登山一览,幸见此图,得补卧游之乐,僭题一诗为赞:

翠微校史仰高明,

雅集宏图惜未成。

恰似黄山交臂过,

卧游云海免攀登。

癸卯四月,程毅中

早在王府井大灰楼的时候,我就听老同事们说,局里能做标准四六文的唯有程先生一人。程先生有《月无忘斋诗集》(中华书局,线装本,2010年)和《当代中华诗词名家精品集·程毅中卷》(中国青年出版社,2015年),这里仅就所见所记,转录三副程先生所撰挽联如下:

程先生与傅璇琮先生同学、同事,在王府井大灰楼还是同屋办公,程先生挽傅先生联:

同窗同事从来同道称畏友;

斯人斯疾请以斯言问老天。

白化文先生是程先生同学,一生至交,白先生去世后,程先生用大幅宣纸亲笔题写了挽联:

一生善与交游,不愁黄壤无知己;

八面全能应对,遍踏青山有粉丝。

在告别厅,程先生特地让我为他和阎中英先生在挽联前留影。

2017年春,程师母病逝,4月9日告别仪式,程先生有挽爱妻顾薇芬联:

七十年因缘终须一别,

八九岁风雨胜历三生。

程毅中先生与夫人顾薇芬女士(右一)

字简情挚,感人至深。非常怀念程师母在时,去家里看望他们,那样温馨的氛围。

* * *

抄书暂借磁盘记,通信都凭网络连。

这是程先生《八十自励》诗中的两句。电脑和网络,是程先生进入耄耋之年后读书写作和学术交往的工具。借电子邮件之便,我在程先生晚年与他有较多的交流,获教多多。重读这些文字,回忆过往程先生的耳提面命,深感有程先生这样淹博、严谨、方正、敢说真话的人在一起工作,真是福缘造化。愿前辈们的精神,能够内化为中华书局生生不息的传统,风范永存。

写到这里,3月25日零点已过,今天正是程先生诞辰,明天就要去向程先生告别。程先生安息!

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073