-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

建安元年(196)曹操迎汉献帝至许昌,封武平侯,遂挟天子以令诸侯,开始长期专权。至建安二十五年,其子曹丕“嗣位为丞相、魏王”,逼汉献帝禅位,终成魏帝,完成禅代。

曹魏国号除因地为名及谶言因素之外,亦与天文分野说有着密切联系。

建安二十五年十月,汉献帝有意禅位,群臣纷纷向魏王曹丕劝进,《三国志》裴注引《献帝传》记录了当时的“禅代众事”和进言内容,其主旨就是“灵象变于上,群瑞应于下”。太史丞许芝举述了图谶、符命、星象等各方面预示汉祚已尽、大魏代兴的种种瑞应,其中有这样一段文字:

夫得岁星者,道始兴。昔武王伐殷,岁在鹑火,有周之分野也。高祖入秦,五星聚东井,有汉之分野也。今兹岁星在大梁,有魏之分野也。

按在星占理论中有“岁星所在,其国有福”之说,“武王伐殷,岁在鹑火”典出《国语·周语》,鹑火星次对应周之分野,故周灭商;五星会聚历来被视为吉兆,汉高祖入秦时五星聚于东井,井宿正为秦之分野,乃“得天下之象”。如今岁星在大梁,为魏之分野,表示魏代汉而有天下。

数日后,给事中博士苏林、董巴上表,援引十二次分野说,以周文王受命、武王伐纣时皆岁在鹑火、周之分野为例,指出曹氏发迹历程在多个重要的时间点均岁在大梁,为魏之分野,故魏当兴,其情况正与先周相近似。

经过许芝、苏林、董巴等人的阐发,汉魏禅代便在天文分野的层面得到了有力支持,并藉此确立天命之征,同时又为曹魏国号提供了分野依据,这体现的正是“依分野而命国”的双重内涵。

这是中国古代天文分野学说服务于政治现实的一个实例。同样的例子在魏晋南北朝以及此后的王朝政治中屡见不鲜。

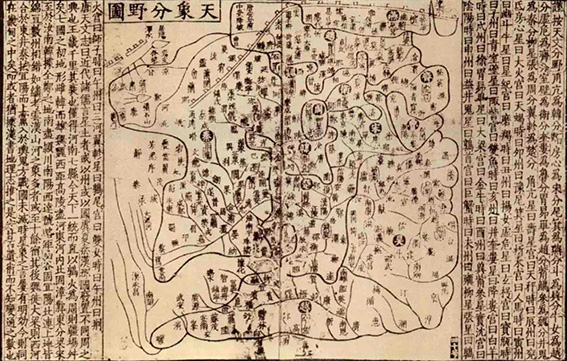

“分野”一词在中国古代历史文化中的原初含义与天文星占密切相关。古人相信,天文与地理之间存在着某种神秘联系,天上的星宿或星区可以与地上的不同区域形成完整的对应关系。天文分野就是由传统星占学衍生出来的一套认知天地对应关系的理论体系,在文献记载中又称“星野”、“星分”或“星土”。它旨在建立起天地之间的映照关联,以便依据天象来判断地上人间的吉凶灾祥,即《周礼·保章氏》所谓“以星土辨九州之地,所封封域,皆有分星,以观妖祥”。而事实上,星占家对天象的真实与否似乎并不在意,最重要的是如何解释天象以达到某种政治目的。质言之,包括天文分野在内的各种神秘主义学说其实都是为现实政治服务的工具。

分野学说是传统星占学的理论基础。自战国秦汉以来盛行于世的传统星占学以天象占测人世间的吉凶祸福,而要将各种休咎之应具体对应于某一地理区域,则必须依赖分野学说,如明人周述学即谓“星曜普临,而应必系于所主分野之吉凶”,清张永祚称“前人占验,所重在分野”。故分野学说多见于历代正史《天文志》《五行志》以及其他天文数术类文献记载,并被广泛应用于各种星象占测之中,对各个时期的王朝政治产生了至关重要的影响。

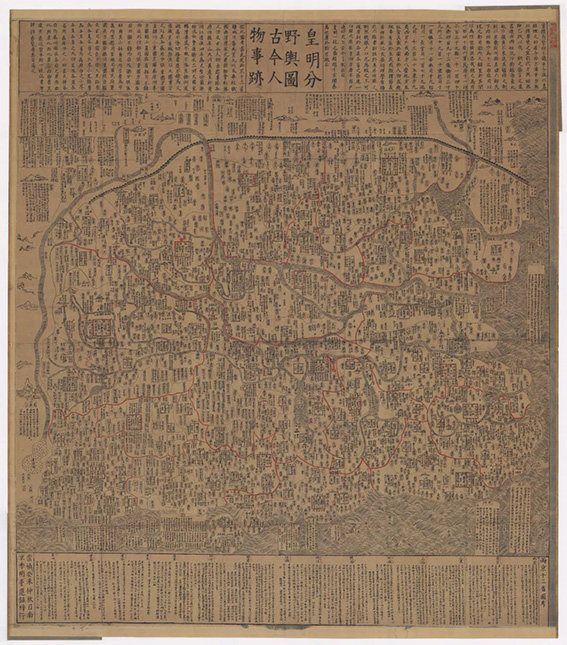

天文分野是古代地理学的重要内容。古人认为分野不仅可以辨祲祥,亦可识地理、正疆域,如唐吕温《地志图序》谓“毫厘之差,而下正乎封略;方寸之界,而上当乎分野”,明人也有“画分野以正疆域”、“地理直从分野辨”及“辨分野于毫厘兮,正封疆于方寸”等说法。因此,分野学说常常被纳入地理类文献的撰述之中,成为古代地理学不可或缺的组成部分。譬如,《汉书·地理志》记述西汉各地人文地理状况,即按照十三国分野区域进行分区;《隋书·地理志》将隋代疆域按《禹贡》九州加以划分,并上应星躔;宋代以后,绝大多数地理总志及各地方志记述地理沿革必首列分野,诸如《历代地理指掌图》等历史地图集往往收录有天文分野图。甚至许多文学作品中也充斥着以分野代指地理的诗句,如王勃《滕王阁序》“星分翼轸,地接衡庐”、李白《蜀道难》“扪参历井仰胁息”即为我们耳熟能详,说明天文分野是古代文人信手拈来的一种地理学常识。这种常识对民间社会也产生了很大影响。例如浙江金华,古称婺州,乃因其所在吴越之地对应婺女星而得名。城内特建星君楼,供奉宝婺星君,“宝婺”(或“婺”)至今仍为金华的别称。

分野体系是古代中国人宇宙观与世界观的一个缩影。传统分野学说将天文与地理紧密联系在一起,构建出一套天地对应的理论体系。这一天地模式既体现了古人“在天成象,在地成形”、天地和谐的传统宇宙观,又承载着人们对于地理世界的认知与想象。从各种分野说所采用的地理系统到历代王朝根据本朝疆域而调整的分野区域,无不体现着当时人的世界观和天下观。从这个意义上说,天文分野是我们了解古代中国人思维世界的一个窗口。

天文分野与王朝政治的关系是研究天文分野无可回避的一个核心议题。天文分野学说对中国古代的政治文化产生的持久性影响,主要体现在两点:

第一,分野说因其天地对应的独特理论体系,成为中古时期政权更迭寻求“天命”的重要依据之一。

魏晋南北朝时代,天下长期处于分裂割据的状态,诸多政权相继建立,旋兴旋灭,以五德终始、谶纬、星占为代表的神秘主义学说盛行于世,被各政权建立者援引为寻求政治合法性与王朝正统的理论依据,成为一种传统政治文化。各个新生政权在建国时都要为自己寻找“天命”的表征,从而证明自身的政治合法性。且所谓的“天命”不能仅仅是孤单的一两条材料,而须从多个方面形成一组证据链才能具有说服力,充分体现出“天命”的效力。 最完整的“天命”构成应当包含谶语、符命、天象三方面的各种祥瑞,这在魏晋南北朝时期禅代型政权的禅让程式中表现得最为明显,基本上都有代表官方天学阐释权威的太史局长官进献祥瑞的环节。

第二,分野说的流行对于强化古代中国人的“大一统”观念具有重要意义。

至汉代形成的二十八宿及十二次分野说采用十三国和十二州地理系统,前者反映的是春秋战国以来的传统文化地理观念,而后者体现的是汉武帝时期“大一统”的政治地理格局。无论是哪一种系统,其地理区域都涵盖了整个中华大地。

至西晋陈卓厘定分野说,最终确立了以十二州为主并兼容十三国的分野模式,说明“大一统”的地理观念已成为主导。

魏晋南北朝时期,虽长期处于分裂割据的状态,但星象占测所依据的分野学说仍采用汉代以来的十三国和十二州地理系统,各个政权并未创制出仅适用于本国所占领区域的分野说。

这体现出自秦汉以后,建立“大一统”帝国已成为中国历史发展的一条主线,尽管期间有天下分裂的时候,但最终的目标都是要实现统一。同时,也正因为这一时期各个政权均依奉同一套天文分野体系,所以人们才能藉此来寻求“天命”,昭示天下“正统”所在。

此外,天文分野学说所体现的“大一统”观念还蕴含有华夷之辨思想。

二十八宿及十二次分野所采用的地理系统,无论是十三国,还是十二州,就其整体地域格局而言,传统分野体系所涵盖的区域范围基本就是传统意义上的中国,而不包括周边四夷及邻近国家,这就是北朝颜之推所指出“分野止系中国”的地理特征,它清晰地反映出“中国即世界”的传统天下观。这种世界观思想从汉代分野说形成以后一直延续到明清,不过分野区域所涵盖不同时期“中国”的地理范围则随着历代统一王朝疆域的变迁而处于不断调整变动之中,最终在清代臻于极盛。

“分野”此前多归入天文学史的范畴,属于科技史的研究领域,而《天地之间:天文分野的历史学研究》区别于科技史家论著,主要在于突破传统科技史的研究框架和视野,从历史学的视角出发,在大历史中充分发掘天文分野研究的广阔空间、多重面相和重大价值,寻求天文分野与各方面社会历史相交叉的问题,进行跨学科的研究。这既是历史学者的本职工作,同时也是科技史回归历史的必由之路。

天文分野是由中国传统星占学衍生出来的一套认知天地对应关系的理论体系,它既是传统星占学的理论基础,又是古代地理学的重要内容,同时又反映了中国人的宇宙观与世界观,具有重要的研究价值。本书从历史学的视角出发,采用跨学科的研究方法,首次对中国古代天文分野的历史演变、理论模式、思想传播及其政治文化涵义做了系统研究。全面梳理了天文分野学说的起源、释义和理论类型,重点考察有重要影响的二十八宿及十二次分野体系的形成、定型与衍变,以及在古代王朝政治中所发挥的重要作用和折射出的天下观思想,进而透过天文分野的视阈对东西方世界观试作比较,体现出一种全球视野。

东汉中央朝廷崩溃后,各地势力在碎片化后重新整合,群雄并起,东汉名存实亡。本书聚焦于东汉末年直到三国鼎立局面形成的这三十余年间,群雄势力发生、演进与重组的历史过程,尝试通过对基本史事的重新梳理,分析各主要军阀集团的内部矛盾以及军阀之间的利益纠葛,并从秦汉大一统制度遗产的角度,来探讨秦汉旧制是怎样抑制了汉末“破碎性分裂”的延续,并将历史发展的轨迹重新引导向局部统一。

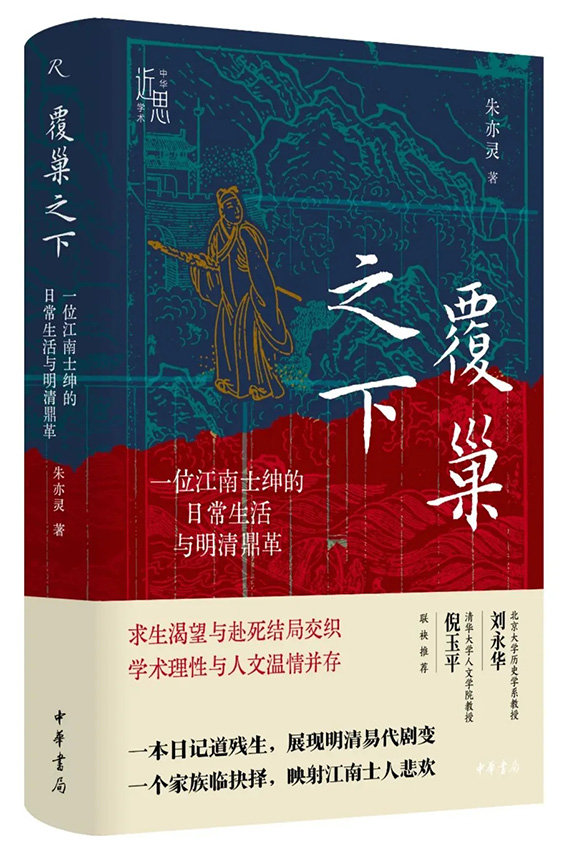

一本日记道残生,展现明清易代剧变

扫描二维码即可购买

本书引入日常生活史的视角,较完整地还原了晚明士绅真实的生命图像,展现了侯岐曾的求生渴望与赴死结局之间的张力,在学术理性之外亦饱含人文温情。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073