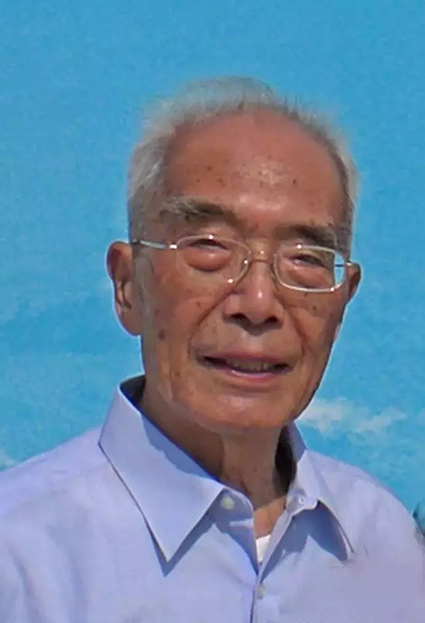

曹融南先生

曹融南(1915—2017.5.27),字君健,1915年出生,江苏常熟人,中国民主同盟盟员。1937年毕业于中央大学中文系,获文学学士学位。1943至1953年任同济大学讲师,同济附中教务主任、校长、国文教员。1954年调入上海师范专科学校,随后任上海第一师范学院、上海师范学院、上海师范大学副教授、教授。1957至1981年担任古典文学教研室副主任、主任。1983至1989年任硕士生导师,上海市古典文学学会顾问。1987年4月退休。

曹融南先生一生致力古典文学研究,尤精汉魏六朝文学。二十世纪九十年代出版《谢宣城集校注》,用力甚深,成果卓著,堪称别集整理的典范。初版至今,已近三十年,我们遵曹先生遗愿,将本书修订再版,以飨读者。本次修订覆校底本,核对引文,订正原书讹误若干,更名《谢朓集校注》。新版问世之际,特藉曹先生弟子、北京大学傅刚教授的文章,寄托我们对一代学人的崇敬和缅怀。

记曹融南师

傅刚

我的老师曹融南教授是当年上海师范专科学校(上海师范大学前身)建校时的第一批教师,他亲身经历了1954年的上海师专到上海师院,再到现在的上海师大发展的历程,并长年担任中文系古代文学教研室的主任,辛勤耕耘在学术和教学第一线,教育和学术研究所获皆丰。今年曹先生100岁高寿,因检出2010年所写的小记,敬献学界,以表达对曹先生的敬意和感恩之情。

1983年我考入当时的上海师范学院中文系,随曹先生攻读硕士研究生,这是我学术人生的一个重大转折点。此前我大学毕业后分配到老家县城的一所中学工作,因了曹先生的拔擢,使我能够从中学教师转而从事我喜欢的学术研究工作。

入学以后才知道我能够考进,着实不易。我与曹先生素未谋面,且又是出自穷乡僻壤的中学教师,如果不是他坚持原则,从严录取,我很可能就榜上无名。

入学后和曹先生有了进一步接触,对他的学术品德和为人也有了深入的了解。曹融南先生出身于常熟士绅之家,太老师也是一位读书人,与当地耆老均有往来,并著有多卷本的读书札记。他1933年考入当时的中央大学中文系,师从黄季刚(侃)、吴瞿安(梅)等先生。季刚先生当时因从北大受排挤而南下,故常有愤激之词。曹先生回忆说,季刚先生课上虽有牢骚,但他讲到学问,往往短短的几分钟就足以让你受用无穷。

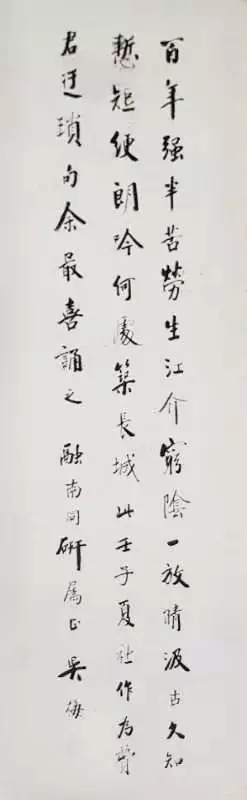

吴梅先生书赠曹融南先生的立轴

曹先生是本色的读书人,心态平衡,钟文烝《谷梁补注·自序》说其读书之法是“实事求是,而尽心平心”,我觉得也最适合先生。曹先生一生讲学、读书,严谨朴实,从不轻易发表意见,而所得深于学理,坚确有据。他的文笔很好,温润雅洁。他的《汉魏六朝散文选前言》,很能体现这一点。曹先生不轻易发表文章,应该是受了黄季刚先生的影响。学术界都知道季刚先生常说,人不到五十岁不作文。季刚先生的这种学术要求,实际上是一种做大学问的境界。不过,也不能一概而论,写作是一种习惯和训练,如果常年不写作,很可能到了五十岁也就写不出来了。我不知道先生是如何看待这个问题的。曹先生也确曾对此表示过意见。

曹先生当年考试的时候是可以同时报几个志愿的,1933年那年,他报考了三个学校:北京大学、中央大学和武汉大学,北大和中大都录取了,他很想去北大读书,但家里人因为当时的局势,怕不安全,最终让他读了中央大学。曹先生曾经对自己没有能去北大读书表示惋惜,他说,假使当年读了北大,也许就可能是另一种学术格局。这中间似乎可以看出他对自己目前状况的一丝不满,真正的学者,从来都是对自己要求严格的。学术成就又岂在发表的数量?曹先生一生发表的论述甚少,但他所注的《谢宣城集校注》,仅此一种,便足可传之名山,流芳后世了。

曹先生是一个本分的学者,也是一个守规矩的人。但他也有许多活泼的思想。他年轻时曾经是篮球队员,喜欢运动,尤其是游泳,至老不衰。1985年,我随曹先生外出学术考察,去了西安和北京两地,他的表现完全与在上海的家中不同。他很幽默,也很活泼,总是怀着一种新鲜的眼光观察外界。我的感觉是他有一种摆脱羁绊的解放感。也就是这一次外出考察,让我比较深入地了解了曹先生,对他更加尊敬也更觉亲切。

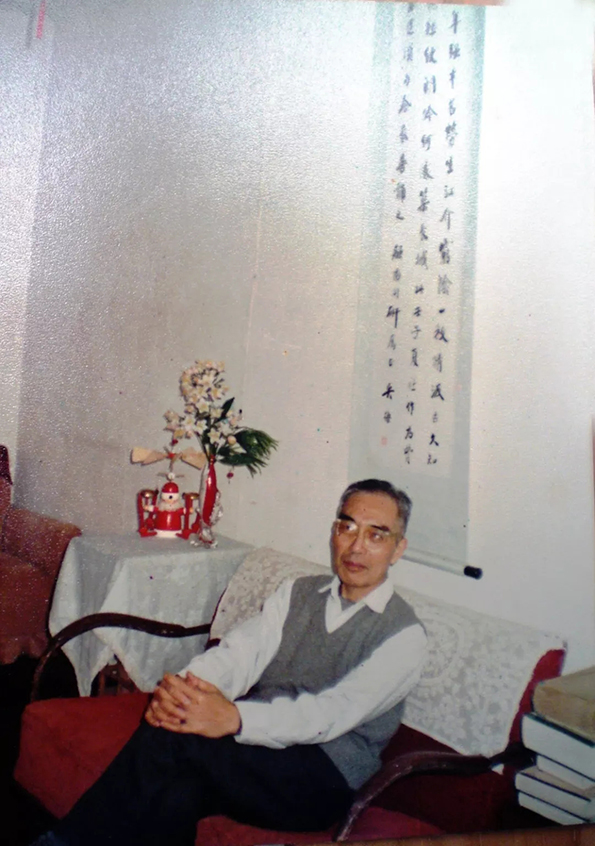

曹融南先生在家中

曹先生对学生要求很严格。我那一年入学时,古代文学专业只有两个人,但他每次都是认真而精心备课。我是他的第一届学生,他给我们讲的课,应该都是平时的研究心得。如他讲建安文学的下限应以曹植的死为界限,除了因为是曹植的卒年外,还由于司马氏集团在与曹氏集团斗争中开始占有优势,而作为正始文学代表的何晏、王弼、嵇康、阮籍诸人不但已被推入政治斗争漩涡,而且也已开始写作,故宜划归正始文学范围。这一点是前人所未讲过的。可惜我那时年轻,学殖肤浅,并不能真正地理解曹先生的学术思想和研究心得。

1986年我硕士研究生毕业,曹先生请了复旦大学的王运熙先生做答辩主席,马茂元先生、陈伯海先生是答辩委员。作为学生,我十分地惶恐。当然,我的答辩还算是顺利的,其实先生们都十分地和气,在坚持学术原则的前提下并不有意为难学生。他们只是指出我论文中不足的地方,以供今后更好地改进。令我感动的是,曹先生那天十分地庄重,着装一丝不苟,甚至也能看出一点紧张,我当然知道他是为我担心。当答辩委员指出我论文中的错误时,他随即表示自己有责任,没有尽到导师的职责。这给我留下深刻的印象,让我知道如何做学生,也知道如何做导师。我现在也忝为研究生导师,也自觉不自觉地学着先生的样子,希望能够做个好老师。

毕业后我有幸留校任教。上海师范大学属地方院校,因此教师基本上都是上海籍学生留校任教。这种情况到了1986年似乎还没有多少改变。记得我留校后,一位老师很认真地对我说,你是我们系留下来的第一个外地人!我当然知道,我能够留校,完全是因为曹先生的推荐。曹先生是上海师范大学元老,他本在同济大学任教,上海师范学院成立时调入,长期担任中文系古代文学教研室主任,对上海师院中文系古代文学的建设和发展作出了重要的贡献。

曹先生待人诚恳,无虚语,略一接谈,腹心尽见,其长者之风,温恂如也。今闻上海师范大学为曹先生作传,以示师道为天下善,学生在兹恭祝先生健康长寿,精神旺健!借用范文正公所题:“先生之风,山高水长!”最能代表学生的祈祝万千。

(原载《人民政协报》2015年5月18日)

点书影购买本书

[南朝齐]谢朓 撰 曹融南 校注

繁体竖排

32开 平装

9787101138276

54.00元

谢朓是南朝齐著名诗人,其诗圆美流转,清新秀丽,上承建安,下启盛唐,开创后世山水诗之先河。本书收录谢朓诗歌五卷,赋、表、章等各体文章一卷,是谢朓存世作品全集。

本书所收诗赋以傅增湘校阅吴骞拜经楼正本为底本,文则以严可均《全齐文》所收谢朓文为底本,收录齐备,校勘众本,斟酌优劣。注释考订典故,疏通文意,表见作者的用心。又辑录佚文、序跋以及诸家评论等,对研读、鉴赏大有裨益。书末附录《谢朓事迹诗文系年》。

(统筹:陆藜;编辑:思岐)