编辑推荐语

书评是思想的二次创作——它既解读文本,也创造文本。《本草环球记》乃百衲成锦之作,其中的知识信息相当丰富。上海中医药大学杨渝副教授以细腻的笔触和广博的视野,提要钩玄,为读者尤其是尚未拜读此书的读者勾勒了清晰的思想纲领、示范了极佳的阅读进路、提出了值得进一步思考的问题。

作者简介

杨渝

杨渝,上海中医药大学副教授,英语语言文学学士及硕士、中医学博士,硕士生导师,主持教育部人文社科基金、上海市哲社及参与国社重大、国社冷门绝学等各级别项目32项,在CSSCI、CSCD等各类期刊发表论文30余篇,担任CSSCI及ESCI核心期刊审稿专家及青年编委,中国翻译协会专家会员,任多个学会常务理事等职,主要从事中医翻译、典籍翻译、科技翻译史、医学史、区域国别研究。

【摘要】2018年,复旦大学历史系、英国华威大学历史系和上海中医药大学科技人文研究院联合举办了题为“贸易为健康的驱动力:近现代以来的世界贸易与医药产品”的国际学术研讨会,聚集了来自中国、英国、法国、德国、荷兰、新加坡、哈萨克斯坦等国家的三十余位学者,从全球史角度观察本草和医药产品的长时段、跨地区的流动特征。《本草环球记》正是这次盛会的余音。该书汇集了18位学者的16篇论文,研究内容时间跨度超过1600年,从不同的文化出发追踪药用本草的全球流通历史,探讨药物、贸易和健康知识的生产,尤其是来自中国的药用本草和药物商品知识。

【关键词】全球史 本草 中草药 贸易 流通

一棵植物的根茎或汁液是如何被奉为万灵神药而漂洋过海,展开长达千年的全球之旅的?在一个地区被视为魔鬼粪便的臭草如何到达地球的另一端,成为厨房的香料或餐桌上的食材?人类的历史上有多少健康知识是被生产出来的?贸易对全球医药史产生了多大的影响?如何准确、高效地追踪本草的全球足迹?……复旦大学历史学系高晞教授与英国国家学术院院士、华威大学全球历史与文化中心的何安娜(Anne Gerritsen)教授主编的《本草环球记:5世纪以来全球市场上的药物、贸易与健康知识生产》(中华书局,2023年9月)在解答这些深刻而又有趣的问题的同时,也为我们呈现了医学史研究中的新视角和新方法。

一 一个焦点,多重视角

自20世纪70年代以来,全球史(global history)研究逐渐成为史学研究的新动向;尤其在布鲁斯·马兹利什(Bruce Mazlish)和拉尔夫·布尔金斯(Ralph Buultjens)提出全球史研究的方法论变革的历史宣言后[1],全球史研究逐渐成为显学。全球史研究方法是为摆脱欧洲中心论和民族国家(the nation state)历史叙事框架而产生的一种研究转向,要求研究者“如同在宇宙的瞭望台上观察全球”[2],超越民族国家叙事框架思考问题,摆脱单一性的历史叙事,拥抱一种共享、交织的历史记忆[3],梳理全球与地方之间跨越边界的联系,追踪知识从地方性到世界性的变迁。全球史方法突破了传统的民族国家研究框架,研究者可以跳出自身的学术和语言背景进行跨越民族、文化和政治边界的全景式的研究。全球史研究的优势不言而喻,但是,全球史视角下的历史叙事过于宏阔,又无研究标准可依,尤其受制于缺少中心的研究范式和不得不面对的多语种困境,这成为个体研究者难以承受之重。由此,我们不难理解《本草环球记》采用汇编形式的旨趣:一个焦点,多重视角。

这本书取材于2018年一场由复旦大学历史系、英国华威大学历史系和上海中医药大学科技人文研究院联合举办的题为“贸易为健康的驱动力:近现代以来的世界贸易与医药产品”的国际学术研讨会。作为会议的召集人,复旦大学高晞教授与英国国家学术院及欧洲科学院院士、英国华威大学何安娜教授发现,来自中国、英国、法国、德国、荷兰、新加坡、哈萨克斯坦等国家的三十余位学者中很大一部分“不约而同地偏重观察医药产品的长时段、跨地区的流动特征,尤其是‘物’的文化史”[4],形成了全球史方法和历史学物质转向的有机融合。于是,一部“群贤毕至,少长咸集”的《本草环球记》呼之欲出。最终呈现在我们面前的《本草环球记》汇集了18位学者的16篇论文,研究内容时间跨度超过1600年,涉及中文、英文、法文、俄文、拉丁文、梵文等多语种背景文化。全书以药用本草为焦点,尤其以中药材为重;借来自不同文化和语言背景的学者的多重视角探讨本草的全球贸易与流通、贸易与健康知识生产的相互联系。

二 本草环游,全球对话

全球整合的过程中有五种主要的驱动因素:技术、帝国、经济、文化和生物。[5]近几十年来的全球史研究也主要以这五大要素为核心展开。其中,关于生物的研究更强调全球微观史的路径,也就是从特定的空间与社会特质来分析某个具体的主题,同时也将该主题置于全球脉络之中。([5],第108-109页)本书中出现的阿魏、中国根、大黄、丁香、人参等原是全球贸易市场琳琅满目的商品中微小的个案,研究者透过个体本草的全球流通探索全球进程,并寻找地方与世界之间的千丝万缕的联系,关注的问题包括本草如何构建一个庞大的商业网络,地方性知识为何会在全球贸易交流不断加深的过程中逐渐成为世界性的知识,以及贸易如何推动新的药物知识产生等。

本书的前四篇文章在取材和研究思路上有异曲同工之处。这四篇论文都采用了知识考古的方法,通过梳理本草的全球流通史考证其名与实。阿魏、中国根和大黄在流传过程中都存在同物异名的情况,为了揭示全球流通初期这几种本草在特定历史时期的真实面目,几位学者耗费了大量心血。梁其姿和陈明关于阿魏的研究纵贯5世纪到19世纪,横跨欧亚大陆,遍历由梵文、中文、英文、吐火罗文、波斯文、阿拉伯文、蒙文、藏文、葡萄牙文、日文、法文、拉丁文等文字写就的珍贵文献,深入贸易、宗教、植物学、博物学、药学和医学,发现阿魏在历史上也被称为兴渠、阿虞、形虞和哈昔尼等,在不同的文化中存在不同的描述。阿魏是一种充满矛盾的植物:其一,它在印度和波斯地区是流行的香料和食材,在东亚和欧洲却因其恶臭而被挡在食谱以外;其二,它在中医、印度医学、伊斯兰医学、阿拉伯医学中被普遍采用,在全球市场上却始终真伪难辨;其三,它在全球流通一千多年,近代又备受博物学家关注,但它的真实面目却模糊不清。在中国,阿魏是一味中药。中医医家认为阿魏的恶臭能抑制其他恶臭,还能杀虫(体内的病因)和治疗多种疾病——这种思维似乎符合中医“以毒攻毒”的诊疗思路——因而成为昂贵的药材。这种食材、药物、文化的跨区域的互动让阿魏具备了全球贸易的价值,促使其价格不断高涨,随之催生了行业乱象。尤其是从印度中转而来的掺假或者假冒的阿魏进入中国市场后,因其形态各异、真假难辨,阿魏逐渐成为假冒伪劣商品的代名词。中国民间就有俗谚道“黄芩无假,阿魏无真”[6]。因此,从16世纪开始,阿魏在中国乃至东亚地区的药物价值逐渐下降。

高晞对“中国根”的知识考古研究围绕两个问题展开。其一,进入欧洲的“中国根”究竟是什么?其二,维萨里为何选择“中国根”作为他那部具有“划时代的颠覆性科学思想”的重要论著《中国根书简》的主角?([4],第34页)这两个问题引起的深层思考包括权力与知识之间的关系、中医西传对欧洲文艺复兴科学思想的转变产生的影响,以及东西医学知识体系的互动和影响等。在对“中国根”进行知识考古这一部分,作者基于四份来自欧洲和阿拉伯医学的史料,结合中国传统医学及药学著作进行了对照互证。作者考证了来自英文、拉丁文、西班牙文、印地文、葡萄牙文、阿拉伯文、土耳其文、法文、荷兰文、波斯文、中文等十余种语言的史料,辨析了“土茯苓”“冷饭团”“土萆薢”“菝葜”的联系与区别,最终发现初入欧洲的“中国根”可能对应的是“土茯苓”,也可能是“草禹余粮”或“土萆薢”;而在16~19世纪,欧洲药房中的“中国根”对应的是“冷饭团”“茯苓”“白茯苓”“土茯苓”。这是本文的一大贡献。“中国根”在历史学家眼中的魅力在于它所展现的不仅是药用价值,更是权力意志。恰如福柯的“知识—权力”论(pouvoir-savoir)所提出的核心理念—“权力创造知识”(pouvoir produit du savoir)[7],如果没有查理五世对中国根的推崇,“中国根”可能不会在欧洲建立起知识体系,与它相关的知识恐怕根本就不会在欧洲广为人知。“中国根”不仅是维萨里御医道路上的知识和权力的隐喻,更是“权力创造知识”的典型例证。这也就不难理解维萨里为何要在《中国根书简》中将“中国根”与查理五世的故事置于开头,借皇权之威为他批判当时被奉为经典的盖伦解剖学体系和阐述自己的解剖学思想提供辩护。正是从这个角度出发,作者一语双关地提出“中国根”是维萨里批判“旧盖伦学派”和推进“新科学医学”的“药引子”([4],第67页)。

何安娜和林日杖不约而同地聚焦“大黄”,两位作者共同关注的问题有三:何为大黄?大黄何来?大黄何用?17世纪以前欧洲普遍认为大黄是一种来自中国的药材,但随着全球贸易网络的加强,18世纪后西方为了摆脱对中国商品的依赖,逐渐弱化产自中国肃州的大黄的正统地位。例如林奈分类系统在给出大黄的定义后将最好的大黄的产地置于中国周边和中亚地区,因此“大黄何来”这个问题的答案并不是一成不变的。中国大黄在18世纪与欧洲的贸易中并不占上风,在中国与俄国的贸易战争中,大黄曾被俄国垄断。而中国对欧洲市场的误判又导致中国大黄对外贸易受阻。随着中国大黄在欧洲地位的削弱,供药用的根部逐渐不再凸显其价值,而其茎反而成了餐桌上的食材,同时也充当了染料、烟草,还被视为一种蔬菜或水果。全球贸易赋予了大黄更多的功能,而中国大黄原本的药物形象逐渐被消解,“贸易推动人们对商品的新知”([4],第115页)。东西方关于大黄的药物学知识的汇通直到晚清才形成。从大黄跨越地区和文化、被各种文化认同的经历可以看出“药材是比较容易跨越不同文明的”,“不需要改变既有的文明体系及逻辑思维方式,也可以纳入不同医学体系”。中药和西药的边界是灵活的,经过足够的时间积累,一种药材失去外来者的身份融入另一个体系成为地道的药材并不罕见。([4],第106页)

阿魏是中药还是西药?中国古代文献中第一次使用“阿魏”这个名称是公元7世纪的《隋书》。经过近千年的归化,阿魏早就被中医学视为传统中药材。中医认为它味辛、性温,有“消积、化症、散痞、杀虫”等功效。大黄是中药还是西药?大黄从传统中药进入传统西药的视野,近代又被制作成现代西药,“中药”与“西药”在不同的时代有着不同的概念边界,全球史框架为我们提供了重新思考中国医学研究的方法与路径。

全球史研究在近期有一种越来越强烈的共识,即在贸易世界中,东亚并不是被动地被纳入欧洲的贸易体系,而是主动构建了区域性经济秩序,对内通过朝贡体系联系,对外通过白银经济与其他经济圈互通,其交流范围不止欧洲,更远达美洲。[8]中国作为东亚的中心在全球化中所起的作用一直未得到足够的重视。以丁香和人参为题的两篇论文正是在这个角度寻求突破,将中国自宋元以来的医学史置于全球史的框架中观察,通过去殖民化的新的研究范式探讨那些曾经被忽略的地区、人群和性别。香料战争并不是一个新话题,但是关于这一段历史的西方大多数研究都是以欧洲为中心的,所关注的主要是欧洲诸国之间的香料贸易和纷争。徐冠勉通过追踪丁香的贸易史发现,在这场由海上强国西班牙和荷兰为争夺马鲁古群岛的香料控制权所发生的军事冲突中,几乎未被关注过的中国人却曾是重要的参与者,甚至是这场香料战争中的受益者。作者对此前的欧洲中心论研究视角进行了直言不讳的批评,提出全球史视角下值得关注的不只是这场香料战争中欧洲各国的关系,更应该有亚洲的香料贸易史,尤其是“中国在香料战争中不可或缺的角色”([4],第126页)。丁香连接了中国宋元以来的香药文化和这场改变世界格局的香料战争,而人参则构筑了一个连接北美和中国的世界性贸易网络。拉胡尔·马科维茨的人参研究则更直接地采用贸易作为研究切入点。自18世纪早期来华传教的法国耶稣会士杜德美(Pierre Jartoux,1668~1720)[9]和在加拿大传教的耶稣会士约瑟夫-弗朗索瓦·拉菲托(Joseph-Francois Lafitau,1681~1746)[10]先后发现并鉴定了北美人参以来,这种异域本草就与中国产生了长久且巨额的贸易联系。在中国,人参素有“百药之王”的地位,《神农本草经》称其为“神草”,是一种被神格化、能延年轻身的万灵神药。杜德美亲身体验了人参的神奇功效,在读了拉菲托给他的信件并了解到中国人对人参的重视后,立刻意识到其中巨大的商机,美亚欧三地人参贸易快速扩张,直到18世纪40年代“世界逐渐转换成一个庞大的市场”([4],第245页)。然而,因为殖民者“欲壑难填”,横跨美亚并掌控着亚洲商贸的东印度公司的垄断与全球人参商业网络之间出现熔断,巨大的商业泡沫破裂,最终导致两败俱伤,作为终端市场的中国也并未从中获益。文中所提出的“地方性知识的全球化具有巨大的破坏性潜力”([4],第255页)。这一议题从另一个角度为本草全球史研究提供了新思考。

三 贸易网络,生产新知

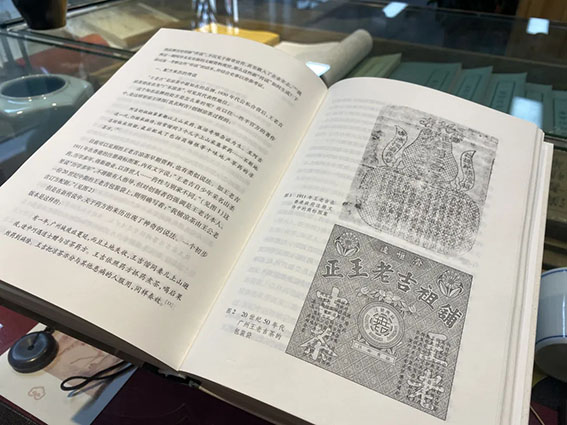

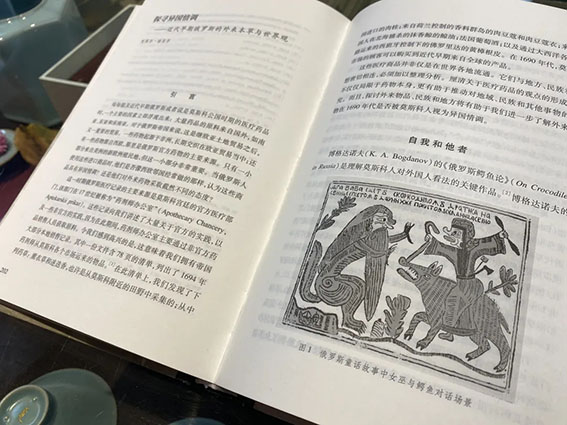

1480年后,海上贸易是本草全球流通的主要推动力。《本草环球记》中大部分研究都以贸易为媒,追踪本草的全球贸易流通史,探索传统本草在不同文化中的对话,以及传统本草向现代医药商品转化过程中出现的新知识。尤其是埃丝特·海伦娜·阿伦斯、萨米尔·布迈丁、克莱尔·格里芬、刘士永、罗婉娴、郑洪、张淑卿等的研究均以贸易为直接切入点。埃丝特透过17世纪的《安汶本草》复现了交换和传播医药商品相关知识的摩鹿加市集。文中列举了人参、丁香、肉豆蔻、檀香木、芝麻、绿豆等植物对全球医学交流的影响,连接了17世纪的安汶的本地市场和全球市场,还提出了解读印度—太平洋地区与中国之间的贸易和知识流通,尤其是与中国的书籍文化和科学史之间的联系的构想。萨米尔则关注耶稣会士在近代药物贸易中所扮演的角色,尤其是耶稣会士是如何把物品转化为商品的。耶稣会的流动性是职责所在,而这种流动性不仅促进了科学的传播,还参与到全球贸易活动中。正是在这样的境况下,被称为“耶稣会树皮”的金鸡纳树皮才会在1692年救了清王朝康熙皇帝的性命[11]。宗教不仅推动贸易,还主持了早期的药物实验,完成药物的商品化流程,形成新的药物知识。克莱尔的研究主要是从全球史的角度观察俄国的外来本草的流通路径,分析它们与地方、民族和思想的密切联系,及其如何促进了医疗药品的观点的形成。刘士永观察了西方营养学知识在中日两国的“在地化脉络”([4],第262页),同时呈现中日两国在营养学知识的接受过程中的认知差异。从概念翻译史的角度来看,中国在营养词汇方面更加兼容中西医学观点,而日本在术语上有刻意区别之处。罗婉娴以“虎标”品牌为研究对象,追溯了“虎标”药品打开南洋市场并进入中国市场,通过报刊广告的力量打造“国货”之光的历程。基于民族国家概念的商业运作不仅赋予“虎标”卓尔不群的药用价值,也制造了“万金油”之类的深入人心的药物新知识。与此非常相似的是郑洪关于广州凉茶王老吉的研究。在王老吉品牌的诞生过程中,传说和史实交织,咸丰、慈禧、林则徐、洪秀全、罗斯福……历史上的名人轮番登场,坊间故事中帝王、英雄与名人的亲身验证与现代商业环境一起不断形塑王老吉所负载的凉茶知识。作为基于传统中医学原理的现代商品,王老吉的健康知识营销和商业品牌建立具有学术研究价值。张淑卿以报纸为主要研究资料,对20世纪50年代(1951~1960)盘尼西林和链霉素在台湾地区的流通和管制进行了探讨,分析了这两种抗生素与当时台湾民众疾病型态的关联。通过全面的分析,她发现20世纪50年代台湾抗生素的生产流通很大程度上不仅受医疗和经济影响,还受国际政治制约,关于抗生素的知识也在这一过程中逐渐生成。

全球史方法赋予各位学者“广博的视野”,但综观所有的研究都不能完全脱离“基于自身的文化来理解各自‘世界’”([5],第20页)这一路径。这不免引发一种思考:全球史所倡导的那种“真正公平、客观、普世的叙述”[12]是否真的可以实现?

四 他山之石,可以攻玉

本书中还有几项特别的研究,它们虽然并非在全球史框架下展开,却对全球史研究大有裨益。王家葵从现代药理学的角度探讨了古代本草记载中的药效毒理问题,分析了古文献中记载的毒理学原理,为本草的价值判断提供现代科学依据,更为现代中医学的发展提供科学的保障。比较可惜的是这篇文章没有提供参考文献,针对许多有益的内容,读者无法进一步获取相关资料。皮国立深入研究了抗日战争时期中医在“社会责任和救护工作”([4],第292页)上所扮演的重要角色。通过对当时报刊和各类文献的查证梳理,他全面剖析了“国药”在战时是如何开展研究,谁在研究,如何种植及如何生产和管理等问题。战争时期缺少药品,这迫使当时的政府和研究人员开始关注比较容易获取的传统中药材。不过,国产药品虽然使用了传统中药材,但这种研究其实是中药材在西医学理论框架下的科学研发,并非真正的传统中药学的现代化发展。尽管如此,科学的检视和实验分析证实了中药材的药性和药效,这一段历程对中医药的现代化进程产生的推动作用不容小觑。徐源的文章是本书中最独特的一篇,作为历史学家,他深知追踪和解释医学范围内跨时空、区域和语言的本草在史料层面的困难,因此他利用自己的计算机学科专业背景开发数字汉学新工具。他建立了一个早期汉语文本中的本草知识模型,构建了多种检索平台,例如与台湾大学合作的DocuSky数位人文学术研究平台,还将建立更为强大的文献“训诂引擎”追踪药名同义词。近来他在南洋理工大学的跨语言药名知识网PolyglotMedicineKnowledge Graph与邱园植物园合作完成了药名数据的互相连接,包括科学植物名7980个,中国药用植物名10550个。当下我们正处在前所未有的AI技术大变革的时代,“他山之石”正在推动传统的史学研究方法走向与人工智能结合的“新史学”研究。

五 结语

《本草环球记》中大部分研究都以贸易为媒,从不同的文化出发追踪药用本草的全球流通历史,探讨药物、贸易和健康知识的生产,尤其是研究来自中国的药用本草和药物商品的知识。随着全球商业网络持续扩大和文化交融持续加深,传统药用本草和药物产品在历史上及当下所扮演的角色开始备受关注。当中国的大黄从泻药变成欧洲餐桌上的水果或蔬菜,当中亚臭气逼人的“香料”来到中国成为传统中药材,当平平无奇的中国根拯救了欧洲的君主,当一块其貌不扬的北美树皮拯救了中国的皇帝,本草在异域文化中所产生的对话就成为全球史研究格外值得关注的话题。本书的作者有历史学家、中医学者、西医学者和跨学科(计算机)研究专家等,研究视角和写作方法各有不同,但也正是这种差异丰富了本草全球史研究的视域,让这本书具有很高的阅读和参考价值。

参考文献

[1] Bruce Mazlish,Ralph Buultjens,ed. Conceptualizing Global History,Boulder,Westview Press,1993.

[2] Felipe Fernández-Armesto and Benjamin Sacks,“Networks,Interactions,and Connective History,”in:Douglas Northop(ed.),A Companion to World History, Oxford(wiley blackwell)2012,pp.303-320.引文见303页。

[3] [日]入江昭:《全球史与跨国史:过去,现在和未来》,邢承吉、滕凯炜译,杭州:浙江大学出版社,2018年,第81页。

[4] 高晞、[荷]何安娜主编《本草环球记:5世纪以来全球市场上的药物、贸易与健康知识生产》,北京:中华书局,2023年,第401页。

[5] [德]塞巴斯蒂安·康拉德:《全球史是什么》,杜宪兵译,北京:中信出版集团,2018年,第85页。

[6] 李时珍曾在《本草纲目》中记录这个谚语,《增广贤文》及明代医家的书中也曾引用这句俗谚。

[7] [法]米歇尔·福柯:《规训与惩罚》,刘北成、杨远婴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2003年,第29页。

[8] Takeshi Hamashita,China,East Asia and the Global Economy:Regional and Historical Perspectives,ed. By Linda Grove and Mark Selden. NewYork(Routlege)2008,pp.14-18.

[9] Father Jartoux,“The Description of a Tartarian Plant,Call’d Gin-Seng;with an Account of Its Virtues. In a Letter from Father Jartoux,to the Procurator General of the Missions of India and China. Taken from the Tenth Volume of Letters of the Missionary Jesuits,Printed at Paris in Octavo,1713,”Philosophical Transactions(1683-1775),Vol. 28,1713,pp.237-247.

[10] Christopher M, Parsons,“The Natural History of Colonial Science:Joseph -Frangois Laitau's Discovery of Ginseng and Its Afterlives,”The William and Mary Quarterly,Vol. 73,No. 1,2016,pp.37-72.

[11] 樊国梁:《燕京开教略》,北京:救世堂,1905年,第41页。

[12] [美]柯娇燕:《什么是全球史》,刘文明译,北京:北京大学出版社,2009年,第100页。

END

(本文转载自中医典籍与文化公众号)

《本草环球记——5世纪以来全球市场上的药物、贸易与健康知识生产》

高晞、[荷]何安娜 主编

简体横排

32开 精装

9787101162912

108.00

内容简介

本书汇集全球医疗史领域18位优秀学者和学术新秀的前沿学术成果,以本草环球史为主线,对1600多年长时段、跨地区的医药产品,如大黄、阿魏、人参、丁香、中国根、金鸡纳等进行追踪,从政治、经济、文化和社会层面多维度展现贸易与全球医药产品流通及健康知识生产的关系。在方法论上作了两重创新,即全球史方法和物质文化史方法。医学史领域的未来不仅需要对物质文化展开全球史研究,还需要探索新的史料和数字模拟分析方法。本书为跟踪本草的全球旅行足迹,作了良好示范。

作者简介

高晞,复旦大学历史学系博士,复旦大学历史学系教授、博士生导师,哈佛燕京学社访问研究员,中国科学技术史学会常务理事,中国科学技术史学会医学史专业委员会副主任。著有《德贞传——一个英国传教士与晚清医学近代化》(2009)、《步行者:闻玉梅传》(2021),主编《医学与历史》(2020)。

媒体评论

影响世界的中药,影响中药的世界!本草的研究应当是在穿越古今、横跨中西、学科交叉中进行的。《本草环球记》正是如此做的。

——香港浸会大学中医药学院教授赵中振

——山东中医药大学教授王振国

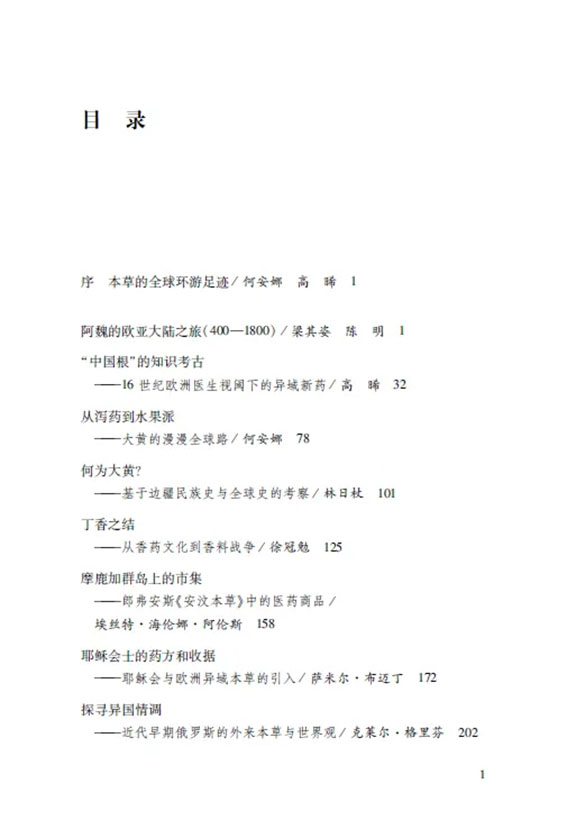

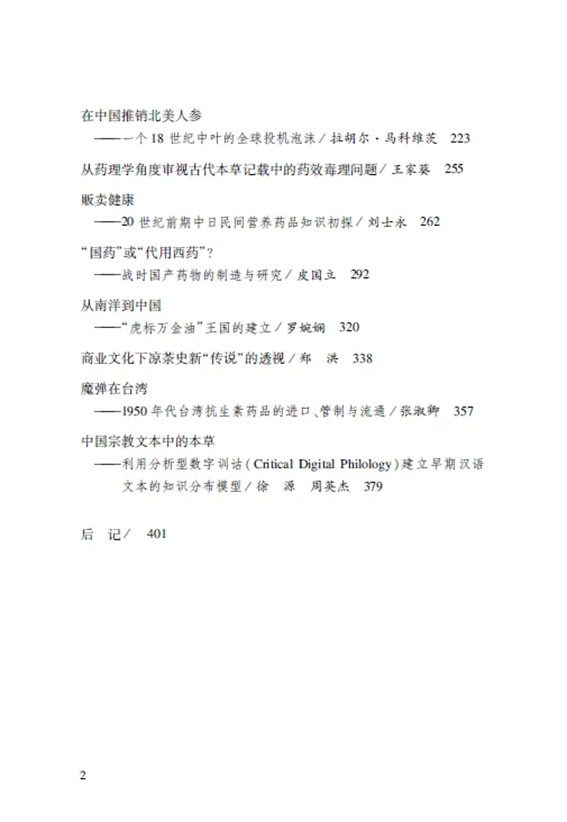

目 录

内页欣赏

编高晞老师签名钤印】本草环球记——5世纪以来全球市场上的药物、贸易与健康知识生产