北魏社会经济制度在中国古代社会经济史上占有重要地位,其均田制和新税制在历史上影响了近三个世纪之久,为隋唐大一统王朝的确立和强盛奠定了经济基础。日本著名史学家西嶋定生认为北魏均田制“不仅是中国历史上的重大问题,而且对我们日本人来说,它对我们的历史也是具有重大意义的”。(西嶋定生著,冯佐哲等译:《中国经济史研究》,农业出版社1984年版,第220页)学界一直重视对北魏均田制的研究,但是对其实施的时间、原因以及所有权的性质和均田令条文的理解和阐释等问题上还存在较大分歧。首都师范大学张金龙教授所著《北魏社会经济制度研究》(上、下册,中华书局,2023年)一书运用多学科多视角的综合研究方法,对北魏社会经济制度进行了全面深入的研究,融贯古今、中外互鉴是其主要特色,无论是历史细节的考证分析还是理论方法的开拓创新,都有巨大创获,有力地推进了中国古代史尤其是经济史研究的深化和提升。

概而言之,综合研究方法是指作者把具有方法论意义的多种历史研究方法融贯地运用于研究过程之中,综合论证和阐释北魏社会经济制度。该著之所以能够运用综合研究方法,在于作者具有深厚的史学功底、高度的理论自觉和宏阔的学术视野,还具有人类关怀和通变创新的意识。

(一)高度理论自觉下多学科交叉研究方法的运用,推动了传统社会经济史研究的深入

作者在北魏社会经济制度研究中注重不同学科及其理论、方法的融合运用,不仅充分利用中外经济学的理论方法,还借助法学、医学等学科知识和概念分析论述相关问题。

该著在运用经济学理论阐释古代传统社会经济史时,不是从某一特定的理论出发对研究对象进行预设,而是把已有的中外经济学理论尽可能纳入其研究视野,对北魏社会经济制度问题借助诸多经济学理论——诸如马克思主义政治经济学、古典经济学、现代宏观经济学、自由主义经济学、现代发展经济学、现代应用微观经济学以及新制度经济学等——进行多层次多维度探讨。譬如,作者运用古典经济学提出的促进经济增长能力的因素包括土地、劳动阶级个人的努力、机械化或技术程度,以及现代宏观经济学提出的推动经济增长的四要素即劳动力、资源、资本、技术等理论,融会贯通地阐释了北魏均田制与这些经济学原理的契合,认为北魏均田制使大量依附民拥有自己支配的土地,转变为自耕农,大大增加了劳动力数量,具备了劳动力和资源的要素,均田诏提及的“储蓄既积,黎元永安”的目标则表明孝文帝已经认识到资本在经济社会发展中的重要性(第919页)。诸如此类的中外经济学理论的运用贯穿全书,使该著突破了历史研究忽视理论尤其是西方相关理论的传统。

运用中外法学知识和概念对李安世均田疏所言无主荒地的所有权问题进行了合理阐释。作者借助罗马法无主财产的“先占”原则和黑格尔提出的所有权的时效制度,同时结合元朝、清朝相关的法律制度,对于北魏流民返乡后出现的财产纠纷主要是弃耕土地的所有权问题进行了剖析。元朝政府对于此类荒地的处置办法即原田主在圣旨到达当地半年之内有优先权,半年之后则归属后来占有耕种者所有,作者认为李安世所言“宜限年断”或采取与此类似的办法。清朝规定对于抛荒土地耕种达30年以上才能拥有土地所有权,不到30年者根据年限长短在新旧主人之间进行一定的比例分割,李安世所言“宜更均量,审其径术,令分艺有准,力业相称”或与此类似(第192页)。

该著还运用中医学知识阐述了桑田所植桑树、榆树、枣树除了养蚕、备荒之外的药用价值。作者在全面考察东晋、唐朝、宋朝、明朝等流传下来的众多中医学著述的基础上,对于桑叶、桑树、桑椹、榆皮、大枣等物品在北魏时期的药用价值进行了深入的考述,多角度论证了北魏政府强制民户在桑田种植桑树、榆树、枣树的原因。此外,作者还结合晋地盛产优质大枣和晋人喜好食枣的习俗来分析北魏均田令规定桑田必须种植枣树的原因。

(二)宏观视野下纵横贯通研究方法的运用,推动了断代经济史的整体性和系统性研究

虽然是以北魏社会经济制度为研究对象的断代史研究,但是该著以北魏俸禄制、均田制和三长制为线索,对涉及的重要问题能纵横贯通地进行考察,体现了作者在历史研究中的整体性和系统性意识。作者并不只是对与经济相关的制度因素进行孤立研究,而是把俸禄制、均田制、三长制作为相互关联的体系,并注重分析经济与政治、社会、文化之间的联系,从而使该项研究成为一个有机系统。

纵横贯通的研究方法主要表现在长时段纵向研究和多层面横向研究的综合运用。从纵向研究来看,对于北魏均田制的研究,作者不仅考察了北魏以前的井田、占田以及计口授田等制度,还特别重视北朝后期以迄唐代均田制实施的情形,从历史长河中土地制度发展的脉络中,不仅让读者明晰了均田制的历史渊源,还阐明了均田制对后世的影响以及发展。对于三长制的研究,不仅上溯到《周礼》及汉晋时期的地方基层组织,而且对于隋唐宋时期的基层组织也进行了比较性考述。再者北魏均田制中有关丁男丁女授田的条例,其中成丁年龄在不同时期是有变化的,作者对于成丁年龄的考察,并未局限于北魏一朝,而是纵向了考察了历史时期成丁年龄的相关记载,认为北魏孝文帝时期的成丁年龄为15岁,“这一成丁年龄略低于两晋南朝,且远低于汉唐时期的其他朝代”(第285页),表明当时劳动力资源的稀缺性特征。纵向研究有助于认识经济史发展的脉络和走向。

从横向研究来看,该著并不是孤立地对与北魏均田制相关的制度因素进行研究,而是把俸禄制、均田制、三长制作为相互关联的整体,作者认为北魏社会经济制度变革是在相关领域进行的一系列变革,“俸禄制是均田制和三长制实施的动因,而均田制则具有核心和基础的地位”(第908页),三者共同构成北魏孝文帝社会经济体制改革的完整系统。该著还进一步从经济制度改革对北魏王朝统治巩固、针对社会问题的症结制定改革措施以及制度改革依据的儒家思想和文化等方面论述了经济与政治、社会、文化之间存在的相互依存的关系。该著纵横贯通研究方法的运用同作者对于历史连续性的深刻认识密切相关,作者善于利用年代相近的西魏、北齐的相关史料论证北魏均田制实施的情形。史书中关于北魏均田制实施的明确记载只有《魏书·源怀传》中的一条,作者分析了西魏大统十三年敦煌籍帐文书、《白石等造中兴寺石像记》以及北齐《标异乡义慈惠石柱颂》中的相关记载,在年代相近且考证制度传承明确的前提下,勾勒出北魏末年均田制实施的具体情形。

综上所述,作者特别重视北魏社会经济制度在长时段历史中的传承与演变,也十分关注经济与政治、社会、文化等因素的关联,在该思想指导下对北魏社会经济制度的研究,促进了对古代经济史的整体性与系统性研究。

(三)世界意识下中外比较方法的运用,有助于历史研究的中外对话

在追求文明互鉴的当今时代,历史研究的迫切任务之一就是在世界意识之下,中国的历史研究能够充分汲取国外历史文化研究成果,把两者融汇贯通地进行分析和比较,这样不仅有助于学术研究的中外对话,而且有可能促进中国学者的研究成果尽快进入世界学术的视域,逐步形成中国风格中国气派的历史学研究。该著采用的中西历史比较不是简单的探求同异,而是同中求异、异中求同,相互融通。

作者在论述北魏的露田制度时,与欧洲中世纪的敞田制度、三田制度、或三圃制进行比较,认为北魏的露田在分配和使用中可能与它们存在相似性。与俄罗斯19世纪农村的土地制度进行了同中求异的比较,认为俄罗斯的土地是分配给各家各户单独经营,与北魏的露田有较大的相似性,同时又指出两者有很大不同,因为北魏均田制中还有为民户私人所有的桑田。(第278页)在论述北魏均田制实施之前无主荒地的所有权问题时,与罗马帝国灭亡后西欧荒地进行了异中求同的比较,认为北魏情形虽然与西欧不尽相同,但是有不少相似性,“当时的荒芜土地不是被豪强官贵所占,就是成为国家所拥有的公田(官田)”,致使“地有遗利,民无余财”,这种状况与西欧相去不远。(第513页)

此外,在相关史料较为匮乏的情况下,为加深对北魏社会经济制度的认识,作者善于把中外相关或相似的历史现象作为参照来理解相关问题。通过考察欧洲中世纪农村的休耕制度,推进对北魏均田制中相关休耕制度的认识;通过对古希腊村坊由年辈最高的长老统率、欧洲中世纪村庄的当权者、阿尔及利亚卡比尔人由全体家庭成员推选年长者管理家庭财产以及古代印度的村社制度等历史的探讨,加深了对北魏宗主督护制的认识。

(四)人类关怀意识下注重经济制度中人的因素的考察,阐释了中华民族以民为本的思想在北魏社会经济制度改革中的实践

目前古代经济史研究比较重视国家力量,多不关注人的因素。该著不仅分析了北魏社会经济制度变革中制定和执行制度的人即孝文帝及其改革集团的作用,更重要的是对于“受制度规范和制约的人”也给予了充分重视,从这一视角阐释了北魏经济制度改革中内蕴的儒家民本思想,指出“严刑峻法并非济世良药,民心所向才是王道根本”(第890页)。

该著考察北魏均田制的理论来源时,在对儒家经典著述研读的基础上,论证了儒家学说中的民本思想是北魏均田制改革的重要的理论依据。作者认为孝文帝的“均”“诚”思想是对孔子“均无贫,和无寡,安无倾”思想的继承、变通和推进,并把孟子的“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣”,“百亩之田,匹夫耕之,八口之家足以无饥矣”的理想作为参考的蓝本(第208—209页),北魏均田制改革于是确立了“天下太平,百姓丰足”的目标。从人的因素来考虑,俸禄制主要是为了解决官吏的贪欲,均田制则是为了解决民众的穷困,因此孝文帝在班禄诏中云“朕永鉴四方,求民之瘼,夙兴昧旦”(第905页),在均田诏中云“劝课农桑,兴富民之本”(第895页)。

通过对北魏社会经济制度实施细则和执行情况的考察,阐述了相关制度在实施过程中对以民为本思想的贯彻。该著详细考述了均田制对全家皆为老、小、残疾人的民户以及寡妇守志者授田的规定,论证了这些弱势人群的生活因此可以得到相应保障,结合儒家经典中对老幼病残和鳏寡孤独需要得到供养的论述,指出均田制的相关规定正是儒家民本思想的具体体现。(第436页)同时分析了均田制的授田对象以及三长制中“三长”的出身,均田制之下奴婢和良民一样拥有同等的受田权利和纳税义务,这是亘古未有的巨大变化;三长制下的三长大部分是由官方认可的乡民担任,与原来以豪强大族为核心的宗主督护制有本质不同。均田制和三长制实施以后,虽然不能完全杜绝豪强荫户现象,但是从制度和观念上荫户已是被禁止之事。该著注重对人的因素的考察,阐明了北魏相关社会经济制度的改革是维护基层民众利益的举措。诺贝尔经济学奖得主缪尔达尔提出以“平等”为原则的“彻底的土地再分配”是解决南亚贫困问题的良方,作者认为这正与北魏均田制的基本精神一致(第921页)。

(五)充分运用历史学的想象力进行合理推断,在史料匮乏的情况下进一步探究事件的联系,展现历史全貌

历史研究尤其是明清以前的古代史研究,经常因史料匮乏、琐碎而难以深入,因此,依据常识、经验和丰富的学识,充分发挥历史学的想象力进行分析与推理,便有可能打破史料的局限,从而推进历史问题的创新性认知,该著正是运用这一方法进行研究的典范之作。

北魏孝文帝班禄诏中有“罢诸商人”的记载,对于此处“商人”的作用和身份,史无明载,作者运用历史学的想象力,一步步推断出“商人”的作用和身份。首先依据均田令中有关公田是作为地方官府办公费用的规定,推断公田中的一部分收获物必定用来出售,其中应当少不了商人参与,那么“俸禄制班行之前的商人也可能发挥了类似的作用”(第114页)。然后作者进一步推断,“商人的职能或许还包括承担赋税的转运,但要向缴税的农户收取运输费用”(第116页)。在世界历史上,国家税收中如有商人参与,往往与包税制有关,发展经济学家克利特加德曾指出古代包税的做法十分普遍,作者据此认为上文所载“商人”也有可能是包税商。虽然没有具体的史料为证,但不失为合理的推断,阐明了“商人”可能的作用和身份。

该著指出三长制的设立为北魏社会经济制度改革的贯彻落实提供了强有力的组织保障,因为三长具有实施均田、校户、征发赋役、负责地方教化、督促农业生产等多种职能,其中经济职能是其核心职能。三长制之所以能够顺利实施主要在于北魏政府为此付出了巨大的成本和代价。作者主要从零星史料出发,依据丰富的学识,把发掘到的信息联系到一起,发挥历史学的想象力,重建了清晰完整的历史图景,推测出全国人口数量、三长数量以及全国免兵役人数,论证了北魏王朝进行改革的成本、代价与效用之间的关系,也解释了改革之所以能够成功的深层次原因,可以说是利用综合研究方法进行研究的典型例证。

关于北魏正光年间人口总数史书无载,作者通过对《魏书·地形志》《晋书·地理志》以及《通典》关于户口数零星记载分析,推断北魏正光年间户口数在500万左右,又依据学者对西汉至刘宋年间关于户均数的统计为每户五口左右,推断北魏正光年间人口数可能在二千五百万人左右,这一推理的过程是合乎常识和情理的,也是有所依据的,推论可能与实际相差不远。然后,作者依据免除党长、里长、邻长三长兵役三、二、一人的记载,根据125户一党,25户一里,5户一邻,推算出全国三长人数,那么免除兵役的人数也呼之欲出,可以推算出为150万人左右。在严密的逻辑推理和计算的基础上,作者明确指出“很显然,这是一个非常庞大数字,可见北魏政府为了加强对地方基层社会的控制付出了巨大的成本和代价”(第859页)。

历史上很多事件的记载都是琐碎的、不完整的,只依靠史料记载很难看到历史全貌,只有充分发挥历史学的想象力,抓住零星史料的关键信息,把看似毫无关联的史料依据丰富的学识关联到一起,然后进行分析和推理,才能使历史更加清晰和丰满。

(六)通变思深,见微知著。该著着力发掘各类史料,善于运用微观的实证研究方法,通过细微的考证揭示历史真相

对于历史研究,古人即有“推见至隐”的传统,正如作者所言历史研究探求愈精微,其义愈广大,这也是该著一以贯之的指导思想。只有在广泛搜集史料的基础上,弄清楚具体的历史问题才能逐渐揭开历史的面纱,如实呈现历史的全貌。

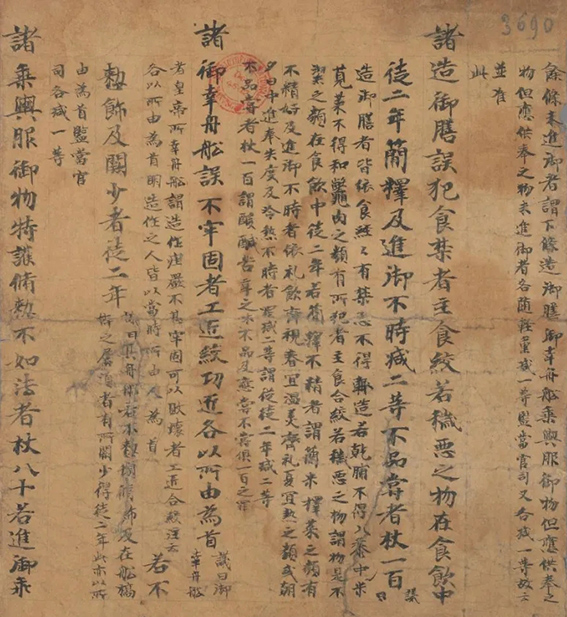

该著对于史料的运用突破了传统的窠臼,不仅广为搜罗经史子集文献资料,以及墓志、碑刻、简牍等考古资料以及敦煌文书等,还在多学科交叉研究方法的指引下,充分利用经济学、医学、数学、书法等相关学科的资料,大大拓展了史料来源,利用的著述仅经济学领域已达200余部,可谓征引宏富。作者对于各类史料的运用都是建立在考证辨析的基础上,使得相关研究有理有据,立论精当。

该著通过对具体而微的问题的考证,见微知著,有力论证了北魏社会经济制度的作用和实施情况。从对西魏中兴寺的碑刻所载施地名称的辨别与考证中,发现除了寺田以外,其它田地名称均可从北魏均田令中找到对应的名目,这正是均田制在当地实施的铁证,充分论证了北魏均田制得到切实地执行(第518—522页)。通过对《氾胜之书》《齐民要术》等农书的相关记载并结合《九章算术》《五曹算经》等科学类史书中与亩产量相关的算题,考证出北魏均田制时代的亩产量与西汉晚期基本持平,证实均田制下露田所收粮食在保证民户口粮及种子的同时还会有较多的余粮,再加上桑田或麻田,均田土地的收成在满足民户衣食之需的同时,完全能够保证国家赋税的缴纳,可以说这方面的实证研究为均田制能够保障俸禄制的顺利实施提供了明证(第288—293页)。

该著还根据古代数学著述《张邱建算经》所载内容考证了北魏九品混通的赋税制度实施的具体情况。首先通过《张邱建算经》所载例题内容对该书成书年代进行了考证,确定该书完成于北魏孝文帝迁都以后,澄清了学界的歧异。然后又根据该书所载与北魏赋税缴纳相关的算术题,证实了北魏在区分户等的前提下施行了九品混通的赋税征收制度,使家庭财产与赋税负担合理挂钩(第688页)。

作者正是在对零星史料进行深入考证、精准把握以及对于整个北魏历史深入研究和全面认识的基础上,完成对北魏社会经济制度的分析和阐释,进而一步步揭示相关历史的真相。

关于北魏均田制等社会经济制度的一些问题,学界一直众说纷纭,难以形成统一的认识。作者在厘清学界主要观点和依据的基础上,从分析所依据的史料出发,对学者们的观点进行细致的评述,汲取合理认识,辩驳疏漏之处,同时增加新的相关史料,得出全面且更为符合历史事实的认识,从而推进了以均田制为核心的北魏社会经济制度以及古代经济史的研究。

(一)解决了北魏均田制土地所有权性质问题

土地所有权是土地制度的核心问题,北魏均田制究竟是土地国有制还是私有制?学界有诸多不同认识,归纳起来大致有五类:一土地国有制,二土地私有制,三国有制为主的混合所有制,四私有制为主的混合所有制,五模棱两可。其中持三、四类观点者较多,持一、二类观点者较少。

为了推动这一问题的深入研究,作者首先对中外学者关于北魏均田制性质的认识逐一进行考察,在此基础上,考述了《唐律疏议》关于均田制下土地律令的相关记载作为参证,指出均田制下国家承认和保护百姓对私田的所有权,永业田为私有土地,口分田在很大程度上也可以看做是私有土地,因为只要拥有这块土地,其正当权益就不得被侵犯(第649页)。《唐律疏议》中有关于民户自狭乡迁移到宽乡可将永业田和口分田一并出卖的记载,北魏均田令也有民户可以从“地狭之处”徙居“土广民稀之处”的规定,作者据此推论北魏的露田在这种情况下也可以买卖(第651页)。就此而言,“这已经是一种土地私有制,公有制的外壳已所剩无几”(第652页)。

为了进一步阐明北魏均田制的性质,作者运用法学知识和概念,借助中外法典和法学家们对于“所有权”概念的界定,从所有权这一概念所涵盖的诸多方面,譬如古罗马法规定所有权包括使用权、受益权和处分权,恩格斯认为土地所有权意味着占有土地和出让土地,霍尔巴赫提出的确定人与劳动产品之间的必要关系是所有权的基础等等,分析和阐述了北魏均田制中桑田的土地私有制性质,露田也不是完全意义上的国家所有权,更多地体现的是一种受田者的私人所有权,因为露田在规定的时限内授田民户可以完全自由地占有和使用并获取收益。就此而言,均田制“应该是以私有制为主而国有制为辅的制度”(第656页)。

最为关键的是,作者结合霍布斯关于所有权的论断,即“臣民的土地私有权是排斥所有其他臣民使用土地的一种权利,但却不能排斥主权者”(第657页),阐明了均田制中露田、麻田虽然受制于作为主权者的国家,但并不影响其所具有的不完全的私人所有权的性质。

总之,作者从各个角度全方面阐述了北魏均田制的性质,得出可靠的结论,学界关于这个问题旷日持久的争论至此可以达成一致。

(二)解决了北魏均田制、三长制颁布实施的时间问题,重新阐释了商品经济的概念、北魏家庭手工业发展等问题

关于北魏均田制和三长制颁布的时间问题,作者认为之所以学界未达成一致认识,关键在于学者所依据的佐证史料并不能证实所表达的观点。目前学者一般引用《南齐书·魏虏传》《册府元龟》的相关史料加以佐证,作者通过对二书佐证史料正确性的考证,指出二书相关记载错误太多,无法作为确证引用。问题的解决需要有更多的相关史料来证实。作者另辟蹊径,依据《魏书·高祖纪下》《韩麒麟传》《高閭传》《李彪传》的相关记载,首先从北魏太和十一年颁布的为解决饥荒问题的“癸未诏书”出发,结合齐州刺史韩麒麟当年上表的安民之术、秘书丞李彪于太和十二年为解决当时社会问题的上封事七条,认为作为朝廷大臣的高閭为应对饥荒问题上表孝文帝的时间不应当是史书所载太和十四年,应该在太和十一年,再根据其上表内容,可知上表之时即太和十一年秋均田制和俸禄制、三长制都已颁行。

对于魏晋南北朝时期使用商品货币进行交易的商品交易性质问题,该著进行了重新界定。作者依据当代宏观经济学对于货币概念的界定,即货币可以是能够被普遍接受的用作交易媒介的任何东西,认为北魏太和十年以前普遍以绢帛作为交易媒介,那么绢帛便是商品货币,“用绢帛之类商品货币进行的交易行为自然也属于商品经济,而非自然经济”(第121页),由此便重新界定了魏晋南北朝时期(包括北魏前期)使用商品货币进行商品交易的性质是商品经济。

根据桑田、麻田及户调绢布征收的相关规定,开拓性地对北魏以纺织业为主的家庭手工业进行了阐释,阐明了北魏家庭手工业的发展和分布状况。作者从北魏时期绢帛所具有的三种功能即缴纳赋税、商品货币、使用功能出发,阐释了绢帛棉麻作为赋税征收的对象、日常生活必需品以及交换媒介,对于北魏统治者和广大民众而言都是不可或缺之物,同时在均田制要求所有民户必须种桑或种麻的前提下,推断出“在均田制实施后北魏境内全部的均田农妇都应该从事家庭纺织业”的结论(第358页),认为均田制等社会经济制度改革促进了家庭手工业的普及和发展。基于此,作者对传统观点所认为的古代社会手工业作坊主要分布于城市的观点提出质疑,指出个体农户家庭手工业主要存在于农村,并且大量的游商也活动于广大农村,“可以说古代社会的手工业和商业网络是通过城市和农村共同织就的”(第360页),可谓真知灼见。

均田制中关于民众可以从“狭乡”迁往“宽乡”的规定,条文中只有寥寥数语,许多具体情况并无史料记载,作者借助其他时期的类似现象,合理推断,使北魏时期由狭乡徙居宽乡的具体情形昭然若揭。由狭乡徙居宽乡者,“听逐空荒”,可以按均田令规定受田,有余力者还可以“官借民种莳”,也就是以租佃的方式扩大耕种面积。其他具体情况因缺少相关记载不得而知,譬如借种官田的租金额度、民户徙居他乡的手续和过程、具体垦荒政策等。对于借种官田的租金问题,作者首先考察北魏晚期京师地区租赁公田的田租数额,然后与普通民户的户调额度相比较,由此推断均田制下借种官田的租金很可能是正常民户租调额度的两倍。对于民户徙居他乡的具体手续和过程,作者先考察了汉代和唐代居民迁徙的具体情形,汉代居民迁徙时需要严格的户籍迁移手续,唐代居民迁徙时有政府的组织和支持,作者据此推断,认为北魏均田制时期民户迁徙也应当与此类似,有户籍迁移手续并得到政府的组织和支持。均田制中虽有狭乡民户“乐迁者听逐空荒”的规定,但是鼓励民众垦荒的具体措施史书未载。为进一步揭示历史全貌,作者首先考察了元代、明代初年的垦荒政策,元代在不同时间不同地域针对不同垦荒者实行不同优惠政策,明代免税免役的优惠政策与元代大同小异,在对同类历史现象进行考证分析的基础上,作者指出元明两代的垦荒政策虽然与北魏不尽相同,但是施政原则应当有相通之处,可以作为认识北魏移民垦荒具体实施情况的参考(第438—461页)。

(三)阐明了以均田制为核心的北魏社会经济制度的历史地位

对于北魏以均田制为核心,包括俸禄制、三长制、新税制等在内的一系列社会经济制度在历史发展中的地位,该著借助国内外及不同时期的中西方经济学理论及其知识与洞见从诸多层面进行分析与阐释,得出令人信服的结论。

一是从制度改革落实层面进行分析。瑞典经济学家缪尔达尔对南亚国家的贫困问题提出了真知灼见,作者认为虽然时代和地域不同,但是北魏与保留了诸多古代传统的南亚都属于贫困社会,缪氏对南亚社会问题的认知可以说和北魏孝文帝君臣对北魏社会的认知是相通的。首先都重视平等问题,北魏均田制可以看做是以“促进社会和经济的平等”为宗旨的,在基本精神上与缪氏以平等为原则的“彻底的土地再分配”没有什么差别;其次缪氏提出在给予耕种者土地所有权的同时也应彻底勾销借债人的旧债,而北魏均田制若严格执行,“旧的债务关系在荫户脱离所依附的豪强地主之日起,他们之间的人身依附关系自然也会解除,相应地经济上的依附关系——包括债务关系——也应该一笔勾销”(第921页)。在对两者分析比较的基础上,可知北魏均田制与近一千六百年之后伟大的经济学家缪尔达尔针对南亚贫困问题提出的应对方案几近相同,不同的是北魏君臣的方案即均田制落到了实处,而缪氏只是提出了方案。因此,作者得出“孝文帝君臣对北魏社会经济问题的认知及其应对方案具有极大的超前性,代表了社会进步和前进的方向”(第922页),这一结论显然是中肯合理的。

二是从制度改革获益层面进行分析。诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨认为改革的共识应该是“绝大多数的人将很快从改革中获益,并且改革从某种程度上来说是公平的”(《斯蒂格利茨经济学文集》第六卷下,纪沫等译,中国金融出版社2007年版,第429页)。据此,作者指出由于农业生产总量的增长,无论是北魏政府还是基层民户,都从改革后的经济发展中获益。基层民户中的自耕农不用多言,豪强势力因奴婢、耕牛授田获益,奴婢因能够和良人一样受田且负担的赋税低,从而有可能受到主人的重视而使生活境遇大大改善。

三是从政府作用层面进行分析。现代发展经济学认为建立并维持健康的经济环境,政府的作用至关重要。把北魏孝文帝的社会经济制度改革与之相对照,北魏政府不仅制定俸禄制、均田制、三长制及其配套的相关制度——与俸禄制同时颁布的惩治贪赃枉法的规定,与三长制同时颁布的新的赋税制度以及对生活不能自理者的供养规定,关键是这些制度得到了贯彻执行(第924页),充分显示了北魏政府在建立和维持健康的经济环境中发挥的至关重要的作用。现代应用微观经济学认为政府应当帮助社会按其意愿配置资源,解决经济生活中生产什么和如何生产的问题。北魏社会经济制度照顾到社会各类人群的基本利益,其经济目标可以看作是“帮助社会按其意愿配置资源”,关于露田、桑田、麻田、园宅地的区分及相关的生产要求,解决了“生产什么和如何生产”的问题(第925页)。

四是从制度变迁对农耕社会经济发展的作用层面进行分析。作者参照新制度经济学创始人诺斯之说,分析了孝文帝时期的社会经济制度改革对北魏经济增长和社会发展的促进作用,和对中古时期中国社会经济发展产生的深远影响。北魏开创的均田制之所以能存续近三个世纪之久,依据斯蒂格利茨的理论,可以说北魏社会经济制度不仅适应了当时的社会、经济与历史、文化,而且是一种具有很强适应能力、能够自我矫正的体制(第931页)。

总之,张金龙教授历经十余年完成的《北魏社会经济制度研究》,不仅给予我们方法论的启示,还在诸多问题上推进了经济史的研究,做到了历史研究中学术与思想、实证与理论、微观与宏观的结合,可以说该书是中国传统经济史研究的里程碑之作。