榆林市位于陕西省的最北端,榆阳区是榆林市的市区所在地。近年因陕北发现石油,榆林的经济文化一跃进入全国前列,榆阳区建立了众多博物馆,古代碑刻艺术博物馆尤其具有特殊性,其展品的主体部分,是出生于榆林的著名收藏家齐志先生的藏品。这让我想到近代藏石的一则著名掌故。

上世纪二三十年代陇海线开通时,洛阳邙山一带曾出土大量北魏到唐代的墓志,分别为三位辛亥元老兼收藏名家所得,其中北魏部分大多归书法家于右任鸳鸯七志斋收藏,现归西安碑林博物馆;唐代精品九十多方归云南辛亥前辈李根源,载归苏州私邸,今归南京博物院;最大宗的一千两百多方唐志归名动豫陕的革命前辈张钫,他当时任二十军军长,二十军军车曾装载石刻,奔波于洛阳与新安铁门镇之间。张钫建千唐志斋以存贮石刻,深明世事循环的必然之理,亲题“谁非过客,花是主人”。

我不太了解榆阳区政府与齐志先生合作的过程与细节,但我相信在公私之间,肯定有明确的协议与超前的眼光,深得前辈藏家的家国情怀。而榆阳区古代碑刻艺术博物馆与西北大学中国文化研究中心以李浩教授率领的学术团队,为此批石刻的校录研究,影印出版,付出艰辛努力,终于克期有成,更是当代博物馆与高校合作研究的成功范例,在此也表示衷心祝贺。

统万城遗址

榆林之地,汉唐间皆为北方民族与建都关中的王朝争夺的要塞之地。十六国末期赫连勃勃所建夏国的都城统万城,位于陕西靖边县最北端白城则村。其地唐属夏州,其遗址出土唐代石刻,我以前曾见香港藏家欲捐赠给深圳博物馆的一批拓本,本书所收多达十多方,也有载明葬地为“夏州先茔”(本书 069号《张令光墓志》)的墓志,这些墓志的志主多数来自世代戍边的军籍人士,对了解唐代的北方军镇设置有重要价值。列于本书首篇的《大魏夏州世界沙门统铭》,就记载了出身辽东公孙氏的高僧显略,在夏州弘传佛法,“自任纲维廿他载”的经历,对了解北魏前期在赫连夏故地佛法的传播,留下珍贵记录。

本书所收墓志,大多为齐志先生在民间收集,没有留下出土时间和地点的记载。但从墓志所载落葬地点分析,大多出土于今渭河流域的关中地区,尤其以长安南郊者为最多。这些地方是唐代士族名家居住生活的集中地,许多大姓氏族也选择这里为家族安魂之域。估计齐志先生当年收藏之时,有过很认真的学术与艺术方面的斟酌。

就影印的拓本粗翻一过,我很震骇于本书所收墓志文史价值之高,包含大量罕见的精品。其中一部分,前期见到李浩教授曾作文研究介绍,如李百药墓志、邵建和墓志、宗氏墓志等,后来在西北大学召开榆阳馆藏石刻研讨会,更得以见到与西北民族有关的《成月公主墓志》、《安优婆姨塔铭》、《移建勿墓志》,也见到参与录文与研究的团队各位年轻才俊的先期研究。李浩教授已经为本书撰写了观照全书的《前言》,所揭各点都很精彩,我也都很赞同。能先期阅读全书,我也有一些特别的感受,愿意不避琐碎地一一写出,以供相关学者参考。

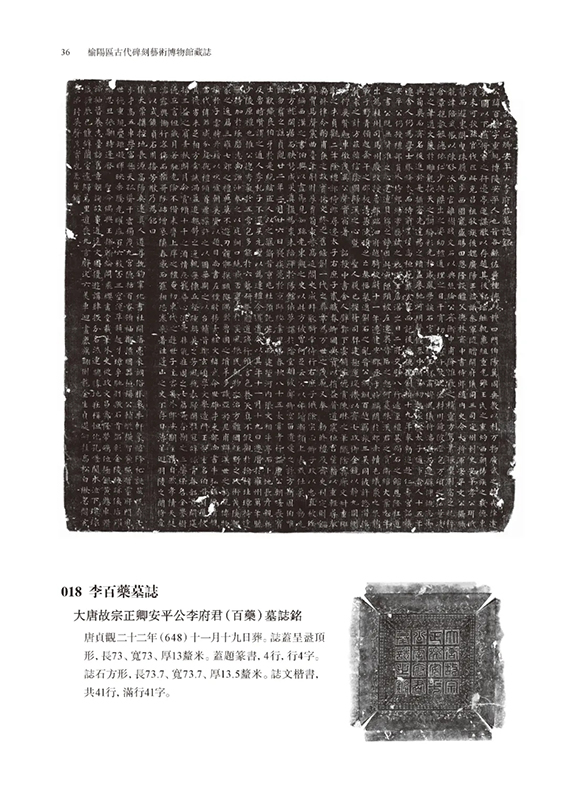

李百药墓志

先说李浩教授及其团队已经介绍过的两方墓志。一是《李百药墓志》。李百药是二十四史之一的《北齐书》著者,在学术文化方面的建树是多方面的。《旧唐书》虽有他的传记,但前期经历多有漏载,根据墓志,可以准确还原他在入唐前的经历:隋开皇初,授东宫通事舍人。十五年,迁太子舍人,仍为东宫学士。十九年,袭父爵为安平公,进礼部员外郎。炀帝即位,为汉王所辟。大业元年,贬桂州司马。州废,授鲁郡临泗府越骑校尉。十一年,授建安郡丞。他在隋得到杨素、牛弘的提携,也可补史阙。

二是高崇文、高承恭父子墓志。高氏父子是神策军的高级将领,加上崇文孙高骈,几乎可以勾勒出神策军百年的盛衰史。为高崇文墓志撰文者许孟容,有一件事特别应该提出,即在元和十年六月叛镇派刺客在长安刺杀宰相武元衡,刺伤御史中丞裴度时,他上书宪宗,要求立即任命裴度为宰相,以坚定表示朝廷平叛的不可动摇的决心。如此有骨气、有识见名臣的传世诗文,并不多见。而由他执笔的《高崇文墓志》,分刻于正背两面,字数近二千字,是不可多得的大文章。墓志内容所述,则从代宗避狄陕郊,到德宗时期的一系列平叛战争,乱平后高崇文屯田戍边,特别是在平定蜀中刘辟之乱中的重大建树。

后一段叙事篇幅约六七百字,有关东川李康之失职,鹿头关决战之声势,刘辟亲信仇良辅率军将四万归降之过程,乃至叛镇核心刘辟、卢文若之败亡,多可补史之阙失。有关高氏家族之先世,以及所载崇文、承恭各自家庭子嗣,皆很珍贵。为承恭撰志者李勋,存世仅省试诗一首,以往仅能据《宝刻丛编》卷一九引《诸道石刻录》,知他咸通八年(八六七)撰《神光寺碑》于福州。《高承恭墓志》篇幅也长达近二千字,葬时为咸通二年(八六一),勋称门吏,署衔为虞部员外郎,自谓“受恩门下”,知也属神策军幕府中之文人。咸通间依附宦官及神策军者,有十哲之目,此又增一例也。

傅璇琮《唐翰林学士传论》

中晚唐之间的翰林学士,特别是翰林承旨学士,因有机会亲近内廷,预闻机密,多数后曾入相,在政治文化方面地位重要。存世文献有丁居晦《翰林承旨学士壁记》,保存玄、肃至懿宗间完整的翰林学士名录,近人岑仲勉、今人傅璇琮全力考证勾稽,确证二百多名学士之任职始末及文学成就,相关研究几乎已了无剩义。但在榆阳区藏的这批墓志中,我仍读出一些重要的记录。

一是095号《故回纥会宁郡王移建勿墓志铭》,署“大中大夫行兵部员外郎、翰林学士臣柳伉奉敕撰”,是柳任学士期间的职务作品。柳任学士期间最重要的事件,是广德元年(七六三)曾上疏请斩宦官程元振,振动朝野。傅先生《唐翰林学士传论》考柳伉永泰至大历初出院后,即下落不明。而本方墓志载墓主卒于大历八年(七七三)二月,葬于四月,柳伉说“词臣受简,敢作颂曰”,明确时方在职。不能确认他是广德入院后始终在院,即在职逾十年,还是有过再入的经历。庞严为穆宗初学士,本书128号收斑图源为妻庞氏撰墓志,庞氏为庞严之女,志文有较大篇幅述庞严家事及仕宦始末,可作其传记读。

本书155号崔澄撰《唐故太子宾客崔公墓志铭》,志主为崔汪,撰文者则是其弟。傅璇琮先生《唐翰林学士传论·晚唐卷》考证崔汪曾任翰林学士,仅依据一条记载,即薛廷珪《授翰林学士承旨户部侍郎崔汪尚书右丞、学士中书舍人崔涓李磎并户部侍郎知制诰充学士制》,又根据薛及诸人之仕履,推测其任承旨在大顺二年(八九一)。此墓志不仅详记崔汪之家世、科第、仕宦,且有一节叙述他任翰林学士之始末:“迁兵部郎中。故太尉杜公让能尝告人曰:‘崔正郎,国之名器,不可以常职处之。’遂奏守本官充翰林学士。挥毫内署,奉职有称。犹是加知制诰,赐紫。未几,拜中书舍人,迁户部侍郎,转尚书右丞、兵部侍郎。五迁大官,一皆承旨。虽藴和羹之望,终乖问喘之期。加银青,转吏部侍郎。”最后几句是说他出院,没有能够入为宰相。他之入院,是由宰臣杜让能推荐。杜任相时间从光启二年(八八六)到景福二年(八九三),达八年之久。虽不能具体确认他之入出院时间,但曾五度迁官,久为承旨,则可确认。

本书154号收刘崇谟撰《唐故朝散大夫河南少尹上柱国赐紫金鱼袋王公墓志铭》,志主为王损,志载其“转右补阙、史馆修撰”后,“俄以本官充翰林学士,就加户部员外郎,锡朱绂银章。旋以再从兄入秉国钧,公畏讥避嫌,称疾去职。中使数返,终不能集。朝籍间有昆仲之言,再从者可以同□□第,可以连守官曹,则公之进退不必辞翰苑也明矣。”墓志又载损兄把机务,出守浙东,其人肯定是王抟,时在乾宁三年(八九六)七月,损在此间拜给事中。墓志又云:“公之兄再入中书,公复持谦柄,高卧丘园。”此指同年十月抟入相,损复退职,后求为河南少尹。光化三年(九〇〇)七月卒,得年五十一。那么,王损之任学士时的再从兄,到底是谁呢?

据《新唐书·宰相表》,王抟以后宰相有王溥,与墓志所载前后不接。王抟以前王姓为相者,只有王铎、王徽,均在广明、中和间,似乎太早了些。我也曾怀疑这里的再从兄,是否从撰文者刘崇谟的立场叙述,指龙纪元年(八八九)入相的刘崇望。王损娶刘崇龟第二女为妻,王损妻刘氏墓志亦见本书157号。但崇望、崇龟、崇谟一般认为是亲兄弟。王损究竟何时入为学士,似尚难确定。王损任学士时间估计不长,可表见之事迹不多,故前人未有考及。惟因此而可以新增一位学士,仍很可珍贵,故略述如上。

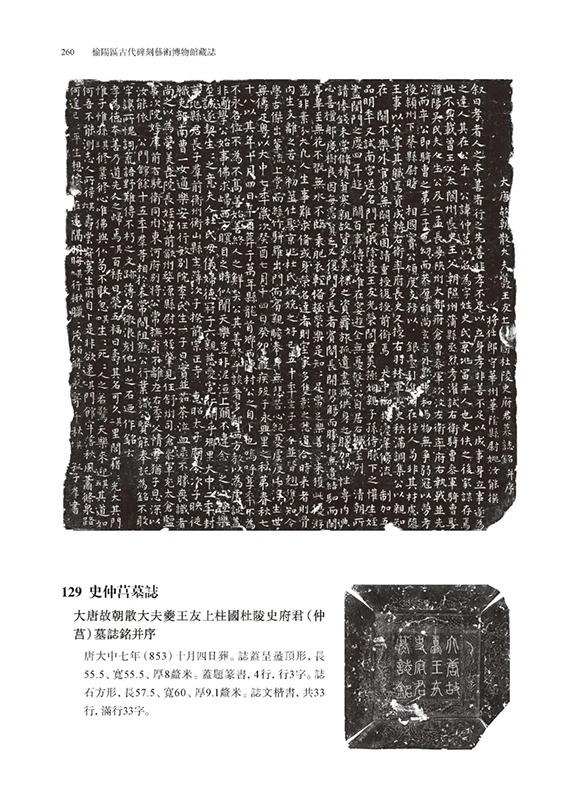

史仲莒墓志

再说唐人有著作存世者,墓志载及相关事迹,皆很具参考价值。如本书 112号收《唐国史补》作者李肇撰《李夫人墓志》,就很珍贵,惟内容一般。《安禄山事迹》作者姚汝能,以往不详其时代。我以前曾撰《〈安禄山事迹〉的成书年代》(刊《中华文史论丛》二〇〇八年2辑),据新见墓志考为会昌、大中间人。本书又见姚撰两方墓志,分别是129号大中七年(八五三)《史仲莒墓志》和145号咸通六年(八六五)《史仲莒夫人杜氏墓志》,前者署职为华阴县尉,与《安禄山事迹》署衔一致,后者署衔为“前鸿胪寺主簿”,是新知姚之任官。

《东观奏记》作者裴庭裕,因在昭宗即位初年,受命参加宣、懿、僖三朝实录,书虽未成,他则留心故实,编录成此三卷书。他的生平资料较零碎,前人工作仅能拼出一个大概。本书149号收其咸通十一年(八七〇)撰《大唐进士卢洵亡室河东裴夫人墓志铭》,署“弟进士裴庭裕撰”,即弟为姊所撰,所述裴氏之家世,即庭裕之家世,即其五世祖裴行本为武后时天官尚书,高祖裴士淹,玄宗时为翰林学士,官至礼部尚书,曾祖裴登,官洪州司马,祖堪,为大理评事,父绅,撰志时方为秘书监。裴氏母出赵郡李氏,其叔祖李珏曾相文、武两朝。凡此皆可补充裴庭裕之家世,也为他谙熟朝廷故事,多知宣宗朝旧闻,提供了帮助。以往仅知庭裕为僖宗中和二年成都登第,现在将他举进士时间推前了十多年。

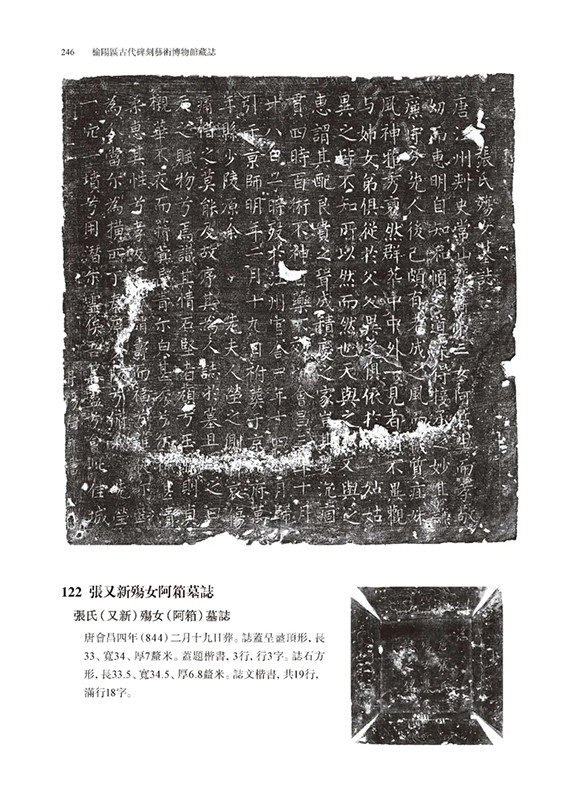

张又新殇女阿箱墓志

至于与唐诗有关之文献,可以特别提到本书122号《张氏殇女墓志》,女名阿箱,卒于会昌三年(八四三)十月,年十四,其父张又新时为江州刺史,墓志为其亲撰,称此女“自知和顺之道,深得接承之妙。其谦廉守分,先人后己,颇有老成之风,而仪质庄姝,风神雅秀,褎然群萃中。中外一见者,罔不异观。”是父亲描述亡女很特别的文字。127号《唐故常山张氏女墓志铭》,志主张纁,为张又新文宗初在汀州所得另一女,因犯暑热而卒于大中四年(八五〇)。卒时应已二十多岁。张又新为晚唐前期之著名诗人,尤以品茶品水,在陆羽后享有重名。两方墓志可以补充他的家室的情况,也可确认他即卒于江州任上,时间大约在会昌末年。

还可以说到 110号《唐故进士侯君墓志铭》,志主侯云亮,十八岁而亡,元和六年(八一一)葬,作者署“长兄登仕郎前守太常寺太祝云长撰”。侯云长为韩愈贞元八年(七九二)登进士第的同年,存世事迹很少,撰志时距登第已近二十年,仅得一微官。仕途不顺可知。更值得注意的是墓志述“皇考讳钊,京兆府美原县令。余家由进士而官,自王父承于皇考。自王父之季讳渐,承于皇考从父之季讳象,自开元时讫于贞元岁,文章之名来于余家。”

这里说到这一家百年的奋斗史,似乎已成文章之家。其中只有侯钊,曾频繁出现于卢纶、李端等大历十才子诗中,卢纶即有《留别耿湋侯钊冯著》、《虢州逢侯钊同寻南观因赠别》、《同柳侍郎题侯钊侍郎新昌里》、《陈翃郎中北亭送侯钊侍御赋得带冰流歌》,甚至在他回顾与大历诸人生死相隔的著名长诗,最后也提到侯钊,诗题太长,略作标点:《纶与吉侍郎中孚、司空郎中曙、苗员外发、崔补阙峒、耿拾遗湋、李校书端,风尘追游,向三十载,数公皆负当时盛称,荣耀未几,俱沉下泉,伤悼之际,畅博士当感怀前踪,有五十韵见寄,辄有所酬,以申悲旧,兼寄夏侯侍御审、侯仓曹钊》。也就是说,侯钊已经为此一诗人群体所接纳,诸人间频繁有唱和,侯钊之诗名亦可以想知。遗憾的是,这一家族在墓志中提及五人,竟无一诗留存,可为叹息。

旧唐书·刘从一列传

这里还可以举出刘从一家族墓志对于考史之价值。从一是唐初名臣刘林甫之后人,德宗出幸奉天时拜相,《旧唐书》卷一二五有传,颇简略。本书099号刘从一撰《大唐京兆府渭南县尉刘从一妻清河崔氏墓志铭》,撰于大历十一年(七七六),时刘地位尚微,《旧唐书》本传说他在渭南尉任上“雅为常衮所推重。及衮为相,迁监察御史”,与此可以印证。而墓志所载其妻崔氏为文章四友之一崔融的曾孙女,年十有四即与从一成婚,生有三男一女,存者一男而已,崔氏卒时年仅二十。这些可以补充刘从一的家室状况与人际脉络,也可考见他的仕途门风。本书090号《刘遵素墓志》,志主出自刘林甫、刘应道、刘献臣一系,较从一要高两辈,也属同一家族墓地所出。以前曾见过刘应道墓志。本书147号《刘尚质墓志》,志主为从一孙,咸通间官至陕州硖石县令,是这一家族从唐初绵传唐末,两百多年间历史皆斑斑可考。

此类墓志在全书中披纷多有,如唐初殷开山后人(083号)、于志宁后人(059号)、李袭志后人(057号),玄宗时玉真公主后人(139号),韩休后人(121号),皆可注意。

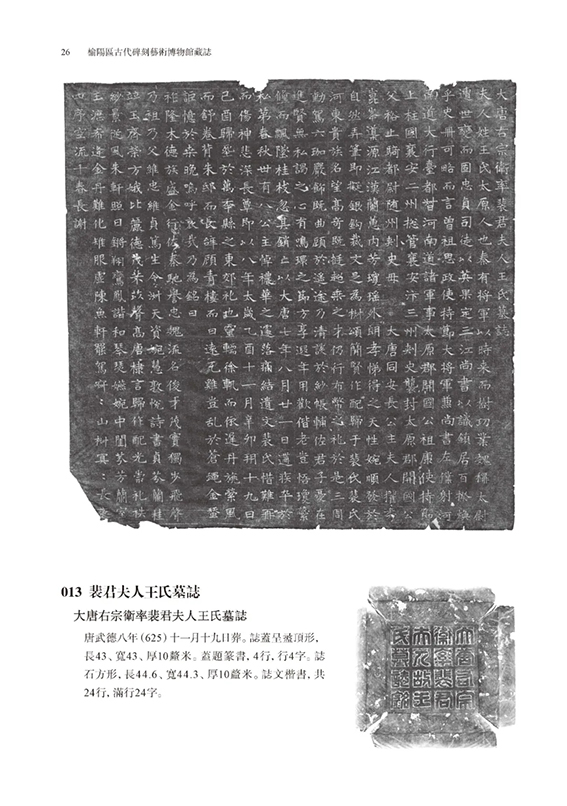

裴君夫人王氏墓志

有关宗室者,特别要提出013号《大唐右宗卫率裴君夫人王氏墓志》,志主卒年在武德七年(六二四),“父裕,上骑都尉、随州刺史,母大唐同安长公主”。《新唐书·诸帝公主传》,以这位同安公主居首,称“高祖同母媦也”,估计《新唐书》编成时,已经弄不清她与高祖之长幼,因此而用一表示女性昆仲之媦字来称呼。此志载王氏卒时三十八岁,即她出生于隋文帝开皇七年(五八七),公主结婚还要早一些。墓志写到“公主悼秾华之遽落,痛结遗文”,是母送女葬,且有文致悼。《新唐书》说公主活到高宗永徽初,年八十六,实在很长寿。由此倒推,她可能比高祖年长一或二岁。本书032号《大唐故郇国公李君墓志铭》,志主李艺出自李唐宗室最旁支的定州刺史房。近年陈丽萍教授《唐代宗室研究》(中西书局二〇二二年四月)下编《订补唐〈宗室世系表〉》,是迄今考唐宗室世系最完备的著作,恰阙李艺,而艺父罗,祖洛,陈考作义罗、泠,可据以再酌。

本书所涉唐重大史事的新记录,除前引《高崇文墓志》详载元和初伐蜀始末外,如058号赵僎撰《姜义墓志》述及高宗末之西域战事,084号李惟岳《韦漼墓志》叙及乱前之安禄山,089号程晟撰《谭峻墓志》详述马嵬事变后肃宗西奔事实,096号佚名撰《司马志诚墓志》、106号赵某撰《许耀卿墓志》所载代、德间重要史事,123号欧阳纁撰《杜公亮墓志》所载会昌伐泽潞间河东史事,都很重要,在此恕不一一展开。

三年前,李浩教授研究以榆阳馆藏石刻为主的论文,结集为《摩石录》一书,在联经出版公司出版,嘱我作序,我曾写到:“李浩教授本人是陕北靖边人,在古都西安学习工作超过四十年,于汉唐文化与文学用力甚勤,根底亦好。他在本书所据墓志,完全来源于老友齐志先生主持的榆阳区古代碑刻艺术博物馆,与他书已经发表者几无互见。我于近年以洛阳、西安已发表墓志浏览近于周遍,对此感觉很清晰。榆林在陕西最北端,在唐代属于银、绥、夏诸州,接近边地,是民族混居之地。本书中的民族墓志,即与此有关。李浩教授与齐志先生的合作已接近十年,今年初我曾到西安参加以该馆石刻为研究课题的专题讨论会,了解有关收藏之丰富与研究之深入。该馆全部藏石将另刊布,值得期待。”

今次馆藏石刻终于得以整理完成,结集问世,我且得缘先期读完全书,钦佩无已。一是收藏家齐志先生长期坚持,斥资收藏出土石刻,避免了这些珍贵文物的流失损坏,化私为公,亟布于世,崇宣文化,裨益学术,是一件无量功德之大事,值得弘扬致敬。二是榆阳区地方政府对地方文化建设的高度重视,在经济发展的同时,也将学术文化工作放在显要位置,提升城市品位,给中国学术注入新的活力。三是李浩教授在唐诗美学、园林文化以及唐代作家研究已经取得卓越成就以后,最近十多年转以唐代石刻研究为自己的研究中心,培养了许多优秀学生,取得特出的研究成就。从前年起,他担任中国唐代文学学会会长,并主编学会刊物《唐代文学研究》,学会工作和他所领导的西北大学中国文化研究中心,都有新的气象和创获。四是担任本书文本校录工作的中青年学人,由李浩教授领衔,每人承担几篇十几篇不等,据拓本反复校录写定的同时,分别撰写专题研究论文。我曾参与这一专题为主的研讨会,感到参与者工作态度之庄重和认真。有关的论文不少已经发表,今后也当会有完整结集的机会。我受命作序,仅凭直感阅读,写下一些粗浅的体会。未尽之处,仍望齐志先生、李浩教授及各位鸿识有以赐教。

谨序。

二〇二三年十月十六日

于复旦大学光华楼

(本文系《榆阳区古代碑刻艺术博物馆藏志》序言,标题为编辑所拟)

百余品隋唐墓志首次公布,图版、释文相配,

集资料性、文学性、艺术性于一书。

李浩 主编

978-7-101-16416-9

8开 布面精装

980.00元

内容简介

《榆阳区古代碑刻艺术博物馆藏志》收录北魏至明代墓志167方,以中古隋唐墓志为主,绝大多数为首次公布。地域上主要集中于关中和陕北地区,内容上大致可分为两组:一为士人墓志,如李百药、高崇文、高承恭等墓志,其中不乏重大史事的新记录,可补史传之阙、考察隋唐士族变迁等,具有极高的文史价值;一为西域少数民族及入华异族人墓志、塔铭,如唐吐谷浑公主墓志、回纥贵族墓志,以及甚为罕见的粟特人双语塔铭,均可藉以考订“异族之史、殊方之文”,由此展开中西交通、民族学、唐代丝绸之路等多视角的研究。

墓志中颇多精品,其中不乏李阳冰、皇甫阅、董景仁、张楚昭等众多名家手笔,兼具书法艺术史的价值。

此次汇编出版,公布了全部拓本图版,并对每方墓志、志盖作了释文、标点,以便读者参考利用。

作者简介

李浩,陕西靖边人,文学博士。现为西北大学文学院教授、西北大学中国文化研究中心主任,兼任中国唐代文学学会会长、《唐代文学研究》主编等。著有《唐代关中士族与文学》《唐代三大地域文学氏族研究》《唐诗的文本阐释》《摩石录》等学术著作。

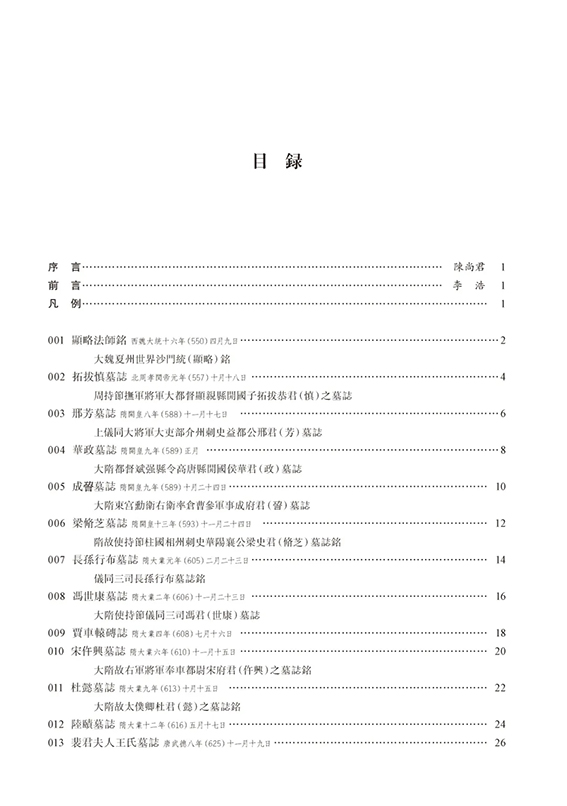

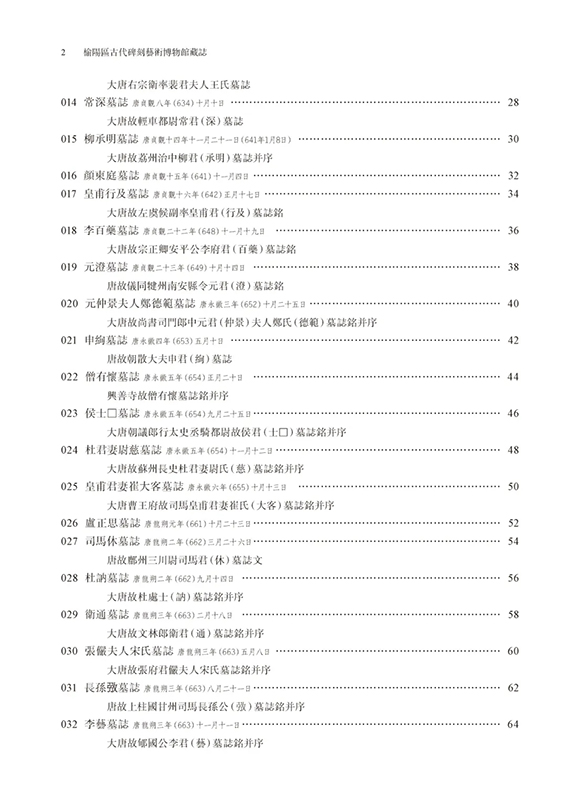

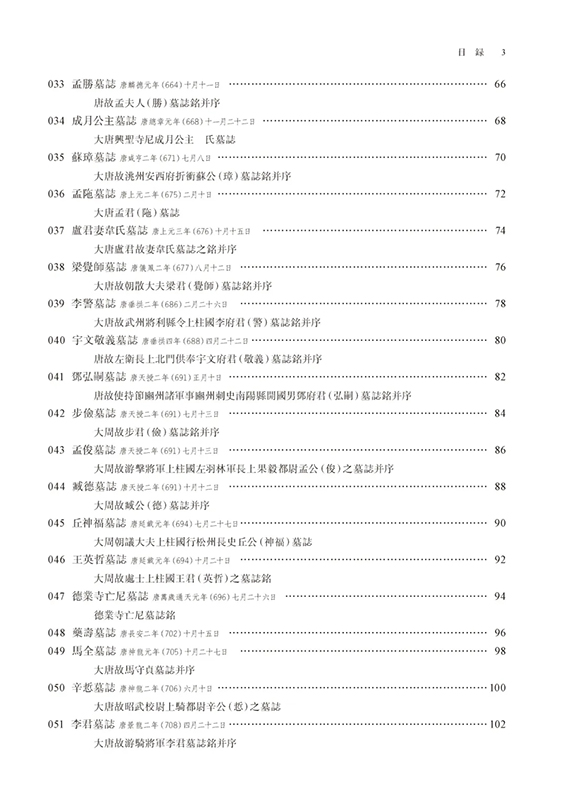

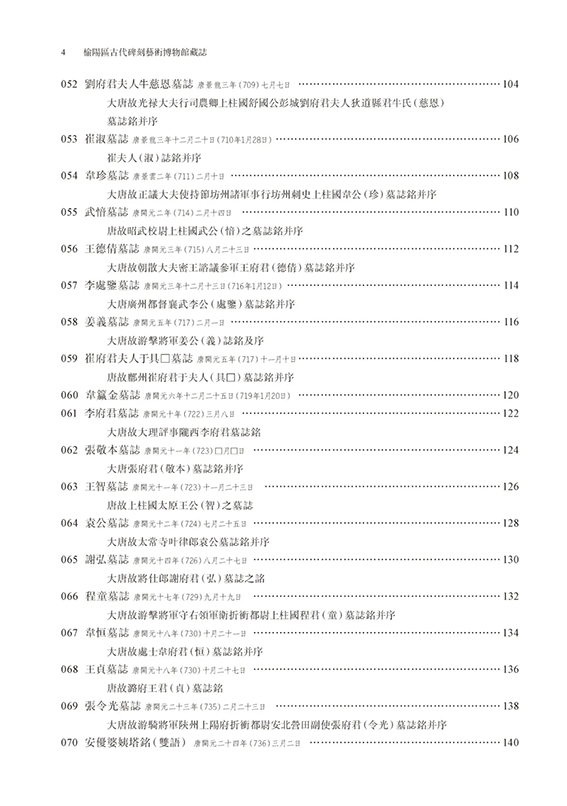

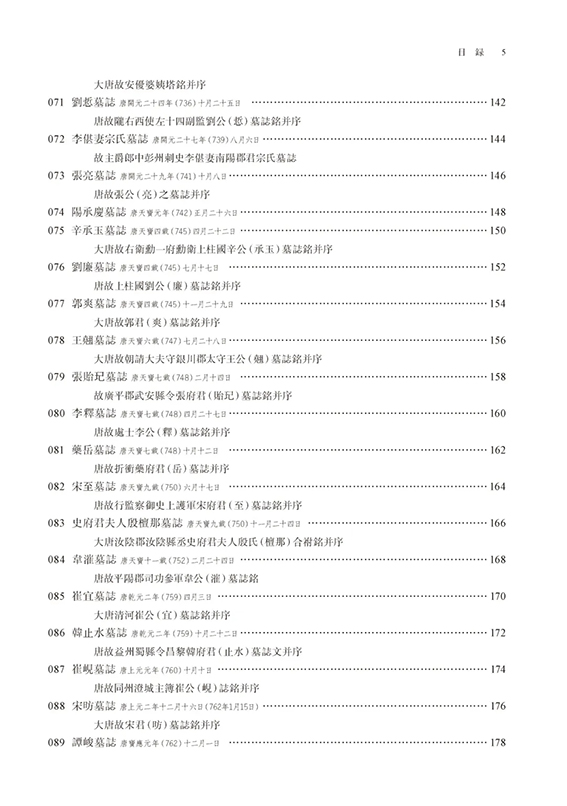

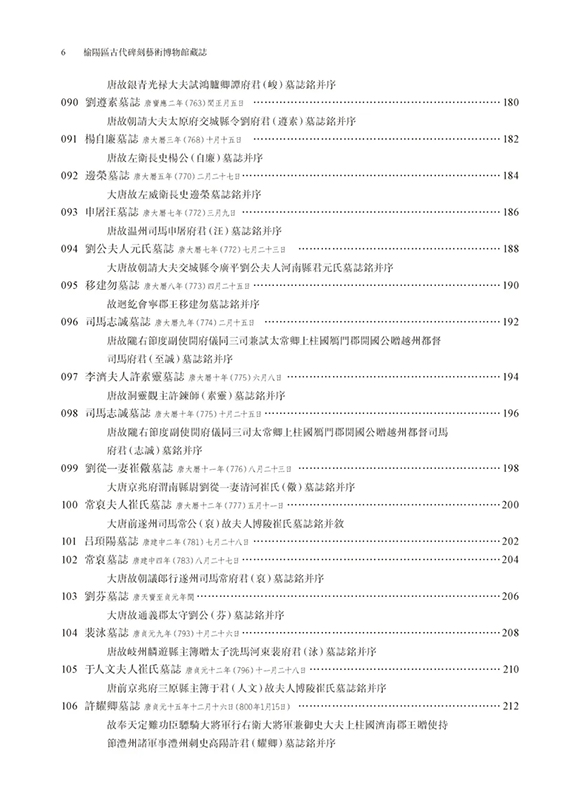

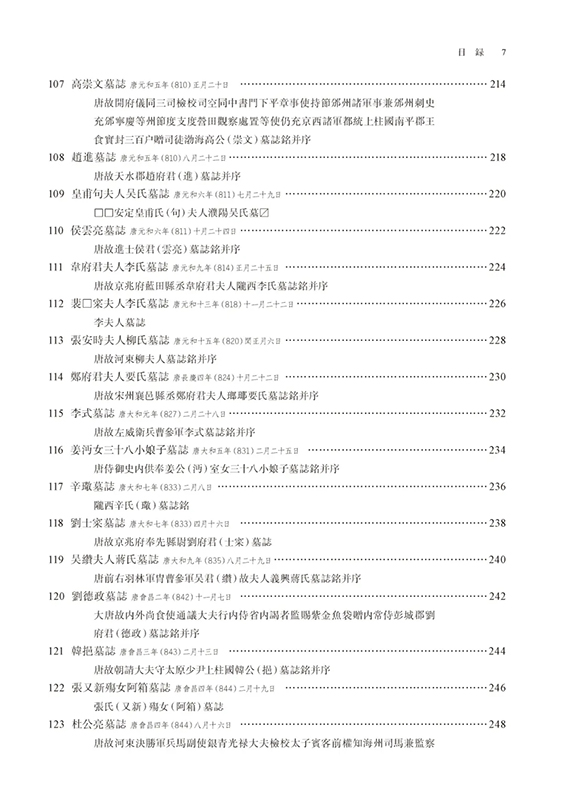

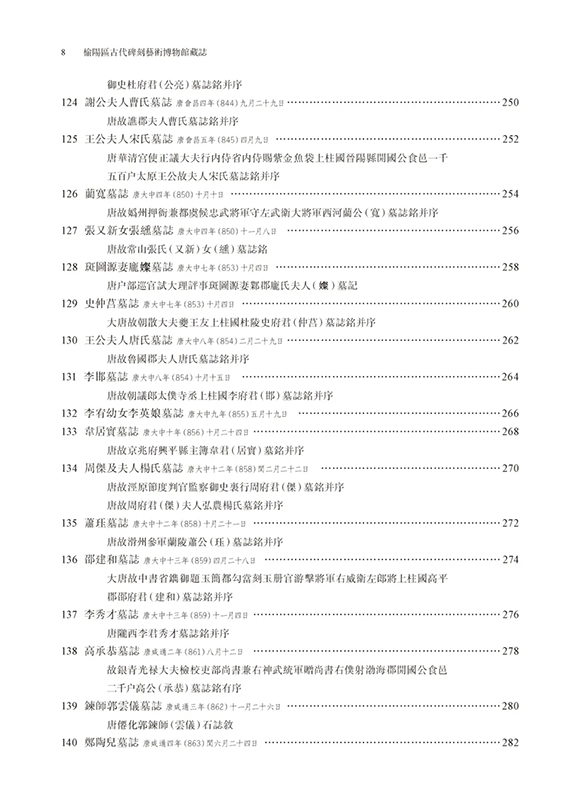

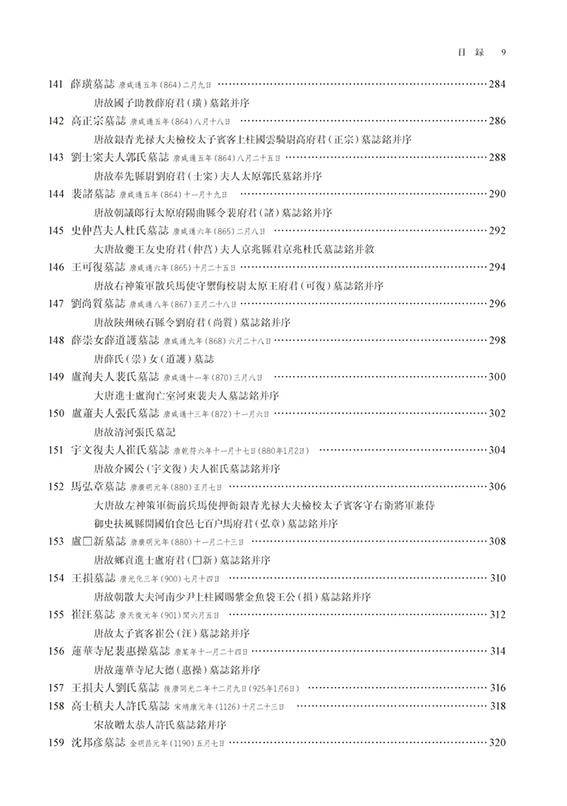

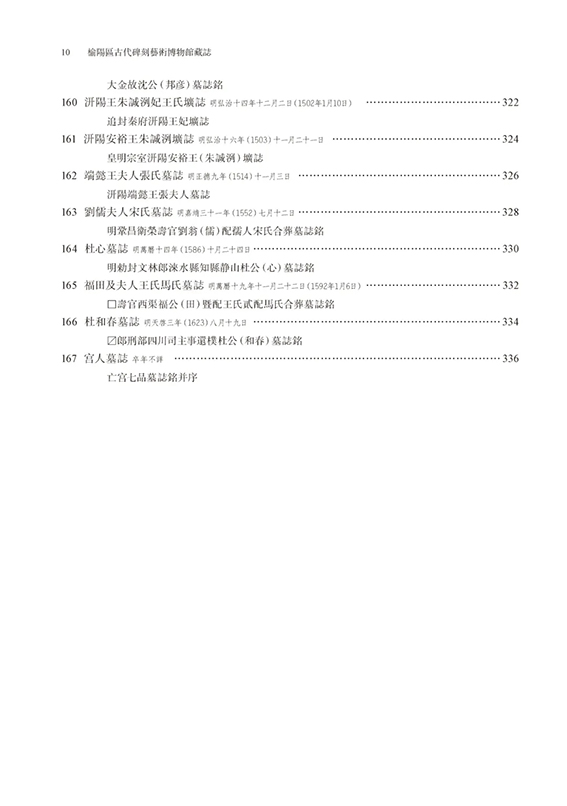

目 录