自先秦以来,古人便有冬至后第三个戌日祭祀的传统,以求劳作丰收、幸福吉祥。《说文》中记载:“冬至后三戌腊祭百神。”在汉武帝时期,改用《太初历》,以正月为岁首,以十二月为腊月,并定腊月八日为腊祭之日。南北朝时正式将腊月(十二月)八日定为“腊日”。《荆楚岁时记》中明确记载:“十二月八日为腊日。”由于十二月份用于腊祭的蔬果谷物大多为干物,而古时称干物为腊,所以十二月初八也称为腊八。腊八节名字的由来也在于此。

腊八节在中国历史悠久,民间更是广为流传着一首民谣:“小孩儿,小孩儿,你别馋,过了腊八就是年。”关于腊八节起源,学界现在仍存有争议。主流观点认为,腊八节是由古代的腊祭演变而来。自唐宋以来,南北朝时被确立的“腊日”逐渐分化成两个重要节日,分别是腊八节和祭灶节。后受佛教影响,腊八节具有浓重的佛教文化色彩。举个例子,民间有个牧女以乳糜供佛的故事,主要讲述释迦牟尼在求道路上饥饿昏倒,后被牧女以乳糜所救。这就反映了佛教中“慈悲为怀”的理念。此后,释迦牟尼在十二月八日那夜得道成佛,人们为了纪念释迦牟尼,便将这一天定为腊八节。从元朝开始,腊日节的地位就逐渐被腊八节取代。到了明清时期,随着经济的快速发展,腊八节迎来了繁盛时期,不同于前代的新节俗开始出现,比如给小孩子剃发。清乾隆河南《荣阳县志》载:“为小儿剃发,曰‘腊葫芦’。”还有给幼女穿耳。《鹤峰州志续修》记载:“十二月,称‘腊月’。初八日为‘腊八日’,幼女亦穿耳。”这一时期的人们对腊八节格外重视,节俗的日益丰富也让人们赋予腊八节更多的意义。北京城有句民谚:“腊八粥、腊八蒜,放账的送信儿;欠债的还钱。”腊八节的到来也意味着年关将至,为了过一个好年,在这一天,民间的商户们往往有收算账款的习惯,加之“腊八蒜”的谐音是“腊八算”,所以在这一天要账算钱合情合理。

腊八粥

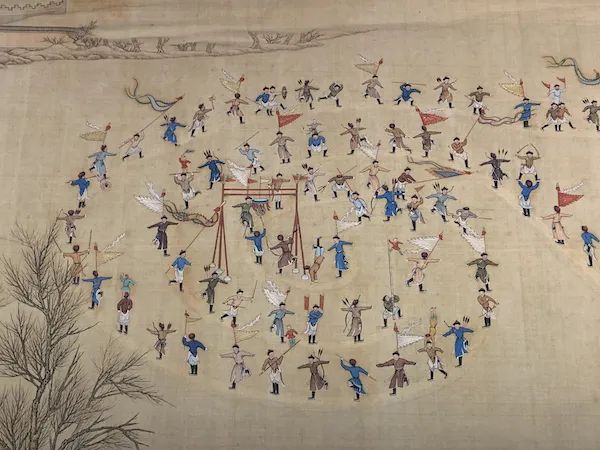

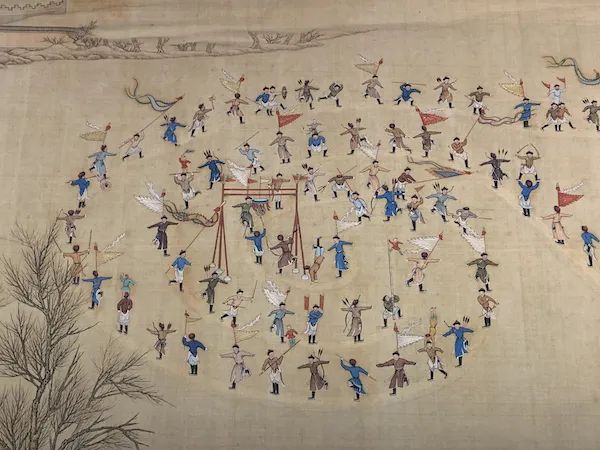

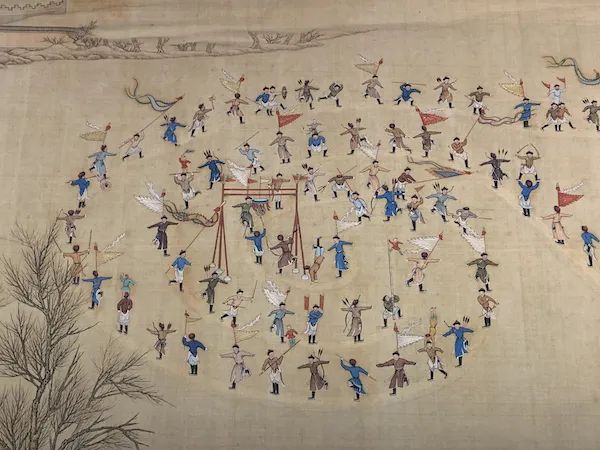

河北、山西地区在腊八节这一天还存在祈求多子多果的风俗。有的人将熬制好的腊八粥涂在院内的墙壁上。《张北县志》载:“将粥涂于墙壁、树木、门灶等处,以禳不详。”还有的人将粥涂在果树之上。《遵化县志》载:“以粥抹果树上则多实,或戏贴妇人背上,以祝生子。”除此之外,山西部分地区还存在祭树的风俗。当地人认为腊八粥具有促进生殖和生长的功效,涂抹一些在树上可以促进果树成长结果,同时起到防虫除虫的效果。人们也会使用斧头与棒子对果树进行几下捶打,促进果树的发育。在当地人的理念之中,果树的结果与女人的生子大致相似。占卜来年农业丰歉也是部分地区腊八节的风俗。在腊八节到来的前一天,人们往往会去河边做“腊八人”。由于天气较为寒冷,河面通常情况下会结着厚厚的冰,人们便以此为原料,进行雕凿。从整体上来看,“腊八人”与真人有几分相似。待到“腊八人”凿好后,人们将其背回家,置于粪堆之上。等到煮腊八粥的时候,人们先将一个小碗放在院内冻实,再用熬制腊八粥炉子的炉火将其融化成冰托,放在“腊八人”的头上,再浇上粥汤就做成了“腊八人”的帽子。清光绪八年(1882)刻本山西《寿阳县志》云:“凿冰祀神,并置于粪土上,以为禳来年旱灾。”这便是“腊八人”的用法。与之类似的腊八节习俗还有“冻冰冰”等风俗。早在唐朝后期,敦煌寺院就有腊八日“煮药食”的习俗,由于地域环境不同,各地腊八粥的做法与用料也存在一些差异,但总的来说,普遍采用米豆和果品两类原料进行熬制。关于腊八粥的制作,宫廷与民间也有很大的区别。以清代宫廷为例,受宫廷流传下来的习俗影响,一般皇室成员都需要向百官以及宫内的随从赠送一些腊八粥作为恩赐。除此之外,皇家往往在腊八节期间还有礼佛的仪式活动。在这之中,以清代雍和宫的仪式活动最为盛大。据史料记载,为了制作腊八粥,皇帝命人造了一口直径两米,锅深一米五,重达四吨的青铜大锅。从腊月初一开始,皇宫总管内务府便会派专员进行制作腊八粥所需原料的准备工作,确保在腊月初五晚上完成。到了腊月初六,皇帝会派遣大臣与内务府总管大臣一同带队,率领三品以上官员,监督粮食、干柴的交接。到了腊月初七,皇帝会派遣大臣监看腊八粥的制作,直至腊八粥制作完成。之后,皇家的礼佛仪式才算正式开始。皇帝会带领百官去佛像前施粥,随后宫内鼓乐奏响,众多喇嘛会在宫殿内念佛经,随后再将此粥献给宫廷,以此来显示佛会庇佑宫廷。随后便到了朝廷的赠粥环节。一共分为六锅粥,除去供佛的第一锅,其馀五锅分别赠给皇室及宫内成员、王公大臣和大喇嘛、朝廷的百官及地方的大官吏、雍和宫的众喇嘛、平民百姓。与宫廷的复杂流程相比,民间的腊八粥制作及相关活动就较为简单,百姓通常自购原料在家中熬制即可。当腊八粥熬制完成后,先用部分粥来祭祖,祈求先祖保佑;再送一些粥给乡邻,用来改善人际间的关系;最后才是自家人喝腊八粥。在部分地区至今还存在施粥舍饭的风俗,希望以自身的善行来积德。冰嬉运动历史久远,早在清兵入关之前,冰嬉运动就已在关外各地流行。“冰嬉”是清时人们对冰上运动的称谓,也被叫作“冰戏”,是中国现代冰上运动的雏形。《清语择抄》记载,努尔哈赤的将官费古烈,“所部兵皆着乌拉滑子,善冰行……一日行七百里”。清兵入关后,也将冰嬉运动带了过来。据《日下旧闻考》记载,每年八旗子弟于“太液池冬月表演冰嬉”。乾隆皇帝在位时期,对于冰嬉运动格外重视与喜爱,因而一直大力提倡推广,才有了后来宫廷冰嬉盛典与民间冰嬉运动的盛行。乾隆曾亲自为冰嬉运动作《冰嬉赋》,还命宫廷中优秀的画师为之作画。在《冰嬉赋序》中,乾隆展现出了对冰嬉运动技术较为专业的概括:“国俗有冰嬉者,护膝以芾,牢鞋以韦;或底合双齿,使啮凌而人不踣焉。或荐铁如刀,使践冰而步逾疾焉。”不仅如此,乾隆在《太液冰嬉十二韵》中也曾言“迅似岩飞电,拟议弦催箭。”形容冰嬉运动的速度极快,就像箭射在岩石上一样[参韩丹《论我国古代滑冰的鼎盛时代—说清代的“冰嬉”(上)》,《冰雪运动》1997年第4期]。 冰嬉运动的主要组成为两大部分,分别是专供皇家娱乐的宫廷冰嬉和与民同乐的民间冰嬉。前者是一种制度相对完善、组织性较强、表演项目繁多、表演者技艺高超的冰嬉运动,其举办的支出都由宫内的内务府来提供,通常都在禁苑太液池举办,但不允许平民观赏。民间的冰嬉运动也较为活跃,具有显著的竞技体育特征。清朝时的冰嬉筹办较为充分。事实上,从每年十月内务府就已开始冰嬉盛典的筹备,提供盛典所需的银两,预备冰鞋、行头、弓箭、球架等盛典所需之物。每年冬至入九以后,太液池都会开始结冰且冰面结实,清宫廷会在这里举行冰嬉活动,盛典一直持续到三九结束。参加清宫廷冰嬉表演的人主要是从八旗、前锋统领、护军统领等处挑选出来的。这些人都具有一个共同特征,那便是善于走冰。通常在冰嬉活动正式开始之前,这些参加的表演者都需要提前进行演练。宫内的内务府也会在表演地区四周搭彩棚,插彩旗,悬彩灯,布置观赏场地。通常除皇帝、后妃外,王公大臣、外国使节也会被邀请前来观赏冰嬉。乾隆朝逐渐形成了在腊月初八后停止阅视冰嬉的传统。腊月初八之后只有在外藩来朝的朝贺日等场合才举行冰嬉表演[参任昳霏、郭磊《飞驰的冰刀与停滞的帝国——冰嬉盛典与清代文化命运兴衰》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2021年第6期]。乾隆时期,冰嬉大典发展到高峰,八旗士兵技艺高超,抢等、抢球、转龙射球三个项目颇具代表性。

冰嬉运动的主要组成为两大部分,分别是专供皇家娱乐的宫廷冰嬉和与民同乐的民间冰嬉。前者是一种制度相对完善、组织性较强、表演项目繁多、表演者技艺高超的冰嬉运动,其举办的支出都由宫内的内务府来提供,通常都在禁苑太液池举办,但不允许平民观赏。民间的冰嬉运动也较为活跃,具有显著的竞技体育特征。清朝时的冰嬉筹办较为充分。事实上,从每年十月内务府就已开始冰嬉盛典的筹备,提供盛典所需的银两,预备冰鞋、行头、弓箭、球架等盛典所需之物。每年冬至入九以后,太液池都会开始结冰且冰面结实,清宫廷会在这里举行冰嬉活动,盛典一直持续到三九结束。参加清宫廷冰嬉表演的人主要是从八旗、前锋统领、护军统领等处挑选出来的。这些人都具有一个共同特征,那便是善于走冰。通常在冰嬉活动正式开始之前,这些参加的表演者都需要提前进行演练。宫内的内务府也会在表演地区四周搭彩棚,插彩旗,悬彩灯,布置观赏场地。通常除皇帝、后妃外,王公大臣、外国使节也会被邀请前来观赏冰嬉。乾隆朝逐渐形成了在腊月初八后停止阅视冰嬉的传统。腊月初八之后只有在外藩来朝的朝贺日等场合才举行冰嬉表演[参任昳霏、郭磊《飞驰的冰刀与停滞的帝国——冰嬉盛典与清代文化命运兴衰》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2021年第6期]。乾隆时期,冰嬉大典发展到高峰,八旗士兵技艺高超,抢等、抢球、转龙射球三个项目颇具代表性。

从雍正到乾隆时期,清廷为解决八旗生计问题采取了多种措施,其中一个重要手段便是实行养育兵制度。当时,雍正帝以“满洲户口滋盛,馀丁繁多,至有窘迫不能养其妻子者”为由,谕令从各旗中“选四千八百人为教养兵,训练艺业”。乾隆帝即位以后,对此办法深表赞同,故而大加推广,于乾隆三年将养育兵额再扩充一万零七百七十馀名,随后又增添五千四十四名,总数达二万六千馀名。冰嬉大典的举办,与这种养育兵制度显然有着密切的关系。前已述及,盛清时期,仅直接参加冰嬉表演的八旗兵丁就达千名。实际上以冰嬉活动而养育的人数远不止此。八旗各部为了能够在冰嬉大典中获得荣誉,领取相应的薪金报酬,每旗组建一个健锐营,皆抽取“熟于技术者,按其所学,编署入伍”,常年训练,组成“技勇冰鞋营”。按规定,每营辖五队,每队辖五堆,每堆编署为二十五人,形成了总数为五千人的专业滑冰队伍,而这还不包括专门管理组织机构即“冰鞋处”人员。就此而言,冰嬉大典对于应对八旗生计问题起了不小的作用。

清朝时的木冰鞋

腊八节作为我国一个重要的传统节日,经历了上千年的不断发展,社会节俗也愈加丰富。总的来说,基于腊八节背景下的明清节俗研究不仅可以为人们科普介绍一些不为人们所熟知的历史知识,还能让今人从历史之中获得哲思。