2022年8月6日晚,全国重点文物保护单位、始建于北宋元祐五年(1090年)的我国现存最长木拱廊桥——福建宁德屏南县万安桥突发大火,致使桥体焚毁坍塌。令人心痛之余,也让我们的目光再次回到中国古代建筑的一个独特门类——桥梁上来。让我们对古桥再作一次简要的巡礼,在纪念万安桥的同时,也希冀她可以再次被复建起来,因为在其九百多年的漫长历史中,曾经三次被焚毁,又三次被重建,这一次,也许只是又一次的凤凰涅槃?

8月1日的万安桥(刘妍摄)

8月6日晚的万安桥

桥梁算不算建筑门类之一?建筑学界是有争论的。一种意见认为,桥梁是构筑物,它不是建筑。建筑主要是一种人居方式,是围绕着人的居住问题而“展开”在大地之上的一种文化。而桥梁呢,它虽然也一般地“展开”于大地之上,但桥梁是属于人之衣、食、住、行四大生活内容中“行”这一部分的。比方说,同样属于“行”的各种道路,如田间阡陌、山区小道、通衢大街、公路铁路等,都不在“建筑”之列,凭什么说同属于“行”的桥梁偏偏是建筑呢?另一种意见则以为,桥梁固然属于“行”这一生活“家族”,但行与居并不是可以决然分开的。在人居环境中,往往包含了行的因素。比方说在园林空间中有廊,尤其是长廊,它的主要功能是供人行而不是居。北京颐和园有天下第一长廊,它主要是供人走路的。这样的廊,你总不能说它不是建筑吧。又比方说,北京天坛的圜丘,连屋顶都没有,说它具有居的功用,是无论如何说不过去的。又如华表,也不是用来居住的,长城及烽火台之类,居住的功用极其次要,它是军事工程,如果认为只是具有居住功能的东西才算建筑,那么,这些天坛圜丘、华表以及长城等,大概只好把它们从建筑大家族中驱逐出去了。然而谁都知道,这样做,是违反一般常识的。

因此我们只能说,在一般意义上,建筑是人类所营构于大地的人居环境,但是却不能说,只有具有居住功能的构筑物才是建筑而其余都不是。建筑是如此复杂,不能以绝对、简单的逻辑去裁剪它。对所谓人居环境这一点,也应作宽泛一些的理解。虽然桥梁之类并非直接用于居住,但也是广义的人居环境的有机部分,它们与人居相联系。

那么,桥梁是什么呢?

《说文解字》解释说:“桥,水梁也。”桥一般是与水道、水泊联系在一起的。桥是一种用于渡水的建筑。之所以说是“一般”,因为有时为了交通的需要,在两崖、两楼之间,也可能建造一种“桥”,使天堑变通途,或是便于行人从此楼走向彼楼。不过这种情况比较少见,这样的“桥”,是本义之桥的变种与发展。一般意义上的桥,总是建在两岸之间的。古人云:“高而曲者曰桥,以通两岸之往来也。”“疏水惹无尽,断处通桥。”

中国的桥发展得很充分,品类丰富。大致上有平桥、拱桥、亭桥、廊桥、索桥等。

所谓平桥,即是桥梁为直线形或折线形,桥的高度尤其是桥面,大致在同一水平面上。这是平桥的基本形态。

福建泉州洛阳桥

拱桥的桥面呈拱形,有陡拱、坦拱、长拱与多拱的区别。拱桥承受力较强,便于桥下水道船舟的通行,造型也较为美观,因为拱形能给人以力度感,并且其曲线、弧线往往还有优美感。比方说,北京颐和园的玉带桥、十七孔桥等,都很优美。

北京颐和园十七孔桥

亭桥是那种桥上设亭子的桥。最有名的例子是扬州瘦西湖的五亭桥,造型比平桥、拱桥更丰富,功能上除了供人渡水,还有在桥上坐憩、驻足赏游的作用。

江苏扬州瘦西湖五亭桥

廊桥者,桥上建有廊的一种,即桥上覆盖廊顶,可遮蔽雨雪,供人休憩,所谓桂林花桥就是一种廊桥。

浙江泰顺廊桥,与万安桥同属廊桥,在浙南闽北一带比较常见

所谓索桥者,以铁索横跨江上,无桥墩,索上铺板,如泸定桥。

四川泸定桥

此外,还有所谓吊桥,这是古代城池城门前的桥。中国古代城邑,四周有护城河,城墙设城门,城门前设活动的吊桥,人出入城时,将吊桥放下;闭城时,将桥板吊起,使进城、出城与攻城者不得通行,徒唤奈何。这是一种活动的桥,当然,一般的桥都是固定的。

从材料看,桥也有多种。木板桥最多见,温庭筠诗“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,此之谓也。遥想当年三国蜀将张飞英勇无比,面对曹孟德的无数追兵,扼守于长坂坡,《三国演义》上说,这老兄居然“喝”断了一座木桥,使敌军闻之丧胆。这是小说虚饰夸张,而小说之中所写的木桥,却是真实的。

除木桥外,比较多见的有石桥,又称为石梁。石桥较木桥坚固,大型的石桥多为拱桥,这是因为石材重量大的缘故。

还有竹桥,以竹为材,一定是小型的,在南方的乡野多竹地区,时有竹桥横跨在小河、小溪之上,河、溪之水中有静静的桥的倒影,在倒影与水草浮沉之间,有小鱼、小虾浮游。还有砖石结构的桥,桥墩以石或砖砌而成,桥洞砌作拱形,一般跨度不大。

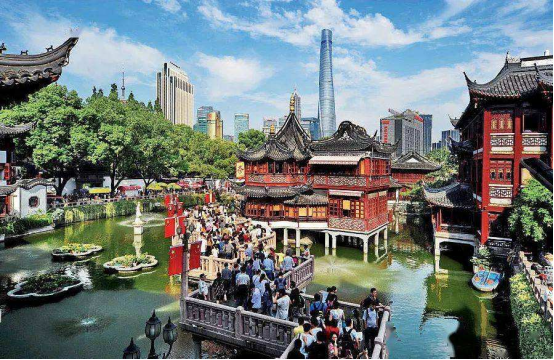

在造型上,还有一种别致的曲桥,有三曲、五曲、七曲与九曲之分。曲桥之曲,意在柔美、优渐也。这种桥以在园林中为多见,基本功能在于实用,但由于造型重在曲,便强调了它的审美功能,即人在桥上,并不急于直达对岸,而有悠闲、留连与徘徊的心情。这种桥的曲折,崇尚的是三、五、七、九这样的奇数(阳数),而偶数(阴数)如二、四、六、八是不用的,这种关于桥的文化意识,是受了《易经》“尚阳”的影响。《易经》最推重的阳数是九,故这类曲桥,以九曲桥为最高品级。上海城隍庙的九曲桥很有名。北京颐和园里有一座十七孔桥,虽不是九曲桥,但也是崇九的桥,因为无论从桥的这头还是那头数起,其中间最大、最高的一个拱形桥洞(孔),都是第九孔。

上海豫园九曲桥,传统与现代共进

无论长桥如虹,凌空飞渡,还是小桥静卧于溪流之上,都各有各的美。杜牧《阿房宫赋》关于“长桥卧波,未云何龙”的啸吟,杜甫《西郊》关于“市桥官柳细,江路野梅香”的歌唱,还有元代袁士元《和嵊县梁公辅夏夜泛东湖》所谓“小桥夜静人横笛,古渡月明僧唤舟”之类的诗句,都在传达中国古桥的壮雄与优逸之美。

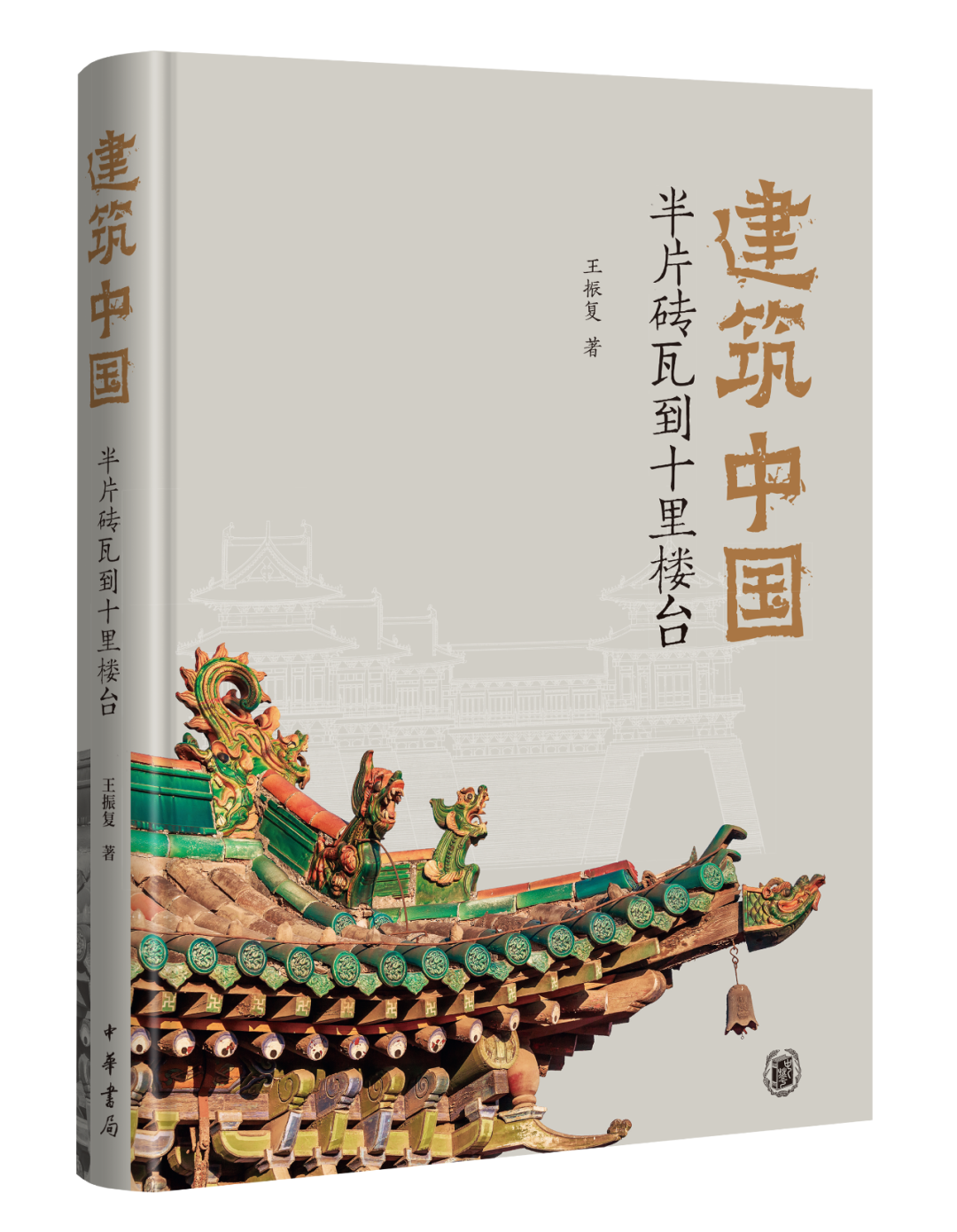

(节选自王振复著《建筑中国:半片砖瓦到十里楼台》,标题为编者所拟)

推荐阅读

· 内容简介 ·

中国建筑,构件千变万化,门类林林总总,关乎技术,更是艺术;小到残砖片瓦,大到城池营构,处处体现美的用心,更是中国人宇宙时空观念的展现。气韵生动,流转不息。中国建筑,于斯观止。

· 作者简介 ·

王振复,复旦大学中文系教授,博士生导师。长期从事中国建筑文化、易文化美学、佛教美学和中国美学史等领域的教学与研究工作。

迄今在海内外出版专著40余种,代表著作有:《中国建筑的文化历程》(2000,2006)、《中国建筑文化大观》(与罗哲文合编,2001)、《缪斯书系:华夏宫室》(2001)、《中国建筑艺术论》(2001)、《中国美学的文脉历程》(2002)、《中国美学范畴史》(主编兼第一卷第一作者,2006)、《周易精读》(2008,2016)、《中国美学史新著》(2009)、《<周易>文化百问》(2011,2012)、《汉魏两晋南北朝佛教美学史》(2018)、《中国巫文化人类学》(2020)。其中《中国建筑艺术论》获第十三届中国图书奖;《中国美学的文脉历程》获第六届国家图书奖提名奖;《中国美学范畴史》入选2019年国家社科基金中华学术外译项目名录。

· 编辑推荐 ·

1. 本书分别从建筑门类和构件角度,举凡中国建筑各类型,均囊括在内,条分缕析,从技术而艺术而文化,全面观照中国建筑。

2. 前此关于中国古代建筑艺术的书籍,或偏重史的梳理,或只讲门类或构件,或重技术分析,或多美学解读,将技术与艺术、系统性和深入度结合于一书,是本书的特色和优长。

3. 将古人“风水”思想运用于古代建筑理念的分析,亦是本书深入度与价值的体现。

4. 精配图表140余幅,帮助读者更直观感性地了解古代建筑。

· 内页展示 ·