当地时间10月15日~19日,第77届法兰克福书展在德国举行,来自100多个国家和地区的4000多家出版商参展,吸引专业人士和观众20余万人。65家中国出版单位立足国际化视角和表达,携5000余种、6500余册精品图书参展,外文版图书占比超过三分之一。书展期间,中外出版单位合作举办了近60场文化交流活动,涵盖新书发布、版权签约、学术座谈、文学对话、艺术展览等形式。出版进化论特邀17位出版人分享书展现场的感悟与见闻。

季为民 中国社会科学出版社党委书记、社长

这次是我上任以来首次到法兰克福书展,主要目的就是来了解一下世界对中国的看法、对中国学术的看法。

通过这些了解,也看看未来怎么做好中国学术去“走出去”工作,让中国优秀学术成果能够不断在世界各地得到更广泛的传播,也让中国智慧能为世界经济社会全方位发展作出贡献。中国社会科学出版社是一家立足于哲学社会科学的学术出版机构,出版方向包括了政治、经济、文化、文史哲、人文等各个领域。我们和外方的合作也很广泛,主要归因于我们在国内有众多优秀的学科作者,以他们的精品力作为基础,这是我们中国学术“走出去”的最基本的因素。

另外,我也想了解一下国外出版社优秀的出版经验以及数字出版在全球的进展。中国国内的互联网和数字出版突飞猛进,世界其他国家数字出版到了什么程度,我们能够做什么事情?

其次,我想看看中国出版社能不能和国外出版社有更多合作,或者说中国出版机构能不能在海外设立自己的出版机构,或和国外重要的大出版社、出版集团合作,既有合作也有竞争,以此来获取我们的市场地位。

果美侠 故宫出版社社长

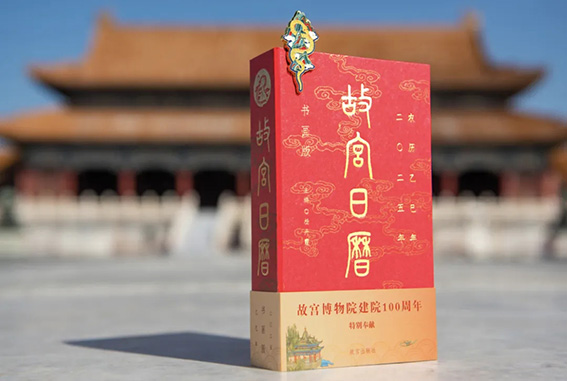

在故宫博物院建院100周年之际,我们能够到法兰克福书展来展示故宫出版社的图书,是一件挺开心的事情。从我们的出版物本身来讲,是结合故宫藏品来做出版呈现,我们近期是第一次来参加书展,让故宫出版社在法兰克福书展亮个相,希望能够让更多的国际友人逐渐了解认识我们的藏品。

故宫日历是我们的拳头产品,去年一年销售了120万册,希望以它小小体量的载体,把故宫文化带给更多受众。我们还做了中英文双语的故宫日历,希望读者不要把它仅仅当成一种功能性的日历读本,而是作为一个文化读本,每一天了解一件故宫的文物,每天了解一个文化藏品,通过这种方式把故宫所承载的中华优秀传统文化带给世界各地的受众。

我们后续会推进与相关的国际友人合作,希望选一些重点展品,同时给他们提供一些书单,这样一次书展至少是一个起点,后续很多工作能够开展起来。

我的一位同事说,好像咱们觉得国内出版行业挑战越来越大,是不是很多人已经开始离开这个行业去做别的事情了,但是我在法兰克福书展现场看到洽谈业务的场面热火朝天,给大家很多信心,出版行业还是有很多事情可以做,以出版为载体去做一些文化传播工作。因为我是博物馆人到出版行业里来,我觉得以出版为媒介去做文化推广,比以文物为媒介做文化推广要容易很多,这个事情还是很有意义的。

余佐赞 华文出版社执行董事(社长)、总编辑

我在展会间隙,在企鹅兰登出版社看到大量的谈判桌摆在那里,还有DK等大的展位,非常受震惊。同时我也看到了新型的出版转型形式,比如语音书的推广和介绍。我觉得要相信在转型这方面我们也可以去探索、去做好。

我还看到很多出版人,在书展熙熙攘攘,让我对传统出版充满了信心。当然目前出版发生重大变化,新大众文艺出版的创作主体发生重大变化,传播方式和营销方式发生重大变化,我们怎样把这些变化和出版现实联系在一起,是我们从本届法兰克福书展带回去的经验,从国外学到的东西,加上中国自己的特色,要好好地结合,可能会给我们出版带来新的启迪。

张发钧 西南大学出版集团党委书记、董事长

我们的前身是一个师范大学出版社,所以我们的版权输出更多是在教育类产品方面,比如“易汉语”是教外国人学学中文的一套教材,利用我们在海外的孔子学院汉语学习的需求,我们输出到泰国、俄罗斯。“易汉语”,就是把汉语变得容易,因为大家都觉得学中文很难,所以叫“easy Chinese”。这次我们参加法兰克福书展还有另外一个任务,就是我们和欧洲知名出版商德古意特一起探讨中国文化出版项目的走出去。他们出版了很多文献类相关图书,我们也出版了不少,双方正在谈相关合作,比如《苏轼书法全集》《抗战时期英国驻华大使馆档案文献》《初识中华文化基因丛书》等一系列让中国文化走出国门的好产品,有机会通过他们的平台向世界读者讲好中国故事。

我们做教育出版现在特别强调三个文化,就是革命文化、社会主义先进文化和中华优秀传统文化,其实我更关注优秀传统文化“走出去”,我们大学有很多专家、科研团队在做这方面的研究,有非常好的出版资源。

徐静 电子工业出版社总编辑

我社对此次参加法兰克福书展给予了高度重视,精心挑选了一系列具有代表性的图书参展。这些图书不仅涵盖了体现前沿科技成果的学术著作,还有引领科技发展趋势的前沿科普类图书,以及讲述中国科技创新与产业创新重大成果的优秀作品。我们希望通过这些图书向世界展示中国在科技创新和产业创新方面的最新成果。

国外出版商对中国在科技创新和产业创新方面取得的成就表示了由衷的敬佩,他们对我们的科技图书表示极大的关注。这让我们更加坚定了推动国内外科技创新与产业创新交流与互动的决心。

此外,无论国内还是国外的出版商,都对数字化、网络化、智能化的发展趋势给予了极大关注。这是未来出版业发展的一个重要方向。我们将继续探索数字化转型之路,为读者提供更丰富、便捷的阅读体验。

马兴民 中国少年儿童新闻出版总社党委副书记、总经理

如今,中国文明和世界文明对话的格局正在发生变化,版权引进和输出数量不断增加,下一步努力方向是争取让版权收入持续增加。这是长久以来,几代出版人共同努力的结果。今年法兰克福书展上,中少总社参展的许多图书上标注着我社与外方出版机构共有版权,这不是传统的“引进来”“走出去”这种单向度的版权合作,而是实现了深入的“共创”。

新时代的图书版权输出,需要在讲好中国故事的基础上,思考如何创新国际化的表达方式,真正激发国外读者的阅读兴趣。比如“我不是天才”系列图书是写给小朋友的故事书,采用了中少总社策划选题、国外出版机构执笔创作的合作模式。该系列图书还计划向多元领域延展。采用类似合作方式的还有科普书“超燃科技”系列和“猫武士”系列等,英文版图书一经出版,便销往多国,高效有力地实现了中国文化对外输出。

在国际传播的道路上,我们不断深化认识,从简单的语言外译到关注实际传播效果,并不断复盘。希望通过合作,既立足于中华优秀传统文化“走出去”,也通过“引进来”让中国的孩子们看到全球著名IP,使中国孩子的成长比肩世界。

今年法兰克福书展上,我希望深入了解国外出版机构在融合建设方面的发力点和具体举措。数字化阅读在国外十分热门,但在国内有时显得“水土不服”。如何借鉴经验,实现本土化项目研发,走出一条可行路径?另外在选题合作方面,中少总社有一些关注的重点选题,但从作者和绘者角度来看有一些局限性,我们计划和来自英国、意大利、美国等国家的出版机构有关负责人探讨相关合作的可能性。从国际出版机构的经验来看,营收来源不应仅是图书版权收入,更是卖创意、卖文化,是基于优质内容做系统性开发。

唐俭 人民文学出版社副总经理

图书是非常好的一个文化交流的载体,而文学能够直抵读者的心灵,是可以跨越国界跨越民族的,我们有信心作为中国的出版人,也作为人文社的一员,把我们更优秀的作者优秀的作品传递到世界。

王超 人民音乐出版社副总经理

参展期间,我们与牛津大学出版社、布鲁姆斯伯里出版公司、意大利白星出版公司,以及安德鲁·纳伯格联合国际有限公司等出版社及版权代理机构围绕版权授权及乐谱租赁等业务进行了深入交流,进一步拓展版权授权和乐谱租赁等业务资源和渠道。参加此次法兰克福书展,一方面,可以对我社近期出版的图书产品进行集中展示;另一方面,也为我们近距离了解国际出版行业发展趋势,特别是当前欧美图书市场对音乐出版物、音乐产品的需求情况提供了很好的平台。同时,通过与各国参展商进行业务交流,探索国际图书市场音乐类产品的大众出版与学术出版的主要发展方向,围绕“走出去”业务发展进行调研,为我社做好外向型产品选题规划提供支撑。

张弋辉 中国大百科全书出版社副社长

版权贸易和合作出版方面,我们团队积极推动我社主题出版物、原创儿童科普和人文社科类精品“走出去”,主要是面向“一带一路”国家。还有一些规模比较大的国际化传播项目,比如中国百科全书的多语种国际化传播,走进美国、俄罗斯、阿拉伯等国家和地区。

近年来,通过参加各类国际书展,我体会到做好文化交流工作,基础是要深入了解不同国家和地区的文化背景。此次书展期间,我重点关注两方面话题与合作。一是国际出版机构对中国图书市场的研判,以及国际出版同行在实践中验证的持续发展策略。二是继续延伸出版社产品线,尤其是成人科普和学术出版这两个百科社正在拓展的方向。同时,实地考察国际同行在图书周边制作方面的成熟做法和特色产品。

此外,我还特别关注了德国当地出版机构的展区。全球知名的大型出版机构经常是行业关注的焦点,但同时许多中小型出版社也有非常有新意的选题,在经营思路等方面能为我们带来启发。

叶文芳 北京印刷学院出版学院副院长

这次给我感受深刻的是有很多外国出版商非常关注中国文学作品以及中国传统的装帧和艺术形式,这也给我带来思考,在培养学生的过程中,我们应该更关注学生的哪些能力。一是从我们的作品受到国外读者的或者出版社的欢迎的角度来看,对于传统中国文化的坚守是我们未来要考虑的方向。二是在人工智能的冲击下,学生其实更需要创造力的培养,如何使用AI技术来活化中国传统文化和传统艺术。这两点可能是未来要关注的方向和重点。

王晓东 河南文艺出版社副社长

今年我们在这法兰克福书展上主要的合作方向是文学,包括小说类与历史人物传记类的版权合作,这是我们今年来参加法兰克福书展主要合作的方向和内容。

现在传统出版可能是走到死胡同了,所以来法兰克福,AI智能出版是我们关注的方向。我们也想考察一下国际上先进的出版主流方向在哪里?在AI智能出版这个方向,对我社或者文艺社有没有很好的辅助作用和突破方向。

刘强 山东科技出版社有限公司副总编辑

中国出版人到法兰克福,其实带着任务和使命感而来的,也确实是想把我们的很多优秀成果让全人类共享。另外也想把国外的一些优秀的成果吸收、为我所用,为我们建设中华优秀传统文化,甚至说为中国科技贡献世界力量发挥应有作用。

中国出版人在新时代应该把内容建设放在首位,专业的人干专业的事情,做好的内容建设,包括相关产业的开发、中外交流渠道的建设。怎么样才能构建起我自己的话语体系?出版物的内容逻辑要让国外的同行能够理解我们、听得懂我们。要走出去,要让人听得懂,这样大家才能打开渠道。

我觉得这次参加法兰克福书展收获或者影响简直可以说用“头脑风暴”来讲,见不到现场的话感受总是有限,但这次书展实际上真的是引起重大风暴级的、建设性的,甚至说是爆发性的。

晏俊 英大传媒投资集团有限公司 中国电力出版社副总经理

这次来法兰克福书展我们重点关注下一步数字出版、数字化领域的发展方向,传统出版必须要向数字化进行转换和延伸,所以我很关注国外下一步数字化图书馆建设以及数据资源的开发,这是关注和交流的重点。

首先,我觉得中国出版业得到了很大的发展,法兰克福书展是全球出版人的盛会,在这里面我们展示了中国出版的成就,发出了中国出版人的声音,这是一个很好的与世界出版人交流的平台。同时,我也感觉到我们的中文出版跟西方的英语体系的出版交流还有差距,所以我们可能下一步还要更加加大与国际一流的出版机构的交流合作,开拓发展空间,出版国际化发展是一个非常重要的方向。

张晶晶 中国标准出版社编辑七分社社长

我们是中国国家标准的法定出版单位,此外还出版一些行业标准、地方标准的工作,做一些重点标准的解读。这次法兰克福书展最关心的话题还是中国文化的国际表达,想看一下中国文化在走出去方面还有什么需要做的工作。

另外也看一看我们同行比较优秀的出版社的经验,他们的谈判技巧,另外也是更多搜集一些国际上的出版同仁,他们的好书好作品,做一些相关的引进,也为我们国家的读者扩充更广阔的视域,也让我们国家更好的优秀文化、代表中国文化风采的作品能够走出去。

蔡长虹 商务印书馆有限公司教科文中心主任

这次来我们拜访了像泰勒-弗朗西斯出版集团、牛津大学出版社等等国外优秀的学术出版机构进行了很多的版权洽谈,我们的方向主要还是两大块,一是学术出版,主要还是学术经典著作的引进,包括像当代的学术经典、学术普及类作品。二是大众类图书,既有博物自然,同时也包括教育类图书,像教育理念、教育方法,还有高教历史等等这些方面。此外还有科学人文、地理这方面的,涉及的范围比较广。法兰克福书展过程中我们也进行了一些版权业务的洽谈,还进行了一些重点书推荐,另外也和出版界的同行就出版社的转型以及未来出版的发展等等作了非常多的交流和分享,收获非常大。

云岩涛 九州出版社有限公司编辑部主任

我特别关心的是在AI大背景下,我们整个行业的发展趋势,就九州出版社,或者就编辑来讲,我们更多关心的是在AI技术赋能之下,如何从行业内部挖掘自己的资源。来了法兰克福之后,我们特别关心AI在世界范畴之内,或者说在西方出版界到底有怎样的应用,目前我们可能更注重在单本书、单个选题上AI的发展,但是我们对未来的系统性的建构还不了解。因此我们的团队对整个场馆 AI技术方面有很多的特别的关注。

一方面带着我们传统优秀典籍、优秀文化走出去,但另外一方面我们又愿意学习西方先进的技术,带着更先进的技术带回去,这样又有走出去又有带回来,我们的行业会有更好的发展。

张之光 中华书局有限公司总编室主任助理

此次参展图书主要分为3个品类,第一是以中国好书为代表的学术精品,第二是经典普及类读物,第三是推动中华传统文化走出去的系列读物,吸引了很多外国读者的目光,为外国读者了解中国传统文化提供了生动的窗口。

作为一家拥有百年历史的传统出版社,中华书局自创立之初便肩负着传承和推动中国传统文化走出去的使命。近年来,中华书局一直致力于深耕学术出版,将中国优秀学者及其研究成果推向世界。所以此次参展我重点关注双方的学术产品交流,既有版权向外方输出,也关注海外市场上外国学者的最新研究成果,我们也非常愿意将这些成果引进到国内出版。

我们还走访了施普林格·自然集团、德古意特博睿出版社等具有代表性的学术出版机构,这些出版机构在中国学术研究方面有着丰富的品类和产品线,相信在不久的将来,他们的优秀成果也有机会通过中华书局与国内读者见面。