孔子像

今天是9月28日——伟大思想家、教育家孔子的诞辰。

在这个承载着厚重文化记忆的日子里,提及孔子,便绕不开那部凝聚其毕生智慧的经典著作——《论语》。

它不仅是儒家学派的核心典籍,更是中华民族精神世界的重要支柱,记录着孔子关于仁、义、礼、智、信的深刻思考,蕴含着为人处世、治国理政的精妙哲理,至今仍在滋养着一代又一代中国人的心灵,为我们应对当下的生活困境、探索人生价值提供着源源不断的智慧力量。

《论语》并非孔子亲著,而是弟子“集体记忆”的结晶

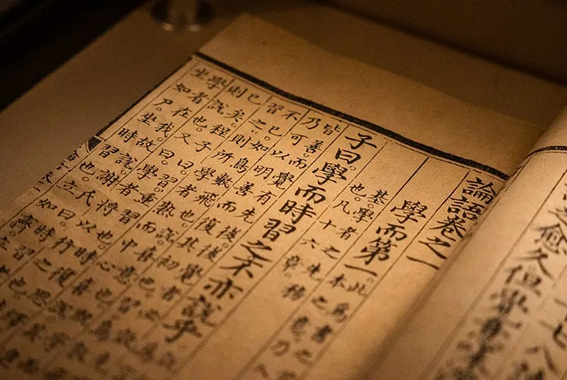

说到《论语》的作者,许多人会下意识认为是孔子本人所著,这其实是一个常见的认知误区。事实上,孔子终其一生“述而不作”——他更注重通过口头讲授传递思想,并未亲自撰写任何著作。《论语》的作者,准确来说是孔子的弟子及再传弟子,是他们在孔子去世后,通过回忆、整理孔子的言行,最终编撰而成的言行录。

孔子生活在春秋末期(前551—前479),彼时周室衰微、礼崩乐坏,他周游列国十四年,试图推行仁政理想却屡屡碰壁,晚年回归鲁国后专注于教育与典籍整理,弟子多达三千人,其中贤人七十有二。这些弟子来自不同阶层、不同地域,对孔子的教诲有着各自的记忆与理解。孔子去世后,弟子们为了传承老师的思想,开始分头记录孔子的言行:有的记录课堂上的问答,比如“学而时习之,不亦说乎”;有的记录孔子与诸侯、大夫的对话,比如“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”;还有的记录孔子对时事、人物的评价,比如“岁寒,然后知松柏之后凋也”。

这些分散的记忆碎片,最初只是弟子们私下流传的论语(论即编撰、整理,语即言语,论语意为整理后的言行录)。真正将这些碎片系统编撰成册的,是孔子的再传弟子,尤其是战国初期的曾参、子夏等人的弟子。这一过程并非一蹴而就,而是经历了数十年的沉淀:孔子去世后,第一代弟子(如子路、子贡、颜回等)先整理出零散的言行笔记;到了战国初期,第二代弟子在这些笔记的基础上,补充了更多细节,并删除了重复、矛盾的内容,最终形成了《论语》的雏形。因此,《论语》的作者不是某一个人,而是孔子弟子群体的集体创作,它承载的不仅是孔子的思想,更是弟子们对老师精神的理解与传承。

曲阜孔庙杏坛

《论语》塑造了中国文化的“精神基因”,渗透社会方方面面

自汉代定型以来,《论语》的影响早已超越“书籍”本身,成为塑造中国文化、政治、教育、伦理的 “精神基因”。无论是帝王将相的治国理念,还是文人雅士的修身准则,抑或是普通百姓的日常言行,都能看到《论语》的影子。

政治层面:“为政以德” 成为中国古代治国的核心理念

《论语》中孔子提出的“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”,成为中国古代政治思想的核心准则。

从汉代的“德治”,到唐代的“贞观之治”,再到宋代的“与士大夫共治天下”,历代明君都将《论语》中的“仁政”思想作为治国的指导:他们重视民生(“节用而爱人,使民以时”),反对苛政(“苛政猛于虎也”),强调君主的道德修养(“其身正,不令而行”)。即便到了明清时期,《论语》仍是皇帝“经筵讲读”的核心内容,康熙、乾隆都曾亲自批注《论语》,将其作为治理国家的“思想武器”。

教育层面:“有教无类”奠定中国教育的平民化传统

孔子是中国古代私学的开创者,而《论语》中记录的教育思想,至今仍是中国教育的重要源头。“有教无类”打破了贵族对教育的垄断,让平民子弟也能接受教育

。这一思想直接影响了汉代的太学、唐代的科举制,乃至宋代的书院教育,形成了中国特有的 “教育公平”传统。此外,《论语》中的“因材施教”(针对不同弟子的性格特点给出不同建议,如对子路 “退之”、对冉有“进之”)、“学思结合”(“学而不思则罔,思而不学则殆”)、“温故知新”(“温故而知新,可以为师矣”)等教育方法,至今仍是现代教育的重要原则。

伦理层面:“仁义礼智信”成为中国人的道德密码

《论语》的核心思想是“仁”,而“仁”的具体体现就是“礼”。这种“仁义礼智信”的伦理体系,成为中国人的道德密码。比如“己所不欲,勿施于人”(换位思考)、“与朋友交,言而有信”(诚信)、“孝悌也者,其为仁之本与”(孝顺父母、友爱兄弟)、“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”(自我反省)等箴言,早已超越 “古代道德”的范畴,成为中国人日常行为的准则:朋友相处讲诚信,家庭关系讲孝悌,与人交往讲尊重,这些都是《论语》伦理思想的现代延续。即便是在现代社会,当我们评价一个人“有道德”“有修养”时,其标准往往仍与《论语》中的“君子”形象(“君子成人之美,不成人之恶”“君子坦荡荡,小人长戚戚”)相契合。

现在我们为什么要读《论语》?

有人说,《论语》是“古代的书”,与现代社会脱节了,但事实恰恰相反:在这个充满焦虑、迷茫、快节奏的时代,《论语》中的智慧反而能为我们提供安身立命的答案。它不教我们如何成功,却教我们如何做人;它不教我们如何投机取巧,却教我们如何“心安理得”。

对于现代人而言,读《论语》的意义,体现在三个层面:

对抗精神焦虑:在“向内求”中找到内心的平静

现代社会的焦虑,大多源于“向外求”,我们总在比较财富、地位、名声,却很少问自己:“我真正想要的是什么?”“我如何成为一个更好的人?”《论语》则告诉我们,幸福的根源在于“向内求”:孔子说“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云”,不是教我们安于贫穷,而是教我们不被物质绑架——真正的快乐,来自内心的充实与道德的自觉。当我们为“房贷、车贷”焦虑时,“君子忧道不忧贫”会提醒我们:不要只盯着眼前的物质压力,还要有长远的精神追求;当我们为人际关系烦恼时,“君子和而不同”会告诉我们:不必强迫自己与所有人一致,保持独立人格的同时尊重他人,才是最好的相处之道。《论语》中的 “吾日三省吾身”,更是一种对抗焦虑的心理调节方法。通过每日反省,理清自己的思绪,减少不必要的内耗,找到内心的秩序。

解决处世难题:在“中庸之道”中学会灵活变通

现代人常面临处世难题:过于刚直容易得罪人,过于圆滑又会失去原则;过于追求成功 会忽略家庭,过于注重安稳又会陷入平庸。《论语》中的“中庸之道”,恰好能为我们提供解决这些难题的智慧。“中庸”不是“和稀泥”,而是“恰到好处”。比如处理工作与生活的关系,孔子说“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”,是教我们对工作要有热情,但也强调“父母在,不远游,游必有方”,提醒我们兼顾家庭责任;比如与人交往,孔子说 “躬自厚而薄责于人,则远怨矣”,是教我们多反省自己、少指责他人,这样才能减少矛盾;比如面对利益,孔子说“见利思义”,是教我们不要为了利益放弃道德底线,也不要因“清高”而拒绝合理的利益。这些智慧,不是“教条”,而是“方法”。它让我们在复杂的现代社会中,既能保持原则,又能灵活变通,找到属于自己的 “平衡点”。

确立人生方向:在“修身立志”中找到生命的价值

很多人在青年时期会迷茫:“我这辈子要做什么?”“我的人生价值是什么?”《论语》中的“修身立志”思想,能为我们提供明确的方向。孔子说“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩”,不是教我们按年龄规划人生,而是教我们“终身修身”——人生的每个阶段,都要以 “成为更好的人”为目标:青年时期“志于学”,积累知识与能力;中年时期“而立”“不惑”,明确自己的责任与方向;晚年时期“耳顺”“从心所欲”,达到内心的通透与自由。这种修身不是追求完美,而是不断进步。孔子承认自己“有过则改”,也鼓励弟子“过则勿惮改”,告诉我们:犯错不可怕,重要的是及时改正,不断完善自己。当我们确立了修身的目标,就不会被外界的“成功标准”绑架,而是能根据自己的内心,找到真正有价值的人生方向。

两千五百年来,《论语》从未离开过中国人的生活。它是课本里的“子曰”,是长辈口中的“道理”,是我们为人处世的“潜意识”。今天我们读《论语》,不是为了“复古”,而是为了“寻根”,寻找中国人的精神根基,寻找应对现代问题的智慧。无论我们身处顺境还是逆境,无论我们迷茫还是清醒,只要翻开它,总能找到一句箴言,让我们心安,让我们前行。这,就是《论语》的力量,也是中国传统文化的力量。