晚婚现象如今越来越普遍,已成为国家和社会关注的热点之一。不过,晚婚现象并非现在才有,用一句俗话来说,可谓“古已有之”。

清华大学文科资深教授、隋唐史专家张国刚先生,经过仔细统计和梳理现存5100多通墓志中的有效样本后提出,唐代女子23岁以后结婚在当时被认为是晚婚;接近83%的男子在17至39岁结婚,其中17至25岁结婚者占一半;丈夫初婚年龄普遍大于妻子,丈夫初婚婚龄大多在30岁以上,而妻子初婚婚龄大多在19岁以下。也就是说,老夫少妻是唐代婚姻的主要模式。

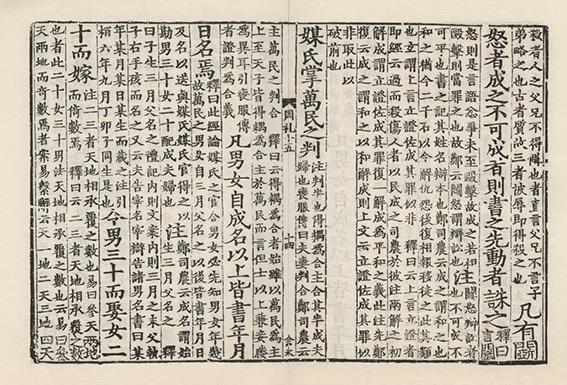

《周礼地官》“媒氏”职掌(局部),《周礼疏》,宋两浙东路茶盐司刻宋元递修本

白居易像

不过,唐代晚婚的主要原因,实际上与现在差不多,主要还是经济因素造成的。张国刚教授在《唐代家庭》一书中引用了赵守俨先生在这方面的研究成果。赵守俨先生指出:唐代婚礼仪式极其繁琐,宾客众多,勒索过分,对中等家庭而言,举办一次婚礼,也难免倾家荡产,自然影响到男女的婚嫁,甚至成为严重的社会问题。另外,唐代士大夫帮助亲属的重要内容之一,就是帮助孤苦无依的侄女或外甥女婚嫁,也从侧面反映了家庭财力的薄弱直接影响到子女的婚嫁。

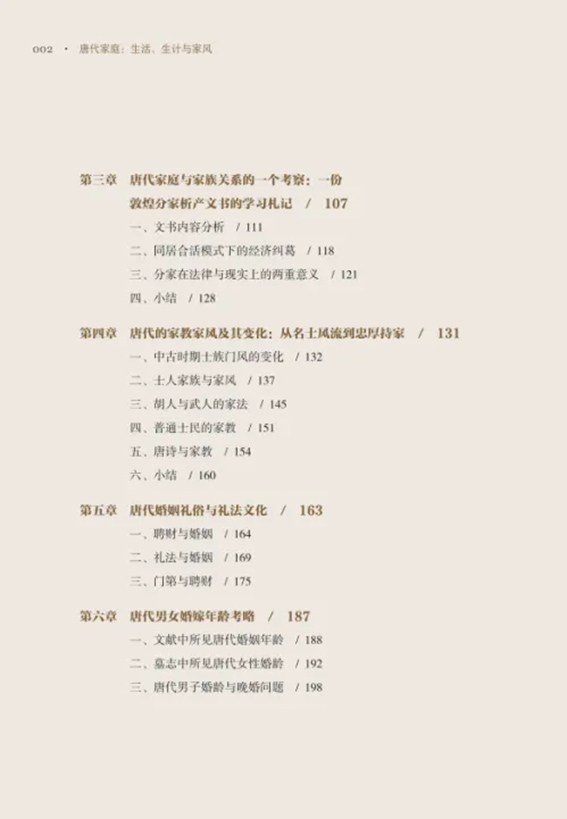

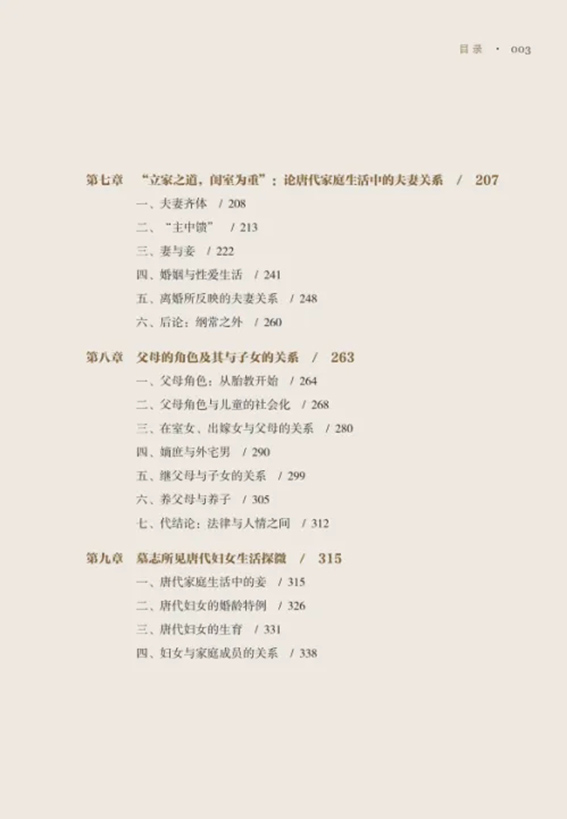

张国刚教授是国内第一批筚路蓝缕开拓家庭社会史的学者之一,成果斐然,积累深厚。他的新作《唐代家庭:生活、生计与家风》一书,由中华书局出版发行,即将于本月底面世。这本新书聚焦唐代的家庭形态、生计维系、分家析产、婚俗礼法、夫妻关系、妇女生活、尊长赡养、子女生育,乃至性爱伦理等家庭生活史内容,广泛吸取各种史料,如传统史传、墓志石刻、敦煌吐鲁番文书、诗歌、笔记小说、佛教文献等材料,生动剖析了唐代家庭的家教门风、世俗信仰及乡里组织等议题,浓墨重彩地编织出唐代家庭生活的多彩画卷,尤其是揭示了唐代基层社会的运作实态,是近十余年唐代家庭与社会研究之佳作。唐代饮食男女的晚婚现象及其原因分析,是这本书中的精彩内容之一。

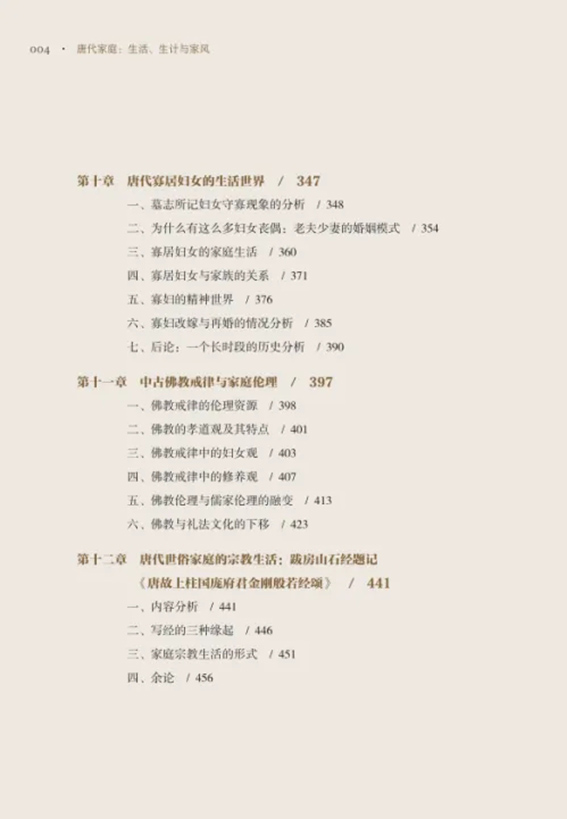

目录

张国刚教授的这本新书,以综合运用各类考古资料与传世文献而见长,抽丝剥茧,还原了唐代家庭与社会的丰富细节和历史实相,补正史之缺,正旧说之谬,读之令人别开生面,不忍释卷。

《唐代家庭:生活、生计与家风》

张国刚 著

32开 精装

简体横排

978-7-101-17220-1

98.00元