互联网时代

报纸版面还能被人争相珍藏?

你没看错!

这些日子,许多微博和小红书上的网友们

纷纷晒出自己买到的报纸

“今天的人民日报看了没?”

“收藏了!”

还有读者抄写特辑里的文章

(网友们抄写、收藏、晒图)

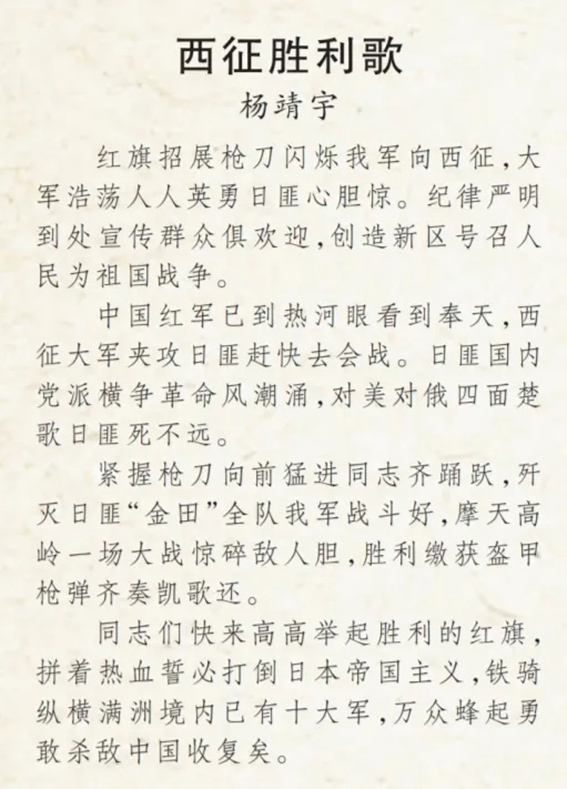

这是人民日报为纪念中国人民抗日战争

暨世界反法西斯战争胜利80周年

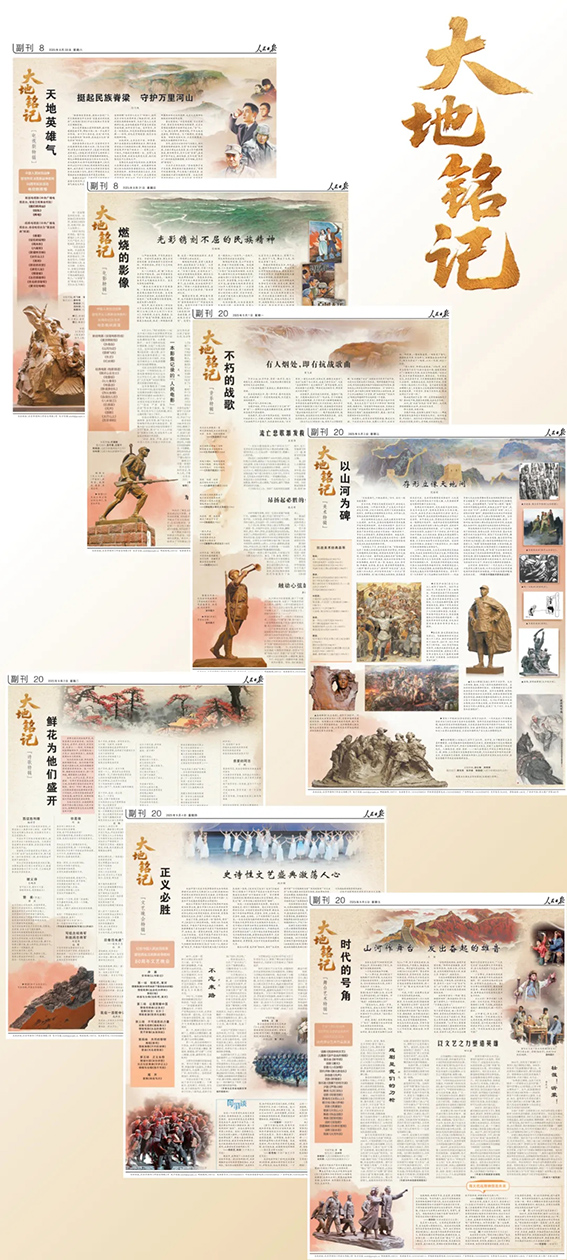

推出的“大地铭记”副刊特辑

聚焦电视剧、电影、音乐、诗歌、

美术、文艺晚会、舞台艺术

7个文艺体裁

约请文艺名家大家、青年文艺工作者撰文

与网友互动交流

共同品味抗战、二战主题文艺经典和新创作品

(人民日报“大地铭记”副刊特辑“全家福”)

提前一个月策划

九三临近

更是日夜兼程、通宵达旦、连续作战

为读者“烹制”精神的宴享

打造“收藏级版面”,总共分几步?

一起听听

人民日报副刊编辑难忘的夜班故事——

(一)“精益求精,力求完美呈现”

打造“收藏级版面”不易

配得上九三

这个沉甸甸的大日子,更难!

除了经得起读者推敲、历史检验的文字

也要有让人一见钟情、过目难忘的版式

开宗明义、以形传魂

“大地铭记”7块版面统一设计

左上“大地铭记”logo气韵生动

中上山河画作气势磅礴

左下英雄雕塑巍峨挺立

“三要素”抵定乾坤

天地英雄气,扑面而来

(“大地铭记”电视剧特辑)

为了最完美的呈现

“大地铭记”特辑

集结了人民日报最强副刊美编阵容

报社4位美编高手

和文字编辑无数次碰撞

调整甚至多次整体推翻

从10余种设计方案中

挑选、修改出最终版本

过程过于繁琐,无法一一描述

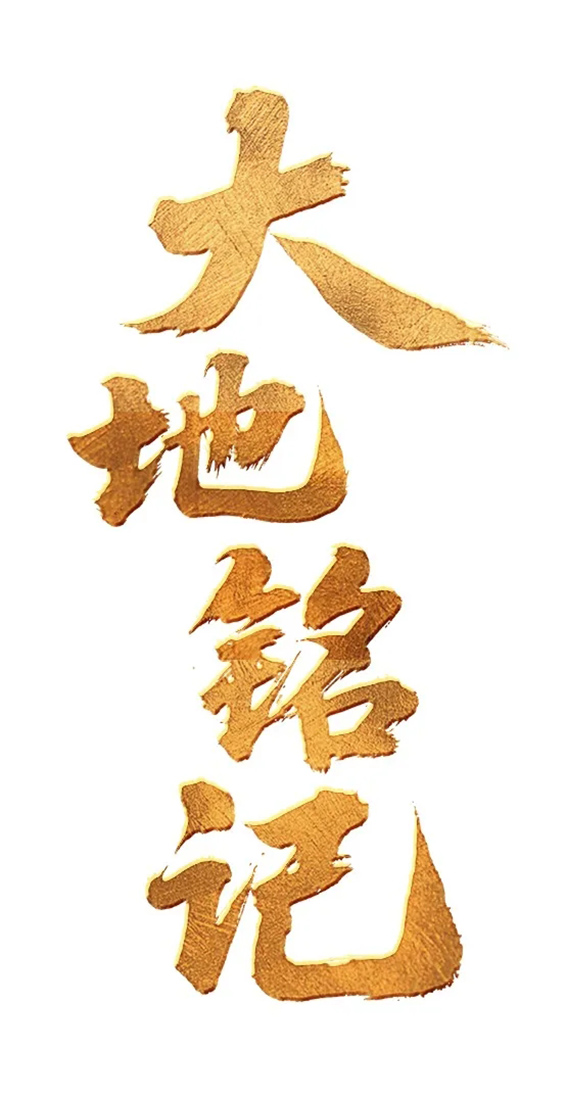

仅为“大地铭记”四字

制作一款特别字体

彰显“千秋尚凛然”的浩然之气

就尝试了无数方案

很多电脑屏幕上好看的字体

打印在颜色略灰的纸张上

效果全无,只能舍弃

美编通过AI绘图重新创造字体

从生成的几百个设计中多次比对、调整

选出了30个最合适的字体

调整笔画结构、汉字拼接、颜色纹路

细致程度和工笔画创作毫无二致

最终定下这一版

挂一漏万,其实

为了展现7块专版的整体统一

又突出不同版面各自特点

我们从海量素材中

精选优化雕塑、人物剧照、作品海报、

曲谱手稿、晚会照片等

以经典作品的醒目视觉元素

唤起读者共同文化记忆

只为把英雄故事和伟大抗战精神铭刻在

这纸上的丰碑

左右滑动查看“大地铭记”版面细节

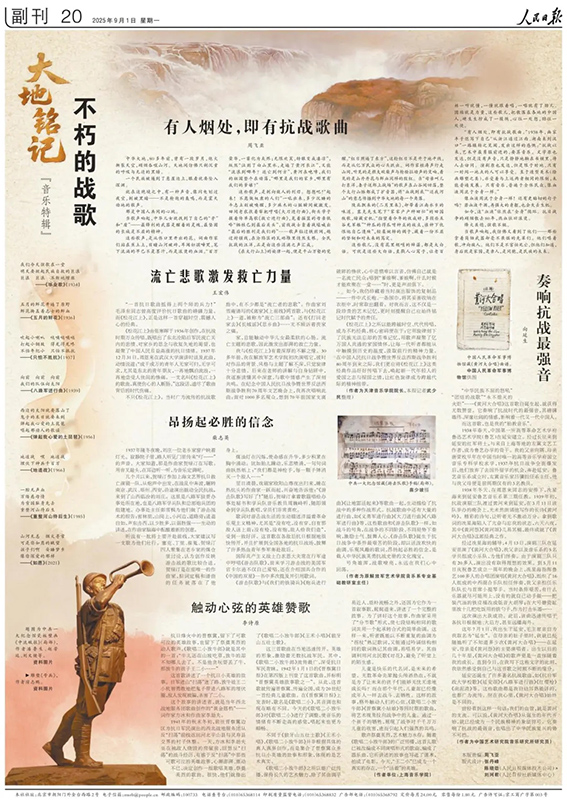

(二)为一首抗战诗词,连夜“辨伪”

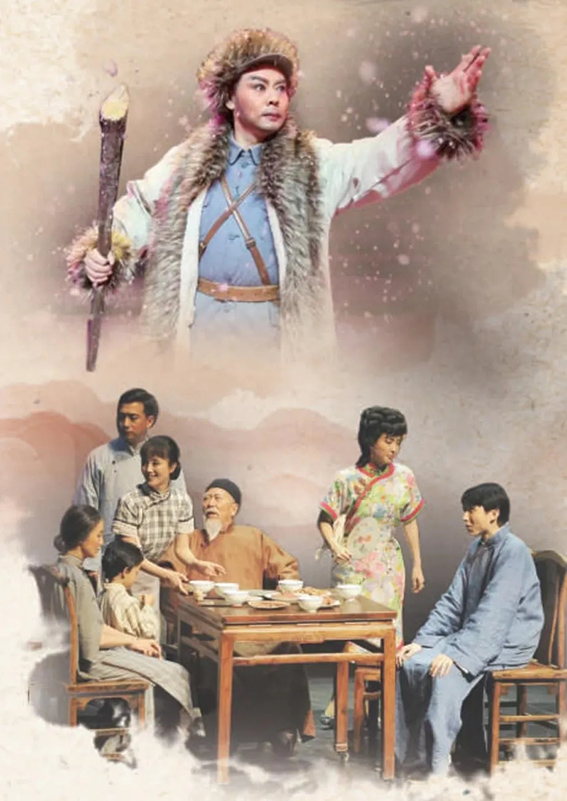

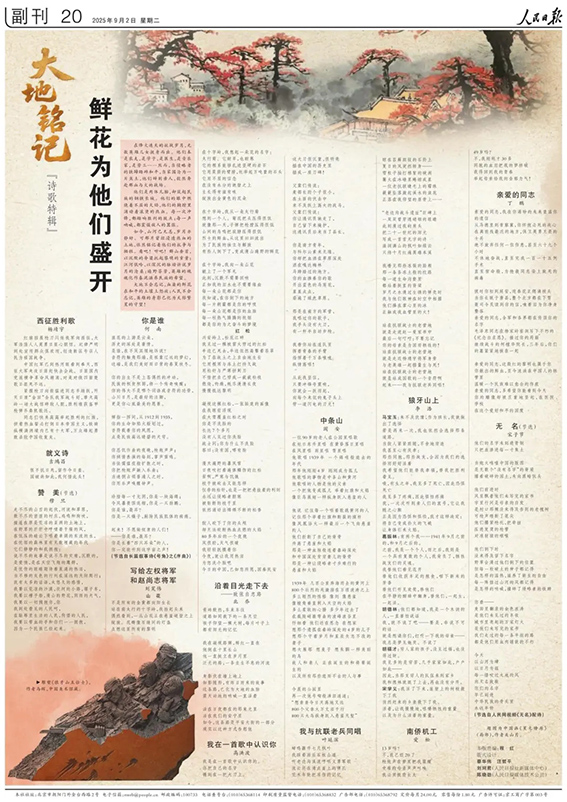

“大地铭记”诗歌特辑

定位“英雄写”与“写英雄”

选取抗日英雄创作的3首经典之作

又邀请10位当代诗人创作新诗

讴歌抗战英烈的光辉事迹

这组诗歌中,打头阵的是

抗日英雄杨靖宇的《西征胜利歌》

气势如虹,朗朗上口

但这首诗词的背后,还有个曲折的故事

版面原先选择的

杨靖宇《沁园春·雪漫残阳》一词

在网上流传极广,被各种网站平台转载

上版后,有人对这首词产生了怀疑

尤其是词作结尾

“还休忘,有余魅拜鬼,海上云浓”一句

“拜鬼”像当代人用语习惯

“问英灵安在”

也像是后人在缅怀、纪念杨靖宇

于是,我们决定迅速进行“辨伪”工作

时间紧迫

先迅速联系吉林省通化市

党史研究室专家马会凤

她对东北抗联及杨靖宇有过多年的研究

得到回复“仔细研究,不是杨靖宇写的”

又找到《杨靖宇传》作者张洪军

他表示研究过,不是杨靖宇的风格

张洪军翻出

《最后的吼声:东北抗战歌谣史鉴》

告诉编辑,杨靖宇诗歌作品

这本书都做了收录,其中没有这首词

且这首《沁园春》风格差别太大

也没听同行说起过

为求稳妥,小编又找到

吉林省党史办与靖宇县东北抗联研究会

分别回复

该词不是、该词大概率不是杨靖宇作品

(编辑们与专家反复沟通)

这样就很明确了

这就是一首伪作或者托名之作

必须马上换掉!

换杨靖宇哪一首作品最合适呢?

正好向上述专家请教意见

《西征胜利歌》

篇幅合适,影响又大

党史文献有载,是最优选择

终于

换上了这首《西征胜利歌》

小编们长长松了一口气

(“大地铭记”诗歌特辑)

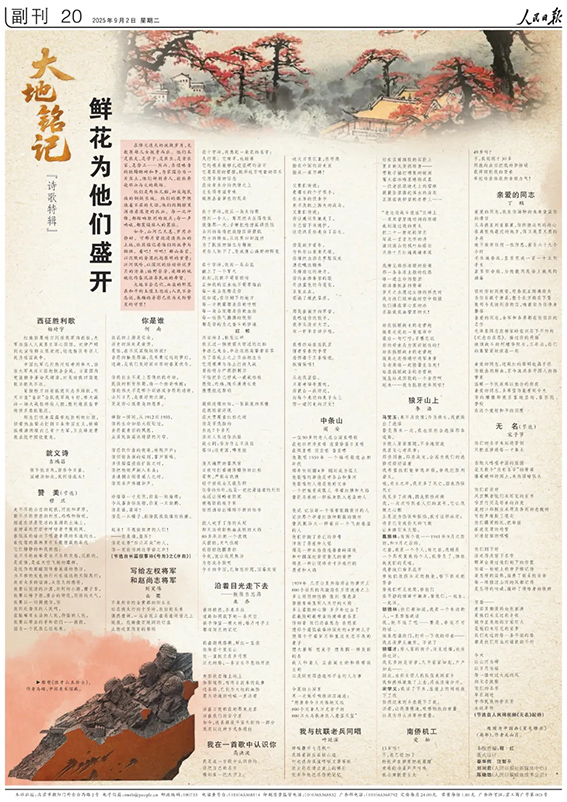

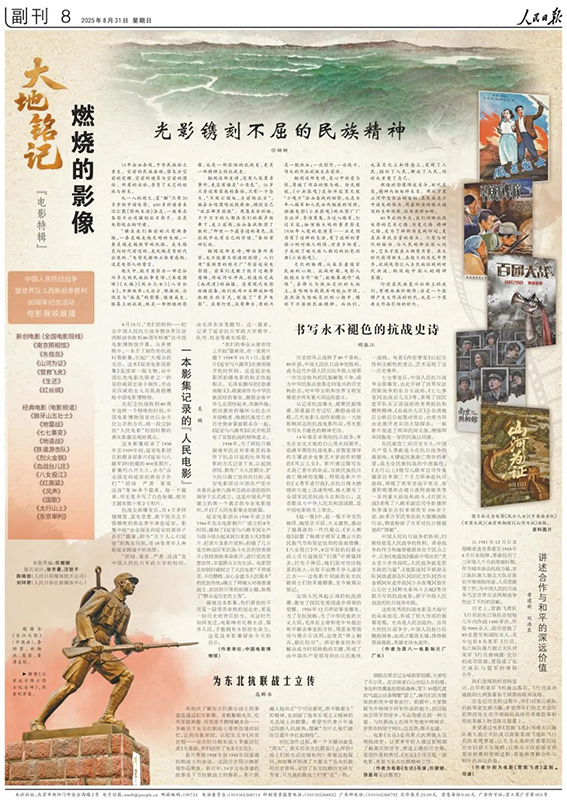

(三)一块副刊特辑的十二时辰

“为什么副刊要上夜班?”

凌晨3点,副刊小编被总编室的同事问道

新闻+文艺,决定了我们的工作状态

从3日晚到4日凌晨

一夜时间看似漫长,工作节奏实则紧凑

(“大地铭记”文艺晚会特辑)

9月3日上午,认真观看阅兵式,把稳稿件基调

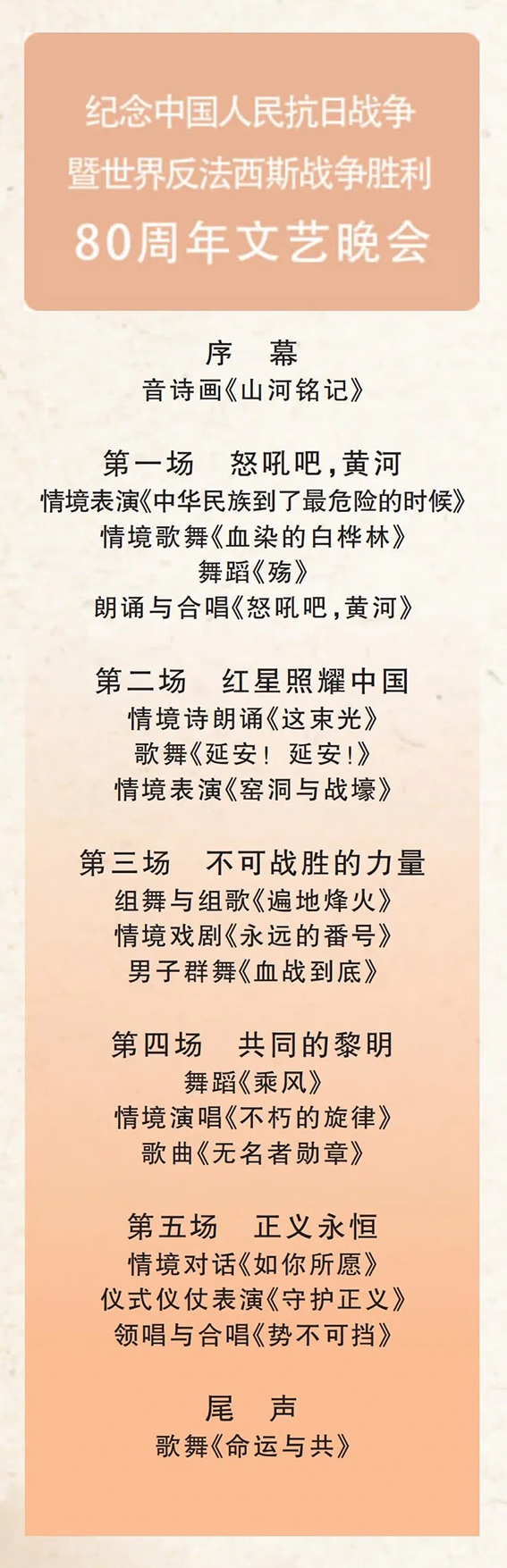

晚8点,文艺晚会《正义必胜》直播

小编们拿着本,盯着晚会

逐一核对稿件细节

一篇主打的综合评论加3篇专业评论

再加5位创作者讲述

版面信息量满满

但,还不够,它还应提供基本信息——

晚会节目设置

通稿并未涉及,怎么办?

迅速联系前方记者

请她拍下节目单

小编逐字敲上了版

晚10:30

前方摄影记者第一时间将晚会现场图传回

事实上,看晚会时

小编就对哪些节目的图会适合视觉呈现

适合大图还是小图呈现

做到心中有数

美编设计完成,稿件组编完成

已近9月4日凌晨2点

细节核对、措辞调整、图片精调

工作仍在继续

节目单的节目名称不能折行

图片说明要精细到具体场次的具体节目

评论中涉及节目也要与晚会细节保持绝对一致

……

从读者角度看版面,还有哪些缺失?

从读者角度读文章,或有什么遗漏?

在等待核校的时间

小编还上网看了已经有很多热搜的晚会内容

(“大地铭记”文艺晚会特辑局部)

凌晨4点

编辑楼的电梯如此顺畅——

从6楼文艺部到4楼总编室

只有小编在穿梭

凌晨5点

版面签发

用新闻的速度做副刊

“大地铭记”创造了历史

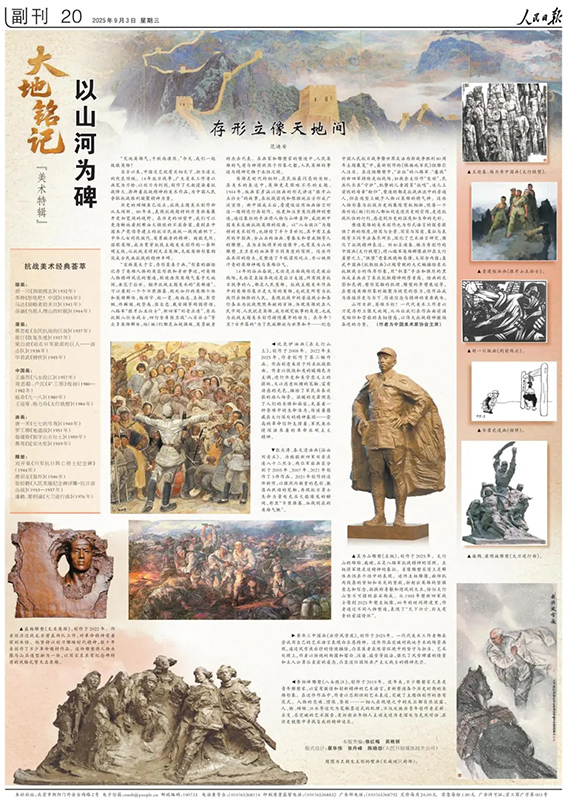

(四)“要对得起九三这个日子”

9月3日,凌晨2:15

当天见报的“大地铭记”美术特辑终于签发

分管副总编辑在送审彩样上批示

“完美!要对得起九三这个日子”

小伙伴们“白加黑”连日奋战的疲惫

瞬间消散

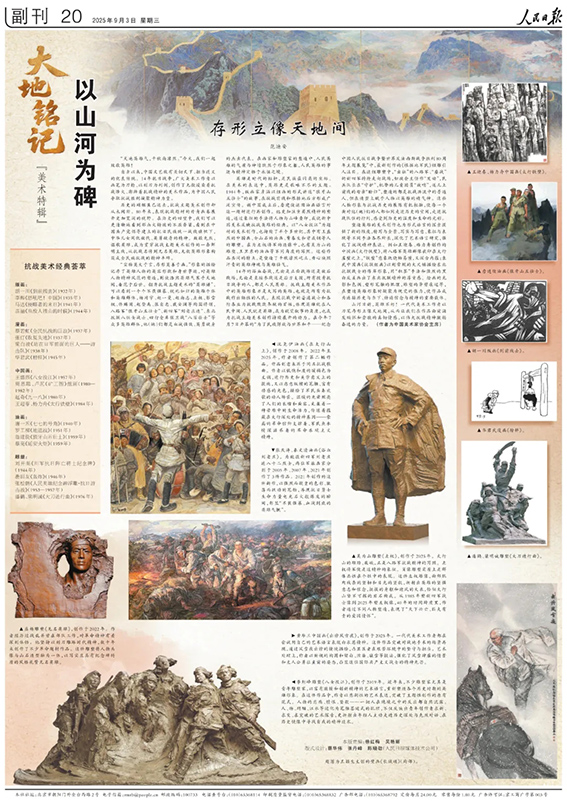

(“大地铭记”美术特辑)

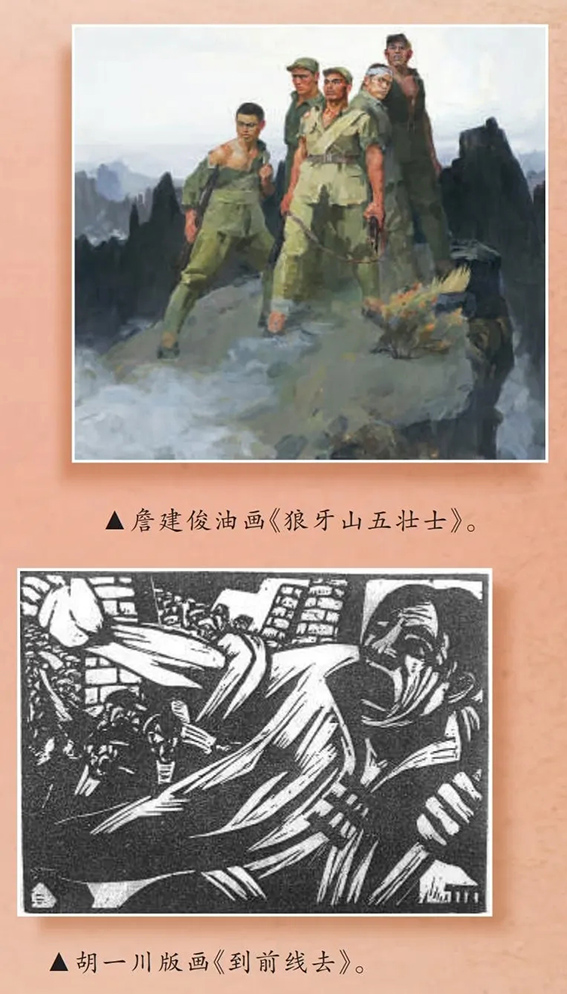

这次特辑,主题聚焦投身抗日的人民英雄

并以“经典+新创”的形式呈现

编辑首先从美术特辑策划中最大的难点入手

——找到视觉叙事的逻辑线

为此,小编翻阅了2本专著

研究了5个主题展

浏览了1000余张抗战主题美术作品

梳理出80张经典作品目录

最终确定“1+5+6+1”文图组合

1篇言论,5张经典

6张名家新创,1张气势恢宏的题图

构建起90多年来不断丰富的抗战视觉史诗

(制作特辑时找到的素材:80件抗战主题美术经典汇聚成“80”字样,设计者秦瑾)

相较于平面绘画

雕塑在立体感、空间感

尤其是塑形铸魂方面独具魅力

编辑一改往日以绘画作品为主的特征

强化对雕塑作品的选择与运用

从抗战名将到无名英雄

从英雄群像到英雄个体

从历史再现到精神刻画等

见报美术作品充满力量感

与“以山河为碑”的版面主题

“存形立像天地间”的文章主题

相得益彰

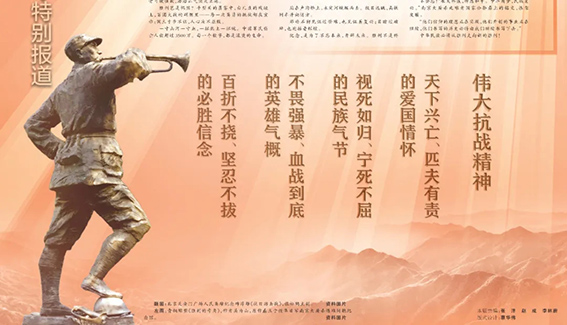

(潘鹤、梁明诚雕塑《大刀进行曲》)

另外,美术编辑室要为相关版面

提供美术作品图片,做好素材保障工作

为向9月3日人民日报特刊1版

提供雕塑《胜利的号角》角度合适的照片

著名雕塑家、中国美术家协会副主席吴为山

亲率团队

在南京、北京两地分别拍摄近百张图片

因南京连日下雨拍摄效果不佳

原作矗立于侵华日军南京大屠杀

遇难同胞纪念馆

和平广场“胜利之墙”浮雕墙的中心位置

吴为山先生从北京工作室搬出雕塑最初创作稿

亲自为雕塑重新着色、选角度、

指挥拍摄、修图

连续工作了15个小时

遴选出4个不同角度的理想图片

(人民日报9月3日9版特刊上的雕塑《胜利的号角》)

“为了九三这个日子

为了人民日报特刊

我必须拿出最理想的作品图”

吴为山先生的感言

又何尝不是我们的心声

这难忘的“奋战”

何尝不是向每一位革命先烈献上深深的敬意

“大地铭记”特辑全部版面

在隆重纪念历史的日子里

副刊编辑通过一个个白加黑的忙碌

让光影中的英雄形象

文字里的历史现场

音符里的人民心声

画卷中的壮阔山河

一次次迎着朝霞升起

更让铭记历史、缅怀先烈、

珍爱和平、开创未来的信念

走进人民日报万千读者心中

凌晨的格子间格外安静

树叶在夜色里窃窃私语

在这个抗战胜利80周年大日子的前夜

特辑出版链条上的每一位大小编辑

拿传世的追求“死磕”

用新闻的节奏“上新”

和抗战英雄们完成了一次

跨越时空的精神接力

(转自公众号“人民日报”文艺)

推荐阅读

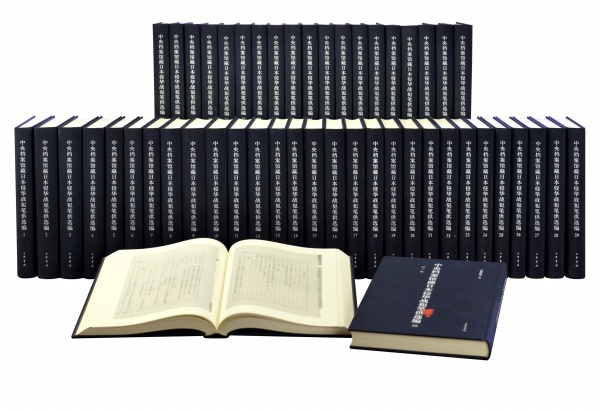

用档案说话

铭记历史,珍爱和平

国家档案局 主持规划

国家重点档案专项资金支持

(目前已出版123种)

该项目是国家重点档案专项资金支持项目,预计规模不少于1000册,既收录国共两党的抗日档案,如抗战宣传、征兵、征粮、抚恤、兵工厂、公路和机场修建、红十字活动、锄奸抗日、人口伤亡和财产损失等,又收录汪伪、伪满、伪蒙政权等伪政权档案如溥仪私藏的伪满档案,还收录日本方面侵华档案如满铁档案,此外还收录与同盟国援军相关档案如飞虎队、远征军档案等,可谓涉及与抗日战争有关的政治、经济、文化、教育等方方面面的内容。其中绝大多数档案系第一次公布面世。

《抗日战争档案汇编》的出版,将为学界提供大量与抗日战争有关的全方位、多维度的第一手史料,必将推动抗日战争研究的进一步深入而又全面的展开。

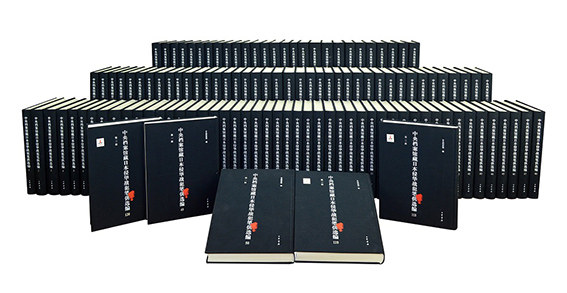

《中央档案馆藏日本侵华战犯笔供选编》(共二辑120册)

中央档案馆 编

《中央档案馆藏日本侵华战犯笔供选编》共选收1950年至1956年期间,由中华人民共和国最高人民检察署(院)、最高人民法院特别军事法庭对842名日本侵华战犯的审讯笔供。采用影印方式,对侵华战犯的亲笔供述做了无删节、修改的全面呈现。每份笔供内容,涵盖笔供及其补充、更正、附言等,除个别直接以中文书写以外,均包括当时的日文原文及当时的中文译文。为方便读者阅读了解,每份战犯笔供前均设内容提要,并附有英译文。

十四年抗战,二十个专题

系统公布日本帝国主义侵华罪行

中央档案馆 中国第二历史档案馆 吉林省社会科学院 合编

978-7-101-14472-7

《日本帝国主义侵华档案资料选编》,共20卷,1200余万字,编纂过程前后历经37年,是一部系统公布日本帝国主义侵华的档案资料集。严格筛选、鉴别、整理中央档案馆、中国第二历史档案馆和其他有关部门的关于抗战时期日本帝国主义侵华的文件、协议、情报、电稿、信函,中日交涉的函件及战犯供词和审判档案等资料。从多个侧面,全方位、系统地展现了整个抗日战争时期,日本帝国主义侵略对中华民族造成的巨大损失和伤害。

徐勇 李学通 罗存康 主编

978-7-101-15018-6

本书全面梳理研究界动态,发掘与整理中日两方史料,力求最大限度地还原基本史实。中文史料以全面反映事变过程为原则,以搜录事变核心、关键性史料为目标,以官方原始档案,当事人日记、回忆录,以及有代表性的新闻报道为选编主体,重点搜集整理了台北“国史馆”部分重要档案、民国时期出版的相关史料集、事变时期国内主要报刊的相关报道和言论,并补充了部分私人日记等。日方史料多出自日本防卫厅战史部、外交史料馆、国立公文书馆及国会图书馆、国际日本文化研究中心、各大学图书馆、各相关研究机构收藏,以及亚洲历史资料研究中心网站资料,各类非卖品文献、旧报刊资料、人物专辑等。包含军政高层对各部队的作战指导与行动规划,各部队具体行动、训练月报、宣传大纲、阵中日志与战斗详报,这些资料在当时极为机密,也是战败之际日本各级军政机构与战场部队全力销毁的对象,其发现与收集多有不易。其中日文资料均影印出版。