近期,《浪浪山小妖怪》票房一路走高。该片讲述了浪浪山的野生小猪妖一心想进大王洞,却因为一次意外得罪了大王,无奈之下他被迫离开大王洞,联合蛤蟆精、黄鼠狼精、猩猩怪伪装成唐僧师徒西天取经的故事。小猪妖的质问直击人心:他们能取经,我们为何不能?每个人都可以通过行动来定义自己,这是属于平凡人的英雄主义。在追求目标的道路上,愿每个人都能自我实现。

我们再来说说沙僧。毫无争议地,沙僧是取经团队中最不起眼的那一个。他本领最为低微、地位也最为卑微。但就是这么一个地位卑微、本领低微的人,投身到取经大业之中,任劳任怨、不离不弃,靠着自己的毅力和坚忍,最终也走到灵山,被封为罗汉,果正了金身。

进入取经队伍之前的沙僧,大致经历了三个阶段:修真年代、卷帘时光、流沙岁月。

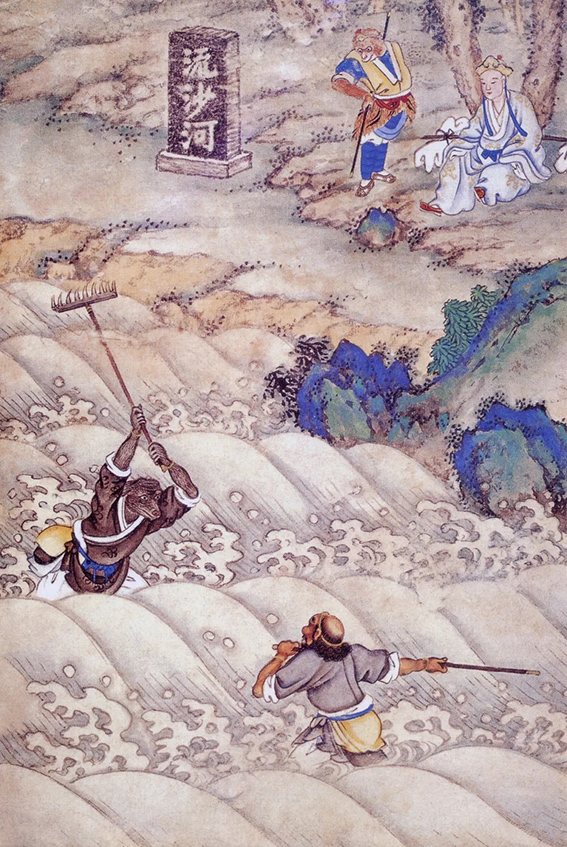

先说“修真年代”。一般人说起沙僧,在脑海里能够追溯到的最早相关信息,就是他曾经在天庭担任过“卷帘大将”。实际上,《西游记》为我们提供的沙僧信息还是很丰富的。那是在流沙河,正当唐僧、悟空、八戒面对八百里水面陷入踌躇之际,忽然一个极其凶丑的怪物——就是沙僧——钻出水面,直奔唐僧而去。悟空慌忙护定唐僧,八戒则抡耙和沙僧战在一起。在打斗的中间,八戒问沙僧你是个什么妖怪,沙僧于是以一首长诗说明了自己以往的经历,其中有这么几句“自小生来神气壮,乾坤万里曾游荡。皆因学道访天涯,每日心神不少放。一朝缘到遇真人,引开大道金光亮”。从这几句诗中我们可以知道,沙僧和西游路上遇到的那些妖怪不一样,他生下来的时候就是人身,并且很早就发心学道,为了学道,他曾经浪迹天涯,四处寻访高人。最后终于找到一位真人,在真人的指导下刻苦修炼,终于得成大道。

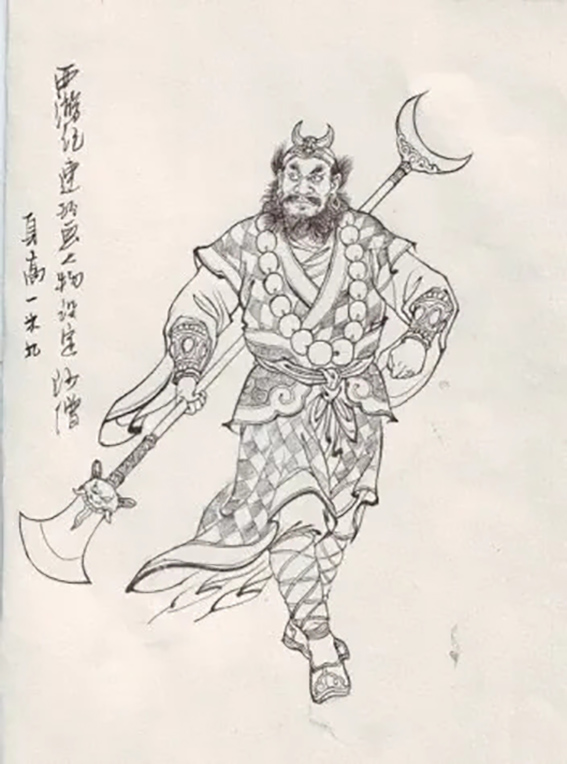

修成大道后的沙僧就上了天庭,开始了他生命的第二个阶段——卷帘时光。对于这段时光,沙僧是十分自豪的,这从他后来说到自己是“卷帘大将”时的骄傲劲儿可以看出来。沙僧的骄傲感也深深感染了后世的读者,于是很多人都认为“卷帘大将”应该是个很大的官。那么这到底是个什么级别的将领呢?少将还是中将?说出来你可能笑掉大牙——就是个卷帘子的。其日常的工作,沙僧自己也有详细的描述,就是每天穿得盔明甲亮,腰里别着虎头牌(出入证),手里拿着降妖杖,跟从在玉帝的身边,玉帝上轿下轿,他就去为玉帝卷个帘子什么的,其地位和当年的悟空、八戒绝对不可同日而语。再捎带脚说一下沙僧的“降妖宝杖”,新老电视剧《西游记》的道具组都弄错了,给这个降妖宝杖弄了个方便连环铲的造型。实际上,这根降妖宝杖是用月宫里的梭罗木做的,怕不结实,里面还有一条金子做的衬心。我们翻看明清各个版本的《西游记》,插图里画的降妖宝杖都是一根棒子的造型。其实想想就知道,这根宝杖主要的功能就是挑轿帘、门帘什么的,怎么会弄个铲子呢?回来接着说沙僧本人——对于这份掀门帘、卷门帘的工作,沙僧并没有什么不满,从他提到当年在天庭这段工作经历时的语气来看,沙僧对这份工作还是非常自豪的。这一点其实很有意思。你看孙悟空,他刚上天庭时被封了个弼马温,这个官职后来就成了悟空的小辫子,谁跟孙悟空提他就跟谁急,但弼马温好歹还管着一帮人,大小也是个官儿了,那卷帘大将不过是个掀门帘的,沙僧却做得有滋有味,充满自豪感。

卷帘大将的美好时光结束于一场蟠桃会。根据时间推算,这场蟠桃会应该就是因被孙悟空扰乱而推迟到如来降伏妖猴后才召开的那一场。在这场蟠桃会上,沙和尚失手打破了玻璃盏,结果引得玉帝大怒。按照玉帝的意思,当时就要判处沙僧死刑立即执行,幸亏赤脚大仙求情,玉帝才收回成命,将沙僧打了八百鞭,贬到鸟都不拉屎的流沙河。这还不算完,每隔七天,天庭还会降下飞剑,穿他胸肋百余次方回。从此之后,沙和尚就开始了他在凡间的流沙岁月。

沙僧所受的罪过让我们很容易想起古希腊神话里的普罗米修斯。普罗米修斯被宙斯囚禁在高加索山上,然后由一只神鹰每天一次来啄食他的内脏。沙僧所受的罪和普罗米修斯相比,可以说不相上下,但普罗米修斯所以受到那样的重责,是因为他盗取了火种,再就是欺骗了宙斯,还有就是他掌握着一个秘密,那个秘密就是宙斯将和一位女性生下一个孩子,这个孩子将会推翻宙斯而成为奥林匹斯山的新主人,宙斯希望普罗米修斯把这个秘密告诉他,但普罗米修斯坚决不肯。相比较而言,普罗米修斯受到的惩罚虽然很重,但对于宙斯而言,似乎还有足够的理由。但沙僧呢?仅仅是打破一个玻璃盏的小过,为什么却要被如此惩罚?有人说,沙僧打碎的那个玻璃盏可不是今天的玻璃杯,在古代,所谓“玻璃”实际上指的是水晶,水晶杯子很贵重的。但是,就算打碎了再贵重的东西,也是无心之过,也不应该受到这样的重罚啊。在这个问题上,我非常赞同萨孟武先生的观点:一是沙僧地位低。我们可以想象,假如打碎玻璃盏的是如来或者观音,那么玉帝不但不会发作,恐怕还得说上一句“打得好!岁岁(碎碎)平安嘛!”二是因为当时悟空刚大闹天宫后不久,天庭的权威受到挑战,玉帝于是就借机发作,以恐怖手段来彰显自己的威严。

像沙僧这样本领低微、命运多舛的人,在天庭中可以说是多如牛毛。他是那种走到哪里都被忽视、随时可以作为杀鸡儆猴的鸡那样被牺牲掉的无足轻重的人。但就是这样一个本领轻微、命运多舛的人,最后却取得了令人艳羡的成就——按照《西游记》最后一回的说法,他被封为“八宝金身罗汉菩萨”——菩萨啊,这是极高的果位了。

老沙凭什么能取得成功?无非是两点。

一是能摆正自己的位置。

在这几名成员中,沙僧的本领最低。先说变化。悟空有七十二变,八戒有三十六变,沙僧呢?有人说沙僧有十八变。错,十八变的是大姑娘——“女大十八变”嘛。在整部《西游记》中,沙僧只变化过一回,那就是在车迟国,悟空带着八戒和沙僧一起大闹三清殿,悟空、八戒、沙僧变做太上老君、元始天尊、灵宝天尊,一起吃了虎力、鹿力、羊力三位大仙的贡品——而且就是这么一次变化,我也高度怀疑是因为有悟空这样一位大法力的神仙出手相助的结果。再说打斗。沙僧的战斗力也是弱得可怜。以与黄袍怪的打斗为例。悟空用了五六十个回合就取得了胜利。八戒与沙僧两人双战黄袍怪,八九个回合后,渐渐落了下风,后来八戒撤出战斗,沙僧立刻就被黄袍怪抓住。由此对比我们可以看出,沙僧的战斗力比西游路上遇到的实力稍微强一点的小妖,恐怕也高不到哪里去。最后说速度。在六耳猕猴的故事中,悟空、八戒、沙僧都曾经到过花果山飞过这一段路程,悟空用了一小会,八戒来回大概用了一天,沙僧则飞了整整三个昼夜才到。总而言之,沙僧无论在各个方面来说,与悟空、八戒都是完全不在一个量级的。

沙僧在取经团队中担任的工作也是最不起眼的。取经团队建立之初,几个师兄弟的分工还不明确,典型的场景就是流沙河遇到沙僧的那一幕:悟空守住唐僧,反是八戒举耙上前和沙僧战在一处。后来,随着大家互相了解,就形成了固定的分工:悟空降妖,八戒挑担,沙僧牵马。换言之,沙僧在取经队伍中,实际上干的还是随身服侍领导的老本行,不过在天上侍候的是玉帝,跟随在玉帝的銮舆也就是轿子左右;在西行路上,侍候的则是唐僧,跟随在唐僧的鞍前马后罢了。

对于自己的本领和身份角色,沙僧是有着清醒认识的。正是出于这种认识,他采取了一种极为低调的处世态度。坊间一个关于沙僧的流行笑话是这样说的,说沙僧在《西游记》中只有三句台词:“大师兄、二师兄,师傅被妖精抓走了。 ”“大师兄,师父和二师兄被妖精抓走了。 ”“师父、二师兄,大师兄一定会来救我们的。 ”—这三句台词分别对应着三个情境:只有师父被抓走;师父和八戒被抓走;以及师父、八戒、自己都被抓走。这当然是玩笑话,不过笑话里透露着一个本质的信息,那就是沙僧在取经队伍里很少说话,是最为低调的那一个。

本领低微、身份卑微,是不是说沙僧在取经队伍中就没什么作用呢?当然不是。就如同一座房子固然需要顶梁柱,但依然需要椽子、檩条这样不起眼又不可缺少的部件。在取经队伍中,沙僧实际上承担着一种润滑剂或者橡胶垫的作用,在固执的唐僧、暴躁的悟空、冒失的八戒中进行调节。比如在镇海寺,悟空中了锦毛老鼠精的金蝉脱壳之计,回头来找师父,发现师父已经被妖怪摄走。悟空怒气填胸,捞起棍来一片打,连声叫道:“打死你们,打死你们!”八戒顿时慌了神,沙僧则软款温柔,近前跪下道:“兄长,我知道了。想你要打杀我两个,也不去救师父,径自回家去哩。”行者道:“我打杀你两个,我自去救他。”沙僧笑道:“兄长说那里话!无我两个,真是单丝不线,孤掌难鸣。兄啊,这行囊、马匹,谁与看顾?宁学管鲍分金,休仿孙庞斗智。自古道:‘打虎还得亲兄弟,上阵须教父子兵。’望兄长且饶打,待天明和你勠力同心,寻师去也。”这一番话果然起到了很好的效果,那孙悟空虽然性如烈火,却也明理察情,见沙僧如此说,便回心转意。经过了一晚上,等到早上三个人一起动身去找妖怪的时候,已经又是亲亲密密、说说笑笑的好兄弟了。

有人可能会觉得这样并不困难。但实际情况是,能做到这样其实很难。我们认为资质平平的人就应该待在适合他自己能力的位置上,但最大的问题是,正像我们在此前提到八戒的时候说过的,几乎人人心中都会有一种迷之自信,人最难的就是自知之明。沙僧的身份是唐僧的贴身侍从,我们翻看历史,有多少能力平平的奸佞小人只因有接近帝王的机会,就忘乎所以,一定要爬到一个与自己能力并不相称的位置上。而且本领不大、爬到高位的人还往往有个特点,就是因为他们的本领不强,所以就格外敏感而嫉贤妒能,结果给朝廷也给自己带来了巨大的麻烦。

二是坚韧与持守,以及关键时刻经得起考验的决心。

在取经队伍里,要说对取经大业最上心的人,除了唐僧,恐怕就是沙僧了。在三个师兄弟中,八戒说过散伙回高老庄,悟空说过散伙回花果山,唯独沙僧,从来就没有说过回流沙河重新做妖怪的话。没说过,是不是心里想过,只是嘴里没说出来呢?绝对不是。《西游记》里有一个情节就可以证明在下绝非虚言。

那是在红孩儿的山号火云洞,红孩儿变做一个受伤的小孩骗取唐僧的同情心,悟空几次三番劝说唐僧不要上当,唐僧非但不听,还要念紧箍咒勒悟空的脑袋。八戒对唐僧念紧箍咒一向很开心,要不是沙僧苦劝,悟空这顿头疼定然是免不了的。悟空一看师父急了,不敢坚持,只得救了红孩儿,结果转眼之间,唐僧就被红孩儿变化了掳去。悟空气得要死,于是提议散伙:“兄弟们,我等自此就该散了。”

悟空的“散伙”刚说出口,就得到了八戒的热烈响应:“正是,趁早散了,各寻头路,多少是好!那西天路无穷无尽,几时能到得?”我们知道,在师徒几人中,八戒是最经常说“散伙”的人,不过说得多了,大家也就不在意了——只要唐僧不吐口,只要有悟空那根铁棒在,八戒说散伙也就只是说说罢了。此时唐僧不在,悟空又提议散伙,取经大业可以说真的是面临生死存亡的关头了。那么,沙僧的表现又如何呢?

沙僧闻言,打了一个失惊,浑身麻木道:“师兄,你说的都是哪里话。我等因为前生有罪,感蒙观世音菩萨劝化,与我们摩顶受戒,改换法名,皈依佛果,情愿保护唐僧,上西天拜佛求经,将功折罪。今日到此,一旦俱休,说出这等各寻头路的话来,可不违了菩萨的善果,坏了自己的德行,惹人耻笑,说我们有始无终也!”

“打了一个失惊”“浑身麻木”,足见悟空所言给沙僧带来的巨大的心理冲击,而此后那一大段如长江黄河般倾泻而出的话语,更是将沙僧西行求法的挚诚表露无遗。

为什么沙僧对于取经大业如此挚诚?除了意志品质的因素,也离不开沙僧对自己情况的清楚认识。悟空回花果山,还能继续当猴王,那日子其实还是不错的;八戒回高老庄,还可以接着当上门女婿,过老婆孩子热炕头的小日子,高太公就算不同意也只能接受;可是他沙僧呢?接着回流沙河那鸟不拉屎的地方,过着每七天一次飞剑穿胸之痛的流沙岁月?这样想来,能够遇到观世音菩萨这样的贵人,能够加入到如来亲自策划的取经大业,那是一万年都不一定遇到的幸运啊!

正是出于对取经大业发自灵魂的认同,对给自己指出了一条明路的观音菩萨以及带领自己修行的唐僧的发自内心的感激,所以,沙僧在关键时刻,甚至可以做出牺牲生命的壮举。

本书着重挖掘的是《西游记》文化中那些特别具有活力的、能够为人生问题提供答案或借鉴的部分。书分十九章,要义有三:意义的获得、认知的提升、关系的处理。它主要针对当代人普遍存在的三大人生问题:一是因科学昌明、信仰崩塌而带来的意义缺失;二是因知识爆炸、信息过剩而带来的认知焦虑;三是因身处群体、面对他人而带来人际困惑。作者一方面结合《西游记》本身所具有的中国传统文化特征,另一方面也广泛地引入、参考了认知学、心理学、社会学、博弈论等当代学科的成果,东西合璧、古今结合,使得读者在阅读中,不仅能够开启对《西游记》的崭新认识,还能获得对各自人生问题的有益启迪。