尽管自己已经没有了寒暑假,三全君还是要大声说:

没有老版“四大名著”电视剧的寒暑假,是不完整的!

尤其是86版《西游记》,每逢暑假,经典旋律一响,无数人的DNA瞬间动了,童年记忆随之解锁:西瓜,竹床,滋滋响的电视机,各饰一角追逐叫嚣的小伙伴……

据不完全统计,86版《西游记》首播以来,重播次数竟超过4000次,成为几代人共同的“暑期必修课”。它不仅是一部电视剧,更是一个文化符号,承载着无数人的童年幻想与成长印记。

然而,电视剧再经典,终究是改编,为了达到“合家欢”的效果,让几岁的小朋友都可看且能看懂,电视剧做了不少调整和改编,因此给人一种“神仙妖怪打群架、孩子看看差不多”的错觉。

86版之外,影视、戏剧、动画、游戏,甚至最近流行的脑洞二创短剧,根植于《西游记》的各类衍生作品,经典不可谓不多,但随手一翻《西游记》的原著就可发现,原著的丰富深邃程度,非任何一种衍生作品可比。

小小孩儿只看热闹,成年人有了足够的阅历,才能既看热闹,又寻门道。

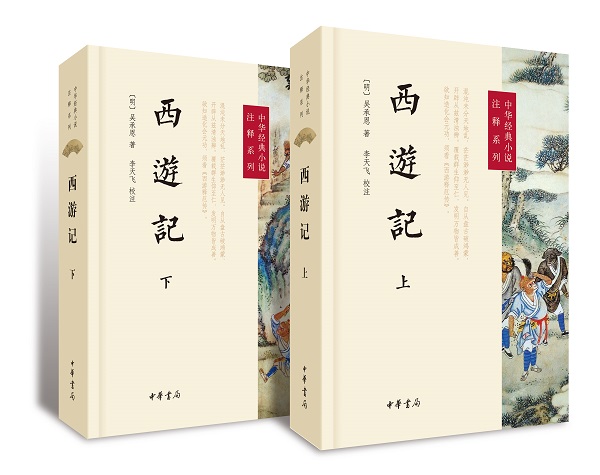

而真正要读懂原著,吃透文本,我们的推荐版本,从来没有动摇过——

李天飞校注本《西游记》!

西游话题可以连讲几天几夜。三全君今天就集中笔力,讲两个关键人物,从他们身上,就可见86版《西游记》,是如何对角色与情节进行大幅度“提纯”或“美化”的。

一,是灵魂人物孙悟空。六小龄童老师饰演的孙悟空,是名副其实的“美猴王”,不仅神态灵动,兼具猴性、人性和神性,而且相貌出众,谁都看得出来,隐藏在猴毛之下的是一张跨物种通杀的俊脸。

但是原书中,孙悟空的形象其实是“骨挝脸,磕额头,塌鼻子,凹颉腮,毛眼毛睛痨病鬼”,被路人高度概括为“毛脸雷公嘴”,为啥要叫“雷公”呢?李天飞注释说得很明白:

雷公:司雷的神,民间传说中有的是鸟形,有的是牛形,而以猴形人身居多,雷公的画像和雕塑经常出现在各地的庙宇里,比较容易见到。《永乐大典》卷二九四八《雷神》诗“我闻古老说雷神,身矮长毫目烁金”。所以人们经常用雷公比喻孙悟空。

△北京妙峰山雷公造像(摄于1924年)

而孙悟空的性格,电视剧塑造得相对单纯:自由、勇敢、正义、忠诚、机智、幽默,有意识地淡化了来自原著的“妖性”“凶残”侧面;更重要的是,原著中,孙悟空的性格有一个变化的过程,不那么脸谱化——据李天飞在《西游记》修订本前言所说:

孙悟空性格的底色,自然是自由不羁的。但是,他在取经路上的两次选择,却可以看出他性格发展变化的过程。

第一次是他三打白骨精,被唐僧赶回。猪八戒来请他回去,小猴们连忙阻拦。孙悟空对他们说:“待我还去保唐僧,取经回东土。功成之后,仍回来与你们共乐天真。”

这个诺言到底是诚意的呢,还是敷衍的呢?从孙悟空的性格来看,不像是敷衍小猴们,但是最后,他食言了。他成了斗战胜佛,但并没有回花果山。

实际上,孙悟空的心态,在取经路上就已经慢慢改变了。后来他打死了几个强盗,唐僧第二次赶他走。孙悟空越想越委屈……这个时候,他心中的价值反转了。他又有了回花果山的机会了,但他并没有,却怕他们笑话自己大功不成,半途而废。他瞻前顾后,最后跑到观世音菩萨那里诉苦去了。

这就像毕业之后的同学聚会,有些同学如果工作、生活不顺利,是不愿意来的。在他们的心目中,价值业已反转:当年的小伙伴,已经不再能吸引他的兴趣;担心受到嘲笑,反倒成了时时刻刻担心的问题。童年的世界,就这样被成年人的世界取代了。

离开“伊甸园”,是成长必经之痛,适合展现给开开心心过暑假的孩子们看吗?恐怕要打个问号。以及,以孩子的阅历,未必能了解这其中的复杂滋味。

所以说,《西游记》,真的更适合大人看。

二,是孙悟空的师傅唐僧。唐僧在电视剧中,有三位扮演者,共同特点是容貌端严易上当,遇事一叹三摇头;但在原著中,唐僧的眼窝子浅得令人发指,动辄啼哭号啕。第八回,被酒肉和尚骂不识父母,便眼泪双流哀告师傅,求问父母姓名;第二十二回,过不去流沙河了,便“满眼下泪道:似此艰难,怎生得渡?”以致才到三十二回,孙悟空就已将其看透,心中早做预案:“我若把功曹的言语实实告诵师傅,师傅他不济事,必就哭了。”

但不论如何,唐僧心志坚决,一定要完成使命,这一点是没得黑的。那么他心中,佛祖和唐王,谁排在第一呢?

看电视剧,唐僧一心西行,求取真经;但其实原著里,他可不是这样。

关于这一点,李天飞也有精彩的评述:

《西游记》里的唐僧,取经目的是“祈保我王江山永固”,这是和历史上的唐僧完全不同的地方。

在西天路上,唐僧经常自称“贫僧是东土唐朝钦差灵山大雷音见佛求经的”。他无论走到哪里,介绍自己时一定要带上“钦差”两个字。不是“钦差”,就是“奉旨”,在通天河,唐僧见到许多商人在冰面上行走(当然是妖精变化的),就大发感慨:“世间事惟名利最重。似他为利的,舍死忘生;我弟子奉旨全忠,也只是为名,与他能差几何!”

还有就是第八十一回,唐僧到了镇海寺,得了一场重病,以为自己快死了,写了封信,让孙悟空一个筋斗云回到大唐,把信给唐太宗,信的大意是,请唐太宗另派一个人来。

人之将死,其言也真,作为佛家弟子,离西天也已很近了,可唐僧第一反应是让孙悟空去跟唐太宗汇报。

追求现世功成,一意忠君报国——可见,书中的唐僧,表面为“释”,内里,其实是“儒”。

△电视剧中的女儿国一节,女儿国王心意拳拳,唐僧有那么一刻产生了明显的动摇。

这样的表里反差,内心真实愿望的流露,电视剧难以充分表现,自己去读书,才可能有所体会;见识过种种诱惑、体验了功败垂成、徘徊于两难之境的成年人,更能充分理解。

相比之下,唐僧是“儒”,孙悟空则是自由不羁,是“道”。

而这儒和道,不是完美的理论化的儒道,是在取经团队中,各自代表的一种风格。就如猪八戒代表凡夫俗子,沙僧更有僧侣的虔诚一样。

由两个关键人物,再看整个取经团队。

电视剧里的四人加一马,热闹简单,插科打诨,偶有不和谐音,来自唐僧的贤愚不分和八戒的挑拨离间;而在原书中,团队的相处方式要更加复杂,猪八戒偷懒摸鱼,时时体现出来自市井的生存智慧,但在关键时刻又发挥了粘合剂的作用;存在感超低如沙和尚,在调节大佬矛盾时,也显示出不可取代的价值。——这,也更符合现实中,成人熟知的名利场,无处不是动态平衡,无时不在微妙博弈。

看《西游记》,学职场生存智慧,真不是一句口号——不过前提是,看《西游记》原著。

直接啃《西游记》原文,往往遇到一堆问题:

字词典故生僻、宗教术语复杂、五行学说难懂、制度忽唐忽明、神魔体系一团乱麻……

中华书局李天飞校注本《西游记》,正是为解决这些问题而生。三千八百多条注释,让您放心走入真正的“西游”世界。

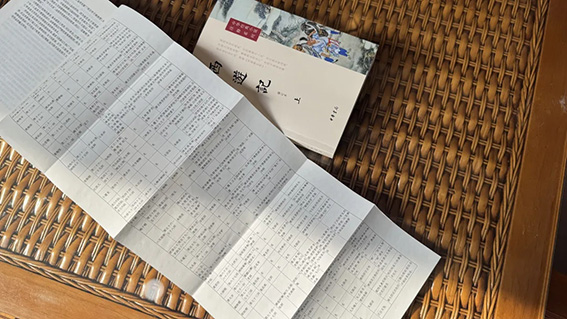

△本次修订,新增《西游记》主要妖怪一览表,以长拉页形式呈现,详列唐僧师徒取经路上遇到的主要妖怪出现回目、住所、法宝兵器、特殊能力、背景、结局等关键信息,并以“附注”点出其深层寓意,查询快捷,启发思索。

对中国孩子而言,心中永远存在一位神通百变的超级英雄孙悟空,一片无忧无虑的理想乐土花果山。然而,电视剧是童年,原著才是人生。

美好永驻心中,大步走向成熟,这才是一条真实的路。