嵇中散临刑东市,神气不变,索琴弹之,奏《广陵散》。曲终,曰:“袁孝尼尝请学此散,吾靳固不与,《广陵散》于今绝矣!”太学生三千人上书,请以为师,不许。文王亦寻悔焉。(雅量6.2)

两晋时期,嵇康是和阮籍齐名的人物,人们经常把他二人的名字连在一起说。

在洛阳东市上,嵇康的名字永远地和一首琴曲《广陵散》连在了一起,也永远地把晋文王钉在了耻辱柱上。

嵇康的祖上本姓奚,是会稽郡上虞人,后来为了躲避仇怨,就搬家到了谯国铚这个地方,当地有座山叫嵇山,于是就改姓氏为嵇了。

嵇康有个哥哥,名叫嵇喜。在《世说新语》中有一则关于他的记载:

嵇康与吕安善,每一相思,千里命驾。安后来,值康不在,喜出户延之。不入,题门上作“凤”字而去。喜不觉,犹以为欣故作。“凤”字,凡鸟也。(简傲24.4)

吕安来找嵇康,恰好嵇康不在,嵇喜出门迎接他,吕安不进,只在门上写了一个“鳳”字就走了。嵇喜以为夸自己是凤凰,沾沾自喜。有人给他解密,“鳳”字就是“凡”加“鳥”,原来他被黑了!人家说他是只凡鸟。如此说来,吕安太不厚道,《世说新语》给我们了一个愚蠢滑稽的嵇喜的形象。

实际上的嵇喜并不是这样的,史书中记载“喜有当世才,历太仆、宗正”,由此看来,他不是个简单的人呢。《世说新语》这样写恐怕是为了突出嵇康高雅不群的形象,就牺牲哥哥出来做了一回陪衬吧。

其实嵇康不用他的哥哥来做陪衬的。史书记载,他身高“七尺八寸”,晋朝一尺大约相当于24.5厘米,嵇康应该有一米九的个子。他有语言天赋,风度翩翩,但却不修边幅,简单朴素,不喜欢任何修饰。

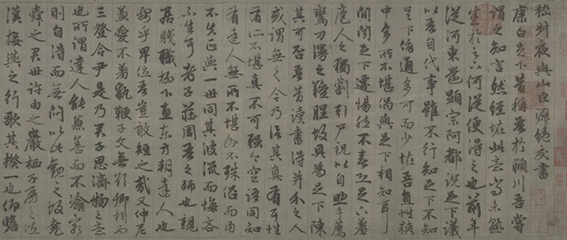

嵇康身长七尺八寸,风姿特秀。见者叹曰:“萧萧肃肃,爽朗清举。”或云:“肃肃如松下风,高而徐引。”山公曰:“嵇叔夜之为人也,岩岩若孤松之独立;其醉也,傀俄若玉山之将崩。”(容止14.5)

他是个用思想修饰自己的人,粗于外而秀于内,人有内在的思想就会呈现出与常人不同的气质。所以在别人眼中,嵇康“龙章凤姿,天质自然”,其实这种质简之美才是男子应该追求的:男子的阳刚美,在内应该追求思想的健康与独立,在外应该追求形体的强健与洁净。嵇康都做到了。

嵇康一生最爱做的两件事:一是抚琴,一是打铁。这样两件截然不同的事却奇妙地统一在了他的身上。

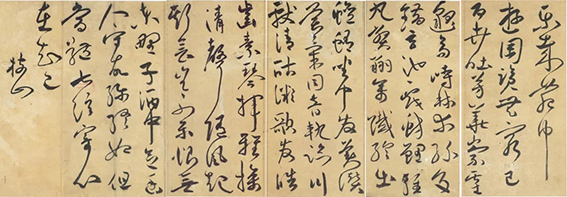

可是平地起了波澜。同为竹林七贤之一的山涛举荐了他出来做官。山涛本是好意,为国选材,无可厚非。但嵇康不愿意做官,他用了一种比较高调的方式回绝,他写了一封公开信,与山涛绝交了!这封信文采飞扬,言辞激烈,今天我们还能读到,它的名字叫《与山巨源绝交书》。

山公将去选曹,欲举嵇康,康与书告绝。(栖逸18.3)

嵇康有个女儿13岁,儿子8岁,他只希望能把孩子养大成人,至于官位,非自己所愿。嵇康的拒绝是真拒绝,很彻底,他是真的不喜欢做官。这一点,他和中国历史上的其他文人不一样。陶渊明归隐并不是不爱做官,而是世道太乱,他玩不来,所以他做了八十多天彭泽县令,悬印解官归去。李白虽然天天喊着“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,但他是希望自己做官的,“余亦能高咏,斯人不可闻”,他感慨的是没有像镇西将军谢尚那样的人来赏识自己。中国人都有官本位思想,重视现世,重视理想与抱负的实现。“修身、齐家、治国、平天下”是每个读书人必走的途径,说低俗一点,得有官阶在身;说高尚一点,叫大济苍生。古代中国所崇尚的“知识”与今天所说的“知识”并不是一回事,今天的“知识”,在古代是没有地位的。中国古代把人分四类:士、农、工、商。后三个是根据职业来划分的,第一个却不是,我们习惯上把士称作“读书人”,以为等同于今天的知识分子,这可大错特错了,士只读圣贤书,今天的大多数知识分子,尤其是搞科学的,在古代只能归到工的行列中去。在那个时代,能把做官这件事看淡,不放在心上,真不是一般人能做到的。就这一点看,嵇康的境界与观念是高过同时代的很多人的。

看了嵇康的公开信,山涛是什么态度没有记载,但却触怒了一个人,那就是晋文王司马昭。官本位是从封建集权政治中衍生出来的,封建政治最不能容忍的,一是造反,二是异端思想。其实,在他们看来,异端等同于造反,是思想上的造反。其实不光是中国封建王朝时候如此,西方中世纪的时候又何尝不是这样,要不然布鲁诺何以被烧死在百花广场呢?

在《与山巨源绝交书》中,嵇康除了拒绝做官外,还说了一句最为统治者忌讳的话:

又每非汤武而薄周孔,在人间不止,此事会显世教所不容,此甚不可一也。

中国文化,本以儒、道、墨为核心,虽各执一端,甚至相互攻讦,然而有殊途同归之旨,同调而异词,皆唱仁义之说,皆道尧、舜、禹、汤、文、武。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,又将孔子推上圣人的位置,由是,仁义之说便是中国人的圣经,不容挑战。嵇康的这句“非汤武而薄周孔”不仅刺痛了晋文王,我们有理由相信他刺痛了当时的很多人。上至君王,下到百姓,都不能接受异端,此人类之通病。连尊为圣人的孔子也说“攻乎异端,斯害也已”。

颍川的钟会终于等到了机会。《世说新语》中关于钟会的记载不多,但可以看出他是晋文王的心腹,一个十足的小人,连《世说新语》的作者都掩饰不住对他的憎恶。这一次,他说动了晋文王,嵇康就刑于洛阳东市。

今天已经很难想像当日洛阳东市刑场的情形了,人山人海,仅太学生就有三千人上书,请求嵇康做他们的老师,请文王开恩。但文王铁定了心要杀嵇康,大家越是这样救,他就越觉得嵇康该杀,因为他的影响力实在是太可怕了。嵇康从容赴刑,他心里非常清楚,清楚他的死意味着什么。千年之后,清代王夫之在他的《读通鉴论》里指出了嵇康之死的影响力,“孔融死而士气灰,嵇康死而清议绝”(清王夫之《读通鉴论》卷十二)。防人之口甚于防川,司马氏政权就是这样走向灭亡的。

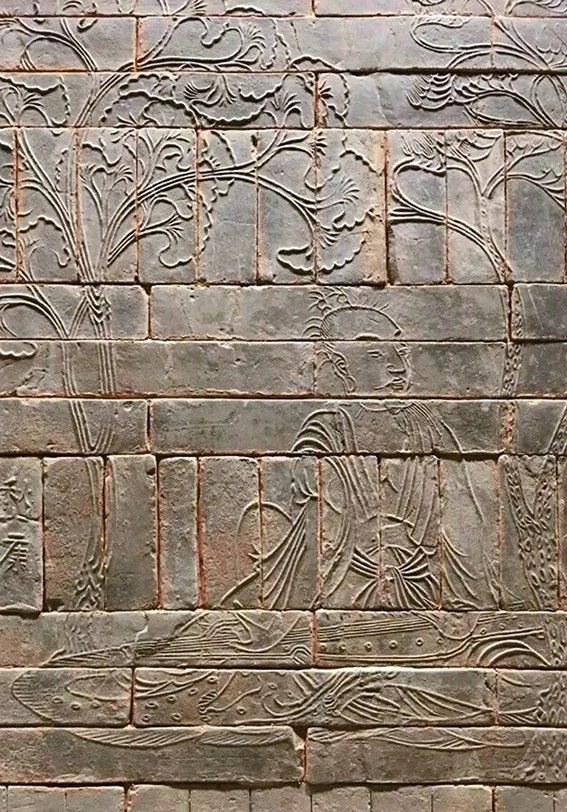

嵇康索要一张琴来,他在死之前,要再抚一下他最爱的乐器,他也想让清雅而不朽的音乐来为自己送行。当泠泠的琴声响起时,整个洛阳东市死一般的寂静,人们屏住呼吸在听,生怕发出一丁点声音,亵渎了这神圣的一刻。琴是低音乐器,在稍大一点的空间就几乎听不到了,更何况一个偌大的东市,更何况人山人海。但是,那一个正午,整个洛阳城都是泠泠的琴声,优雅而动人,不仅因为弹琴的是一个高手,他精通音律,精通弹琴,更因为人们心头充满了哀怜与怨恨。那一天,每个在场的人都坚定地相信,他听到了一支不朽的曲子。一曲毕,嵇康轻轻放下琴,自叹道:“袁孝尼曾经请求向我学这支曲子,我吝啬没有教他,没想到这支《广陵散》绝响人间了!”

嵇康虽然死了,但他的身影却高高地矗立在中国的文化长廊里;《广陵散》虽已绝响于人间,但它的另一种无声的旋律却长久地回响在中国人的心中,如清泉出山,泠泠丁丁,发出金石一样的声音。虽然绝大多数中国人并不会弹琴,甚至分不清琴与筝,但一提起《广陵散》,人们便会想到嵇康,会哀叹他的不幸,也会去诅咒那个黑暗的时代。

(作者系海南省教育研究培训院高中语文教研员,海南省中语会副理事长,全国中语会常务理事。参加人民教育出版社高中语文选修教材编写,参与编写全国统编义务段初中语文教材。《语文教学通讯》《教育艺术》杂志封面人物,《语文教学通讯》特邀编辑。)