医圣张仲景的《伤寒论》被称为中医四大名著之一,其中的方剂被称为“经方”,《伤寒论》也被誉为“众方之祖,医门准绳”。关于这本书,有很多问题值得我们去探讨,比如:张仲景是什么时候被称为“医圣”的?他为什么要写《伤寒论》?《伤寒论》只是讲如何治疗“伤寒”吗?现代人为什么还要读《伤寒论》?

张仲景何时被称为医圣?

张仲景与华佗和曹操生活在同一历史时期。

张仲景(约150—约219),南阳郡涅阳县(今河南南阳邓州)人;

华佗(约145—208),沛国谯县(今安徽亳州)人;

曹操(155—220),沛国谯县(今安徽亳州)人。

可是在正史《三国志》和《后汉书》中却没有张仲景的传记。现在所知最早的张仲景传出自唐代甘伯宗的医史人物传记专著《名医录》。因《名医录》在宋元之际亡佚,我们仅知道北宋林亿等校正的《伤寒论》序中征引的几句:

张仲景,《汉书》无传,见《名医录》云:南阳人,名机,仲景乃其字也。举孝廉,官至长沙太守。始受术于同郡张伯祖,时人言,识用精微过其师。所著论,其言精而奥,其法简而详,非浅闻寡见者所能及。

寥寥数语,这是目前比较可信的张仲景生平资料。

与华佗生前便名满天下不同,张仲景由凡入圣经历了漫长的历史过程,对张仲景的评价直到宋代才出现关键性的转折。

北宋朝廷成立校正医书局校订刊印了大量医书,其中由高保衡、孙奇、林亿等校正的《伤寒论》于治平二年(1065)刊刻出版。出版后引起医界的极大关注,宋代医家许叔微(1080—1154)首先称颂张仲景:“论伤寒而不读仲景书,犹为儒不知本有孔子六经也。”

金代医家成无己在1156年成书的《伤寒明理论》中则明确说:“惟张仲景方一部,最为众方之祖。……实乃大圣之所作也。”此后,金元四大家之一的刘完素在《素问玄机原病式》序中直接说:“仲景者,亚圣也。”自十二世纪开始,在医界,关于张仲景为“亚圣”(相对于中医始祖黄帝、神农和岐伯而言)的说法开始流行,这距张仲景去世已经九百多年了。

明嘉靖二十五年(1546)由明藩唐王和地方儒医共同捐资在张仲景墓畔修建了医圣祠。1556年明朝新安医家徐春圃在其《古今医统大全》中首次称张仲景为“医圣”:“张机,字仲景,南阳人……凡移治诸证如神,后人赖之为医圣。”这距张仲景去世已经一千三百多年了。

此后“医圣”“亚圣”之于张仲景仍然更多是一种赞颂之词,并常常混用。由此可见,“医圣”逐渐成为张仲景的特指称号并非出于官方规定,而是“同行评议”的结果,是医界对其著作《伤寒杂病论》价值的服膺和崇礼的必然选择。

张仲景为什么要写《伤寒论》?

东汉末年,疫病肆虐,无数人在病痛中挣扎、离世。曹植在《说疫气》中沉痛地描述道:“家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀。或阖门而殪,或覆族而丧 。” 王粲的《七哀诗》里也有“出门无所见,白骨蔽平原”的惨状描写,曹操亦在《蒿里行》中感慨 “白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之绝人肠”,这些都真实地反映了当时疫病给社会带来的沉重打击。

面对身边亲人和百姓被疫病无情夺走生命,张仲景痛心疾首,立志要找到战胜疫病的方法。他“勤求古训,博采众方”,广泛收集民间的治疗经验,结合自己多年的临床实践,经过不懈的努力,终于写成了一部不朽的医学巨著 ——《伤寒杂病论》 。

这部著作原书共十六卷,后经西晋太医令王叔和整理,将其中的伤寒部分单独成册,即为我们现在所说的《伤寒论》。

《伤寒论》只是讲如何治疗“伤寒”吗?

在古代中医术语中,“伤寒”有广、狭义之分,如《难经•五十八难》就曾说:“伤寒有五,有中风,有伤寒,有湿温,有热病,有温病。”狭义的伤寒是指感受风寒后即发热的疾病。广义的伤寒指一切外感发热类疾病。在广义伤寒中也可以将“寒”视为“邪”,因此广义伤寒就是指风、寒、暑、湿、燥、火六淫所引发的疾病。如《黄帝内经·素问·热病论篇第三十一》所说:“今夫热病者,皆伤寒之类也。”

此外,广义伤寒也是瘟疫的雅称。孙思邈《千金要方》中曾引用《小品方》说:“伤寒,雅士之词,云天行、瘟疫,乃田舍间号耳。”因此在古代说到“伤寒”时往往也包含着四时不正之气所导致的疫病及后世所说的传染性的瘟疫。

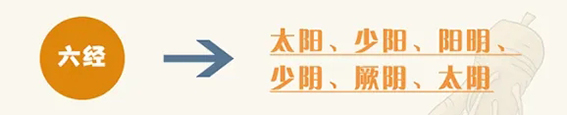

六经辨证是《伤寒论》的核心理论之一。它将热性病分为六个类型,即三阳证(太阳证、阳明证、少阳证)和三阴证(太阴证、少阴证、厥阴证)。太阳证多为外感病初期,以恶寒、发热、头项强痛等症状为主;阳明证则表现为里热实证,高热、口渴、大便干结等;少阳证常见于疾病的半表半里阶段,往来寒热、胸胁苦满等症状突出。三阴证多为正气不足,病情较为深重,太阴证以脾胃虚寒为主,少阴证关乎心肾,厥阴证则病情复杂多变。通过六经辨证,医生能够准确判断疾病所处的阶段和性质,从而制定出精准的治疗方案,为疾病的治疗提供了清晰的路径。

《伤寒论》的伟大之处还在于其理法方药的紧密结合。在治疗原则上,根据不同的病症和病人体质,提出了汗、吐、下、和、温、清、补、消等多种治法。例如,对于外感风寒表实证,采用麻黄汤发汗解表,麻黄、桂枝等药物配伍,能有效驱散肌表之寒邪;对于外感风寒表虚证,则用桂枝汤调和营卫,以桂枝解肌发表,芍药敛阴和营,二者相伍,使邪去而正不伤。这些经典方剂的组方严谨,用药精当,每一味药都有其独特的作用,充分体现了中医治疗疾病的整体观念和辨证论治思想,成为后世方剂学的重要源头。

现代人为什么还要读《伤寒论》?

现代人生活节奏快,压力大,容易出现各种健康问题。《伤寒论》中的养生理念和治疗方法,能帮助我们更好地应对疾病。比如,它强调顺应四时,根据季节变化调整生活作息和饮食,有助于增强体质,预防疾病。其经方也能用于解决常见的感冒、咳嗽、胃痛等病症,且副作用较小。

而《伤寒论》的六经辨证体系和辨证论治思想,为我们提供了一种独特的思维方式。它教会我们从整体出发,全面分析问题,不局限于局部症状,而是综合考虑人体的生理、病理状态以及外界环境因素,这种思维方式对我们在生活和工作中解决问题也有很大的启发。