大概是特别的缘分,最近热播的两部剧——《珠帘玉幕》和《蜀锦人家》,方方面面都透出丝丝相似:

时代都设定在唐朝,只不过,《珠帘玉幕》在初唐,而《蜀锦人家》是在晚唐。

女主角都从困境中不屈奋起,逐渐成长,最终在商业上取得成功。

都涉及传统技艺,《珠帘玉幕》讲述珠宝工艺,《蜀锦人家》主要描述蜀锦传承。

尤其有趣的是,两部剧的主要剧情发生地点,一个是在扬州,一个是在成都——这两座城市,在唐朝,被合称为“扬一益二”。

这对城市“双子星”,在多部典籍中被频繁并提——

《元和郡县图志》说,扬州“与成都号为天下繁侈,故称扬、益”。

《资治通鉴·唐纪》记载:“先是,扬州富庶甲天下,时人称扬一益二。”

《容斋随笔》则点出了扬州兴盛的重要原因:“唐世盐铁转运使在扬州,尽斡利权,判官多至数十人,商贾如织。故谚称‘扬一益二’,谓天下之盛,扬为一而蜀次之也。”

以上都反映了当时人们对“扬一益二”这一说法的普遍认同,而唐代文人卢求在他的《成都记序》中,表达了一些不同的看法:

大凡今之推名镇为天下第一者,曰扬、益,以扬为首,盖声势也。人物繁盛,悉皆土著,江山之秀,罗锦之丽,管弦歌舞之多,伎巧百工之富,其人勇且让,其地腴以善熟,较其要妙,扬不足以侔其半。

换言之,除声势之外,成都在各个方面都超过了扬州。

考虑到当时作为属官的卢求,是在西川节度使白敏中授意下,撰成《成都记》的,他流露如此明确的褒贬倾向,实属情理之中;但是当时的益州,确实当得起他对江山物产人才的全方面盛赞。

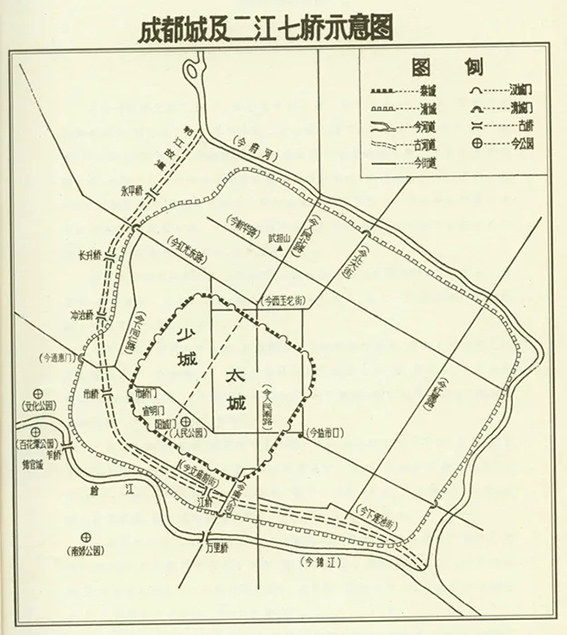

益州,也即成都,作为唐时四大都督府所在之一(另三个分别是扬州、并州、荆州)、剑南西川节度使治所,政治军事地理位置都非常重要。

成都地处四川盆地,四周群山环绕,地理条件相对独立且稳定。盆地内部土壤肥沃,气候湿润,非常适合农业生产。据《三国志》记述,诸葛亮《隆中对》中说:“益州险塞,沃野千里,天府之土。”可知东汉末已经确定“天府之土”为蜀地之称。《隋书》记载:南北朝之后蜀地随着经济与人口的增长,形成了很多城市,成都更是“水陆所凑,货殖所萃,盖一都之会也”,“人多工巧,绫锦雕镂之妙,殆侔于上国”。

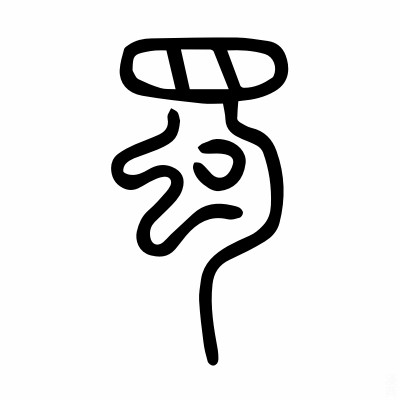

据记载,古蜀族是最早养蚕和纺织丝绸的部族。《说文解字》解释蜀字,就是“葵中蚕也”。以蚕作为族名,所以蜀山氏又被称为蚕丛氏。

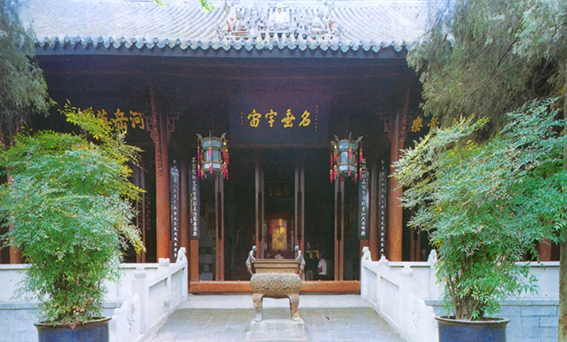

《方舆胜览》记述:“成都古蚕丛之国,其民重蚕事,故一岁之中,二月望日,鬻花木、蚕器于其所者号蚕市。”在其他志书中,对此也有相同记载。古代成都曾修建有蚕丛祠,以祭祀教人养蚕的蚕丛氏,被尊为青衣神。《蜀中名胜记》说,蚕丛不仅教人养蚕,还教民农事,因而得到了广大蜀人的尊敬和爱戴。三星堆最近的考古发现,出土了古蜀国丝绸实物,就充分印证了史籍的记载,说明古代蜀地是中国丝绸的故乡。

所以,《蜀锦人家》设定故事发生在成都,我们不仅能够一睹蜀锦织造工艺之过程还原,还能了解到与之相配套的商业行为、职官设置——

剧中男主角名叫杨静澜,在外游学多年,带着锦官名号空降归来,与女主角季英英携手解决各方危机。

唐代大诗人杜甫的“晓看红湿处,花重锦官城”(《春夜喜雨》),让我们都知道了成都有“锦官城”这样一个别名。

难道历史上真的有“锦官”这一官职?还真有。

据《读史方舆纪要》引《华阳国志》,战国时期,秦灭巴蜀之后,张仪、张若修成都城,“于彝里桥南立锦官”。

到了三国时期,蜀锦更是成为蜀汉政权重要的收入来源。诸葛亮明确说:“今民贫国虚,决敌之资,惟仰锦耳。”蜀汉政权一方面专门设置锦官,筑建城垣,发展织锦的官营手工业;另一方面,也积极鼓励私人织锦生产。

蜀汉灭亡时,国库中尚存“锦、绮、彩、绢各二十万匹”,可见当时蜀锦产量之大。蜀汉政权还积极开展与魏吴之间的蜀锦贸易,并通过吴境,从海道与东南亚及中亚各国进行贸易往来。

不过,“锦官”这个官职,唐朝并没有设置。这也属于电视剧的艺术加工了。

精美的蜀锦,代表着我国古代丝织技艺的最高水平,不仅是盛唐时期四川的骄傲,亦为成都带来了极大的繁荣。

成都地处内陆,但通过陆路和水路交通,依然与外界保持着紧密的联系。它是连接西南地区与中原、江南等地的重要枢纽,来自西南少数民族地区的特色商品如药材、毛皮、珠宝等,在此汇聚,然后再转运至其他地区。

同时,中原和江南地区的丝绸、茶叶、瓷器等商品也通过成都进入西南地区市场。成都的商业市场交易活跃,城内有众多专门的商业区。

由于地处西南,又有山河险阻,从东汉以后直到隋唐以前,益州一直处于半割据状态。隋统一全国后,在益州设蜀郡。唐初,改蜀郡为益州,后置西南道行台,寻改剑南道,治所一直设在成都。

据《旧唐书》,唐玄宗在此设置节度使的目的,是“西抗吐蕃,南抚蛮獠”,足见成都军事地理位置之重要。

农业富饶、商业发达、织造业兴盛、政治和军事地位重要,多种因素,促使成都在唐代发展成为全国最繁华的城市之一。

值得一提的是,安史之乱爆发后,唐玄宗离京入蜀,对成都的繁华留下了深刻的印象;成都因此一度称为“南京”,杜甫在草堂初成时所作《梅雨》,可以为证:

两个城市的缘分还不止于此:扬州城西北有一座丘陵,叫做蜀冈,关于它的得名,有两种说法,一种是:“旧传地脉通蜀,故曰蜀冈。”(《方舆胜览》)另一种则是:“独者,蜀。”(《尔雅》)如果按照第一种说法,那么扬州和成都,不光是共饮一江水,更有山脉绵延相连。

之后,扬州遭遇了唐末五代时的连年战乱,失去了往昔的优势地位,“先是,扬州富庶甲天下,时人称扬一、益二,及经秦、毕、孙、杨兵火之余,江淮之间,东西千里扫地尽矣”(《资治通鉴·唐纪》);而成都由于所处地理环境较为特殊,相对受到的影响较小,社会秩序较为稳定。

但是,唐代以后,这对城市“双子星”,终于还是因为战乱、交通条件改变、地理环境限制、经济结构调整等多方原因的共同作用,失去了“扬一益二”的光环。

不论如何,我们还是能从电视剧,以及文献名篇的记载中,遥想唐时益州之灿烂华章。