《春秋》是什么书?

《春秋》我国最早的编年体史书,相传为孔子所作,记载了从鲁隐公元年(前722)到鲁哀公十四年(前481)二百四十二年间的历史事件。

孔子作《春秋》,是为了坚持西周制度,反对诸侯为政,目的在于匡救时弊,惩恶劝善。随着儒家政治地位的提升,《春秋》在汉武帝时被列为“五经”之一,成为必读经典。

然而《春秋》文辞极其简略,加上流传过程中竹简的脱落和传抄错误,后人理解起来比较困难,于是春秋以后便出现了各种为解释《春秋》而作的著作,称作“传”。据《汉书·艺文志》著录,在西汉时至少有五种阐释《春秋》的著作流行,分别是《左氏传》《公羊传》《穀梁传》《邹氏传》和《夹氏传》,其中后两种在西汉时便已失传,余下的《左传》《公羊传》《穀梁传》被合称为“春秋三传”,流传至今。

“春秋三传”

《春秋左氏传》

简称《左传》,相传为鲁国史官左丘明所著,大约成书于战国初期。

《左传》对《春秋》的简略叙事做了补充,增补了对这二百四十多年中很多史事的记录。它不仅记鲁国一国的史实,还兼记各国历史;不但记政治大事,还广泛涉及社会各个领域的“小事”,大大丰富了《春秋》的内容,为后人研究先秦历史和春秋时期的历史提供了丰富的资料。

《左传》叙事详细具体,对事件的来龙去脉、人物的言行举止都有深入的描绘,情节跌宕起伏。例如对战争场面的描写,如晋楚城濮之战等,详细地叙述了战争的起因、过程、结果等,让读者能够清晰地了解战争的全貌。善于通过人物的语言、行动来刻画人物形象,塑造了众多鲜明的人物,如曹刿、郑庄公等。语言优美,善用修辞,具有很高的文学价值。

作者旧题为子夏的弟子,战国时秦人公羊高。先是口耳相传,西汉景帝时,由其玄孙公羊寿及其弟子胡毋子著于竹帛。

《公羊传》以问答的方式解经,重点在于挖掘《春秋》经文中所蕴含的政治、伦理等方面的深刻道理和隐藏的含义,而不是对历史事件的详细叙述。宣扬儒家思想中拨乱反正、大义灭亲,强调尊王攘夷、大一统等思想,为强化中央专制集权和“大一统”服务,具有较强的政治色彩,是历代今文经学家议论政治的工具。形成了“三世说”等历史哲学理论体系,对历史的发展阶段进行了划分和探讨,具有一定的思想深度和理论价值。

传说孔子的弟子子夏将这部书的内容口头传给穀梁赤,穀梁赤将它写成书记录下来,但实际上其成书时间是在西汉。

《穀梁传》以语录体和对话文体为主,重视“以例解经”,较《公羊传》更为细密。在对《春秋》的解释上,注重对经文的文义阐发,不过多进行主观的推测和过度的解读。着重宣扬儒家思想,务礼义教化和宗法情谊,强调应该信以传信,疑以传疑,主张贵义而不贵惠,信道而不信邪,成人之美而不成人之恶。强调必须尊重君王的权威,但不限制王权;君臣各有职分,各有行为准则;主张必须严格对待贵贱尊卑之别。

同是解经,三传具体有哪些不同?

如上所说,《左传》在记载历史事件时,往往更注重事件的经过和结果,而《公羊传》和《穀梁传》着重阐释《春秋》的微言大义,以义解经,对历史事件的叙述较为简略。接下来我们便以两个历史事件为例,具体阐释“三传”的不同。

“郑伯克段于鄢”是我们熟知的春秋时期郑国的一场政治风波。这一事件深刻地反映了当时郑国宫廷内部复杂的权力斗争与人性纠葛,也因在《春秋》三传中有各具特色的记载与解读,成为研究春秋历史与儒家思想阐释经典案例。

《左传》对于这一事件有着绘声绘色的叙述。郑庄公出生时因难产而遭其母武姜厌恶,武姜对幼子共叔段则宠爱有加,甚至为共叔段谋求制邑等地盘,共叔段在母亲的袒护下野心渐长,不断扩充自己的势力范围,直至其军事力量足以威胁到郑庄公的统治地位。郑庄公却看似隐忍不发,实则暗中谋划,最终在鄢地一举击败共叔段。整个过程中,《左传》通过对人物言语、行为细节的描写,生动地塑造了武姜的偏心溺爱、共叔段的贪婪骄纵以及郑庄公的老谋深算等形象,让读者仿佛置身于郑国的权力漩涡之中,深刻感受到了人性在权力欲望面前的种种表现。然而,《左传》更多地是呈现事件的来龙去脉,对于其中所蕴含的伦理道德评判并未直白地表述。

《公羊传》着重从义理的角度对事件进行解读,强调君臣、兄弟之间的伦理道德。直接指出郑庄公的行为是恶劣的,认为他故意放纵共叔段,使其走上造反的道路,违背了兄长应有的教导之责;共叔段的行为也是不恰当的,违反了弟弟对兄长的尊敬之礼。

《穀梁传》则从对文字的解释入手来分析事件。对“克”字的解释为“克,能也。何能也?能杀也”,强调共叔段有一定的势力,所以用“克”字来表示郑庄公对他的讨伐。同时也对郑庄公的行为进行了批评,认为他“处心积虑成于杀也”,即郑庄公处心积虑地想要除掉共叔段,这种行为是不道德的。最后提出了“缓追逸贼,亲亲之道也”的观点,认为郑庄公在处理共叔段的问题上应该采取更加温和的方式,遵循亲亲之道,以维护兄弟之间的亲情关系。

也有一些事件是《左传》没有讲清楚,而《公羊传》和《穀梁传》补充了一些细节的。比如著名的“齐晋鞍之战”。

《左传》对鞍之战的战争场面、双方的指挥策略、战斗的具体情节等都进行了较为细致的描述。例如,在追击齐顷公的时候,晋军的行动以及齐顷公与逄丑父换位置等情节都被生动地记录下来,让读者能够清晰地了解战争的动态过程。

《公羊传》详细介绍了郤克使齐受辱的情节,对于战争过程则较为简略。它补充了一些《左传》中没有详细说明的外交场合的细节,比如出使齐国的人除了郤克还有鲁国大夫臧孙许,郤克的生理缺陷大体可推知为跛,齐国让跛者迎跛者、眇者迎眇者的无礼举动等,这些细节使读者更能理解郤克受辱后强烈的复仇心理,也为鞍之战的爆发提供了更充分的背景信息。

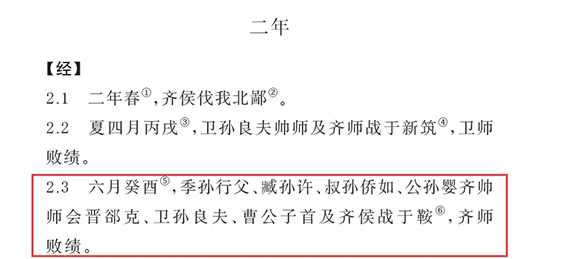

《穀梁传》对参与郤克使齐这一外交事件的人物刻画更为具体。它提到了出使齐国的使者有四位,分别是鲁国大夫季孙行父、晋国大夫郤克、卫国大夫孙良夫、曹国公子手,并且详细描述了他们各自的生理缺陷,如季孙行父秃、卫孙良夫跛、曹公子手偻等,还描述了齐君之母萧同叔子在台上嘲笑他们的嚣张情形,这使相关人物的形象更加鲜明。与《公羊传》一样,《穀梁传》也强调了此次外交事件与鞍之战的因果联系,认为齐国的无礼行为是战争爆发的根源,这种对事件因果的强调使读者更能理解这场战争发生的必然性。

总的来说,“春秋三传”相互补充、相互印证,为我们全面了解《春秋》提供了多个角度。《左传》以丰富的史料和文学成就让《春秋》变得可读、可解;《公羊传》和《穀梁传》以义解经,挖掘《春秋》中的微言大义,全方位揭示了《春秋》所蕴含的思想和价值。要知“春秋”,三传缺一不可。