《四部备要》从1922年开始到1936年出版完备,历时14年;“三全本”的出版始自2010年,到今年恰好也是14年。虽然“三全本”无论从哪个方面都难以望《四部备要》项背,但是做一点比较,对了解中华书局古籍整理特别是经典普及化之路,展望“三全本”今后发展之路还是有一定的意义的。

批尽泥沙始见金

在点校本“二十四史”出版之前,提到中华书局,人们总会想到《四部备要》和《古今图书集成》。

点校本“二十四史”被誉为新中国最宏大的古籍整理出版工程,而《四部备要》则被公认为近代出版业的世纪文化工程。中华书局被称为传统文化出版重镇,可以说基本上由此而来。中华书局为什么要做《四部备要》,大致可以从以下几个方面来说。

一是行业竞争的需要。

中华书局比商务印书馆晚成立十五年,但是在建局后的迅猛发展使其有了在各个领域与商务一掰手腕的欲望和实力,而古籍市场是双方都颇为看重的。

商务历来有搜求古籍珍本的传统,1909年设立的涵芬楼便主要用来收藏。从1919年起,张元济们开始部署《四部丛刊》的影印工作。到1922年,商务影印版《四部丛刊》初印本问世,共收入经史子集之书 323 种、8548卷。《四部丛刊》的出版使商务印书馆名利双收,也刺激了中华书局。在《四部丛刊》初印本出版的同一年,中华书局推出了《四部备要》。

在商务印书馆讨论《四部丛刊》的选本时,曾有“善本派”和“实用派”之争,结果以张元济为首的“善本派”获胜,《四部丛刊》采用宋、元、明善本精工影印。而这就给中华书局运作《四部备要》留下了空间,间接指引了出版方向。《四部备要》以读者实用为主要目的,没有一味追求珍本、孤本,而是依据宋元明清善本为原本,尤其选择乾嘉以来清代学者的精校之本,使初学者得以较快入门。

《四部丛刊》和《四部备要》在当时可谓双星闪耀,无论从社会影响力还是企业收益来看,都是成功而丰收的,堪称近代出版史上良性竞争的一段佳话。

二是技术装备到位。

《四部备要》与《四部丛刊》的另外一大不同是采用了排印这一出版方式,而这直接来自于聚珍仿宋字体的横空出世。

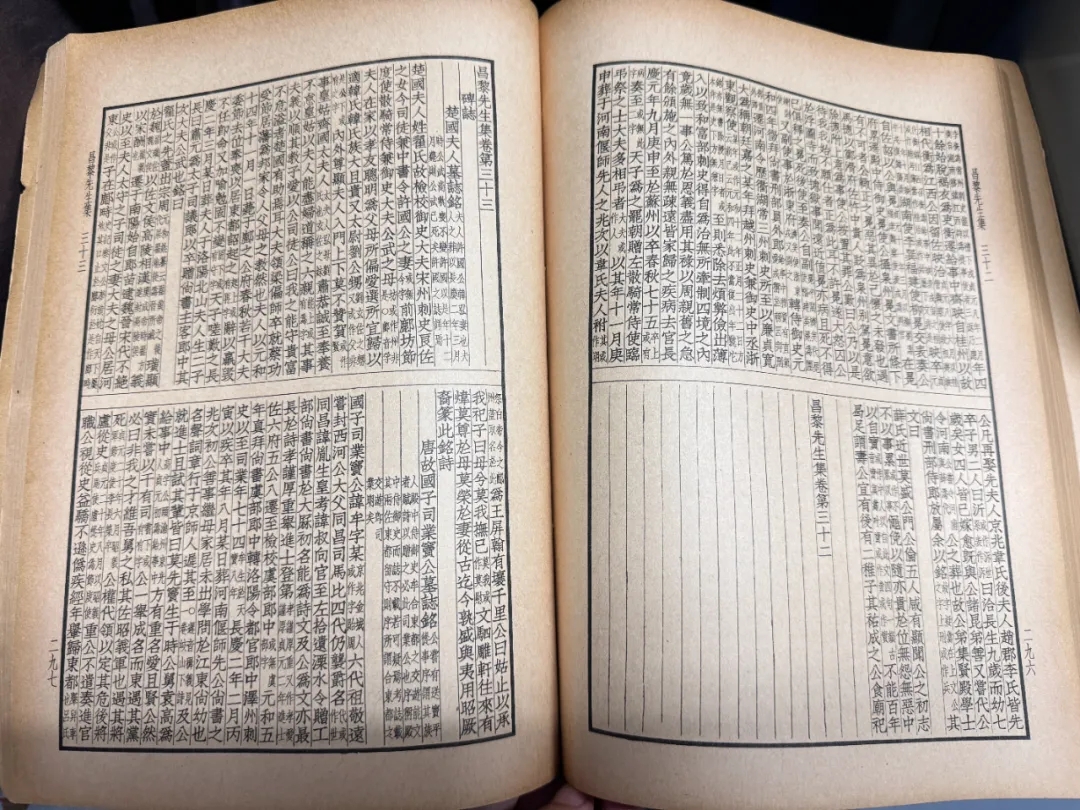

(《四部备要》内页)

杭州“八千卷楼”楼主丁氏兄弟致力于活字印刷的研究,因嫌宋体铅字呆板,创立了“聚珍仿宋体”,并在上海成立聚珍仿宋印书局。中华书局于1921年将其收购,并设立聚珍仿宋部,开始印制《四部备要》。陆费逵对聚珍仿宋体是赞不绝口,称其字体精雅,古雅动人,“以之刊行古书,当可与宋椠元刊媲美”。据书局的老人回忆,当时用聚珍仿宋体印制的名片也闻名全国,书局为此还专门成立了名片部。

三是书局自身发展的需要。

衡量一个出版社在古籍市场的地位,是否出版过重大古籍类图书是一个重要的标尺。中华书局成为传统文化出版重镇,这是中华书局历时一百多年经过数代人努力的结果,而《四部备要》是一个良好的开端。

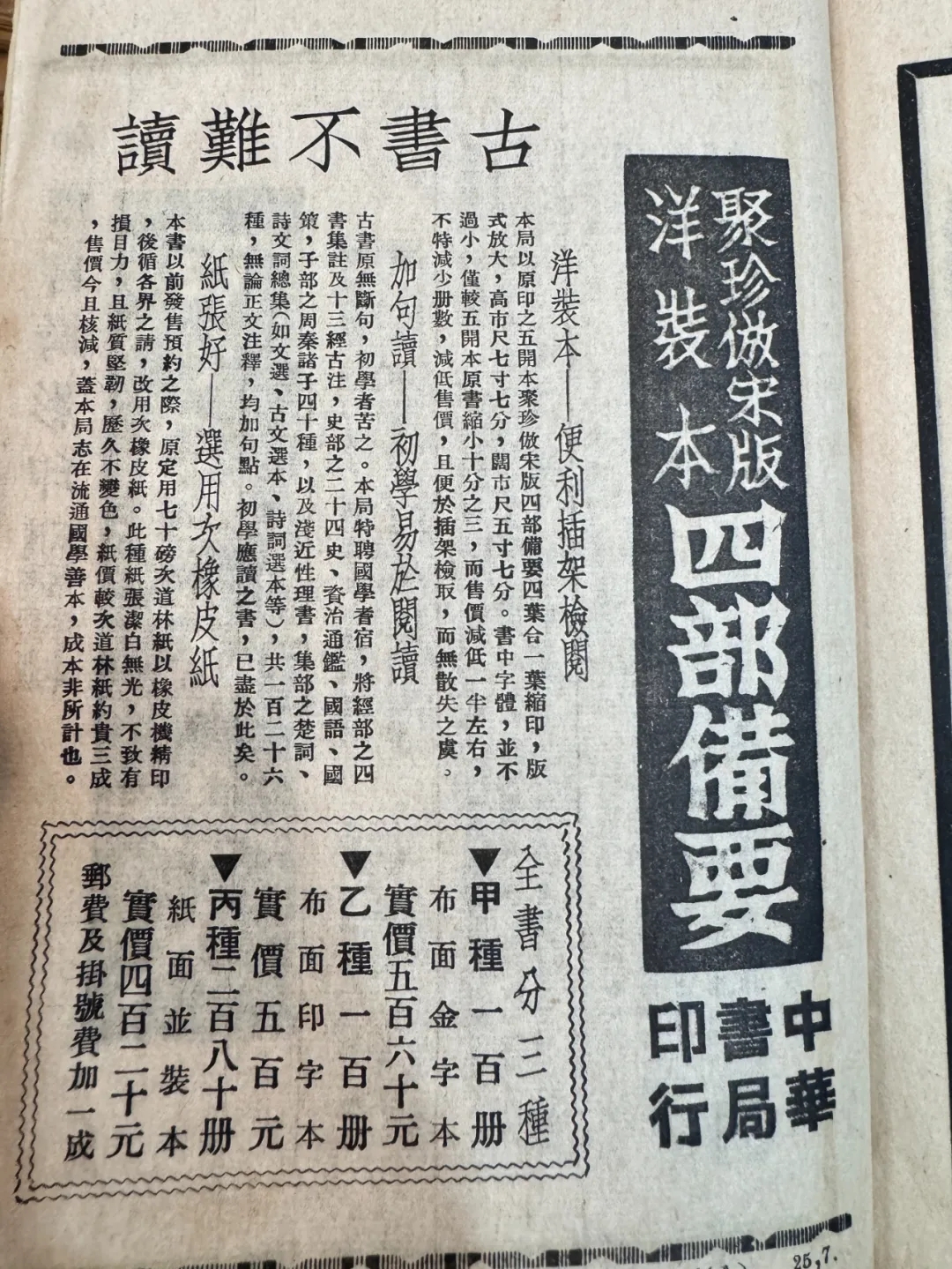

中华书局建局之后,即致力于传统文化相关图书的出版,如1915年出版的《中华大字典》以及1936出版的《辞海》,是工具书的重要产品。1922年开始,至1936年完成各种版本的《四部备要》,是大型古籍整理工程。尤其值得称道的是,在总共351种图书中,又选了125种加以句读,推出《四部备要》(洋装点句本),更是在传统经典普及化道路上迈出的可喜一步。从1934年到1940年,中华书局又推出了部头两倍于《四部备要》的《古今图书集成》(影印清初殿版铜活字本)。

业界普遍认为,商务印书馆与中华书局占据了20世纪上半叶古籍市场的绝对优势。在商务版古籍中,《四部丛刊》和《百衲本二十四史》最为突出;在中华版古籍中,《四部备要》和《古今图书集成》最有代表性。

四是个人情怀。

中华书局创始人陆费逵的祖先陆费墀在《四库全书》开局后,以编修任总校官,后任副总裁,前后二十年。陆费逵从小就引以自豪,在《增辑<四部备要>缘起》中,陆费逵说:“小子不敏,未能多读古书,然每阅《四库总目》及吾家乘,辄心向往之。”

这样的情怀不仅促成陆费逵做《四部备要》,而且在体例上也颇受《四库全书》的影响。直接效仿的是《四库全书荟要》。《四库全书》开馆后,乾隆担心自己年事已高,看不到《四库全书》的完成,于是下令从准备编入《四库全书》的书籍中选择一部分重要典籍,编成一部《四库全书荟要》(成书四百七十三种,一万一千余卷),专供他本人阅读观览。《聚珍仿宋版<四部备要>改印洋装缘起》明确记载:“乃仿《四库全书荟要》办法而有《四部备要》之辑印。十四年来成书三百五十一种,计一万一千余卷。分量与《荟要》略相等,所选之书亦三分之二相同……”由此可见《四部备要》与陆费逵的家学渊源。

【《四部备要》(洋装点句本)书目,共125种】

序号 | 书名 | 分册 |

1 | 大学 |

|

2 | 中庸 |

|

3 | 论语 |

|

4 | 孟子 | 以上为第1册 |

5 | 周易王韩注 |

|

6 | 尚书孔传 |

|

7 | 毛诗郑笺 | 以上为第2册 |

8 | 礼记郑注 | 第3册 |

9 | 春秋左氏传杜氏集解 | 第4册 |

10 | 周礼郑注 | 第5册 |

11 | 仪礼郑注 | 第6册 |

12 | 春秋公羊传何氏解诘 | 第7册 |

13 | 春秋穀梁传范氏集解 | 第8册 |

14 | 孝经唐玄宗御注 |

|

15 | 论语何氏等集解 |

|

16 | 孟子赵注 | 以上为第9册 |

17 | 尔雅郭注 | 第10册 |

18 | 史记(二册) | 第11-12册 |

19 | 汉书(三册) | 第13-15册 |

20 | 后汉书(二册) | 第16-17册 |

21 | 三国志 | 第18册 |

22 | 晋书(二册) | 第19-20册 |

23 | 宋书(二册) | 第21-22册 |

24 | 南齐书 | 第23册 |

25 | 梁书 | 第24册 |

26 | 陈书 | 第25册 |

27 | 魏书(二册) | 第26-27册 |

28 | 北齐书 | 第28册 |

29 | 周书 | 第29册 |

30 | 隋书 | 第30册 |

31 | 南史 | 第31册 |

32 | 北史(二册) | 第32-33册 |

33 | 旧唐书(三册) | 第34-36册 |

34 | 新唐书(四册) | 第37-40册 |

35 | 旧五代史 | 第41册 |

36 | 新五代史 | 第42册 |

37 | 宋史(八册) | 第43-50册 |

38 | 辽史 | 第51册 |

39 | 金史(二册) | 第52-53册 |

40 | 元史(三册) | 第54-56册 |

41 | 明史(四册) | 第57-60册 |

42 | 资治通鉴(八册) | 第61-68册 |

43 | 通鉴目录 | 第69册 |

44 | 续资治通鉴(五册) | 第70-74册 |

45 | 明纪(二册) | 第75-76册 |

46 | 国语 | 第77册 |

47 | 战国策 | 第78册 |

48 | 家语 |

|

49 | 荀子 |

|

50 | 孔丛子 | 以上为第79册 |

51 | 孙子 |

|

52 | 吴子 |

|

53 | 司马法 | 以上为第80册 |

54 | 管子 | 第81册 |

55 | 慎子 |

|

56 | 商君书 |

|

57 | 邓析子 |

|

58 | 韩非子 | 以上为第82册 |

59 | 老子 |

|

60 | 关尹子 |

|

61 | 列子 |

|

62 | 庄子 |

|

63 | 文子 |

|

64 | 文子缵义 | 以上为83册 |

65 | 晏子春秋 | 第84册 |

66 | 墨子 | 第85册 |

67 | 尹文子 |

|

68 | 公孙龙子 |

|

69 | 鬼谷子 |

|

70 | 尸子 |

|

71 | 鹖冠子 |

|

72 | 燕丹子 | 以上为第86册 |

73 | 吕氏春秋 | 第87册 |

74 | 新语 |

|

75 | 新书 |

|

76 | 春秋繁露 | 以上为第88册 |

77 | 淮南子 | 第89册 |

78 | 盐铁论 |

|

79 | 法言 |

|

80 | 新论 |

|

81 | 潜夫论 | 以上为第90册 |

82 | 论衡 |

|

83 | 申鉴 |

|

84 | 人物志 | 以上为第91册 |

85 | 抱朴子 |

|

86 | 参同契考异 | 以上为第92册 |

87 | 颜氏家训 |

|

88 | 中说 |

|

89 | 意林 |

|

90 | 子略 | 以上为第93册 |

91 | 世说新语 |

|

92 | 续世说 | 以上为第94册 |

93 | 弘明集 |

|

94 | 广弘明集 | 以上为第95册 |

95 | 近思录集注 |

|

96 | 小学集注 |

|

97 | 性理精义 | 以上为第96册 |

98 | 五种遗规 | 第97册 |

99 | 楚辞补注 | 第98册 |

100 | 文选李善注(二册) | 第99-100册 |

101 | 古文辞类纂 | 第101册 |

102 | 续古文辞类纂 | 第102册 |

103 | 骈体文钞 |

|

104 | 六朝文絜 | 以上为第103册 |

105 | 经史百家杂钞 | 第104册 |

106 | 乐府诗集(二册) | 第105-106册 |

107 | 十八家诗钞(二册) | 第107-108册 |

108 | 玉台新咏 | 第109册 |

109 | 古诗选 |

|

110 | 古诗源 |

|

111 | 今体诗钞 | 以上为第110册 |

112 | 花间集草堂诗馀 |

|

113 | 绝妙好辞笺 | 以上为第111册 |

114 | 词综 |

|

115 | 明词综 | 以上为第112册 |

116 | 国朝词综附二集 |

|

117 | 国朝词综续编 | 以上为第113册 |

118 | 宋六十名家词(二册) | 第114-115册 |

119 | 十五家词 | 第116册 |

120 | 元曲选(二册) | 第117-118册 |

121 | 文心雕龙辑注 |

|

122 | 古文绪论 |

|

123 | 鸣原堂论文 |

|

124 | 钟嵘诗品 |

|

125 | 司空诗品 | 以上为第119册 |

也傍桑阴学种瓜

“三全本”的策划始自2009年,从当年的策划报告,我们可以知道它是基础图书分社(“三全本”团队曾经的名称)4月提交的。也就是说,它不是来自书局层面的策划,而只是一个部门自主的选题立项。

再读这份策划报告,还是很有感触的。现在“三全本”已经出版了148种,而在当年的策划报告里,对这套丛书的定位是60-80种左右的中型丛书。之所以做出这样定位的判断,主要基于两套书局出版的图书,一是“中国古典名著译注丛书”,当时出了十余种;一是“三全本”团队自己运作的“中华经典藏书”,当时已策划完成,并将在当年出齐50种后封口。当时的基本考虑是,“三全本”应该比“中华经典藏书”的受众面要更大一些,出版的品种也应该再丰富一些。但是随后的市场反馈让我们迅速做出了调整,即“三全本”不做封口考虑,只要市场有需求,只要还有重要典籍没有出版,我们都会一直出下去。

在这份策划报告中,虽然对规模的判断稍显保守,但对于市场需求的判断还是基本准确的,那就是随着“国学热”升温,各种经典的说讲类图书销售势头一直很好,市场上对于传统经典的需求量也在加大。而在几年后,我们感受到市场的变化,认为读者已经不只是被所谓“国学热”偶然性带动,而是对经典的阅读形成常态化需求。这个认识的变化,使我们加大了向“三全本”出版的倾斜,也使得“三全本”在出版品种数、辐射范围、重点品出版等各方面都有了明显的变化。

经典普及化应该是流淌在中华人血脉之中的。《四部备要》之所以获得成功,经典普及化是一个重要原因。从有关材料我们可以看到,当时的中华人是非常重视传统经典的普及的,他们甚至考虑价格定位,考虑人们的购书心理,认识到购者人数增多,则古籍方可广为流传。一个突出的例子是当时兴起办图书馆之风,各级机构和人士有向图书馆捐赠图书的热情,而《四部备要》就非常适应当时图书馆购书的需要。中华书局开拓了“馆配”市场,也为文化传承做出了积极贡献。

虽然中华书局曾经作为古籍专业出版社,出版了大量供学术研究者使用的古籍整理图书,但是经典普及化也是古籍整理的重要组成部分,“三全本”可以说是对《四部备要》的传承,更是对中华书局重视经典普及化这一宗旨的传承。

如果说《四部备要》效仿《四库全书荟要》,是对传统经史子集的传承,那么,“三全本”立足文史哲语,辐射其他学科则是一种开拓;如果说《四部备要》排印古籍,对部分古籍加以句读是一种开拓,那么,“三全本”以今人注释翻译则是对这种开拓的传承。传承与开拓并不矛盾,只要看是不是以弘扬传统文化为目的,以服务当代读者为目的。

与《四部备要》的351种相比,“三全本”还没有到其一半,即使限于丛书体例,有些图书不适合在“三全本”出版,但“三全本”可以做的书还有很多。我们会踵武赓续,也会勠力拓展。

【“三全本”148种分年书目】

序号 | 书名 | 各个年份出版图书品种数 |

1 | 黄帝内经(全二册) | 2010年出版6种 |

2 | 庄子 | |

3 | 楚辞 | |

4 | 史记(全九册) | |

5 | 韩非子 | |

6 | 孟子 | |

7 | 周易 | 2011年出版17种 |

8 | 诗经 | |

9 | 贞观政要 | |

10 | 荀子 | |

11 | 论语·大学·中庸 | |

12 | 孔子家语 | |

13 | 列子 | |

14 | 古文观止(全二册) | |

15 | 山海经 | |

16 | 晏子春秋 | |

17 | 三字经·百家姓·千字文·弟子规·千家诗 | |

18 | 世说新语(全二册) | |

19 | 抱朴子内篇 | |

20 | 吕氏春秋(全二册) | |

21 | 孙子兵法 | |

22 | 颜氏家训 | |

23 | 墨子 | |

24 | 洛阳伽蓝记 | 2012年出版16种 |

25 | 商君书 | |

26 | 大唐西域记 | |

27 | 尚书 | |

28 | 搜神记 | |

29 | 淮南子(全二册) | |

30 | 鬼谷子 | |

31 | 春秋繁露 | |

32 | 仪礼 | |

33 | 战国策(全二册) | |

34 | 文心雕龙 | |

35 | 法言 | |

36 | 公孙龙子(外三种) | |

37 | 新书 | |

38 | 左传(全三册) | |

39 | 文史通义(全二册) | |

40 | 弘明集(全二册) | 2013年出版6种 |

41 | 抱朴子外篇(全二册) | |

42 | 国语 | |

43 | 坛经 | |

44 | 宋论(全二册) | |

45 | 太平经(全三册) | |

46 | 阅微草堂笔记(全三册) | 2014年出版10种 |

47 | 闲情偶寄(全二册) | |

48 | 周礼(全二册) | |

49 | 新序 | |

50 | 人物志 | |

51 | 史通(全二册) | |

52 | 老子 | |

53 | 尔雅 | |

54 | 政论·昌言 | |

55 | 周易参同契 | |

56 | 盐铁论 | 2015年出版5种 |

57 | 聊斋志异(全四册) | |

58 | 徐霞客游记(全四册) | |

59 | 诗经(新版本) | |

60 | 齐民要术(全二册) | |

61 | 六韬 | 2016年出版5种 |

62 | 春秋公羊传 | |

63 | 梦溪笔谈 | |

64 | 劝学篇 | |

65 | 春秋穀梁传 | |

66 | 酉阳杂俎(全二册) | 2017年出版4种 |

67 | 曾国藩家书(全三册) | |

68 | 神仙传 | |

69 | 礼记(全二册) | |

70 | 潜夫论 | 2018年出版8种 |

71 | 大慈恩寺三藏法师传 | |

72 | 吴子·司马法 | |

73 | 说文解字(全五册) | |

74 | 浮生六记 | |

75 | 焚书(全二册) | |

76 | 经史百家杂钞(全八册) | |

77 | 呻吟语(全二册) | |

78 | 管子(全二册) | 2019年出版10种 |

79 | 声律启蒙 | |

80 | 笠翁对韵 | |

81 | 拾遗记 | |

82 | 博物志 | |

83 | 吴越春秋 | |

84 | 穆天子传 | |

85 | 文选(全六册) | |

86 | 玄怪录·续玄怪录 | |

87 | 说苑(全二册) | |

88 | 化书·无能子 | 2020年出版20种 |

89 | 曾国藩家训 | |

90 | 格言联璧 | |

91 | 茶经·续茶经(全二册) | |

92 | 词品 | |

93 | 随园食单 | |

94 | 黄帝四经·关尹子·尸子 | |

95 | 陶庵梦忆 | |

96 | 廉吏传 | |

97 | 温疫论 | |

98 | 唐才子传 | |

99 | 东京梦华录 | |

100 | 读通鉴论(全五册) | |

101 | 近思录 | |

102 | 申鉴·中论 | |

103 | 龙文鞭影 | |

104 | 越绝书 | |

105 | 水经注(全五册) | |

106 | 中说 | |

107 | 明夷待访录·破邪论 | |

108 | 风俗通义 | 2021年出版15种 |

109 | 长物志 | |

110 | 增广贤文 | |

111 | 帝范·臣轨·庭训格言 | |

112 | 释名 | |

113 | 溪山琴况 琴声十六法 | |

114 | 老老恒言 | |

115 | 玉台新咏(全二册) | |

116 | 道德经 | |

117 | 天工开物 | |

118 | 列仙传 | |

119 | 北山酒经(外二种) | |

120 | 传习录 | |

121 | 容斋随笔 | |

122 | 西湖梦寻 | |

123 | 刘子 | 2022年出版11种 |

124 | 西京杂记 | |

125 | 菜根谭 | |

126 | 慎子·太白阴经 | |

127 | 了凡四训 | |

128 | 伤寒论 | |

129 | 方言 | |

130 | 鹖冠子 | |

131 | 史记(全十册)(新版本) | |

132 | 孝经·忠经 | |

133 | 素书 | |

134 | 唐宋八大家杂钞(全三册) | 2023年出版8种 |

135 | 九章算术(附海岛算经) | |

136 | 华阳国志(全二册) | |

137 | 幼学琼林 | |

138 | 营造法式(全三册) | |

139 | 蒙求·童蒙须知 | |

140 | 洗冤集录 | |

141 | 历代名画记 | |

142 | 论衡(全三册) | 2024年出版9种 |

143 | 二十四诗品·续诗品 | |

144 | 智囊全集(全三册) | |

145 | 韩诗外传 | |

146 | 白虎通义 | |

147 | 帛书老子 | |

148 | 群书治要 | |

149 | 大明律 | |

150 | 长短经 |