我国史学典籍极为丰富,历代有识之士都非常重视读史,从中汲取智慧精华。而从哪部史书开始读,一般来说,首先推荐《史记》和《资治通鉴》。

《资治通鉴》编成于北宋时期,是我国第一部编年体通史,问世以后,受到人们长久的珍视与赞誉。

由研读《资治通鉴》而产生的读书笔记,最著名的,当属《读通鉴论》。

《读通鉴论》的作者王夫之(1619—1692),世称“船山先生”,湖南衡阳人,与顾炎武、黄宗羲并称“明清之际三大思想家”。他自幼聪敏好学,博览群书,关注时局,研究历史。甲申之变后,李自成攻陷北京,王夫之作《悲愤诗》一百韵。清军入关,王夫之参加抗清斗争,加入南明永历政权。后因永历政权内部勾心斗角,王夫之失望隐遁。晚年,他定居衡阳石船山麓,带着沉痛的追思,深读《资治通鉴》,在历史中上下求索,希望通过对历史的反思,探索明王朝灭亡的内在原因,同时也希望能够总结出更高层次的历史哲学,为后人提供借鉴——所有这些,落于文字,凝成《读通鉴论》。

王夫之像

因此,在书中,王夫之展现出作为思想家的理性和洞察——不停留于简单的感慨与宣泄,而是试图深入发掘历史事件的内在发展脉络。

《读通鉴论》关注和讨论的对象,集中于四方面:人、事、势、理。

第一,人。王夫之对历史的考察与评论,首要着眼于“人”这一历史活动的主体。他既关注政治舞台上的主角,也就是所谓“帝王将相”,着力分析其功过、品评其得失;也关注下层民众,注意展现其疾苦与诉求,揭示人心向背的力量与影响;还留意自身所属的士人群体,反复探讨士人面对不同的历史环境,应何以自处、如何有所作为。在评论历史人物时,王夫之既注重对其行迹、作为的评判,也十分重视对其心理、情感的描摹与剖析,将人的动机、欲望视为重要的历史驱动力。

第二,事。主要体现为措施与制度。《资治通鉴》本身即以记述历代制度得失、提供国家治理之鉴戒为要旨,《读通鉴论》深得此中精髓,对历代王朝的各项制度设施加以认真细致的考察,举凡封建、郡县、田制、赋税、选举、学校、礼乐、兵制之事,皆被纳入本书的讨论范围。王夫之对于制度设施的考察,绝非片面和静态的分析,而是“因其时,度其势,察其心,穷其效”,将制度设施置于具体的历史情境和变动的历史进程中加以全面审视。

第三,势。王夫之重视具体的“人”与“事”,同时也没有因一时一事的琐碎而忽视对整体历史进程的考察与阐释。“势”,即历史演进的宏观趋势与潮流,既是王夫之在本书中审视具象历史的参考坐标系,也通过众多具体的“人”“事”而显现,并经由王夫之的剖析而得到阐发和诠释。

第四,理。即贯穿于历史之中的客观规律和道理。王夫之相信,“理”内在于历史进程之中,具有隐蔽性,“不可得而见”,也非“一成可执”之物,只有充分发挥人的主观能动性,通过身体力行的求索与体认,才能够认知。故而他在书中对于“理”的追索与揭示,始终是与对“势”的考察与阐发相伴的,即所谓“于势之必然处见理”。

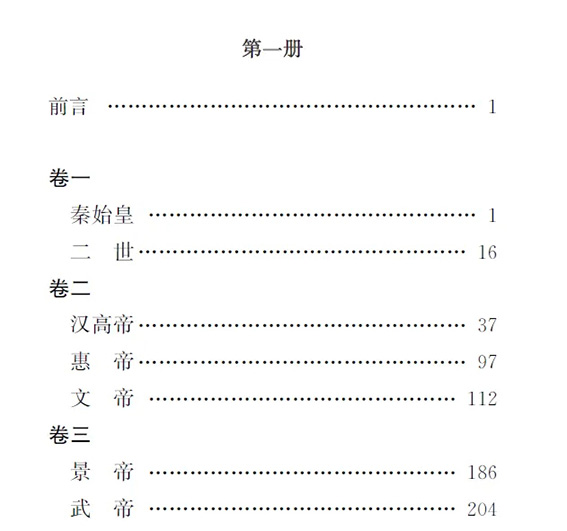

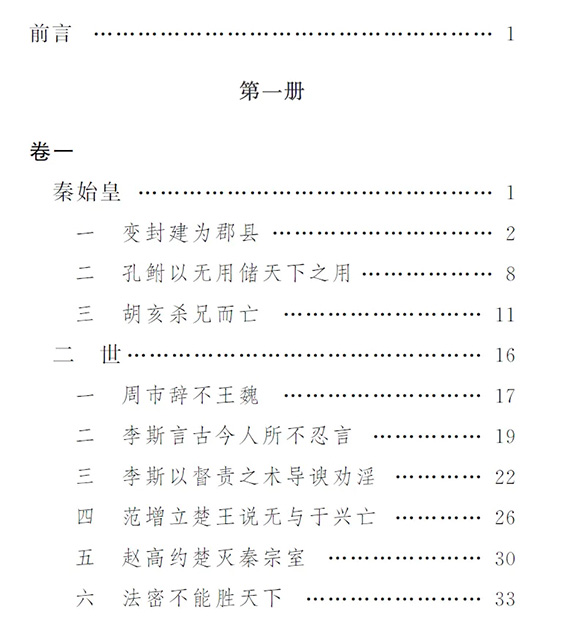

《读通鉴论》分为30卷,秦1卷,西汉4卷,东汉4卷,三国1卷,晋4卷,宋、齐、梁、陈、隋各1卷,唐8卷,五代3卷,附《叙论》4篇。在结构上,以帝王为目,分篇叙述,每篇以一个论题展开。在纵向上,不受朝代限制,纵论古今;在横向上,注意联系人物、史事及制度的异同。

上图为“三全本”《读通鉴论》总目及细目节选。“三全本”以中华书局繁体竖排本为底本,书局繁体竖排本目录仅以帝王为次第,而无其下之篇目,清末湖南经元书局、大文书局、澹雅书局之刻本中曾存在共同细目,将每一帝王之下各论另标题目。为便于读者阅读检索,本书吸收采纳了这些细目。

那么,王夫之着墨最多的,是哪些时期呢?

笔记条目数并列第一的,是光武帝刘秀统治时期和三国时期,都是三十八条。

先看光武时期。王夫之对光武帝刘秀评价极高,他综合取天下、治天下两方面的因素,给出了“神武不可测”“允冠百王”的评语。他对比了刘秀与刘邦取天下的难易程度,认为刘邦的主要对手只有一个项羽,而刘秀面临群雄割据的复杂局面,却能够做到用“柔道”取天下,极为难得。得天下后,刘秀治天下的各项举措也非常符合王夫之的治世理想:省并郡县官吏,减轻民众负担,优待功臣,推崇儒学……王夫之大力赞许刘秀与“光武中兴”,借此传达出自己探究“上下古今兴亡得失之故”的旨趣。

治世其来有自,所谓乱世,又如何看待?关于三国时期,王夫之同样投以大量关注。其中,对于魏、蜀、吴孰为正统这一历代聚讼纷纭的问题,王夫之提出的独到见解,尤其显示其思想的进步性:就道义而言,“蜀汉之义正”,曹魏、东吴皆属于“篡逆”之国;但以刘备即位后的作为而言,刘备并不具备继承汉统的资格,继而对传统的正统观表达了强烈的质疑,所谓“正不正,存乎其人而已矣”。这种大胆质疑和批判,受到了梁启超等后世史家的赞扬。他对三国重要人物及其作为,自有褒贬尺度,例如,对于风评一贯不佳的司马氏,王夫之提出,司马氏正是靠着施行宽政,抚恤民众,赢得人心,为夺取曹魏政权奠定基础;对于贤臣典范诸葛亮,王夫之在充分肯定的同时,也指出了他在用人、施政方面的不足。

诸葛亮像

以三十六条笔记的数量,紧随光武、三国之后位列第三的,是唐德宗统治时期。唐德宗李适即位之初,积极作为,但有善始而无善终,最终使得唐朝廷的权威日益衰弱。唐朝中兴之局面最终未能形成,固然与唐德宗本人刚愎自用的性格弱点,废除租庸调制、改行“两税法”而造成百姓负担更为沉重,处理叛军问题失当,信任宦官等因素都有大的关系,但实在也有积弊难返的缘故,不能完全归咎于德宗一人。这种志高于才而乏自知之明、欲其治而终不免于乱、希冀有为而事与愿违的情况,在历史上并不鲜见,可以吸取的教训太多,后人哀之而不鉴之的例子也不少——在这一时期范围内,王夫之对人、事、势、理几方面考量思考之全面,体现得特别充分。

通观《读通鉴论》,王夫之思想广博,议论独到,但其文笔深奥,思维和行文的跳跃性强;而且,虽为读《资治通鉴》笔记,但王夫之并没有采用先引原文再发议论的方式,而是直接表露观点,换句话说,直接读他的原文,阅读感受并不十分美好。

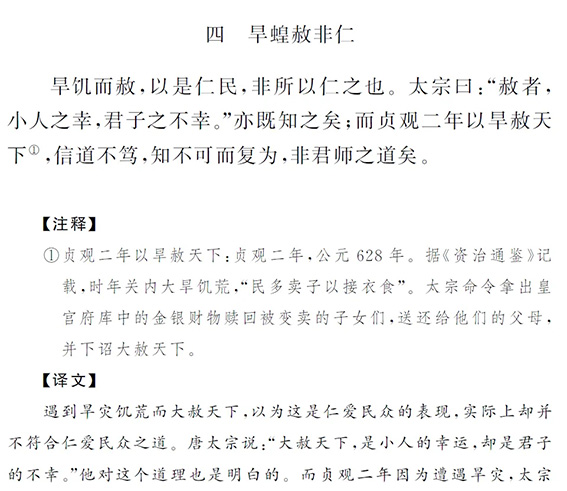

因此,“三全本”《读通鉴论》在反复揣摩文意、斟酌字句的基础上,通过题解、详注、译文等一系列辅文的加持,以求尽可能帮助读者了解王夫之据何而论,还原王夫之的意图和思想。

王夫之在《读通鉴论》卷末,一语道破读《资治通鉴》的意义:“可以自淑,可以诲人,可以知道而乐。”这正是千百年来,《资治通鉴》长盛不衰的原因所在,也是思想家、史论家王夫之自己读而后思、思而后论的肺腑之言。