1904年6月10日,中国第一位女性建筑学家林徽因先生出生于浙江杭州。今天适逢先生诞辰120周年,我们共同纪念、缅怀、致敬!先生生于乱世,人生经历传奇,不朽的精神品格在抗日烽火中尽显,而今加以回顾,还要从卢沟桥畔的隆隆炮声说起……

1937年7月,卢沟桥事变骤然爆发。住在北平城内北总布胡同3号的林徽因一家五口,在战争阴影的笼罩下,匆忙收拾行装,踏上漫长的流亡之路。颠沛流离中的温情流露与相互慰藉难能可贵,林徽因与航校飞行学员之间的情谊,像一面镜子,映照出战时的患难与共闪耀的人性光辉。

抗战全面爆发后,被视为空军摇篮的杭州笕桥航校迁往大后方,在昆明巫家坝落了脚。林徽因与一些飞行学员在战事趋紧时相识,给予这些年轻人长姐如母般的温暖。她默默的支撑与守护,和甘愿面对残酷的非凡勇气,让我们看到一位外表柔弱的中国知识女性,其内心的强大与坚韧。

1938年初,林徽因在昆明巡津街九号

是爱,是暖,是希望

林家一行人仓促乘火车由平赴津,再转水路南下,之后辗转多地,停留在当时相对安全的长沙城中。不久,林家遭遇日机轰炸,死里逃生,加上史语所、营造学社正有迁往昆明的动议,于是只好一咬牙,下定决心举家迁往昆明。走到位于湘西的晃县时,林徽因病倒了。这时,飞行学员黄栋权悠扬的小提琴演奏声徐徐传来,像一段天籁之音,牵引着这场似乎冥冥之中早已安排好的相遇。

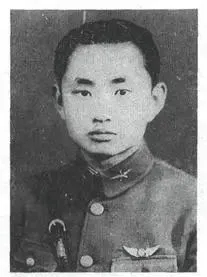

传出琴声的房间里住着八位飞行学员,他们正在此等车前往昆明。这些好心的学员们,立即腾出房间让林家一行人休息。一来二去,双方熟络起来。林徽因的传记里写道:“那八个年轻的飞行学员常来看望徽因。徽因和思成熟悉了他们的名字和模样,精神好的时候徽因爱和他们聊天。徽因告诉他们,自己的弟弟和他们差不多年纪,也是航空学院的学生。这些年轻人话语不多,善良而腼腆。他们的家大都在沦陷区,孩子般地依恋着思成和徽因。”(张清平:《林徽因传》,北京:中华书局,2016年1月第1版、2023年10月第12次印刷,第243—244页)其中提到的弟弟是与林徽因同父异母的三弟林恒,他也毅然选择了航空报国之路,后来在空战中牺牲。

林恒

林徽因一家经过长途跋涉到达昆明后,与飞行学员们的联系并未中断,反而关系越走越近了。从这些年轻的面孔中,林徽因一定能看到林恒的影子。他们年纪相仿,都在努力学习飞行技能,渴望早日一飞冲天、杀敌报国。同样的青春,同样的热血!林徽因和梁思成甚至还受邀以荣誉家长的身份出席了飞行学员们在航校的毕业典礼。可以想见,林徽因当时的心境一定是复杂的,既被这些年轻人的赤诚打动,又真挚地祝贺他们学有所成,除此之外还有深深的担忧,因为这些孩子正式在空军服役后,就要在空中战场与敌机展开较量,直面生死考验。

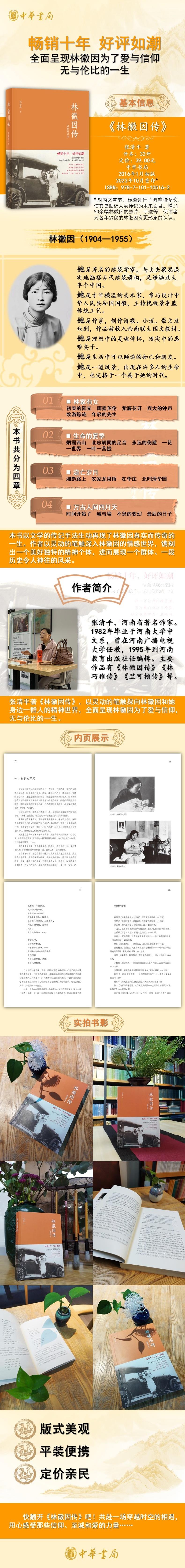

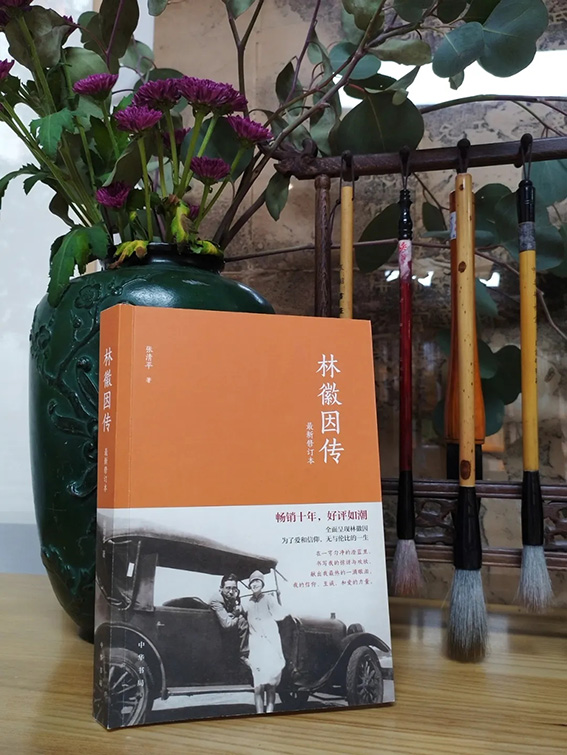

《林徽因传》,张清平 著

河南省著名作家张清平老师在《林徽因传》中展现了林徽因一家与飞行员之间的情谊,其中有几段既朴实又温情的描述(第253—254页):

星期天,那几个年轻的飞行员轮到谁休息,谁就会来龙头村思成、徽因家度过这个假日。有人外出执行任务,也会从外地给思成、徽因写信来。广东小伙子小陈现在已经是一名中尉,在一次空战中,他击伤了一架日军的轰炸机后,自己驾驶的飞机也受了伤,迫降在广西边境。整整两天,他与指挥中心失去了联系;直到第三天早晨,他才乘一辆客车回到昆明。在他失踪的两天里,徽因、思成整夜睡不着觉,看到他平安回来,只是下巴受了些轻伤,他们有说不出的欣慰。

这个星期天来的是江苏人小黄,他提琴拉得好,人又特别文静,徽因总觉得他很像自己的弟弟林恒。他轻声细语地和徽因说着话,他告诉徽因,他快要结婚了,女朋友是江苏老家的。他还红着脸让徽因看了照片,那是个娟秀的中学生模样的姑娘。徽因衷心为他们祝福,可心里的忧虑却挥之不去。这些年轻人驾驶的飞机机型落后,性能不良,一旦发生空战,他们只能拼上自己的生命。可徽因又能说什么?又能做什么呢?她只能尽自己所能让这些还带着孩子气的年轻人在自己这里感受到家庭的温暖。

做饭的时候,她为难得在厨房里直转,这天家里什么好吃的菜都没有,她不知道该做些什么。最后她削了一盘荸荠作配菜炒了一份鸡丁。鸡是自家养的,荸荠是飞行员小黄带来给孩子们吃的。大家都夸徽因烧的这份菜好吃,老金更是连声称赞,过了多年还念念不忘。

在战争环境下从事高危职业的人往往更需要情感寄托。这些年轻的飞行员在后方没有家,他们分明是将林家视作自己的家了。在这里,他们感到温暖、安全,能够在高强度的作战间隙,短暂地松弛下来,使身心得到良好的休整。林徽因当然明白,于是她默默地守护着这些年轻人,将其视为自己身上的一份责任,正如书中所言,林徽因“尽自己所能让这些还带着孩子气的年轻人在自己这里感受到家庭的温暖”。

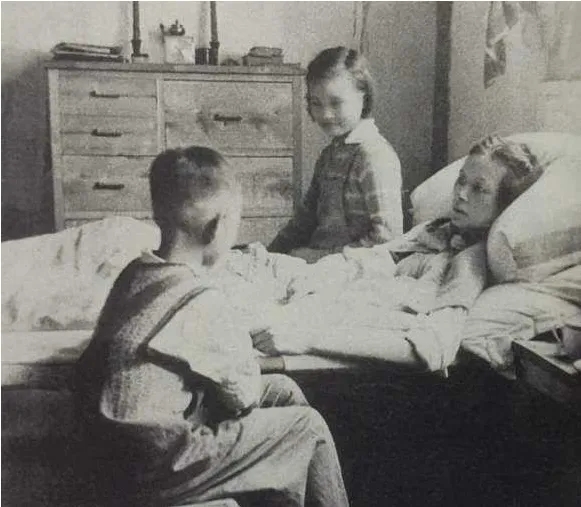

1939年秋,林徽因与女儿在昆明自家建造的房屋前

是血,是痛,是刚强

林徽因的传记里提到,思成、徽因爱这些年轻人,他们对这场战争抱着必胜的信念,为了国家,随时准备死在战场上。(第247页)死亡,多么沉重的话题!然而,笕桥航校的校训石上竟赫然写着:“我们的身体、飞机和炸弹,当与敌人兵舰阵地同归于尽。”这些勇敢的孩子们,仍毅然决然、前赴后继地报考航校,胸怀赤子之心,坚守报国之志。这份对于家国的大爱是最可宝贵的,其中分明闪动着一个民族的希望与未来。

林徽因曾经说过:“为这可爱的老国家带着血活着,或流着血或不流血地死去,都觉得荣耀。”其实,她是真真正正“带着血活着”的,因为她背负了太多的悲伤与苦痛。这些年轻的飞行员们,并非每一次升空作战后都能顺利返航,他们凭借着勇气与技能冲上蓝天与敌机搏杀,又在一团火光中永远消逝在蓝天里。“按照他们留下的通讯地址,他们的遗物一次次被送到梁家,徽因、思成一次又一次地承受着这近乎残忍的哀恸的打击。”(第254页)

一张纸自然是又薄又轻的,但寄来的若是一张阵亡通知书,那会像一块巨石压在林徽因的胸口,令她几乎要喘不上气来。一个结下深厚情谊的年轻飞行员,再也无法拎着荸荠到她家做客,害羞地请她看自己心上人的照片了。一张薄薄的纸竟然宣告了一个活生生的人永远停留在了他最好的年华里,他为抗战流尽了最后一滴血,没能看到胜利的那一天。青春的年纪,壮烈的牺牲,面对这残酷至极却已无法改变的事实,林徽因心中彻骨的悲痛,想必我们每一个人都能感同身受。

1941年4月,三弟林恒在成都空战中为国捐躯,也像那些年轻的飞行员一样,永远地离开了林徽因。林徽因写下一首长诗来哀悼这群英勇无畏、视死如归的年轻人。其中有一句是:“我既完全明白,为何我还为着你哭?只因你是个孩子却没有留什么给自己。”“孩子”这个字眼实在太多扎心。然而,抗战时期牺牲的飞行员的确就是一群孩子,一群平均年龄只有二十几岁的大孩子。

1941年,重病的林徽因

前不久,美国宾夕法尼亚大学追授林徽因建筑学学位,林徽因的外孙女于葵女士出席仪式并讲话,其中提到,林徽因“这位外表看似纤弱的女性,内里却有着刚强不屈、执着坚定的品格”。这既是近亲属的切身感受,也是无可非议的事实,林徽因在抗战时期的言行就是最好的证明。这些年轻的飞行员独自漂泊在外,为了一个象征着家的念想和归宿,林徽因一次又一次承受着打击,接收并保管牺牲飞行员的遗物。林徽因的儿子梁从诫先生后来回忆道:“每次他们的遗物寄来,妈妈都要大哭一场。”

林徽因曾在散文中写道:“信仰所给予我们的力量不也正是那坚忍韧性的倔强?我们都相信,我们只要都为它忠贞地活着或死去,我们的国家自会永远地向前迈进,由一个时代到又一个时代。”好一个“坚忍韧性的倔强”!可见,这份在战火中淬炼出的坚韧与刚强,是林徽因身上最为鲜明的精神标识之一。

尾 声

今天是林徽因诞辰120周年纪念日。人们没有随着光阴的流逝而忘记林徽因和她的人生故事,很大程度上是因为,林徽因身上具有一种可贵的精神,一种看不见摸不着,却又一脉相承、形塑着中华民族内在品格与气质的精神。这样的精神具有强烈的时代价值,是我们在新的历史时期依然能够生生不息、团结奋斗、跑出加速度的基因密钥。今天,我们共同纪念林徽因,是向一个高贵的灵魂致敬!