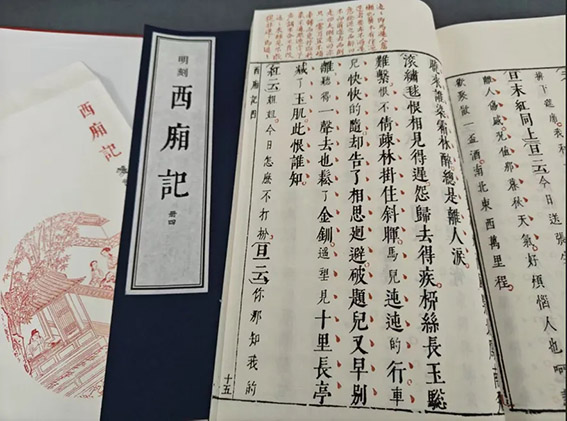

前几天,明刻《西厢记》在直播间首发。已经拿到书的朋友,在欣赏线装之典雅、曲文之华美的同时,也许会就着古典戏曲的一些专用术语,展开联想,比如:本、折是什么,跟现代戏剧的场、幕有没有区别?“楔子”,是木工活儿相关,怎么出现在剧本里了呢?戏曲舞台上有生旦净末丑,古代就这么划分角色了吗……

今天,三全君一边翻《西厢记》,一边跟大家聊聊——

本·折·楔子

现代戏剧,常用“幕”和“场”的概念切分整部戏的时间和地点,突出人物性格和戏剧冲突。幕,通常代表一个较完整的段落,帷幕合上,工作人员重新安排舞台上的场景布置,帷幕拉开,时间和地点都发生了转换,观众就知道情节有了大的进展;场,则是较小的概念,通常表示只有时间发生了变化。

在元代,观众是怎么看戏的呢?大多数元杂剧,是用不着一会儿开幕,一会儿闭幕的,整个情节发展,大致分为起、承、转、合四个大段落。

这四个大段落,分成四折。

不少元杂剧剧本,在四折之外,有一段甚至两段楔入的戏,都比较短小,戏曲家把这种楔入的戏,分为具有相对独立性的部分,命名为“楔子”,或者“楔儿”。

楔子,本来是木工用来塞紧木器缝隙的小木片;元杂剧的楔子,可以使得戏剧情节完整紧凑。元杂剧楔子的位置,一种安排在戏开头,起着开场的“序幕”“引子”作用;一种安排在戏中间,起着承前启后的“过场”作用。

元杂剧的戏剧结构,往往就是一本四折,演出一个完整的故事。

而《西厢记》作为元杂剧的代表作,一个特别突出的地方在于:它的篇幅,要大许多。

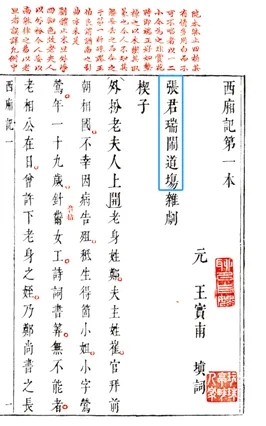

它足足有五本,每本四折,合计二十折;每一本,都有楔子。

这样的鸿篇巨帙,让王实甫有足够的笔墨,呈现张生莺莺曲折丰富的爱情传奇。

元杂剧也有生旦净末丑?

戏曲的角色分行,是演员创造舞台形象的基础,便于剧团安排演员,指示剧中人的大体类型。分行当扮演剧中角色,是我国戏曲艺术的突出特点之一。

元杂剧演员,大体上分为五个行当:末、旦、外、净、杂;其中,又以末、旦、净为主。末、旦、净,构成了我国古代戏曲角色的基本类型,影响一直延续到今天。

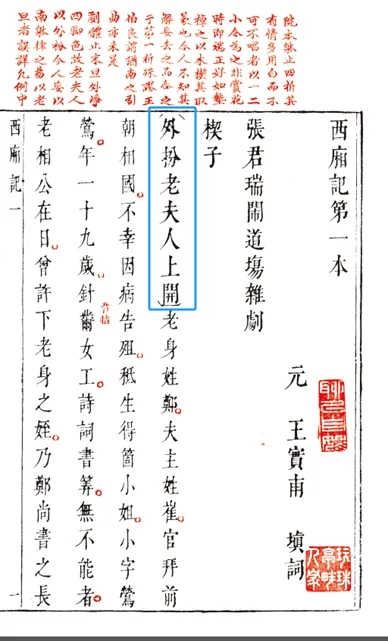

翻开《西厢记》,我们可以看到,人物初登场时,剧本会介绍“某行当扮某角色”:

元杂剧中,女主角为正旦,男主角为正末,《西厢记》中的正旦和正末,扮演的分别是莺莺和张生。正角之外,再加一个角色,就叫“外”。所扮不限男女,老中青年人物均可扮演。这里的“外”,指扮演老夫人的“外旦”。

旦俫(lái),是扮演红娘的幼小旦角,即小旦。俫即俫儿,在元杂剧中,扮演少年儿童。

净,以扮演刚猛人物为主,多由男角扮演。这里的“洁”,是指僧人法本长老。

唱念做打,有何提示?

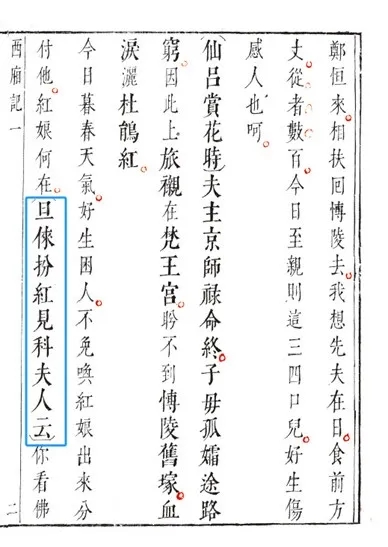

“唱”“云”“科”三者,组成了元杂剧的表演程式核心。

一般来说,元杂剧一本戏,从头到尾是由一人主唱,其他角色,只有宾白,而不歌唱。

但是,《西厢记》,同样打破了这个常规,有些折,实际上由正末与正旦轮番主唱。

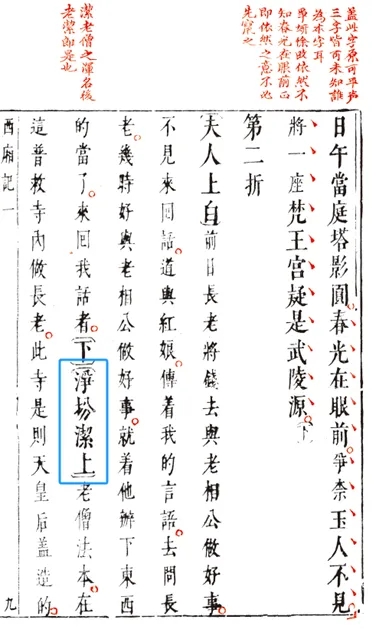

在剧本里,看到什么标志,就表示应该开唱了呢?

请看这张图——

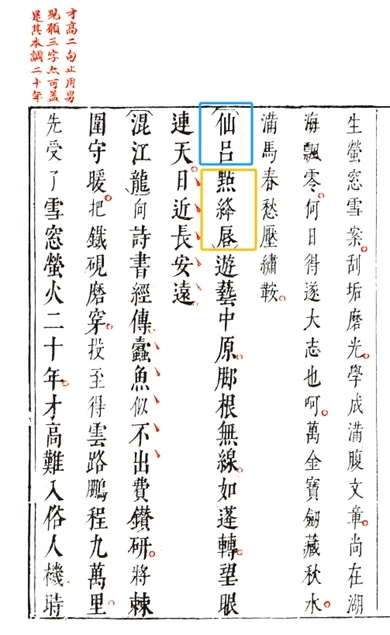

这是《西厢记》第一本第一折。蓝色框标出的“仙吕”,是“宫调”,类于现在乐曲的“A调”“B调”“C调”等;黄色框标出的“点绛唇”,是“曲牌”,就是传统填词制谱所用曲调的名称。每一折,都由若干曲牌联合,组成套曲。

宫调规定了这一折必须都在同一调式之下演唱。每个套曲所联的曲牌,可多可少,根据剧情需要而定,但必须按照曲牌的旋律,依次衔接,具有一定的联贯性。曲词按照曲牌填写。每一折所有的曲词,都押同一个韵脚,不可换韵。

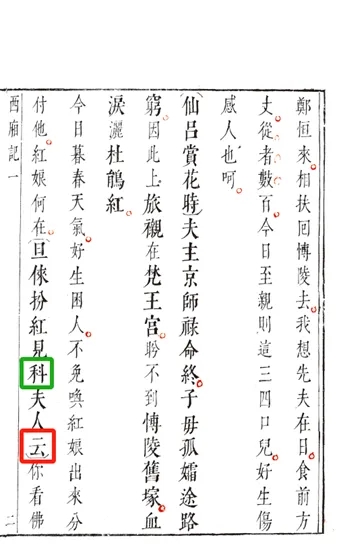

“科”和“介”,是元杂剧中起动作、表情提示作用的术语,比如图中标绿的“旦俫扮红见科”,意思是红娘此时要做一个拜见老夫人的动作。在有的剧本里,“科”也包括场景效果,如《汉宫秋》中“雁叫科”等。

“云”,也即宾白,有别于唱。图中标红的“夫人云”,是指接下来的一大段话,是用念白而不是用唱的方式表演出来。宾白,大致可分为韵白和散白两种:韵白,属于韵文体的语言,包括上场对、下场对、上场诗、下场诗等;散白,即散语的宾白,大约有独白、对白、分白等。

古人看戏也有报幕和海报?

今天我们往往先是被海报、短视频等宣传物料吸引,才决定去现场看某台戏剧。

其实,古人也深知宣推的重要性。

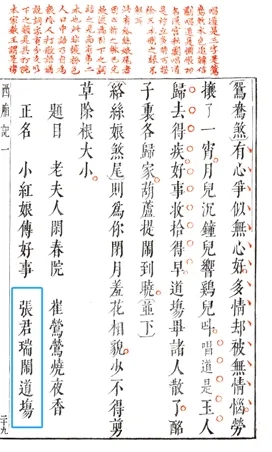

《西厢记》每一本的收尾处,都有“题目正名”。这相当于元杂剧的“剧情提要”,通常是二或四句对文,概括全本的关键情节。一般取最后一句为这一本的全名。比如《西厢记》“题目正名”的末句是“张君瑞闹道场”,第一本就以此为名。五本都是这样。

别看写在剧本末尾,在实际演出时,它们或是写在海报上招揽观众,或是在开场时用来报幕,寥寥数句,作用可不小。

《西厢记》作为“中国古典四大名剧”压卷之作,在文学成就方面,呈现出极致的美感,在体例方面,则既有沿袭又有创新。通过它,我们可以在想象中还原古人观看戏剧演出的一些场景,和今天的观戏体验对比,也是挺有意思的事情。

您在读《西厢记》时,如果对某些版式术语还感到陌生,欢迎给我们留言。