有读友前来咨询:不是专业文史出身,想读《史记》,哪个版本比较推荐?

三全君一秒都不带犹豫地推荐:

当然是“三全本”《史记》!

理由很多,它除了具备“三全本”所共有的全文收入、底本权威、注释详细、译文流畅等优长之外,还有就是,它额外增加了几种辅文,为大家提供了丰富的线索和提示,帮大家对《史记》建立更深更新的认识,从而激发进一步深入探索的热情。

这些组件,包括篇前的“释名”,用一段比较简短的文字,解释篇题,讲清本篇结构和主要内容;“集评”,分为若干条目,从众多古人对该篇的评论中,选择精彩的加以展示;“评论”,篇幅相当于一篇小论文,是注译者对本篇各方面的分析探讨,包括对其思想性、艺术性的理解,对具体事实的辨析,对人物事件的评价,以及一些重要文字校勘等。

“释名”“集评”和“评论”,各司其职,十分贴心,拿到书的朋友们纷纷表示:太好用啦!

也有朋友发问:那么,为什么不能把每种“三全本”,都加上这些特别好用的组件呢?岂不是好上加好?

三全君思考了三秒钟……

真的做不到啊!

因为,传统经典的体量、内容、所属领域,流传中的影响指数,后世学者的研究深入程度,各不一样。

有浩繁如《史记》者,有简约如《素书》者;

有好读如《百家姓》者,有难懂如《传习录》者……

如果按照整齐划一的处理方式来对每部经典进行加工,乃至添加相应的组件,只能说,既不可能,也无必要。

为了让读者真正能够读懂经典,领会文本背后的含义,尽量多了解一些信息,我们会因书制宜,根据经典的不同情况,采用合适的加工方式。

比如说,达到什么程度的经典,需要专列“集评”一项?

比较一下纪传体史书代表《史记》和《汉书》,《四库全书总目》里,《史记》之后,还录有《史记集解》《史记索隐》《史记正义》《读史记十表》和《史记疑问》五部书,作为研读《史记》的参考;而在《汉书》之后,仅有《班马异同》一部。

随手查阅了一些论文,所列参考文献中,《史记》的研究专著随手一列,就有数十部之多,《汉书》则往往只有几部。

如果“源”不够丰富,那么在具体操作“三全本”时,也许就不必专门划出“集评”这样一个部分,来展示历代学者对某一单篇的研究心得了。

这是当某部经典相关资料特别丰富,为了让解读层次更加清晰,而特别增加辅文部件的情况。

还有一种情况,就是经典的原文部分很精短,光靠题解、注释、译文,不足以把文意讲透彻。

这时候,我们会充分考虑当代读者的阅读需求,请注译者额外做一些工作。

像《道德经》,就是特别典型的一个例子。

五千字的《道德经》,用词简洁,本来就不好理解,加上老子由于逆向思维而产生的一些看似反常的观点,于是,《道德经》,让人读着读着就开始犯迷糊:文字呢,都认识,句子貌似也懂了,但是到底在说什么?不清楚啊!

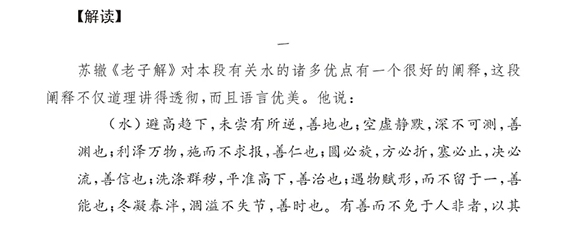

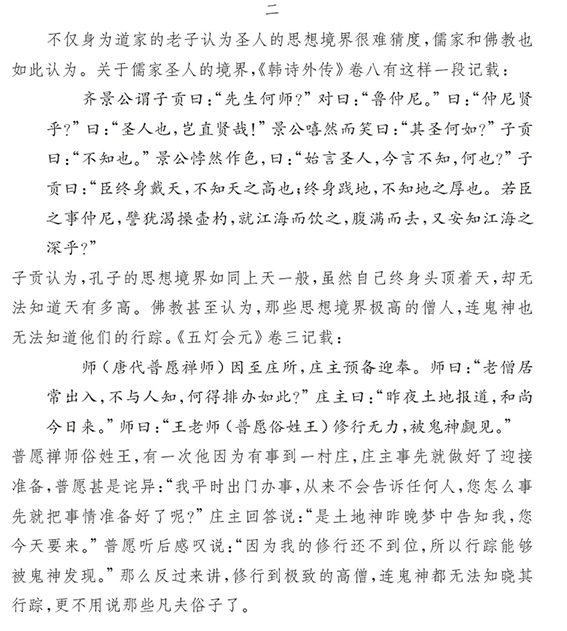

大家的困惑,不断反映到团队这里。于是,我们推出了“三全本”《道德经》。译注者采取举例说明的方式,在每章后头,都加了关键的“解读”部分,或通过大量贴切、生动、具象的事例,正反相关、深入浅出地解释抽象的道理;或将儒、释、道、法、墨等各家思想进行比较;或阐述译注者对《道德经》的独到见解,而这些见解,广泛掌握吸纳了古今各家观点,贴合原文,论证充分。

“三全本”《道德经》第八章,关于“上善若水”的“解读”

经典还是那部经典,但怎样处理,达到的效果完全不一样。

对于字少而义深的经典,切入角度多一些,讲述方式生动一些,大家就能更直观更准确地理解书中要义。

《道德经》五千余字,已经够短的了,但是,更简短的来了——《素书》,全书仅有1336字!

这部书,一般认为作者是秦末汉初著名谋略家黄石公。张良通过了“拾履受书”的考验,才从黄石公那儿得到;仅仅懂得了其中十之一二的内容,他就辅佐刘邦开创汉朝,更凭借书中智慧全身而退。

那么问题来了,以张良的聪明才智,尚不能完全参透《素书》奥义,当代普通人,真能看懂吃透吗?

所以,对于这部书,除了常规的题解原文注释译文之外,注译者增加了四十多处“解读”,讲述了大量生动的历史事例,以阐明原文蕴藏的哲思智慧。让这本“天书”,读来不再是不明所以的“天书”,而是趣味洋溢的“奇书”!

材料丰富,需要合理安排;原文难懂,需要着意深解。如果原文本身就比较特别,同样要做个性化的处理。

比如《道德经》这样极具价值的典籍,大家不光希望能读懂,还迫切想要了解不同版本之间的区别,以及发现其中透露出的信息。

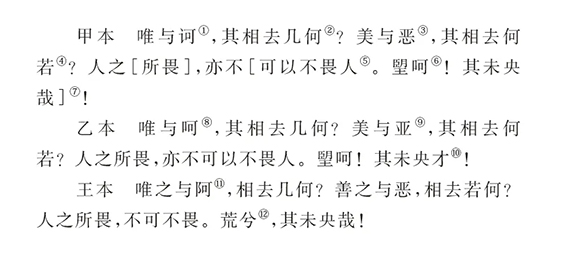

魏晋以后,通行于世的《道德经》版本主要是王弼的《老子道德经注》,简称“王本”或“王弼本”。1973年,湖南长沙马王堆汉墓出土帛书《老子》甲、乙本,引起极大轰动,因为这两部抄本,不光是“道经”“德经”的顺序和通行本不一样,其中的用字、内容,也都与“王本”有区别。三者之间的区别,一直是大家非常关心的热门话题。

能够方便大家对比三者原文、注释、译文异同的“三全本”《帛书老子》,也就应需而生:

原文,甲本、乙本、王本,逐句相参照;

书末,附录帛书《老子》甲、乙本残卷原貌及王弼本,分三列逐段对照;

统一注释,如果三个版本的原文没有大的分歧,就统一写出“译文”,如果三种版本原文分歧较大,就分别写出“译文”。

甲、乙本中的残缺文字,采取三种版本相互校订的方式予以补齐,被补充的文字以“[ ]”号标出。

以上说的这些,是三全君依据已出品种,对于各本体例为何不能完全划一这个问题,做出的一点答复。

放眼未来,还有很多一直被催更的品种,是不是也要根据各自不同的情况,做一些特别的加工呢?

比如说,“前四史”之一的《三国志》,跟陈寿的原文一样备受瞩目的,是裴松之注。对于裴注,我们除了全文收入之外,还会做认真的处理加工,让它也有注有译,真正好用可读。

再比如说,药物巨典《本草纲目》,组件本来就多,有释名、集解,有正误、修治,有气味、主治、发明、附方,以及大量的插图。对于这样信息量爆炸的巨著,怎样才能让大家读得明白?我们在加工时,肯定会进行科学合理的安排。

……

归根结底,体例有常,随书而变。

一切都是为了经典本身得到更恰当的呈现,一切都是为了读者的需求得到更充分的满足。