随手翻《史记》,能够在列传里读到不少合传,也就是好几位放在同一篇传记里的情况。

因为学派相同而组团的,有《孟子荀卿列传》;

因为命运相似而组合的,有《屈原贾生列传》;

同为国之干臣而凑对的,有《廉颇蔺相如列传》。

而有一篇合传,两位传主的反差有点大。

它就是七十列传的第三篇——《老子韩非列传》。

老子和韩非,一是道家鼻祖,主张无为,貌似很“躺”,一是法家代表,强调刑罚,望之极“卷”。司马迁怎么就让他们“捆绑出道”了呢?

▶《老子韩非列传》,其实不止老子与韩非

司马迁在《太史公自序》,道明了这篇的写作缘由:

李耳无为自化,清净自正;韩非揣事情,循埶理。作《老子韩非列传》第三。

就是说,老子主张无为、清净,任其自然,天下就会太平。韩非忖度人情物理,遵循形势变化而采取措施。作《老子韩非列传》第三。

但其实,这篇传记,还包含了其他人。——“三全本”《史记》,在一开头的“释名”部分,就讲得很清楚:这篇是老子、庄子、申不害、韩非四位思想家的合传。

《老子韩非列传》以老子为起点,串联起庄子、申不害、韩非四位思想家,形成了一篇“诸子合传”。

首先是老子部分,篇幅最短,但分量最重。司马迁没有按部就班地叙述老子生平(事实上也难以考证),而是在一开头,就抛出了在中国乃至世界思想史上的限量级高峰对谈:孔子见老子,老子提出“良贾深藏若虚,君子盛德,容貌若愚”的著名论断,让孔子叹服不已;至于老子的真实身份,仅有“隐君子也”的模糊定论,但其思想内核“无为自化,清静自正”的记录,则是确凿无疑。

紧接着是庄子。司马迁突出庄子“诋訾孔子之徒,以明老子之术”的特点,强调庄子对老子的承袭、跟儒家的抵触,同样未讲述庄子生平,而是引入了一则庄子坚决不肯入仕的寓言故事,旋即转入对申不害的概述。

申不害的记述颇为简略:作为法家代表,被概括为“本于黄老而主刑名”,来源于黄老,但中心理论却是刑名之术。

相比之下,关于韩非的记载,在几人之中最为详细:司马迁不仅交代他和李斯同出荀子门下的师承关系,还记述了他被秦王赏识但遭谗被迫自尽的悲剧结局,更把韩非的名篇《说难》全文收入。

《说难》篇,说的是向君主进言之难;替李陵辩护而遭受宫刑的司马迁对此深刻共鸣,遂在韩非的故事里,发出自己的命运悲慨。

但司马迁就是司马迁,不会把笔墨仅仅集中于身世之叹,而是明确地点出韩非的学问渊源——喜爱刑名法术的学问,但其根本宗旨却与黄老学说相同。

这种传承和变化,就要去《韩非子》的另外两篇名作里发现。

一是《解老》,一是《喻老》。

▶老子:无为而治≠啥也不干 韩非:我懂

《道德经》作为中国乃至世界典籍中毋庸置疑的顶流,千百年来,关于它的注解丰富浩繁,但历史上最早系统注解《道德经》的文献,却要追溯到《韩非子》中的《解老》《喻老》。

《解老》采用理论阐释的方式,节引解读《道德经》的哲学概念,如“道”“德”“无为”等,并结合法家思想进行发挥;《喻老》则通过历史故事和寓言,形象化地解释《道德经》的抽象哲理。

韩非对儒、墨等等所谓当世显学,批判得那是毫不留情面;而对道家,则是充分尊重,继而有所发挥——

关于“道”,老子提出了“道生一,一生二,二生三,三生万物”,将“道”视为宇宙万物的本源与规律;韩非进一步将“道”解释为:“万物之所然,万理之所稽。”把抽象的“道”转化为具体的“理”,这就为法家的“因势利导”,提供了依据。

关于“无为”,就更有意思了:从字面理解,“无为”,是无所作为,啥也不干,但其实,老子对于治国这件事,充满了热情,在《道德经》中比比皆是:

……

既然“无为”不是真无为,而是为了正确地“为”,那么,把这一理念改造为具体的术,就是顺理成章了。

申不害主张君主要“藏于无事,示天下无为”,这是君主驾御大臣的权术,君主无为,避免暴露自己,使大臣摸不清君主的底细,君主才能更好地掌控群臣;

韩非的表述,则具体而可操作,逻辑链更为紧密:君主不要表现出自己的爱好,君主若表现出自己的爱好,臣子们就将要去精心粉饰自己的言行;君主不要表现出自己的意图,君主若表现出自己的意图,臣子们就要去极力伪装自己的观点……“明君无为于上,群臣竦惧乎下。”(《主道》)道家虚静无为的哲学思想,运用到了政治生活中,成为君主治国用人的基本原则。

或者可以这么说,老子提出了理想,而韩非去寻找实现的路径。

▶司马迁:二位渊源深,难道不是共识?

老子“道家”、韩非“法家”,泾渭分明的标签,更多地是今人贴上去的。

在司马迁的时代,大家不这么看。

司马迁说法家“本于黄老”,“原于道德”,一方面是来自黄老学说中“道生法”的思想,即所谓社会思潮。

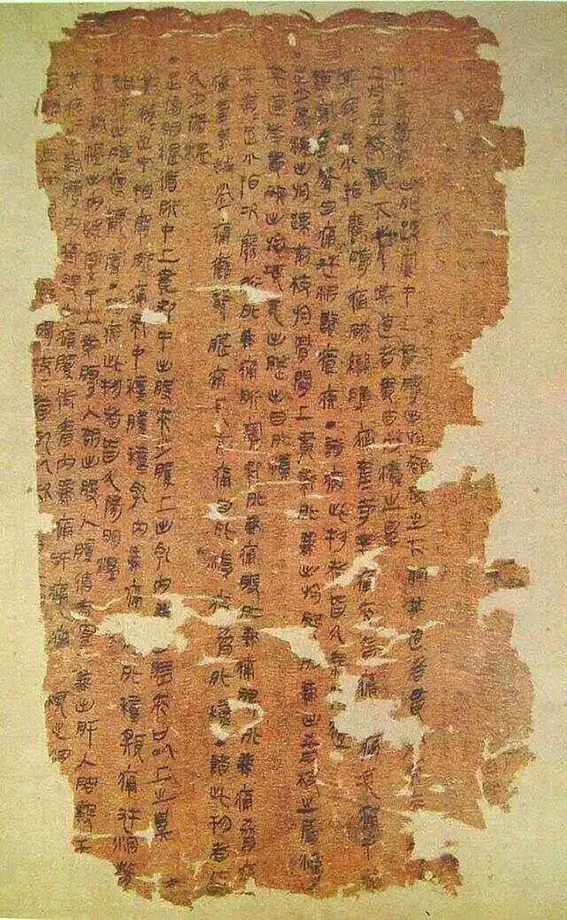

马王堆汉墓,与《老子》甲、乙本一起出土的,还有弥补汉初黄老学说文献空白的《黄帝四经》。中有《经法》篇,开头就说:

道生法。法者,引得失以绳,而明曲直者也。

人们依据大道制定了各项法律制度。这个“法,引得失以绳,而明曲直”,是说,法律制度,是确定成败得失的准绳,是明确是非曲直的标准。与司马迁在《老子韩非列传》末尾论赞对韩非“引绳墨,切事情,明是非”的评价,意思高度一致。

再一个来源,则是老父亲司马谈的《论六家要旨》,这叫家学渊源。

《论六家要旨》特别尊崇道家,说它的学说吸取采纳了各家优长,随时因事而变,因此所做的任何事都恰如人意,它的道理简明而容易掌握,使人费力少而收效大;至于法家,虽然严而少恩,但它能够划清君臣上下的等级名分。

老子见周衰而隐,韩非入秦而求用,看似进退选择不同,留下的著作,却都在思考一道千古难题的解法:如何建立稳定的秩序。

大史学家司马子长,或要流露这样的历史洞察:

秦因变法而强,也因峻法而灭;

汉初力行黄老,遂有文景之治;

武帝则以儒为表以法为里,国力强盛的同时,给民众亦带来沉重的负担……

意识形态与社会治理的交缠,恰如波动的曲律。过刚则折,过柔则靡。

思想流派,一如活生生的人,不是非此即彼,非黑即白,而是相生相融,和而不同。

下笔者有这样的见识气魄,《史记》,才如此百读不厌!