《中国古代史三论: 政治·地域·族群》,李治安著,中华书局2025年7月出版,483页,78.00元

连续性、多样性和整体性是中国历史和中华文明演进的显著特点。连续性得以维系的基本机制是什么?地域和族群的多样性如何形成文明的整体性?古代中国何以在数千年的分合中走向“中华民族”共同体,形成近代中国?自二十世纪初以来,这些问题始终是中国历史研究的核心议题——从“中华民族”概念提出,到“中华民族是一个”和“统一多民族国家”讨论,再到近年中华民族共同体和“大一统”问题研究,学界一直在探索这些问题。

要在朝代、区域和民族间的纷繁差异中,透过历史的复杂性和多面相,抓住其中具有普遍性意义的结构、机制和原理,作出综合和整体的阐释,并非易事。李治安先生的新著《中国古代史三论:政治·地域·族群》(中华书局,2025年,以下简称《三论》)通过中国古代的政治支配、南北地域和民族融汇三组议题的讨论,整体地回答了上述问题,极富学术创见和启发意义。

一、长时段因素如何影响中国历史演进

作者在“代序”中开宗明义地指出,《三论》的研究方法深受两方面思想资源的影响:一是司马迁"究天人之际,通古今之变,成一家之言"的史学传统;二是法国年鉴学派倡导的长时段和总体史研究范式。影响中国历史演进的长时段因素有哪些,这些因素如何形塑中国历史发展的轨迹,是十分重要却极难回答的问题。作者以地理环境、文化观念和社会经济结构三个长时段因素,揭示中国历史的深层结构,探寻中国历史演进的逻辑。

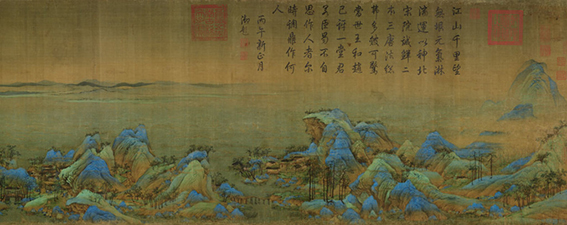

地理环境多样性塑造了区域多样性和民族多样性,其实质是文明多样性。中国长城内外不同的自然条件,使生活在其中的族群发展出两大文明板块。两大板块中又包含黄河中下游地区、长江中下游地区、塞外草原地区、东北地区、新疆等西北地区、吐蕃等西南地区等地域子文明,而其中塞外草原、黄河中下游和长江中下游(或塞外、中原、江南),是三大核心区域。三大核心区域的互动在中国历史演进中发挥了主导性的影响。

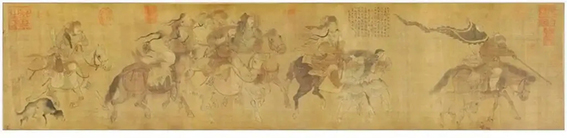

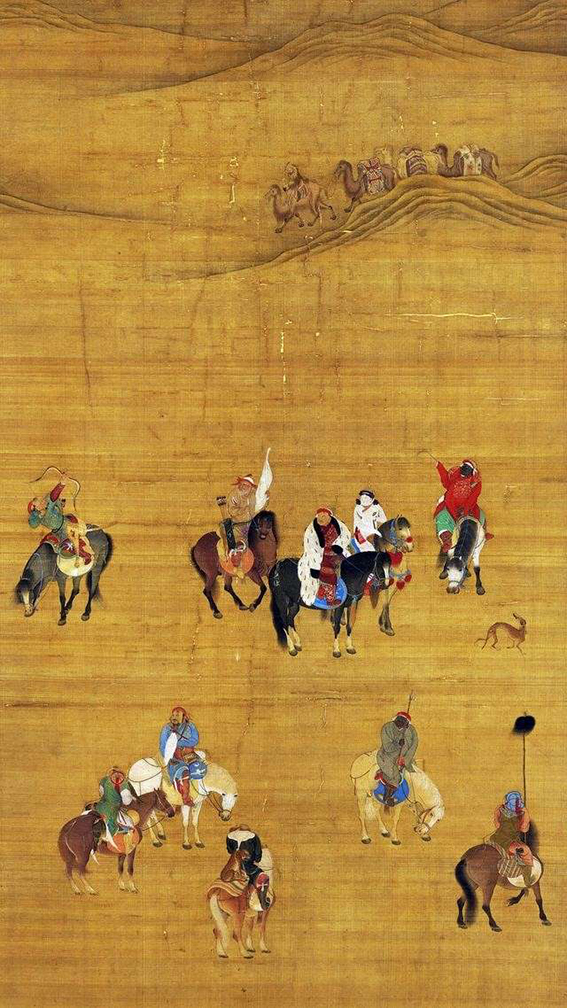

民族的多样性,正是源于上述地理环境中的人群因应不同自然环境,产生不同的制度、文化和生计系统,塑造出不同的区域文明。塞外草原承载游牧民族及游牧文明,黄河中下游与长江中下游承载汉族为主的农耕民族及农耕文明。游牧文明和农耕文明的冲突与融合是对中国历史发展影响最大的一组互动关系。因为中原王朝体制在现实统治结构和思想文化上具有系统、成熟、稳定的特点,塞外游牧民族入主中原毫无例外地都接受中原传统,由部族体制走向王朝体制。互动的主要方式是草原游牧文明南下,由游牧部族体制转向中原王朝体制,同时将游牧民族的旧有传统融入中原制度,由北到南,不同程度地影响中原传统。

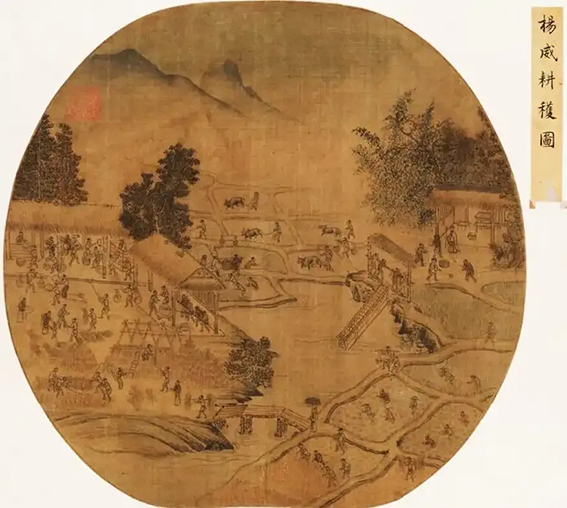

同属农耕文明区域的不同地域,也会衍生具有不同特点的子文明。如植根于“好稼穑,殖五谷”之关中的秦国发展出重农抑商、仰赖强权的编民耕战模式,而滨海渔盐之地的齐国则成为“士农工商”较自由发展模式的“摇篮”。江南文明和中原文明的内核同是农耕文明,因自然环境和民族融合上的差异性,而出现同源而殊途,成为有显著差异的地域子文明。东晋南朝以后,塞外、中原、江南三大核心区域的互动,已不仅是简单的游牧文明与农耕文明的互动,而是呈现出更复杂的格局——草原游牧文明、融合游牧与中原传统的北制,以及更多承袭中原旧有传统的江南文明的南制,三者之间的交织互动。

“王土王民”和“天下秩序”是影响中国历史演进的长时段因素中最主要的文化观念。“王土王民”自先秦以降即是历代王朝奉行的基本理念,其对王朝国家临民理政的影响主要表现在两个方面:一是资源的支配,二是对人身的支配。“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”不仅是深入千家万户的精神观念,也是土地制度领域内实实在在的最高法权规定,使中国古代土地权利表现出国有与私有的两重性,使土地制度大抵处于所有权和占有权、使用权三者相对分离的状态。商鞅变法“开阡陌封疆”以降,虽然也有“各以差次名田宅”的授田,但战国、秦、西汉式的郡县制都是国家计口授田。明代前期实行移民、授田与军民屯田,民众、军士在田土及基本生计上也都依赖于国家,又设严密的黄册、里甲或卫所予以管制。

帝制国家通常允许和保护土地买卖交易,但所交易的仅限于占有权和使用权。地主与民众的租佃关系中,佃农依据租佃契约而享有使用权,地主享有的是占有权,帝制国家则始终把握土地的最高所有权。因而不论国家授田,还是许民买卖,都没有突破“王土王民”的基本原理,可以说“古代中国始终没有私有财产神圣不可侵犯的法律规定与法权传统”。正是因为帝制国家始终把握土地最高所有权,普遍存在编户齐民对帝制国家的直接隶属依附,才普遍存在帝制国家对编民直接的税收等经济强制,以及劳役等超经济强制。

《三论》全书的总体旨归是探索古代中国如何成长发展为统一多民族国家,导向中华民族多元一体的近代中国。《三论》立足于中国历史演进的另一基本原理——“天下秩序”观念,从思想文化层面对此作了系统阐释。中原地区自秦汉建立统一多民族国家,按照天下秩序原理建构的王朝体制,其制度体系的核心是郡县制中央集权体制,到汉武帝时期已经形成治理多民族复合型政治体的成熟模式,即一元化、多层次、多制度的天下国家,其思想文化核心要素是儒家思想为核心的华夷观念、“中国”观念。

在王朝体制下,天下秩序既是建构现实统治的框架,也是王朝合法性的基础。在这一制度体系和解说体系下,一元化中心的“天子”正统地位必须通过兼治华夷、据有“中国”来解说,政治指向就是多民族的“一统”。汉族建立的王朝自然利用华夏身份解说自己建立天下秩序的合法性,以“华夷一统”为目标。非汉民族入主中原,作为王朝体制的构成要素,依然坚持天下秩序,实现“一统”。鲜卑、契丹、女真、蒙古、满族等轮流成为“天下主”,天下秩序的核心“华夷一统”也逐步从观念走向现实,从局部走向整体,而且在不同民族汇融中表现出不同的表达形式。他们自居“中国”而超越其非华夏身份,建立“华夷混一”的天下秩序,如清朝满族统治者为强调非汉民族同样有建立“大一统”的合法性,即使用“天下一统”和“中华一统”替代“华夷一统”。

“大一统”也在民族汇融进程中不断推向深入。作者将多民族统一国家发展进程分为三个阶段:夏商周“三代”酋邦制及宗法封建的松散统一、秦汉以降郡县制“中国一统”和元明清“华夷一统”。秦汉实现了郡县制“中国一统”,将华夏族(汉族)核心区域,即黄河中下游与长江中下游农耕区整合为一体,元明清“华夷一统”形成了囊括中土和塞外的华夷复合式共同体,不仅在于疆域上由“小”变“大”,还在于兼容不同政治体制、生产方式和思想文化,完成了政治文化单一模式到复合模式的过渡,对中国历史及现代中华民族多元一体产生了至深且巨的影响。

社会经济结构对中国历史进程的影响主要是表现在形成了编民耕战和士农工商较自由发展两种帝制国家临民理政的基本模式。两者在民族汇融过程中,衍生出“北制”和“南制”两种既并行又交互的制度模式。

历史总是在一个又一个偶然性相互补充的过程中表现出总体的趋势。例如,《三论》指出,蒙元政权因其非汉民族的身份没有华夷观念束缚,加之游牧传统的主从隶属制影响,在统一过程中重新对西南各族实行了较唐宋羁縻制度更为直接的统治政策。这揭示了蒙古势力南下这一历史偶然性如何促使元明清的西南政策相较于宋代政策发生转向。又如,作者指出朱元璋的出身和个性——乞丐和尚出身,毫无家族、财富等实力等——深刻影响了明初的治国模式选择,促使其采取不分南北“配户当差”治天下的编民耕战模式。朱棣的个人因素继续强化了这一模式。同时,纷繁复杂的偶然性依然统属于环境、观念、社会经济模式等长时段因素塑造的历史结构之中,遵循中国历史普遍性原理和逻辑,自身也成为塑造这一结构的力量。

二、南北问题的制度根源

《三论》接续傅斯年《夷夏东西说》提出的夏、商、周三代“夷与商属于东系,夏与周属于西系”的夷夏东西两个系统之说,以及自东汉以来的中国史常分南北的问题,系统地探讨了南北差异及其导因,作出了与已有研究不同的解释。

南北问题是中国历史研究中的重大问题,学界从南北经济文化轻重易位、南北政权博弈兴替等角度作了丰富的研究,影响最大的是从经济视角讨论南北问题的张家驹关于南宋经济重心南移的研究和冀朝鼎关于基本经济区域转移的论述。此后,从经济视角,特别是经济重心南移、南方经济发展角度的研究难以枚举。

《三论》从制度模式角度深入阐释了南北差异,即两个不同的地域子文明形成的根源。作者指出,东晋南北朝和宋代的分裂对峙,形成了中国历史上的两个南北朝时期,持续时间各达三百年左右,加剧了南方、北方两大地域子文明的差异。第一个南北朝时期,东晋南渡形成的“南朝”线索,主要表现在东晋、宋、齐、梁、陈沿袭汉魏西晋的体制,保持了大土地占有和租佃制等传统;而“北朝”线索形成于“五胡乱华”及其后鲜卑族入主中原,北方游牧传统与华夏文化融合之后,主要表现在北魏、北齐、西魏、北周的体制。本来自然环境存在差异的南方与北方不同的地域文脉,即南制和北制。隋唐统一后,基本沿用北制,以北制为主导并逐步整合北制和南制,中唐以后整体上向“南朝化”过渡,转向以南制为主导,租佃制、大土地占有、两税法和募兵制替代均田制、租庸调和府兵制。北制成为隋唐立国的入口,而南制则是其演进的出口。

宋、辽、夏、金及元初是第二个南北朝。宋朝沿袭唐代南朝化道路发展,社会经济和思想文化都发生重要变革,形成与北方辽、夏、金和元初体制不同的南制,其核心是两税法、租佃制、不抑兼并和募兵制。与宋朝对峙的辽、夏、金和元初北方游牧民族南下后草原制度与中原汉法混合后,形成不同于宋朝体制的北制,其核心则是北方民族频繁带入的主从隶属。

元朝统一后,北制始终是制度本位,南制因素居从属地位。朱元璋建立明朝后实行半南半北、北制占优势的政策,朱棣则实行北方本位政策。明中叶以后南制、北制另一次整合,逐步转为以南制为重心,主要表现是募兵制逐步占据主导,“一条鞭法”取代“配户当差”户役法,民营纳税淘汰匠役制等,其中“一条鞭法”的实行是南制因素压倒北制的“里程碑”。南制和北制的博弈整合,实际是北族游牧文明与华夏中原农耕文明,亦即地域上的上述三大区域文明的冲突和融合。

从南宋南渡到元代和明初北制占据主导,再到明朝后期重回南制传统,这其中江南扮演了重要角色。立足江南的东晋南朝时期,保持了汉魏传统,隐含着历史演进过程中的“通货积财”、农工商并重及富民等可贵“基因”。隋唐统一后,均田制和租庸调制均不实行于江南,江南得以保持南制传统,使唐朝国家最终得以整体上向“南朝化”过渡,唐宋变革,实际上也是以“南朝化”起步的。

元朝灭宋过程中,突破江防后,对江南的征服以招降为主,较少杀戮,江南的先进农业,原有的土地、租佃、赋税等经济制度,繁荣的手工业、商贸及海运、理学、科举制等南宋所继承的唐宋变革的主要成果,得以基本保留或延续发展。北制向江南推广的同时比较完整地保留了江南最富庶、最发达的经济实体,对江南统治较粗疏,南制因素在江南依然存留,江南的城乡基层社会、富民士大夫对江南社会的支配以及租佃制、重商传统和儒学教育等没有根本改变,不自觉地保留或继承了南方唐宋变革的成果,从而为十四世纪以后南北进一步整合发展奠定了良好的基础。从历史的长时段看,这是元朝的可贵贡献。

朱元璋父子推行北制为主的政策,江南社会出现蜕变,是对宋元江南持续继承的“唐宋变革”成果的一种反动。同时唐宋变革成果在元明依然延伸,明中后期重新回归南制的传统,江南农业、手工业和商业得到恢复发展,以富民为主导的农商秩序也逐步恢复重建,隆庆开放海禁,海外贸易迅速恢复发展,东南商品经济再度繁荣,儒士世俗化明显,可视为南宋及元东南城镇社会的重建与发展。由此可见保存南制传统、经济文化处于领先地位的江南在全国南北整合中扮演了重要角色,功用显赫。

作者感慨道:万幸的是,华夏经济和文化,借东晋和南宋南渡在江南得以延续,随着千年来江南的开发而不断扩展和提升,进而在南北统一国度下继续繁荣,不断进步。若是孤立论及元、明二断代,两种模式似乎都可视作利弊相参或利大于弊。然而,从长时段看,从“唐宋变革”的历史趋势和江南在中近古社会发展中的角色看,答案就是另一番模样了。这也正是对中国古代历史,包括江南历史长时段研究的意义。

隋、唐、北宋政治中心都在黄河中下游,元、明、清三朝进而北移燕京,而经济上逐步依赖南方,特别是宋、元、明、清经济命脉都在江南。南北关系上呈现经济上北依赖南、政治上北支配南的新配置和新格局。大运河沟通南北水系交通,适应政治和经济上的错位需要,充当了南方在经济文化上支撑、带动、辐射北方进而推动全国整合发展的特有管道。大运河作为漕运命脉,不仅对多民族国家政治统一具有战略上的积极意义,而且在南北交通、经济文化交流等南北博弈和整合中发挥了不可替代的作用。

《三论》所揭示的南北问题,不仅是经济文化发展水平上的轻重异位,也不止于政治中心和经济中心错位导致的北方在经济上对南方的依赖,更是地域文明的差异,以及南制和北制之别。南北之间的博弈和整合实质是制度和文明的冲突与融合,对国家统一具有重大意义。

三、契合中国历史实情和逻辑的解释框架

《三论》讨论的历史时期主要是秦汉至清,同时前涉先秦,后及近代。中外学界对这两千多年历史研究,提出了唐宋变革论、富民社会理论、农商社会理论、宋元变革论、宋元明过渡论、征服王朝论、新清史等众多理论。《三论》对上述重要理论都展开了不同程度的对话,既有补充发展,也有质疑商榷。如《三论》以“唐宋变革”的源起和流变作为梳理中古历史演变的重要线索,指出“唐宋变革”并非中国历史的突变或变异,而是承续和发展,远源齐国农工商并重“基因”,近承唐朝“南朝化”的“南制”因素,宋以后“唐宋变革”成果又在江南存续演变,在明中后期和清朝繁盛期再次居于主导地位。这是对唐宋变革研究的深化和拓展。作者也驳斥了“征服王朝论”片面夸大北方民族王朝“征服”或“渗透”的主导性,“新清史”片面强调清王朝与内陆亚洲间文化联系的重要性,忽视、掩盖满族文化与汉地文化间关系的密切程度远超前者的历史事实等错误。作者对相关理论的补充、质疑,或对某些理论合理因素的借用,表现了实事求是、理性包容的科学态度和学者风范,并不执着于对这些理论的证成或证伪,而是披沙沥金,提出契合中国历史实情和逻辑的解释框架。

《三论》通过政治支配、南北地域和民族融汇三组议题的研究,提出了认识中国历史发展多样性与整体性的四个重要论断:一是编民耕战和“士农工商”较自由发展是帝制国家临民理政支配社会经济的两种基本政策模式;二是两个南北朝及其衍生的南制和北制深刻影响着中古历史演进;三是秦汉以降统一多民族国家历史经历了秦汉单一式郡县制“中国一统”和元明清复合式“华夷一统”两个阶段;四是社会经济和民族汇融是中国历史发展的两条基本线索。四个论断构成了《三论》多视角阐释中国历史演进轨迹的基本框架。

第一个论断揭示了中原农耕文明中生成的两种帝制国家临民理政政策模式,同时也是两种社会经济模式。由于中原农耕文明在中国历史和中华文明发展中的核心凝聚作用,这两种模式也成为塞外游牧民族进入中原后展开与中原农耕文明融合的基本框架。两种政策模式的交互兴替构成了整个中国古代国家治理和社会经济的基本模式。

作者认为,两种模式分别起源于战国秦国商鞅变法的耕战政策和春秋时期齐国四民“通货积财”的治国道路。编民耕战模式的特点是国家直接统辖编民,身丁管制的课税征役,重本抑末,以藏富于国、举国动员、富国强兵为目标,是一种“管制型政策”。该模式经历秦及西汉鼎盛、北朝隋唐复兴、明朝前期“最后辉煌”。“士农工商”较自由发展模式的特点是财产税为主调节掌控,士农工商各治其业,重视工商,士人和富民构成政治和经济两大支配势力,表现为“兼容型政策”。该模式在东汉、三国、两宋和清朝成为主导模式。编民耕战模式在国家集中资源、动员社会上具有优势,而士农工商较自由发展模式更有利于经济发展和社会繁荣,因而成为不同状态下的兴替选择。

《三论》以南制和北制论述东晋以降两个南北朝所致南北隔离、差异和互动下的历史演进形态。东晋南北朝到隋及唐前期,北制因素在中国北方占据主导地位,南方则形成和保持南制。南宋承袭唐宋变革成果,所代表的南制线索是主流趋势,辽夏金元反映的北制线索也有重要历史作用。元明时期南制和北制经历了元朝、明前期以北制为主导到明中叶以南制为主导的三次博弈整合,明后期最终汇合为一。这构成宋元明清历史的基本脉络和走势。

北制和南制的内核就是编民耕战和士农工商较自由发展两种模式。北制是秦汉编民耕战政策与游牧旧制的结合,而南制是东晋南朝保持的士农工商较自由发展模式的新变结果。作者总结南制、北制的本质差异:“就社会形态的核心——社会关系而言,主从隶属依附,大抵是北制的要害;租佃雇佣,大抵是南制的真谛。前者偏重于超经济的人身强制,后者偏重于经济的契约强制。”

第三个论断则聚焦于华夏族和非华夏族轮流为“天下主”的格局下统一多民族国家从单一式一统到复合式一统的发展历程。秦汉统一是将黄河中下游与长江中下游农耕区整合为一体,即对华夏族(汉族)核心区域建立了直辖统治,是单一式的“车同轨、书同文、行同伦”的郡县制“中国一统”,为汉唐文明的辉煌及辐射周边提供了必要秩序和演进基础。元明清建立了囊括中土和塞外的华夷复合式共同体,特别是元和清完成了塞外游牧区与中土农耕区连为一体的复合式“华夷一统”。秦汉郡县制“中国一统”到元明清“华夷一统”完成了疆域的由小到大,政治文化单一模式到复合模式的过渡,发展出较稳定的华夷复合共同体。

第四个论断,即社会经济和民族汇融构成中国历史发展两条基本线索,是对前三个论断的统摄和概括。编民耕战与“士农工商”两种政策模式的交互演进反映的就是社会经济和民族融汇两条基本线索。而社会经济及民族交融是以南北地域为载体,与南北地域差异混合在一起,北制的形成及其与南制的博弈整合,实质上就是社会经济变迁和民族汇融过程。“中国一统”到“华夷一统”也是民族融汇的结果。

《三论》从社会经济和民族融汇两条线索深刻揭示了中国历史长期发展的基本机制,阐释了地理环境、天下观念、经济结构等长时段因素如何支配和塑造中华文明数千年的基本面貌和走向,回答了中国历史上的丰富区域和民族多样性以何维系其整体性、走向“华夷一统”的共同体的问题。正如作者评述学界讨论傅斯年先生“夷夏东西说”时指出的:任何经典宏论在阐发主流和本质的同时不可避免地舍弃偏枝末节,其存在局部的缺失,乃至不足,亦属正常,无关宏旨,也无法撼动“夷夏东西说”的基本立论及贡献。《三论》在区域上主要讨论塞外、中原和江南三大核心区域子文明的互动,在民族汇融上主要讨论草原游牧文明和中原农耕文明的博弈整合,在区域多样性和民族多样性上都有诸多留白。但该书建构的阐释框架,对中国统一多民族国家历史演进机制、路径和逻辑的揭示极富思想性和理论性,对相关议题的进一步探索具有启发意义。