明清商书中的商业伦理与商人意识

评论内容:

中国古代的商业发展历史悠久,在商朝和西周时期,由于“工商食官”,没有私人商业,也尚未出现关于经商知识的文献。到了春秋战国时期,才出现了很多自由经商的商人。司马迁的《史记·货殖列传》中,记载了数十位善于经营和经商致富的各类人物,其中计然、范蠡、子贡、白圭等,对后世影响很大。直至今日,人们还把与商业相关的经营计谋称为“计然之策,陶朱事业,端木生涯,白圭之术”。后人还根据他们的经营理念,总结辑成《计然书》《陶朱公商训》(又称《陶朱公生意经》)等,成为后世商家的经营宝典。但无论是《计然书》还是《陶朱公商训》,均是后人口耳相授流传下来的,而且散见于历史典籍之中,谈不上是正式的商业书。

正式的传授经商知识的出版物,是明后期才开始出现的,主要是指明清时期由商人或民间书坊编撰出版,以阐述商业规范、商业经营理念、商业道德,传授经商技巧,介绍商品知识、行业特点及行旅指南等为主要内容,以商人为主要阅读群体的读物,学界亦称商业书、商人书。这类图书在明后期开始出现并广泛刊行,清代商书不仅种类增多,内容也更为丰富。

明清商书的出现,说明这一时期的商人对于经商知识的获取,已不再满足于父子相传或师徒相授的传统形式,而是开始注重商业知识的系统累积与传播,重视从职业教育的角度培养子弟生徒。大量商书公开刊印示知世人,也说明其时商书的内容已成为社会公认的有用知识,开始为公众所接受。可以说,明清商书集中体现了当时商人的经营理念,反映了这一时期的商人意识与商业伦理。

“商贾士农咸乐业”:对商人职业的肯定

在中国古代,由于受“士农工商”职业等级序列的影响,加之政府“重农抑商”的政策背景,“农本工商末”的观念是根深蒂固的。明后期,随着社会经济的发展和工商业的日益繁荣,社会上出现了“士好言利”现象,士人们也提出了“四民异业而同道”的“新四民论”之说。这些社会思潮与思想的变化体现在商书上,便是明代商书中关于士农工商职业关系的诸多表述,较之前代有了很大不同。明末程春宇《士商类要》中提出“商贾士农咸乐业,恩波浩荡海天同”,李留德《客商一览醒迷》中也直言:“人生于世,非财无以资身;产治有恒,不商何以弘利?”在这里,商书作者已开始将商贾与士农并列为业,而不再有贵贱本末之别。

清代乾隆年间的《生意世事初阶》,则将商贾之理财视为居家之急务,并与为官出仕,“出而裕国”相提并论,而《贸易须知》更是希望学习者“研求温习,玩味熟思”,并把“异日有成,出人头地”的希望寄托于经商之上。可以说,在对商人角色的职业认知方面,清代的商书较之明代商书具有更加鲜明的职业自信和角色认同。这说明,随着时代的发展,经商在人们眼中已成为一种顺应时代潮流的时尚之举,“良贾何负闳儒”已不再仅仅是士大夫们的感慨,而是切切实实地体现在商人思想意识之中。

“四业惟商最苦辛”:对经营环境的切身感受

明清商人的思想意识,与其商业经营环境的影响密不可分。明清各类商书中,多处可见著述者对经商不易之感叹。这中间既有对春夏秋冬漂泊异乡之辛劳的感慨,也有对经营途中骗子盗贼之觊觎的提防,更有对官场欺诈勒索的诫惧与痛恨。李留德《客商一览醒迷·附悲商歌》中叹道,“四业惟商最苦辛,半生饥饱几曾经。荒郊石枕常为寝,背负风霜拨雪行。”这种“宿水餐风疲岁月,争长竞短苦心肠”的旅途奔波、“披星步峻”之辛苦的背后,还有“一逢牙侩诓财本,平地无坑陷杀人”之强烈的无安全感。

如果说客观上的旅途环境令商人缺少安全感,外出经营如履薄冰,那么制度保障上的缺陷则直接影响了明清商人的意识形态。纵观中国古代,商人始终在“重义轻利”的社会氛围中生存,个人经商也是在“重农抑商”的政策下发展,历朝政府缺乏相应的保护商人利益的法律制度。虽然清代的工商政策趋向宽松,各级官员的“恤商”思想也有所发展,皇帝时有恤商、宽商之诏谕,可以说提供了一种较之前代更有利于工商业发展和提高商人地位的制度环境,但却始终没有明确保护商人利益的制度保障机制。明清时期民间的商事纠纷,仍然多由各级地方官员依据具体情况,“酌以情理”断案。这一制度环境对商人思想意识的直接影响,便是明清商书中所表现出来的商人普遍敬官、畏官及至依赖于官的现象。对此,程春宇的《士商要览·买卖机关》中有一训诫值得关注:

是官当敬,凡长宜尊……官无大小,皆受朝廷一命,权可制人,不可因其秩卑,放肆慢侮,苟或触犯,虽不能荣人,亦足以辱人;倘受其叱挞,又将何以洗耻哉。凡见官长,须起立引避,盖尝为卑为降,实吾民之职分也。不论贫富,或属我尊长,或年纪老大,遇我于座于途,必须谦让恭敬,不可狂妄僭越。

这是教育人们对官吏和年长者要尊敬,比较强调中国传统的长幼有序的伦理规范。但在这一“是官当敬”训诫的背后,则是警示人们:官吏们均属朝廷命官,是得罪不起的,其权可制人,万“不可因其秩卑,放肆慢侮”,否则,“苟或触犯,虽不能荣人,亦足以辱人”。这非常突出地反映了商人们对官府及至官吏的一种敬畏心态,这说明,在当时的制度环境下,敬官、畏官倾向在明清商人中是普遍存在的。“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”始终是他们难以逾越的窟窿顶。中国古代的商人们始终走在权力与经济交织的钢丝绳上,要时常受到官吏多种勒索,忍受政府的政策性苛税,不得不对当权者谦卑恭敬,这一点到明清时期也未有大的改变。

商书中对经商人员的告诫也让我们看到,中国古代商人时常处于一种矛盾的两难之中,一方面,传统的伦理道德轻视趋炎附势、倚官仗势之辈,尤其将那些趋炎附势之辈视同小人,“若见人有财有势,锦上添花,益加趋奉,此为彻小人也”。另一方面,“官无大小”“权可制人”的现实环境,也使得他们根本无法掌控自己的命运。在传统的“学而优则仕”的社会环境中,商人们最终仍多有“明明捡点,万般唯有读书高”之感慨。在这样的制度环境下,正如余英时所指出的,“传统的官僚专制体系有如天罗地网,‘良贾’固然不负于‘闳儒’,但在官僚体制之前,却是一筹莫展了”,商人们也只能在权力束缚的夹缝中艰难而顽强地生存发展。

“心底敦厚,以义行商”:明清商业伦理的构建

商业作为社会不可或缺的一种职业,其行为的本质是讲求利益的,不可避免地会带有唯利是图的属性,因此,“义”“利”之辨就成为商业伦理之核心。中国古代的传统伦理受儒家思想影响,强调的是重义轻利,赤裸裸的损人利己、见利忘义是要受到谴责的。明清时期固然有“士好言利”之社会氛围,但如何协调“利”与“义”的关系,仍是从事经营活动的商人们所难以回避的问题。

从商书的记载来看,在“利”“义”关系问题上,商书提倡君子之财,取之有道,反对见利忘义。商书要求商人重信义,守然诺,不刻剥;宣传“商亦有道,敦信义,重然诺,习勤劳,尚节俭。此四者,士农工皆然,而商则尤贵,守则勿失”等理念。这实际上在理论上解决了此前一直困扰商人们的商业伦理问题。由此,经商在道义上成为一种能被大家接受和认可的职业。

在中国古代,政府对民众的教化是以董仲舒的“三纲五常”为中心的,因此,“仁、义、礼、智、信”的传统对明清商人也是影响至深。我们看到,在商人的职业道德和道德规范方面,明清商书非常注重结合传统的伦理道德观念,来规范和引导从业者。例如,商书倡导艰苦创业,节俭为本,指出“贸易之道,勤俭为先,谨言为本”;“富从勤得,贫系懒招”。在个人修养方面,一要勤,“做事须向人前,不可偷懒”;二要谨,“谨则事事小心,不敢妄为”;三要廉,“廉则不贪,可以守分安身”;四要俭,“俭可以养廉”;五要谦,“谦则受益无穷”;六要和,“和则外侮不来”。

综观明清时期的商书,以《客商规鉴论》《士商类要》《客商一览醒迷》《商贾便览》和《生意世事初阶》《贸易须知》等为代表,基本上构建了明清商业伦理的基本内容。总之,诚信为本,以义行商,公平交易,光明正大,诚实无欺,重恩守信,“取财以道,利己利人乃见本”,是当时商书中尤为强调的为商之道,也是明清商业伦理的中心内容。这也让人们看到了这一时期商人们对自身群体行为的约束与修养要求,有助于改善商人以往见利忘义、唯利是图的负面形象。

“广行方便广施仁”:商人形象的新塑造

中国古代的商人,给人们的形象以负面居多。唐朝元稹的《估客乐》对商人那种“求利无不营”的唯利是图,“卖假莫卖诚”的利欲熏心,“输石打臂钏,糯米吹项璎”的假货坑人,“所费百钱本,己得十倍赢”的高额利润等描述给人们留下了深刻印象。以至在民众看来,“商”与“奸”密不可分,民间甚至有“无奸不商”之说。因此,除却政府意识形态层面上对“贱商”的宣传,中国古代商人在人们心目中这种唯利是图的负面形象,使得人们在道德上对商人不认同,也是民间轻商的一个重要原因。

商书的出现,对明清商人而言意义重大。它标志着中国商业在经历了数千年的发展之后,商道日趋成熟,商人们形成了属于自己的行业准则和指导原则,开始自我提升自身素质,并构建带有浓厚儒家文化色彩的商业文化。

明清商书中不时可见“抱德怀才岂惮贫,广行方便方施仁。光明正大无荣辱,留此心田荫后人”“处世为人做一场,要留名节与纲常”等之类的劝诫,教导从商者应行事磊落,志向远大,要有救困扶危,济弱扶贫的社会责任感,要广施仁义,留善名于世间。

这些教诲既是对从商者的期望与要求,也是明清时期众多商人在经商致富后,热心致力于慈善事业的实际写照。明清时期的商人们已经意识到,不能只是一味追求私利,还应当追求公义,承担一些社会责任。明清各地方志及商人族谱有大量的资料记载,很多商人在从贾致富后,将资金投向家乡或经商所在地的公益事业。他们“急公趋义,或输边储,或建官廨,或筑城隍,或赈饥恤难,或学田、道路、山桥、水堰之属,且输金千万而不惜,甚至赤贫之士,黾勉积蓄十数年而一旦倾囊为之”。

商人们的各种“义行”,也成为时人对其社会价值评判的重要依据。例如,明清徽州家谱、方志和文人笔记等文献为徽商立传,有很多不是记载他们的商业经营如何成功,而是记载他们经商过程中的各种义行,以及经商致富后如何报效家族、乡里和国家。在这里,各类“儒行”“义举”已成为徽州民间评判商人德行的一个重要指标。

仔细翻阅明清时期的各类商书,我们会发现,这些商书内容非常丰富,既有与商业有关的知识,还包容旅游、交通、气象、养生、卜验、交际应酬、安全、文化娱乐等天文地理和日用常识,以及各种历史知识、典章制度等,其实用性、应用性很强。这些丰富多彩的内容,自然是为了帮助商人了解当时社会状况所需,进而提高商人的知识文化素养。

明清商书对从商者进行商业技能培训和富有浓厚儒家文化色彩的商业伦理教育,展示了明清商人提升自身素质的渴望与追求。虽然这一时期商人群体中仍有很多唯利是图、见利忘义之辈,也不否认有些商人对社会公益和慈善事业的慷慨捐助有时与自身利益密切关联,或有一定的利益输送,但总体而言,明清商人的综合素质大有提高。清代山西举人刘大鹏曾感慨:“商贾之中,深于学问者亦不乏人。余于近日晋接周旋遇了几个商人,胜余十倍,如所谓鱼盐中有大隐,货殖内有高贤。信非虚也。自今以往,愈不敢轻视天下人矣。”

另一方面,这个群体较之过去还有一种显著改变,那就是他们不再像以往朝代的特权商人那样依赖特权致富,他们中间固然也有仰赖官荫的“红顶商人”,但大多数人主要是依靠自己的吃苦耐劳、努力经营发财致富,普通(平民)商人已成为这个群体(商帮)的主流。众多商人的慈善行为,符合儒家思想中重义轻利、乐善好施的伦理要求,显示了商人们奉献社会的公益之心,有助于改善和提升明清商人的社会形象,他们也因此而获得了“贾而好儒”的“儒商”名声。值得注意的是,这种主动参与社会公益的行为,后来也成为商人群体的一种默契传统。此后,每当社会有难,商人和企业家们便成为协助政府救助赈灾的重要民间力量。

(作者系复旦大学历史系教授)

《走向大众的“计然之术”——明清时期的商书研究》张海英著 中华书局·聚珍文化出版

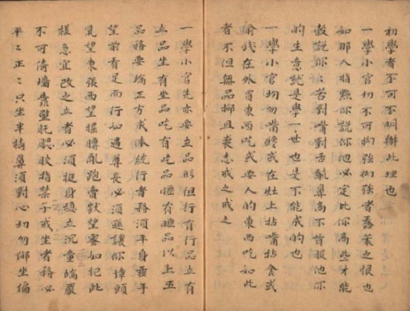

明清商书《贸易须知》

《类聚三台万用正宗》

■张海英

中国古代的商业发展历史悠久,在商朝和西周时期,由于“工商食官”,没有私人商业,也尚未出现关于经商知识的文献。到了春秋战国时期,才出现了很多自由经商的商人。司马迁的《史记·货殖列传》中,记载了数十位善于经营和经商致富的各类人物,其中计然、范蠡、子贡、白圭等,对后世影响很大。直至今日,人们还把与商业相关的经营计谋称为“计然之策,陶朱事业,端木生涯,白圭之术”。后人还根据他们的经营理念,总结辑成《计然书》《陶朱公商训》(又称《陶朱公生意经》)等,成为后世商家的经营宝典。但无论是《计然书》还是《陶朱公商训》,均是后人口耳相授流传下来的,而且散见于历史典籍之中,谈不上是正式的商业书。

正式的传授经商知识的出版物,是明后期才开始出现的,主要是指明清时期由商人或民间书坊编撰出版,以阐述商业规范、商业经营理念、商业道德,传授经商技巧,介绍商品知识、行业特点及行旅指南等为主要内容,以商人为主要阅读群体的读物,学界亦称商业书、商人书。这类图书在明后期开始出现并广泛刊行,清代商书不仅种类增多,内容也更为丰富。

明清商书的出现,说明这一时期的商人对于经商知识的获取,已不再满足于父子相传或师徒相授的传统形式,而是开始注重商业知识的系统累积与传播,重视从职业教育的角度培养子弟生徒。大量商书公开刊印示知世人,也说明其时商书的内容已成为社会公认的有用知识,开始为公众所接受。可以说,明清商书集中体现了当时商人的经营理念,反映了这一时期的商人意识与商业伦理。

“商贾士农咸乐业”:对商人职业的肯定

在中国古代,由于受“士农工商”职业等级序列的影响,加之政府“重农抑商”的政策背景,“农本工商末”的观念是根深蒂固的。明后期,随着社会经济的发展和工商业的日益繁荣,社会上出现了“士好言利”现象,士人们也提出了“四民异业而同道”的“新四民论”之说。这些社会思潮与思想的变化体现在商书上,便是明代商书中关于士农工商职业关系的诸多表述,较之前代有了很大不同。明末程春宇《士商类要》中提出“商贾士农咸乐业,恩波浩荡海天同”,李留德《客商一览醒迷》中也直言:“人生于世,非财无以资身;产治有恒,不商何以弘利?”在这里,商书作者已开始将商贾与士农并列为业,而不再有贵贱本末之别。

清代乾隆年间的《生意世事初阶》,则将商贾之理财视为居家之急务,并与为官出仕,“出而裕国”相提并论,而《贸易须知》更是希望学习者“研求温习,玩味熟思”,并把“异日有成,出人头地”的希望寄托于经商之上。可以说,在对商人角色的职业认知方面,清代的商书较之明代商书具有更加鲜明的职业自信和角色认同。这说明,随着时代的发展,经商在人们眼中已成为一种顺应时代潮流的时尚之举,“良贾何负闳儒”已不再仅仅是士大夫们的感慨,而是切切实实地体现在商人思想意识之中。

“四业惟商最苦辛”:对经营环境的切身感受

明清商人的思想意识,与其商业经营环境的影响密不可分。明清各类商书中,多处可见著述者对经商不易之感叹。这中间既有对春夏秋冬漂泊异乡之辛劳的感慨,也有对经营途中骗子盗贼之觊觎的提防,更有对官场欺诈勒索的诫惧与痛恨。李留德《客商一览醒迷·附悲商歌》中叹道,“四业惟商最苦辛,半生饥饱几曾经。荒郊石枕常为寝,背负风霜拨雪行。”这种“宿水餐风疲岁月,争长竞短苦心肠”的旅途奔波、“披星步峻”之辛苦的背后,还有“一逢牙侩诓财本,平地无坑陷杀人”之强烈的无安全感。

如果说客观上的旅途环境令商人缺少安全感,外出经营如履薄冰,那么制度保障上的缺陷则直接影响了明清商人的意识形态。纵观中国古代,商人始终在“重义轻利”的社会氛围中生存,个人经商也是在“重农抑商”的政策下发展,历朝政府缺乏相应的保护商人利益的法律制度。虽然清代的工商政策趋向宽松,各级官员的“恤商”思想也有所发展,皇帝时有恤商、宽商之诏谕,可以说提供了一种较之前代更有利于工商业发展和提高商人地位的制度环境,但却始终没有明确保护商人利益的制度保障机制。明清时期民间的商事纠纷,仍然多由各级地方官员依据具体情况,“酌以情理”断案。这一制度环境对商人思想意识的直接影响,便是明清商书中所表现出来的商人普遍敬官、畏官及至依赖于官的现象。对此,程春宇的《士商要览·买卖机关》中有一训诫值得关注:

是官当敬,凡长宜尊……官无大小,皆受朝廷一命,权可制人,不可因其秩卑,放肆慢侮,苟或触犯,虽不能荣人,亦足以辱人;倘受其叱挞,又将何以洗耻哉。凡见官长,须起立引避,盖尝为卑为降,实吾民之职分也。不论贫富,或属我尊长,或年纪老大,遇我于座于途,必须谦让恭敬,不可狂妄僭越。

这是教育人们对官吏和年长者要尊敬,比较强调中国传统的长幼有序的伦理规范。但在这一“是官当敬”训诫的背后,则是警示人们:官吏们均属朝廷命官,是得罪不起的,其权可制人,万“不可因其秩卑,放肆慢侮”,否则,“苟或触犯,虽不能荣人,亦足以辱人”。这非常突出地反映了商人们对官府及至官吏的一种敬畏心态,这说明,在当时的制度环境下,敬官、畏官倾向在明清商人中是普遍存在的。“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”始终是他们难以逾越的窟窿顶。中国古代的商人们始终走在权力与经济交织的钢丝绳上,要时常受到官吏多种勒索,忍受政府的政策性苛税,不得不对当权者谦卑恭敬,这一点到明清时期也未有大的改变。

商书中对经商人员的告诫也让我们看到,中国古代商人时常处于一种矛盾的两难之中,一方面,传统的伦理道德轻视趋炎附势、倚官仗势之辈,尤其将那些趋炎附势之辈视同小人,“若见人有财有势,锦上添花,益加趋奉,此为彻小人也”。另一方面,“官无大小”“权可制人”的现实环境,也使得他们根本无法掌控自己的命运。在传统的“学而优则仕”的社会环境中,商人们最终仍多有“明明捡点,万般唯有读书高”之感慨。在这样的制度环境下,正如余英时所指出的,“传统的官僚专制体系有如天罗地网,‘良贾’固然不负于‘闳儒’,但在官僚体制之前,却是一筹莫展了”,商人们也只能在权力束缚的夹缝中艰难而顽强地生存发展。

“心底敦厚,以义行商”:明清商业伦理的构建

商业作为社会不可或缺的一种职业,其行为的本质是讲求利益的,不可避免地会带有唯利是图的属性,因此,“义”“利”之辨就成为商业伦理之核心。中国古代的传统伦理受儒家思想影响,强调的是重义轻利,赤裸裸的损人利己、见利忘义是要受到谴责的。明清时期固然有“士好言利”之社会氛围,但如何协调“利”与“义”的关系,仍是从事经营活动的商人们所难以回避的问题。

从商书的记载来看,在“利”“义”关系问题上,商书提倡君子之财,取之有道,反对见利忘义。商书要求商人重信义,守然诺,不刻剥;宣传“商亦有道,敦信义,重然诺,习勤劳,尚节俭。此四者,士农工皆然,而商则尤贵,守则勿失”等理念。这实际上在理论上解决了此前一直困扰商人们的商业伦理问题。由此,经商在道义上成为一种能被大家接受和认可的职业。

在中国古代,政府对民众的教化是以董仲舒的“三纲五常”为中心的,因此,“仁、义、礼、智、信”的传统对明清商人也是影响至深。我们看到,在商人的职业道德和道德规范方面,明清商书非常注重结合传统的伦理道德观念,来规范和引导从业者。例如,商书倡导艰苦创业,节俭为本,指出“贸易之道,勤俭为先,谨言为本”;“富从勤得,贫系懒招”。在个人修养方面,一要勤,“做事须向人前,不可偷懒”;二要谨,“谨则事事小心,不敢妄为”;三要廉,“廉则不贪,可以守分安身”;四要俭,“俭可以养廉”;五要谦,“谦则受益无穷”;六要和,“和则外侮不来”。

综观明清时期的商书,以《客商规鉴论》《士商类要》《客商一览醒迷》《商贾便览》和《生意世事初阶》《贸易须知》等为代表,基本上构建了明清商业伦理的基本内容。总之,诚信为本,以义行商,公平交易,光明正大,诚实无欺,重恩守信,“取财以道,利己利人乃见本”,是当时商书中尤为强调的为商之道,也是明清商业伦理的中心内容。这也让人们看到了这一时期商人们对自身群体行为的约束与修养要求,有助于改善商人以往见利忘义、唯利是图的负面形象。

“广行方便广施仁”:商人形象的新塑造

中国古代的商人,给人们的形象以负面居多。唐朝元稹的《估客乐》对商人那种“求利无不营”的唯利是图,“卖假莫卖诚”的利欲熏心,“输石打臂钏,糯米吹项璎”的假货坑人,“所费百钱本,己得十倍赢”的高额利润等描述给人们留下了深刻印象。以至在民众看来,“商”与“奸”密不可分,民间甚至有“无奸不商”之说。因此,除却政府意识形态层面上对“贱商”的宣传,中国古代商人在人们心目中这种唯利是图的负面形象,使得人们在道德上对商人不认同,也是民间轻商的一个重要原因。

商书的出现,对明清商人而言意义重大。它标志着中国商业在经历了数千年的发展之后,商道日趋成熟,商人们形成了属于自己的行业准则和指导原则,开始自我提升自身素质,并构建带有浓厚儒家文化色彩的商业文化。

明清商书中不时可见“抱德怀才岂惮贫,广行方便方施仁。光明正大无荣辱,留此心田荫后人”“处世为人做一场,要留名节与纲常”等之类的劝诫,教导从商者应行事磊落,志向远大,要有救困扶危,济弱扶贫的社会责任感,要广施仁义,留善名于世间。

这些教诲既是对从商者的期望与要求,也是明清时期众多商人在经商致富后,热心致力于慈善事业的实际写照。明清时期的商人们已经意识到,不能只是一味追求私利,还应当追求公义,承担一些社会责任。明清各地方志及商人族谱有大量的资料记载,很多商人在从贾致富后,将资金投向家乡或经商所在地的公益事业。他们“急公趋义,或输边储,或建官廨,或筑城隍,或赈饥恤难,或学田、道路、山桥、水堰之属,且输金千万而不惜,甚至赤贫之士,黾勉积蓄十数年而一旦倾囊为之”。

商人们的各种“义行”,也成为时人对其社会价值评判的重要依据。例如,明清徽州家谱、方志和文人笔记等文献为徽商立传,有很多不是记载他们的商业经营如何成功,而是记载他们经商过程中的各种义行,以及经商致富后如何报效家族、乡里和国家。在这里,各类“儒行”“义举”已成为徽州民间评判商人德行的一个重要指标。

仔细翻阅明清时期的各类商书,我们会发现,这些商书内容非常丰富,既有与商业有关的知识,还包容旅游、交通、气象、养生、卜验、交际应酬、安全、文化娱乐等天文地理和日用常识,以及各种历史知识、典章制度等,其实用性、应用性很强。这些丰富多彩的内容,自然是为了帮助商人了解当时社会状况所需,进而提高商人的知识文化素养。

明清商书对从商者进行商业技能培训和富有浓厚儒家文化色彩的商业伦理教育,展示了明清商人提升自身素质的渴望与追求。虽然这一时期商人群体中仍有很多唯利是图、见利忘义之辈,也不否认有些商人对社会公益和慈善事业的慷慨捐助有时与自身利益密切关联,或有一定的利益输送,但总体而言,明清商人的综合素质大有提高。清代山西举人刘大鹏曾感慨:“商贾之中,深于学问者亦不乏人。余于近日晋接周旋遇了几个商人,胜余十倍,如所谓鱼盐中有大隐,货殖内有高贤。信非虚也。自今以往,愈不敢轻视天下人矣。”

另一方面,这个群体较之过去还有一种显著改变,那就是他们不再像以往朝代的特权商人那样依赖特权致富,他们中间固然也有仰赖官荫的“红顶商人”,但大多数人主要是依靠自己的吃苦耐劳、努力经营发财致富,普通(平民)商人已成为这个群体(商帮)的主流。众多商人的慈善行为,符合儒家思想中重义轻利、乐善好施的伦理要求,显示了商人们奉献社会的公益之心,有助于改善和提升明清商人的社会形象,他们也因此而获得了“贾而好儒”的“儒商”名声。值得注意的是,这种主动参与社会公益的行为,后来也成为商人群体的一种默契传统。此后,每当社会有难,商人和企业家们便成为协助政府救助赈灾的重要民间力量。

(作者系复旦大学历史系教授)