-

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

-

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

-

邹鲁文化研究 贾庆超等 ¥0.0

姚鼐(1732年—1815年),字姬传,一字梦穀,室名惜抱轩,世称惜抱先生,安庆府桐城人。清代散文家,与方苞、刘大櫆并称。治学以经学为主,兼及子史、诗文。他文宗方苞,师承刘大櫆,主张“有所法而后能,有所变而后大”,在方苞重义理、刘大櫆长于辞章的基础上,提出“义理、考据、辞章”三者不可偏废,发展和完善了桐城派文论。为桐城派散文之集大成者。著有《惜抱轩诗文集》,编有《古文辞类纂》等。基于姚鼐在文学史和学术史上的地位,研究姚鼐者代不乏人,亦有年谱之作。现安徽大学卢坡教授新编《姚鼐年谱》,集前人研究之大成,特别注重姚鼐书信等资料的辑佚和发掘;500多封姚鼐信札,使得姚鼐生平很多细节可以还原。此书将为姚鼐研究、桐城派研究、乾嘉文坛研究提供有益参考。

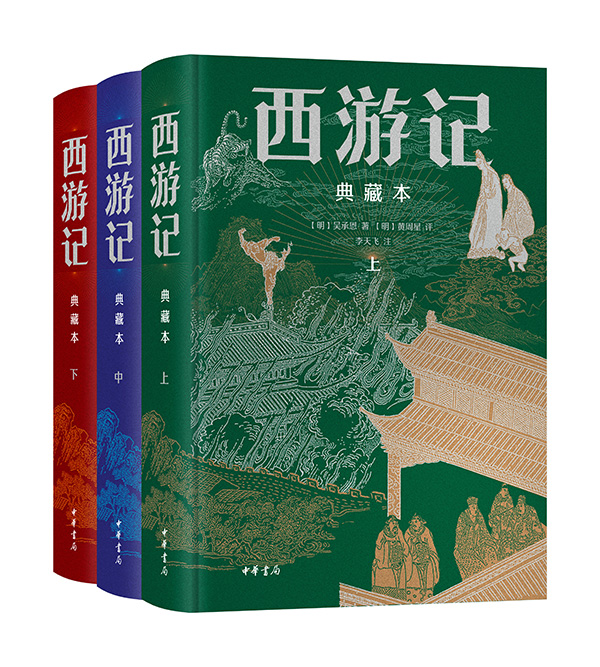

《西游记》原著,不仅是一本热闹的神佛小说,更是一部展示儒释道三教合一、拥有完整世界观与人生观的哲学宗教著作。中华书局拥有丰厚而独家的传统文化出版资源,在《西游记》出版中,不但在原文、评点和注释上做到了权威可靠,更根据《西游记》全书情节与思想主旨,开发了非常丰富的周边,做到权威性、可读性、观赏性兼备。

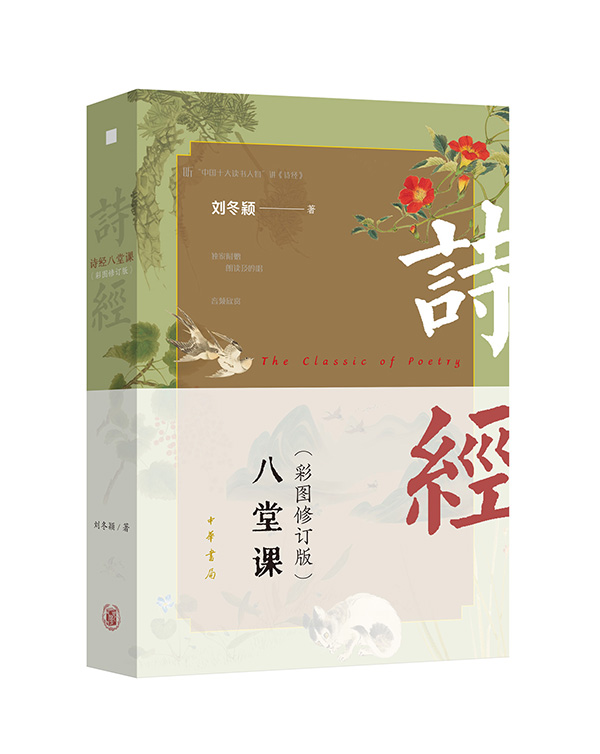

全书以“风雅中国”的序言开头,点出《诗经》风雅精神的优美与千年传承。正文分八讲,既有《诗经》的起源、基本概念、与当时社会之关系,又有对《诗经》三大组成部分“风”“雅”“颂”的详细讲解,最后点明《诗经》“群经之首”的历史地位,循序渐进,将《诗经》的方方面面娓娓道来。附录则精选《诗经》名篇数十篇,作详注与评析。配有《诗经》名物、出土文物、古代绘画等全彩插图百余幅,图文辉映,并附赠《诗经》朗诵、吟唱音频及视频,全方位满足读者学习、欣赏《诗经》所需。

《红楼梦新证》是20世纪红学史上具有里程碑意义的一部著作,也是周汝昌先生的代表作,它在出版之初就广受赞誉,一纸风行,影响播于海外。自1953年棠棣版问世以来,《红楼梦新证》不断再版、重印,迄今仍然是广大《红楼梦》研究者和红学爱好者的重要参考读物,正如作者所述,“它的学术大方向是经受了考验而可以站立于百家争鸣之中仍有其凛凛之生气”,其学术价值与学术史意义毋庸赘言。本书系在中华书局2016年版的基础上推出的2025年重排重校版,利用古籍数据库和相关图书资料,对全书作了进一步校订,并更换了部分插图。

全书分为四个部分。上编属史述性质,简要地叙述了教坊(司)自唐至清的历史发展过程,也呈现了教坊艺人的基本情况和教坊伎艺的基本特点。中编属考论性质,主要是对教坊与文学艺术关系的研究,涉及教坊制度、教坊杂剧、教坊院本、教坊大曲等多个方面。下编属史料辑录和整理性质,共录得教坊散见史料1200馀条,并作了分类和编年整理。附编则录得“教坊专书”8种及“教坊戏剧”23种,并作了简要介绍。总之,该书从“乐制”这一新角度切入,以探讨中国古代文学和艺术问题,尤其是中国传统戏剧和戏曲问题,是一部关于教坊的全面、系统、详尽的著述。

《隐居通议》三十一卷,元人刘壎撰,是宋元时期的重要笔记体著述。是书为笔记杂记体,以零星札记的形式平章学术、谈论诗词文赋。在体例上,随笔杂录,分门类编,又多录诗文全编,得以在宋元诗文辑佚方面具备一定价值,《四库提要》称其“于征文考献,皆为有裨,固谈艺者所必录也”。本书以台湾所藏清刘凝整理本(清写本)为底本进行整理。

所收函电以讨伐陈炯明为主要内容,涉及孙中山在沪期间所进行的军事斗争、政坛纷争、国民党改组、国民党海外支部与华侨筹款运动等方面,涉及人物众多,大多是民国史上的重要人物,如蒋介石、汪精卫、胡汉民、廖仲恺、李烈钧、邹鲁、古应芬、卢永祥、徐树铮、张继、谢持、林森,等等。部分函电上存有孙中山先生的亲笔批示,第一九四通等来电保存了国共合作与国民党改组的重要内容,更加凸显了本书的学术价值和收藏价值。

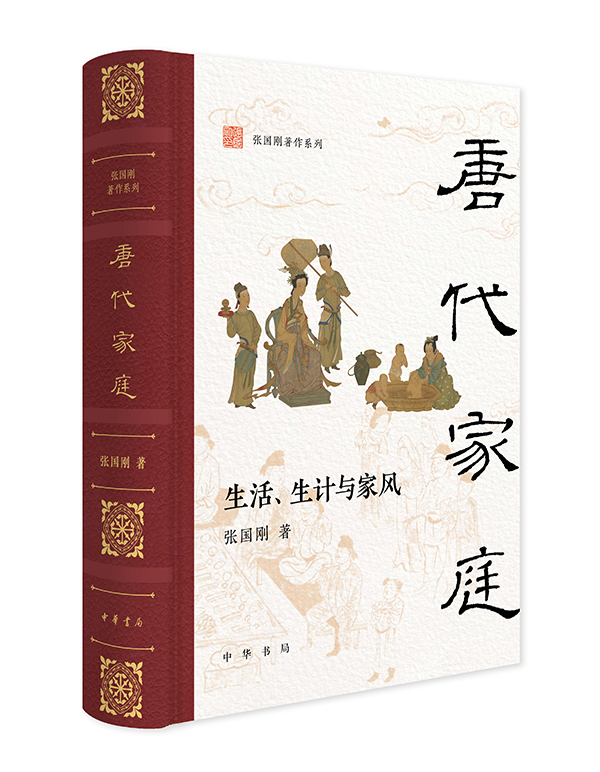

本书聚焦唐代的家庭形态、生计维系、分家析产、婚俗礼法、夫妻关系、妇女生活、尊长赡养、子女生育,乃至性爱伦理等家庭生活史内容,广泛吸取各种史料,如史传、墓志石刻、敦煌吐鲁番文书、诗歌、笔记小说、佛教文献等材料,生动剖析了唐代家庭的家教门风、世俗信仰及乡里组织等议题,浓墨重彩地勾勒出唐代家庭生活的多彩画卷,呈现了唐代基层社会的运作实态,是唐代家庭与社会研究之佳作。

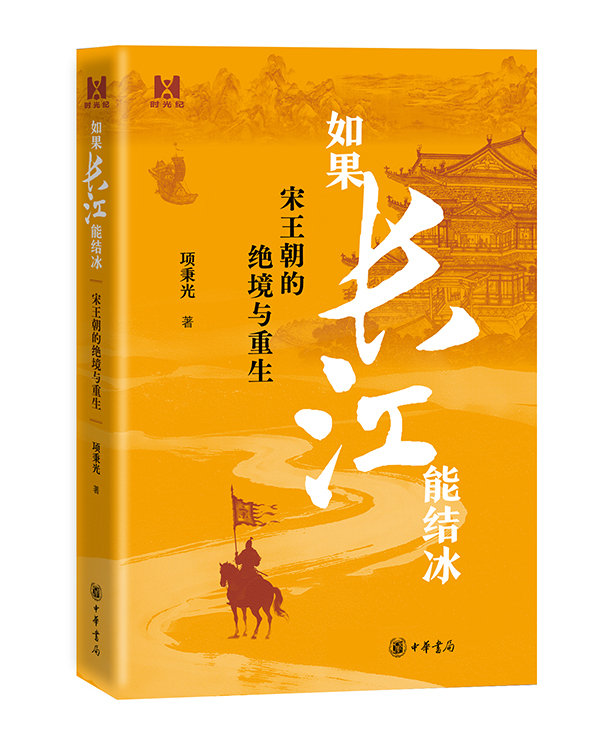

本书全景式地描绘了从“靖康之难”后宋室南渡,到流亡朝廷在金兵追击下风雨飘摇的“绝境”,再到依托长江、秦岭天险与军民奋力抵抗而“重生”的全过程。作者不仅生动再现了高宗南逃、和尚原大捷等关键历史场景,更深入剖析了文官党争、以文御武的国策、地理与军事的互动等王朝的结构性危机,揭示了南宋得以幸存的深层原因。作品兼具思想深度与叙事张力,是一部引人深思的历史佳作。

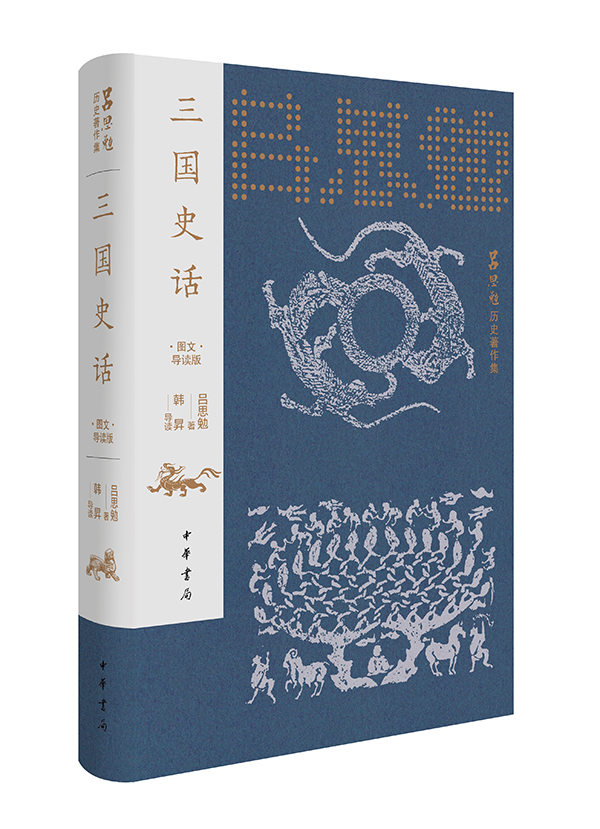

《三国史话》是吕思勉先生撰写的通俗史学代表作,讲的是读者熟知的三国史事。初版1943年由上海开明书店印行。本次出版,邀请复旦大学韩昇教授撰写《导读》,并配有图片五十余幅,旨在为读者提供一部了解三国正史的图文并美之作。在本著中,吕思勉秉持“还原历史本来面目”的史学趣味,从汉末的宦官、黄巾讲到三国的战事与纷争,纠正时人对于三国史事的认知谬误,或借助史事阐发事理,或对历史人物细细评说,融会贯通,颇有新见。

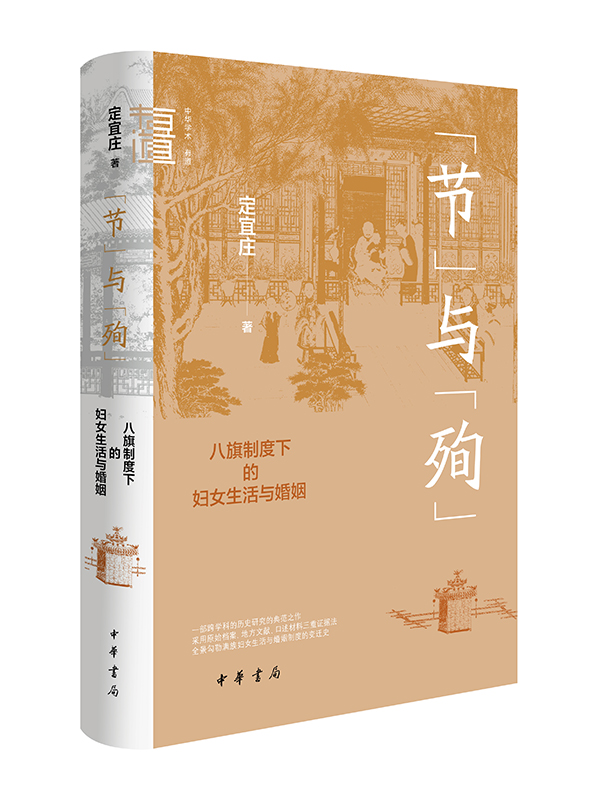

本书选取八旗婚姻习俗这一特定角度为路径,利用大量满文档案,从“节”与“殉”两个字入手,详述了曾经散处山林之间的女真诸部落妇女在入关接受汉族儒家社会的贞节观念之后,在习俗、心态、文化等方面受到的影响和产生的深层次结构性变化。这正是满族社会接受汉族文化影响后发生的最深刻的变革之一。作者在考察旗人妇女的生活境遇和婚姻状况时,始终与清朝的根本制度——八旗制度密切结合,详述了该民族几种婚姻制度和习俗从起源到发展、消亡的过程,以期对整个民族经历的历史变革做出更深入、更细致的解读与阐释。

《唐史史料学》是著名历史学家、文献学家黄永年先生撰写的一部教材,系统梳理了有关唐代历史研究的基础文献与史料运用方法。将唐史史料分为纪传、编年、典章制度、职官、仪注、法令、诏令、地理、谱牒及职官姓名、杂史杂说小说、诗文、类书、金石、书目以及敦煌吐鲁番文书十五类,结合作者的治史心得,有重点地介绍了这些史料的源流、价值和使用方法。既是攻读唐史者的教科书,亦为唐史研究者与爱好者的参考读物。

刘锦棠(1844—1894),字毅斋,湖南湘乡人。本书记录了刘锦棠在稳定边疆、发展生产、关注民生、兴办教育、改革军事、废除旧制、筹办外交等方面的贡献,展现了清王朝对新疆、陕、甘等地的治理情况,内容广泛,史料翔实,可供近代史研究者和爱好者参考。

清末新军是中国最早的现代化陆军,对它的认识大多停留在中央军事机构,或北洋新军的编练上。而各省的军事改革是由什么机构来实施,具体如何推进?它与中央军事改革的关系如何?这些问题并没有系统、切实的答案。 清末新军在武昌打响了辛亥革命的第一枪,全国内地各省除河南外,新军纷纷响应,清王朝分崩离析。既往观点认为,这是革命党人运动的结果。然而清末十年各省政府对新军的掌握真的如此脆弱不堪,让革命党人轻易渗透?各省普遍设立的新式省级军事机构——督练公所,主导地方新军的编练和指挥,为什么没有提升清政府在地方上的军事治理能力,无法应对军事风险? 围绕上述问题,书稿以督练公所与清末军事改革为研究对象,充分利用中外档案馆藏档案、各地图书馆馆藏史料,从督练公所的设立演变、结构运作、与央地各级军事机构关系、地方军事改革实践、风险应对等方面,具体考察这一省级新式军事机构的变迁轨迹、组织系统、运作机制及其与清末军事改革之间的互动关系,由此揭示督练公所在清末军事改革中扮演的角色与发挥的作用,以及清政府最后十余年间在地方上的军事掌控、治理形式和能力。

本书是复旦大学文史研究院和新加坡国立大学中文系合办的“多元视角下的明清社会与文化”国际学术研讨会成果的结集,共收录论文16篇,主要围绕明清时期社会与文化相关议题展开,涉及宗教、文学、科举以及中外交流等,反映了各领域的前沿成果。

本次整理,《文集》《语录》《年谱》《附集》以元延祐二年重修本《勉斋先生黄文肃公文集》为底本,以傅增湘校本、《四库全书》本、《全宋文》等为参校本。佚文辑录汇总了历代文献所引用的但不见于黄榦文集的黄榦著作,附录则汇编了后人提及黄榦的一些重要材料和朝鲜王朝时期部分学者对黄榦思想的学术性讨论等,极为珍贵。本书是一部有关黄榦文集的全面、深度的整理著作。

《中华大藏经(汉文部分)·续编》由任继愈先生倡议并担任主编,是继1997年中华书局出齐《中华大藏经(汉文部分)》之后的又一重大编纂工程,从《嘉兴藏》《卍续藏》《频伽藏》《大正藏》《普慧藏》等各版大藏经及敦煌文献、房山石经中,挑选《中华大藏经(汉文部分)》未收之重要佛教典籍,网罗遗珍,点校流通。《续编》规模宏大,收书约两千余种,八千余卷,分列十部。本书即第六部“礼忏部”,为《续编》全书第283至288册,收入佛教各种忏仪及其注疏、礼赞文等75种,包括一行录《大方广佛华严经海印道场十重行愿常遍礼忏仪》,志磐撰、袾宏重订《法界圣凡水陆胜会修斋仪轨》等重要文献。

《庄子注疏》由曹础基、黄兰发先生以《古逸丛书》覆宋本为底本,以《道藏》本、《道藏辑要》本多种本子为校本点校整理而成。郭象注释重义理,对庄子思想颇有发挥;成玄英在郭象基础上,对书中的史实典故、人物地名、字词音义等重加考释,内容翔实,亦有章句串讲。

人文精神是中华文明区别于世界上其他文明的一个重要特征,中华文明早在三代的奠基时期就已实现人文转向,从而以礼乐文明为主导演绎了中国上下五千年的文明史。弘扬中华优秀传统文化在很大程度上就是弘扬中国传统文化中的人文精神。本书以中国传统文化中的人文精神为主题,致力于从道家思想、魏晋玄学、春秋学、阳明心学及易学等中国思想的不同领域探讨、挖掘中国传统文化中所体现的人文精神。

本书以冯友兰中国哲学史方法论为专题,系统考察了冯友兰中国哲学史方法论思想的形成、演变和发展脉络,探讨了该思想与冯友兰哲学观、哲学史观的内在关联,揭示了冯友兰自觉运用中国哲学史方法论研究、写作中国哲学史和创新中国哲学,以及成就“三史”(《中国哲学史》《中国哲学简史》《中国哲学史新编》)、“六书”(《新理学》《新事论》《新世训》《新原人》《新原道》《新知言》)的价值与意义。

《道家文化研究》(第三十七辑),陈鼓应主编,本辑聚焦出土文献研究,材料上涉及汲冢古书、清华简、马王堆汉墓帛书、郭店楚简、安大简等,内容上涉及诸子研究、思想史研究以及海外的中国出土文献研究等。全书收文25篇,分三大板块:视野更新与方法探索(8篇)、文本解析与思想研究(12篇)、出土文献其他相关视域(5篇)。

《三字经》共一千余字,其中不重复的字500余。作为一本蒙学经典,常用字识记是它的重要功能之一,而汉字的系统化识记,离不开构字理据的正确解析。《三字经探源》的特色就在于除了原文拼音、现代文翻译、内涵阐发等内容外,更对其中每一个不重复的汉字都做了科学结构分析:字头下按甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书顺序列出各时期字体,呈现被释字由甲骨至楷书的历时变化过程;对被释字头作六书分类,主要标明“象形、指事、会意、形声”四类,然后推求、阐述该字所表词义的扩展、转指、引申等义项,简要勾勒其发展脉络,以便知本达用。

黄永年先生是著名古文献学家,这两种书是其关于古文献学的代表性著作。《史部要籍概述》系统梳理中国古代史部重要典籍,包括正史、编年体、纪事本末体、杂史、传记、政书、地理等,阐释史书的分类、编纂特点及学术价值,兼及版本等知识。《子部要籍概述》精选子部经典文献,涵盖思想、学术、技术、艺术等领域,分析思想脉络、版本流变及文化影响等。体例谨严,简明扼要,是中国古文献学的基础性读物。既能作为文史专业学生的教材、参考书,也可作为文史爱好者的入门书。

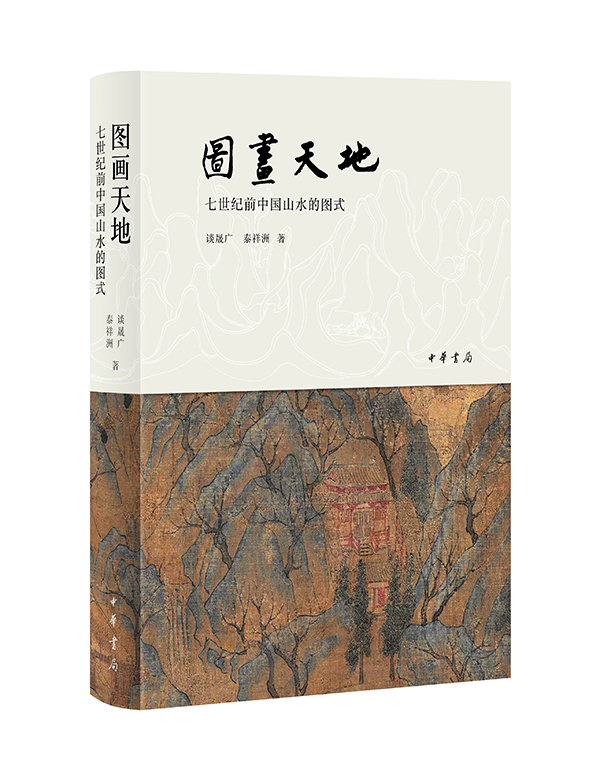

山水画,是五代、北宋以后中国艺术自成体系而凸显其独立价值的最典型代表,是中国人俯仰观照天地山川的具体写照,更是艺术家试图以自身与自然对话的一种呈现,蕴含着人生和天地的哲学思考,正是“人者天地之心”与山川万物的对话与展现。而中国山水图式的演变,大致可以分为三个阶段:先秦至两汉的前山水画时代;魏晋至隋唐,中国山水作为一种画类的图式创制时代;唐代中晚期、五代以后,山水画作为独立的画科,开始成为中国艺术最主流的表现形式。 本书以多种考古出土的实物证据为线索,通过实物的对比,强调图像前后风格和图式变化之自成体系的序列,以此来解释七世纪前中国山水图式源于怎样的基本原理和观念构成,又经历了如何漫长的发展阶段。

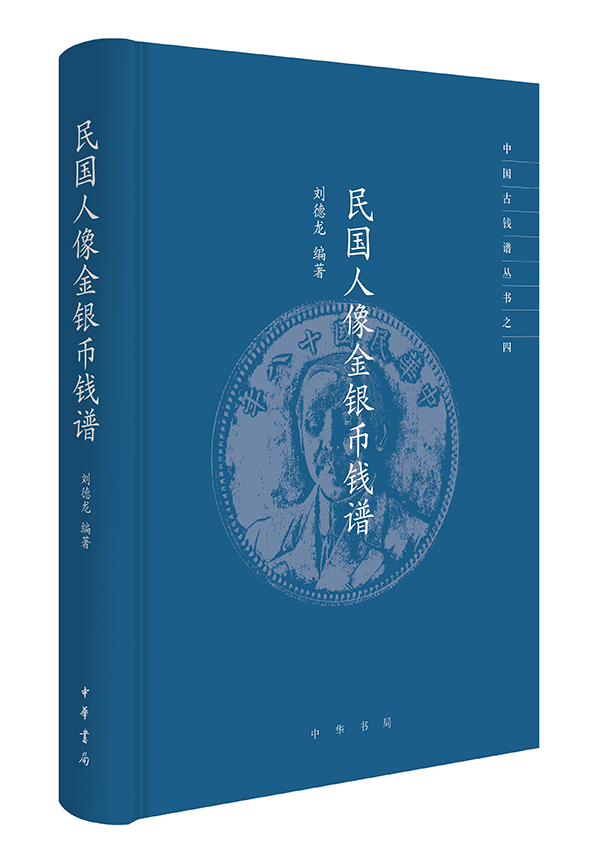

民国时期是中国机制币的巅峰时期,普遍制作精美,工艺精湛。其中,人像币占所发行机制货币的九成以上,尤以南京政府发行的孙中山像银元和北洋政府发行的袁世凯像银元最为著称。此外还有大量用以纪念、馈赠的人像纪念章,共同形成这一时期蔚为壮观的银元时代。本书以孙中山像、袁世凯像为主,包括政府发行或未发行的全国通用货币,还有政府领导者或军阀的人像纪念章,均纳入研究范围之内。本书附录将近十年的拍卖成交结果进行归纳整理,可直观体现每一品种人像钱币在近十年间的价格走势,便于钱币研究、收藏爱好者参考市场行情。