-

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

-

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

-

邹鲁文化研究 贾庆超等 ¥0.0

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

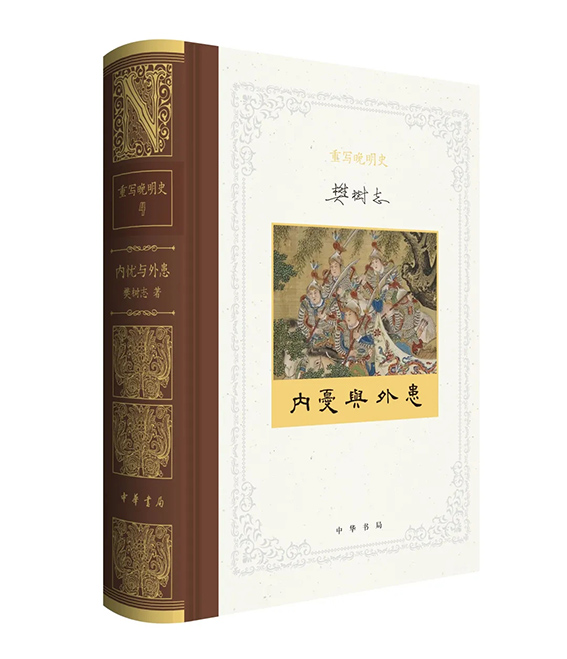

著名历史学家樊树志教授,以两百余万字、三百余图,鲜活再现晚明在全球化浪潮中的变动,精心描绘令人荡气回肠的历史长卷。当代名家名作,公务员、文史教师、都市读书人、历史爱好者首选的读本。

1. 著名历史学家樊树志教授,以两百余万字、三百余图,鲜活再现晚明社会在全球化浪潮中的变动,和它在原有轨道中前进之间的张力,用五卷篇幅勾勒了从嘉靖中期到清军入关之间的百年历史。

2. 全球史的宏大视野,和从史料中挖掘出来的鲜活历史细节描写,勾勒出一幅气势恢弘、细节生动、色彩鲜明、令人又爱又叹又顿足的晚明历史长卷。

3. 历史是最好的教科书,研究历史是为了照亮未来。今天的我们反观晚明跌宕起伏的大历史,应该从中汲取哪些历史的经验和教训?

4. 名家名作,将历史著作写得比虚构小说还令人荡气回肠,是公务员、文史教师、都市读书人、历史爱好者的首选历史文化读本。

5. 为答谢读者厚爱,套装随赠同款笔记本1册。

著名明史学者樊树志教授用五卷两百余万字图文篇幅,以全球史的大视野和生动鲜活的细节刻画笔法,生动描绘了晚明跌宕起伏的历史长卷,呈现晚明社会在政治、经济、思想、文化等方面的历史大变局。

本套书图文双色排版,是完整版《重写晚明史》首次与读者见面。樊树志先生从嘉靖中期内阁更替落笔,以清初吴梅村“忍死偷生廿余载”的悔恨余音收尾,用翔实的史料和历史学家的深厚学养见解,向读者娓娓讲述晚明这段令人荡气回肠的历史。

本次套装本随赠一册同款笔记本,以答谢读者厚爱。

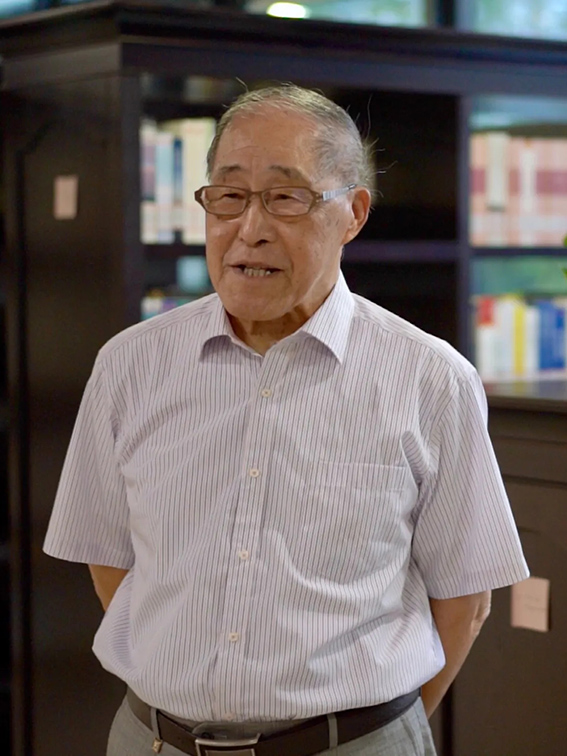

作者简介

樊树志,复旦大学教授。代表著作有:《江南市镇的早期城市化》(2023)、《明史十二讲》(2021)、《图文中国史》(2020)、《重写晚明史:王朝的末路》(2019)、《重写晚明史:内忧与外患》(2019)、《重写晚明史:新政与盛世》(2018)、《重写晚明史:朝廷与党争》(2018)、《晚明大变局》(2015)、《明代文人的命运》(2013)、《明史讲稿》(2012)、《张居正与万历皇帝》(2008,2022)、《大明王朝的最后十七年》(2007)、《国史十六讲》(2006)、《江南市镇:传统的变革》(2005)、《权与血:明帝国官场政治》(2004)、《晚明史(1573—1644年)》(2003)、《国史概要》(1998)、《崇祯传》(1997,2021)、《万历传》(1993,2020)、《明清江南市镇探微》(1990)、《中国封建土地关系发展史》(1988)等。其中,《晚明史(1573—1644年)》获第十四届“中国图书奖”;《晚明大变局》入选《人民日报》、《光明日报》、《中华读书报》、新华网、新浪网等二十余家媒体2015年度好书。

陈尚君教授(复旦大学文科资深教授):

明王朝后期经济文化空前繁荣,不逊色于当时世界任何一个强国,但却在几十年间迅速走向败亡,令人唏嘘不已。数年前读过复旦版樊著《晚明史(1573-1644年)》,以八十万字的篇幅,将晚明由盛转衰的大关节点讲清了。《重写晚明史》则是前书的升级版,不是改写,而是全部新写,篇幅是前书的三倍。全书展开鸟瞰式的长卷,将其间各式人等的所作所为,立体地展现出来。全书写到数百位历史人物,从皇帝、宰辅、权宦、后妃、将帅到市井文化人,揭示在内忧外患挤压下,各方努力拧成不可拆解的困局,最终造成家国倾亡的民族悲剧。全书文献丰沛,细节生动,场阈宏阔,识见宏通,是近年罕见的史学巨著,更是年逾八旬的樊树志教授的学术结晶。

唐力行(上海师范大学历史系教授):

樊树志先生的《重写晚明史》把晚明的中国社会放在新航路开辟后的世界大变局中来讨论,把中国内部的变化与世界发生的变化结合在一起来论述,用宏阔的视野和崭新的框架解释了明史研究中的诸多问题及晚明社会出现的各种新元素,显示了作者深厚的史学功力和极高的学术涵养。

范金民(南京大学历史系教授):

《重写晚明史:晚明大变局》以全球化的角度来论述晚明大变局,视野开阔,新见迭出,清晰地展示了晚明社会变迁的宏大场景,推进了明史及中国历史的研究,具有学术价值。

虞云国(上海师范大学历史系教授):

《重写晚明史:晚明大变局》以真见识用大手笔评说大时代激成的大变局,兼具史家的严谨理性与文字的清丽畅达,为当下读书界贡献了一部值得推许的史学佳作,雅俗共赏,开卷有益。继导论《晚明大变局》后,《新政与盛世》《朝廷与党争》再现了张居正新政与万历盛世的到来,国本之争与万历晚年的怠政,东林士人与阉党专政的斗争,浓墨重彩再绘晚明七十年的历史长卷,深刻揭示了历史的殷鉴:由于政治体制变革的严重缺位,最终无法形成消弭内忧外患于无形的制度保障,致使一度催生经济繁荣而傲视世界的晚明政局,必然无可奈何地走向“王朝的末路”,落得“冷清清的落照”,“城对着夕阳道”。著者据严谨的史实,以流畅的文笔,成宏大的叙事,处处可见其入世之情怀,宏阔之视野,卓荦之识见。

顾农(扬州大学教授):

樊先生写历史著作有他一贯的风格,胸有全竹,运用大量的史料包括生动的细节绘出了风云变幻的晚明大局,并且深刻地提供了历史的教训。宏观着眼,微观入手,文字清新流畅,如瓶泻水,读来令人欢喜赞叹,不能释卷。

黄敬斌(复旦大学教授):

樊树志教授的《重写晚明史》,突出的印象来自樊先生对于历史学“宏大叙事”传统的坚守与强调,以及与之相映生辉的,书中对于历史细节的孜孜以求以及叙述风格的散文化、文学化倾向。在一般学者和读者心目中似乎是南辕北辙的两种著史风格,在此却相得益彰地结合了起来,这固然是以全书的篇幅体量为基础的,同时也反映了樊先生对于历史研究前途走向的深入思考。

《中华读书报》:

2003年,著名明史专家樊树志先生出版《晚明史(1573-1644年)》,备受好评。但作者自己意犹未尽,近年来全力投入“重写”工作。2015年,《重写晚明史》第一卷《晚明大变局》问世,好评如潮。樊树志先生从六个方面来论证自己认为晚明已有大变局的论断,在论述这些问题时,他大量引述中外学者(如加州学派)的研究成果,可以说,让学术研究成果走向公众,樊树志先生做了很好的工作。当然,本书的意义还不限于晚明史,将晚明的变化理解为一大“变局”,强调晚明之“变”的外源性,将中国卷入全球化的时间提早到晚明,也深具启发意义——如此,如何看待有清一代?如何理解晚明变局与晚清变局的关系?如何描绘中国近代化的整体图景?都需要进一步思考。

随后《新政与盛世》《朝廷与党争》《内忧与外患》《王朝的末路》相继问世。相比《晚明史(1573-1644年)》,五卷本《重写晚明史》篇幅增加了两倍。赖近年来史料利用的便捷度大为提升,“重写”系列所利用的史料更加丰富,对史事的叙写更加工细。在故事性极强的讲述中,作者让我们对大明王朝由盛而衰而亡的演变不胜唏嘘,思绪翻飞。

《读书》杂志:

樊树志先生研究明史已有半个世纪,专力于晚明史亦有20余年。集樊先生晚明史研究之大成的《晚明史(1573-1644年)》早已于2003年出版。大约与《晚明史(1573-1644年)》面世同时,樊先生即开始以“大变局”的眼光打量晚明史。

这本《晚明大变局》的突出特色,是从全球化的大格局观察中国史,又以长时段视野考量中国史内部,如此“纵横交错”的两种眼光,最终勘定了“晚明大变局”惊心动魄的历史图景。书中展示,晚明社会之剧变,其深度和广度都是前所未有的。随着大航海时代的到来,全球化初露端倪,明朝旧有的“海禁—朝贡”体制已被突破,开始卷入全球贸易的大网略,中国的丝绸、瓷器、茶叶等受到欧洲人的青睐,晚明中国不自觉地成为世界贸易的中心。对外贸易的发达,促进了江南市镇商品市场的空前繁荣,进而开启了思想界的启蒙时代。王阳明心学解放了读书人的思想,造就了文人结社、思想自由的新气象,出现了徐光启等第一批“睁眼看世界”的中国人。该书由此认定,“晚明大变局”是中国历史发展中至关重要的一个环节,它是晚清以后中国社会发生“三千年未有之大变局”的思想和文化潜源。

全书聚焦于晚明历史的六个方面,前三个方面偏于经济,后三个方面则侧重思想文化,通而观之,该书揭示了晚明“大变局”的两大主题,一曰“对外开放”,二曰“解放思想”。樊先生说过,他把晚明历史当作当代史来写。他回顾晚明历史的“大变局”,除了重新评估晚明史,更期望激发人们对于近代史以至当代史的思考。是耶非耶?读者可以明察。

《腾讯文化》:

《重写晚明史:新政与盛世》是樊树志“重写晚明史”系列之一,作者站在全球的角度聚焦晚明王朝,角度独特,史料扎实,把毕生史识、史见交融笔下,好看易懂。本书描述了张居正从内阁中脱颖而出,并以天下为己任实施新政改革等的历史过程,立体呈现出一段鲜活而带着温度的晚明大历史。

《新浪读书》:

知名学者樊树志以全球史视野细讲晚明史的新作之一。《重写晚明史:新政与盛世》从嘉靖间内阁更替下笔,描述新政改革等的历史过程。作者不仅将晚明历史置于15世纪末地理大发现背景下的世界历史进程中考察,而且加入自己八十余年的知人阅世经历,以大众笔法娓娓道来,可读性与思想性兼备。

《中国新闻出版广电报》:

《重写晚明史:新政与盛世》洋洋四十万言,以历史长卷的巨制和舒缓自如的细节勾勒告诉读者,万历盛世不是单凭一个铁腕首辅就能打造铸成的,它不仅是一个历史延续施政的产物,更需要皇帝与首辅上下一致的同心同德。用樊树志先生的话来说,万历盛世,实际上是万历皇帝和张居正同心协力打造出来的。

《深港书评》:

作为明史专家,樊树志先生多年笔耕不辍,更为难得的是,以近八十之身还在求新求变。他在自己明史研究的权威下,辅以现代经济学、社会学的方法,在全球化的视野下回首晚明时期的中国。读这本《晚明大变局》,无论是对倭寇的新解,晚明市场经济、思想解放、文人结社的新发现,都让人茅塞顿开,受益良多。

书香上海:

《重写晚明史:新政与盛世》聚焦的是万历一朝的历史,为了清楚交待政事沿革,让读者了解历史背景,故而从嘉靖间内阁更替下笔,分两条主线讲述皇帝与阁臣——皇帝一线,从嘉靖、隆庆到万历;阁臣则从严嵩、徐阶、高拱到张居正——在朝政变迁和人事更迭中,通过大量细节展现了性格鲜明的万历皇帝和铁腕首辅张居正,重现了那段君臣联手打造万历盛世的辉煌历史。

1 第一卷《晚明大变局》 目录

引 言

第一章 “海禁—朝贡”体制的突破

一 海禁政策与朝贡体制

1. 严禁“交通外番,私易货物”的海禁政策

2. 俯视周边的朝贡体制

二 日本的朝贡关系与宁波争贡事件

1. 日本的朝贡关系

2. 大内氏与细川氏的宁波争贡事件

三 海上走私贸易与海禁政策的较量

1. 海上走私贸易面面观

2. 海禁的突破口:月港与双屿港

3. 朱纨的悲剧:海上实情实事未得其要领

四 嘉靖倭患的真相

1. 何谓“嘉靖大倭寇”

2. 倭患与真倭、假倭

3. “市禁则商转为寇”,“禁愈严而寇愈盛”

五 王直之死与海禁的开放

1. 胡宗宪招抚王直

2. 王直其人其事

3. 开放海禁之议

4. 月港贸易合法化与广中事例

第二章 卷入全球化贸易的浪潮

一 新航路发现与葡萄牙人东来

1. 寻找通往印度的航路

2. 葡萄牙人的中国贸易

3. 从香山澳到濠镜澳

二 以澳门为中心的全球化贸易

1. “东方第一商埠”——澳门

2. 澳门—果阿—里斯本之间的远程贸易

3. 澳门—长崎之间的远程贸易

4. 澳门—马尼拉之间的远程贸易

三 尼古拉·一官与“海上马车夫”

1. 泉州海商李旦

2. 尼古拉·一官——郑芝龙

3. “海上马车夫”——荷兰东印度公司

4. 荷兰东印度公司和中国、日本的贸易

四 “马尼拉大帆船”与太平洋丝绸之路

1. 美洲新大陆的发现与西班牙人东来

2. 从马尼拉到阿卡普尔科的太平洋丝绸之路

3. 从月港到马尼拉

4. 从澳门到马尼拉

5. 中菲贸易的鼎盛时代

五 贸易顺差与巨额白银流入中国

1. “商业上的‘纳贡’”

2. 全汉昇:美洲白银的1/2 被运到中国

3. 弗兰克:中国占有了世界白银产量的1/4至1/3

第三章 江南市镇:市场经济与早期工业化

一 江南经济的高水平发展

1. 从“苏湖熟,天下足”到“湖广熟,天下足”

2. “湖广熟,天下足”何时形成?

3. 江南的早期工业化

二 晚明:江南市镇的迅猛发展时代

1. 苏州府与松江府的典型分析

2. 江南市镇的规模与结构

三 丝绸业市镇的分布及其特色

1. 丝绸业市镇的分布

2. 丝绸业市镇的经营方式

3. “有力者雇人织挽,贫者皆自织”

四 棉纺织业与棉布业市镇

1. 乌泥泾与黄道婆

2. “绫布二物,衣被天下”

3. 棉布业市镇的分布状况及其特色

4. 棉布业市镇的经济结构与经营方式

5. “土布出洋”一瞥

五 经济高度成长与奢侈习俗风靡

1. 社会风尚由俭入奢

2. 奢侈风尚的典型分析

3. 奢侈风尚的经济意义

六 余论

第四章 思想解放的潮流

一 陈献章:“小疑则小进,大疑则大进”

1. “江门心学”的怀疑精神

2. “为学须从静中坐养出个端倪来”

3. 陈门弟子:从贺钦到湛若水

二 王守仁:“虽其言之出于孔子,不敢以为是也”

1. “学贵得之心”

2. 贬谪龙场:“动心忍性,恍若有悟”

3. “功高而见忌,学古而人不识”

4. 漫长的昭雪之路

三 “掀翻天地”的王门弟子

1. “不从人脚跟转”的王畿

2. “六经皆注脚”的王艮

3. “非名教之所能羁络”的颜山农、何心隐

四 李贽:“咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非”

1. 赞扬王门弟子“一代高似一代”

2. “假道学以异端目我”

3. “快口直肠,目空一切”

4. “不死于人,死于口;不死于法,死于笔”

5. “先生起千载,高言绝群智”

第五章 西学东渐与放眼看世界的先进中国人

一 耶稣会士东来:利玛窦的前辈

1. 依纳爵·罗耀拉与耶稣会

2. 澳门:耶稣会士进入中国的通道

3. 沙勿略神父:向中国传教的创始人和发起者

4. 范礼安神父:中国传教事业之父

5. 罗明坚神父:中国传教事业的实际开创者

二 利玛窦神父的“本土化”传教活动

1. “但求人与我同,岂愿我与人异”

2. 《交友论》:“东海西海,此心此理同也”

3. 《天主实义》:“与经传所纪如券斯合”

4. “登上了‘月球’”

5. 为传教士们留下了敞开功德之门

三 西方科学文化的传播

1. 《山海舆地全图》与《坤舆万国全图》

2. 《几何原本》《同文算指》与《圜容较义》

3. 《奇器图说》与《泰西水法》

4. 《崇祯历书》

四 放眼看世界的先进中国人

1. 第一个结识利玛窦的名士瞿汝夔

2. 可以与托马斯·莫尔媲美的徐光启

3.“以西法为宗”的李之藻

4. 由佛教到天主教的杨廷筠

5.“读书必开眼”的方以智

第六章 新气象:文人结社与言论

一 “虑圣教之将绝”的应社

1. 文人结社之风由来已久

2. 应社与广应社

3. “尊经复古”

二 “负韬世之才,怀救时之术”的几社

1. “十人社”“六人社”与“十八子社”

2. “绝学有再兴之几”

3. 剖析朝政利弊的《几社壬申合稿》

4. “关于军国,济于时用”的《皇明经世文编》

三 游走于学术与政治之间的复社

1. 复社的尹山大会、金陵大会与虎丘大会

2. 门户之争与政治谣言

3. “朝廷不以语言文字罪人”

4. 复社的理想政治——吴应箕的个案

5. 《留都防乱公揭》

6. 报国无门的悲剧

四 余论

2 第二卷《新政与盛世》目录

第一章 嘉靖隆庆时代的政局与内阁

一 拨乱反正的呼声

1. 张居正《论时政疏》

2. 杨继盛《请诛贼臣疏》

3. 严嵩、严世蕃父子的下场

4. 海瑞《治安疏》

5. 张居正《陈六事疏》

二 力挽狂澜的铁腕人物:徐阶、高拱、张居正

1. “天下翕然想望风采”

2. 徐阶与高拱的嫌隙与倾轧

3. “期于周召夹辅之谊”

三 顾命大臣内讧:张居正、冯保与高拱斗法

1. 高拱、张居正由合作到分裂

2. 冯保其人其事

3. 张居正“附保逐拱”

四 “王大臣案”——张冯权力联盟的强化

1. “先生忠而高拱邪”

2. “王大臣”闯宫事件

3. 危机的化解

第二章 张居正与万历新政

一 万历新政的展开

1. 整顿吏治,推行考成法

2. “今之从政者大抵皆然,又不独学校一事而已”——教育和考试制度改革

二 改革的反弹:余懋学、傅应祯、刘台的非议

1. 余懋学的“政严则苦,法密则扰”论

2. 傅应祯的“三不足”论

3. 刘台的“擅作威福”论

三 围绕张居正“夺情”的政治风波

1. 张居正“丁忧”

2. “夺情起复”的幕后与台前

3. 咄咄逼人的反对声浪

4. 余波与回响

四 新政的深化:财政经济改革

1. “不加赋而上用足”

2. “田赋之弊孔百出”

3. 田亩“清丈”的渐次推行

4. 万历清丈的利弊得失

五 赋役改革:一条鞭法的推广

1. 一条鞭法的由来

2. 张居正与一条鞭法的推广

3. 关于一条鞭法的争议

4. 余论

第三章 皇帝朱翊钧与首辅张居正

一 从皇太子到小皇帝

1. 隆庆皇帝朱载垕的皇太子

2. 隆庆皇帝驾崩

3. 朱翊钧登极

二 视朝、日讲与经筵

1. 小皇帝视朝

2. 日讲与经筵

3. 讲章及其他

4. 起居注制度的恢复

5. “好学之笃”

三 皇帝大婚与张居正归葬

1. 皇帝大婚

2. 张居正返乡安葬亡父

3. “朝廷大事俱暂停以待”

4. “臣不以天下之重任自任而谁任耶?”

四 “惴惴之心无一日不临于渊谷”

1. 耕耤礼

2. 谒陵礼

3. “高位不可以久窃,大权不可以久居”

第四章 张居正之死与朱翊钧亲政

一 张居正之死

1. 张居正病危

2. 举国若狂的祈祷

3. 张居正时代的告终

二 过渡首辅张四维

1. “隐然负公辅之望”

2. “今海内厌苦操切久矣”

三 “冯保欺君蠹国”

1. 依仗太后,挟持皇帝

2. “发南京新房闲住”

四 “居正功在社稷,过在身家”

1. 言官交章弹劾张居正

2. 围绕刘台平反的纷争

3. 辽王案与查抄张府

4. “举朝争索其罪,不敢举其功”

五 “肃杀之后,必有阳春”——申时行的相业

1. “阁臣与言路相水火”

2. “事苟治,不必苛责;民苟安,不必过求”

3. “雍容朝列,为太平宰辅”

4. “朕亲览章奏,何事不由独断”

第五章 盛世的武功:万历三大征

一 平定宁夏哱拜叛乱

1. “事有言之甚易,行之甚难者”

2. “外实修和,内欲兼战”

3. “吾等欲报宿怨”

4. “绝勾虏,携胁从,用水攻”

二 东征御倭援朝

1. “假道入明”的“大东亚构想”

2. “朝暮望救于水火之中”

3. “爰整六师,大彰九伐”

4. “就其请贡行成之机,可施调虎离山之术”

5. “秀吉妄图情形久著,封贡亦来”

6. “授册封贡,可保十年无事”?

7. 战端再起,戛然而止

三 平定播州杨应龙叛乱

1. 播州宣慰使司与杨氏家族

2. 举棋不定的“抚”与“剿”

3. 杨应龙的末路

3 第三卷 《朝廷与党争》目录

第一章 “争国本”:围绕册立皇太子的纷争

一 “争国本”的由来

二 朱翊钧的宫闱生活与酒色财气习性

1. 朱翊钧的“衽席之爱”“曲蘖之好”

2. 雒于仁:皇上之恙,病在酒色财气

三 册立东宫之争

1. “中外人情咸谓久当册立”

2. “朕怪其聒激渎扰,归过于上,要直于身”

3. 册立无望,大臣纷纷挂冠而去

4. 王家屏封还谕旨,以去格主

四 所谓“三王并封”之议

1. 赵志皋老迈无能

2. 王锡爵复出

3. “今日犹豫之旨,群臣将何所取信耶?”

4. “伏乞天恩,容令认罪改正”

五 皇长子朱常洛由出阁到册立

1. 皇长子朱常洛出阁讲学

2. 一拖再拖的冠婚礼与册立礼

第二章 疑影重重的内廷

一 楚王案

1. 封建与藩王

2. “楚藩大变异姓假王”

二 妖书案

1. 《闺范》《闺范图说》与《忧危竑议》

2. 《续忧危竑议》引发的政治地震

3. “妖书案”的株连

4. 且看“妖书案”如何收场

5. 余波:内阁成为众矢之的

三 梃击案

1. 皇太子朱常洛的厄运

2. 疑窦丛生的梃击案

3. 上谕:“毋得株连无辜,致伤天和”

第三章 勤于聚敛怠于临朝的皇帝

一 “帝耗天下以给福王”

1. 福王朱常洵的靡费

2. 一拖再拖的福王“之国”

3. “举江北半壁之天下,尽属藩使之鱼肉”

二 聚敛财富:矿税太监横行

1. 贪财君主的聚敛癖好

2. 矿税太监一瞥

3. 登峰造极的制度腐败

三 临清民变、湖广民变及其他

1. 太监马堂的横征暴敛与临清民变

2. 太监陈奉的鸱张狠毒与湖广民变

3. 苏州民变与云南民变

4. 只撤矿监,不撤税监

四 怠于临朝的朱翊钧

1. 为何怠于临朝?

2. “廊庙不成廊庙,世界不成世界”

第四章 东林书院的实态分析——“东林党”论质疑

一 “维世教觉人心”:东林书院的本来面目

1. 杨时的东林书院与邵宝的东林书院

2. 顾宪成兴复东林书院

3. 东林书院的规制、会约与院规

二 “课实功以穷经”,“绝议论以乐时”——东林书院的日常生活

1. 大会、小会与日课

2. 《东林商语》与《东林论学语》——东林书院的讲义

3. “独以全力用之圣学”

三 政治诬陷:“讲学东林,遥执朝政”

1. “人情所最跂望者无如开言路、起废臣二事”

2. “顾宪成起升南京光禄寺少卿添注”

3. “直道难容,枉道易合”——关于《寤言》与《寐言》

4. 淮抚李三才的为官风采

5. “料攻淮则东林必救,可布一网打尽之局”——顾宪成与李三才

6. “张四面之网,造无底之阱”

四 东林非党论

1. 李三才:“以消党祸,以安天下”

2. “一支重整道德的十字军”

3. “小人之倾君子,未有不托于朋党之一言”

4. 关于“东林”与“浙党”

第五章 泰昌到天启

一 昙花一现的泰昌朝

1. 万历的最后岁月

2. 来不及施展的泰昌新政

3. 郑贵妃、李选侍上蹿下跳

4. 泰昌皇帝朱常洛之死

二 从泰昌到天启的过渡

1. 围绕李选侍移宫的纷争

2. 天启皇帝朱由校即位

3. 短暂的“众正盈朝”局面

第六章 畸形的阉党专政时代

一 三位一体:朱由校·魏忠贤·客氏

1. 朱由校:醉心于玩乐的皇帝

2. 魏忠贤:市井无赖登上权力巅峰

3. 客氏:从乳媪到“老祖太太千岁”

二 正与邪的较量

1. 魏忠贤的阉党

2. 邹元标、冯从吾与首善书院事件

3. “空人国以庇私党,詈道学以逐名贤”——文震孟、郑鄤的忿激之论

4. 另一种形式的较量

三 惊心动魄的倒魏风潮

1. 杨涟弹劾魏忠贤二十四大罪

2. “臣工先后申疏无不危悚激切”

3. 明知山有虎,偏向虎山行

四 反攻倒算:六君子之狱

1. 官场大清洗

2. 杨涟:“仁义一生,死于诏狱”

3. 左光斗:“辱极苦极,污极痛极,何缘得生”

4. 魏大中:“臣子死于王家,男儿常事”

5. “虎狼之肆威,狗彘之不食”

五 镇压正人君子的舆论攻势

1. 篡改当代历史的《三朝要典》

2. 仿效《水浒》一百零八将的《东林点将录》

3. 《东林党人榜》及其他

六 浩气长存:七君子之狱

1. 黄尊素:“正气长流海岳愁”

2. 高攀龙:“心如太虚,本无生死”

3. 李应昇:“十年未敢负朝廷”

4. 缪昌期:“一死无余事,三朝未报心”

5. 周顺昌与“开读之变”

6. 周宗建与周起元之死

七 魏忠贤个人崇拜运动

1. 奢侈性成,服色僭制

2. 无上名号:九千九百岁爷爷

3. 遍地立祠,设像祝釐

4 第四卷 《内忧与外患》目录

第一章 崇祯:清查阉党逆案

一 受命于危难之际的朱由检

1. 熹宗朱由校何以绝嗣?

2. 兄终弟及,信王入继大统

二 不动声色逐元凶处奸党

1. “奉圣夫人客氏出外宅”

2. “崔呈秀令静听处分,回籍守制”

3. “许太监魏忠贤引疾辞爵”

4. 魏忠贤悬梁自尽

三 钦定逆案

1. 榜示魏忠贤、客氏、崔呈秀罪状

2. 清算五虎五彪及其他阉党骨干分子

3. “逆党审语”一瞥

4. 推翻《三朝要典》

5. 清查逐步引向深入

6. 公布“钦定逆案”

7. 余论:对于钦定逆案的评估

四 反思·昭雪·维新

1. 对制度腐败的反思

2. “朕原不欲以东林二字禁锢人才”

3. 伸冤与昭雪,一浪高过一浪

4. “朝廷已为动色”,“天下以望澄清”

5. 维新之治

第二章 辽东:大明王朝的隐患

一 举棋不定的辽东战略(上)——从李成梁到熊廷弼

1. 辽东·建州女真·努尔哈赤

2. 辽东总兵李成梁

3. “辽左事势非常,变乱将起”

4. “告天兴师”:努尔哈赤宣战

5. 疲于奔命的杨镐、熊廷弼

二 举棋不定的辽东战略(下)——从袁应泰到孙承宗

1. 袁应泰兵败自缢

2. 辽沈陷落,朝廷上下议论纷纭

3. 熊廷弼传首九边

4. 孙承宗督师辽东

三 “以辽人守辽土,以辽土养辽人”

1. “诸将罔敢议战守,议战守自袁崇焕始”

2. “十年积弱,今日一旦挫其狂锋”

3. 袁崇焕:“五年而东夷可平,全辽可复”

4. 宁远兵变与辽东军饷难题

四 袁崇焕与毛文龙的功过是非

1. 毛文龙“持孤剑穿贼中”

2. “将江山而快私忿,操戈矛于同室”

3. “一无是处”?“一无错处”?

4. 己巳之变

5. 袁崇焕“依律磔之”

第三章 皇帝急于求治,大臣倾轧不已

一 “此时不矫枉振颓,太平何日可望”

1. 胡焕猷:“辅奸者不可一日容于圣明之世”

2. “新政十事”与“五不自知”

3. 韩一良:“何官非爱钱之人?”

4. 刘宗周:“求治之心操之过急”

二 “诸臣但知党同逐异,便己肥家”

1. 会推阁员引发的政争

2. 温体仁:“满朝都是钱谦益一党”——御前会议实况记录

3. 钱谦益:“事到抽身悔已迟,每于败局算残棋”

4. “温体仁以告讦见知于上”

三 “欲借此以起大狱翻逆案”

1. 袁崇焕与钱龙锡“低徊私商”

2. “群小合谋,必欲借边才以翻逆案”

3. 黄道周力排众议

四 “大奸似忠,大佞似信”:周延儒与温体仁

1. “以图大拜”“以图翻局”的周延儒

2. 温周相轧,阁体大坏

3. 阁臣与太监党比

五 “崇祯皇帝遭温了”

1. “内阁翻成妓馆”

2. 推举逆案中人吕纯如

3. 排挤正人君子文震孟

4. 郑鄤惨遭磔刑

六 “亡国之祸体仁酿之”

1. 温体仁何以能久居相位?

2. 刘宗周:“八年之间谁秉国成,而至于是?”

3. 钱谦益案峰回路转

4. 朱由检:“体仁有党!”

第四章 民众反乱,中原土崩瓦解

一 黄土高坡的造反烽火

1. 从“白水王二”到李自成、张献忠

2. “秦民因饥起变”

3. 圣旨:“抚字得法,自然盗息民安”

4. 杨鹤的悲剧结局

二 燎原烈火蔓延晋豫

1. 洪承畴的围剿

2. 三十六营集结山西

3. 能战则战,不能战则走

三 从渑池渡到车箱峡

1. “秦晋兵力厚集,贼必窥虚犯豫”

2. 诈降计掩盖下的渑池渡

3. 陈奇瑜出任五省总督

4. 车箱峡——陈奇瑜重蹈覆辙

四 “古今未有之奇变”

1. 打着“古元真龙皇帝”旗号直捣凤阳

2. 朝廷上下素服修省

3. “洪承畴督剿西北,卢象昇督剿东南”

4. 卢象昇调任宣大山西总督

5. 孙传庭的“三胜之气”

五 “四正六隅”,“十面张网”

1. 杨嗣昌的安内攘外论

2. 杨嗣昌的足食足兵论

3. 熊文灿出任五省总理

4. 张献忠谷城受抚

5. 李自成败退商雒

5 第五卷 《王朝的末路》目录

第一章 攘外与安内的两难选择

一 无解的难题:如何兼顾“安内”与“攘外”

1. “剿兵难撤,敌国生心”

2. 与清的议和尝试

3. “以中枢之龃龉,厄而置于死地”——卢象昇殉国

4. 洪承畴、孙传庭奉旨转向“攘外”

二 “盐梅今暂作干城”

1. 张献忠与李自成的谷城之会

2. 张献忠重新起兵

3. 杨嗣昌奉旨督师

4. 左良玉玛瑙山大捷

三 “功虽未成,尽瘁堪悯”

1. “平贼大将军”的纠葛

2. “有斩督师献者,赉白金三钱”

3. 李自成驰骋河南

4. 杨嗣昌:“呕血伤心,束身俟死”

四 “灭寇雪耻”成泡影

1. 朝廷上下的反省

2. 辽东:速战速决铸大错

3. 松山、锦州兵败如山倒

五 “款建虏以剿寇”

1. “可款则款,不妨便宜行事”

2. 秘密媾和

3. “堂堂天朝何至讲款”

第二章 无可奈何花落去:明朝的覆亡

一 无力回天的君臣

1. 从张至发到薛国观——没有温体仁的温体仁路线

2. “还是他做”:周延儒复出

3. 稍纵即逝的新政

4. 匿名揭帖“二十四气”

5. 姜埰、熊开元之狱

6. “延儒功多过寡,令免议”

7. “勒令周延儒自裁”

二 “兵火纵横,中原涂炭”

1. “君非甚暗,孤立而炀蔽恒多”

2. “闯曹雄视河洛”

3. “决河灌城,士民溺死数十万”

4. “开了城门迎闯王”

5. “皇上只有此一付家当,不可轻动”

三 挽救命运的失败尝试:出征、南迁、勤王

1. “嗟尔明朝,大数已终”

2. 形式主义的“代帝出征”

3. 举棋不定的“南迁之议”

4. 鞭长莫及的“勤王之师”

四 并非亡国之君的亡国悲剧

1. 倪元璐的“三做”,崇祯帝的“罪己”

2. 土崩瓦解,京师孤注

3. “朕无面目见祖宗于地下”

4. 青史凭谁定是非

5. 从容赴死的忠臣们

第三章 改朝换代,谁主沉浮

一 从大明到大顺到大清的政权更迭

1. 绝对权力导致绝对腐败——闯王进京面面观

2. 崇祯帝的殡殓与李自成的劝进

3. “冲冠一怒为红颜”

4. 打着“报尔君父之仇”的幌子——清军进取中原

二 南京弘光小朝廷

1. 南京政府的动向

2. “两家一家,同心杀灭逆贼,共享太平”——南明与清朝和谈

3. “清歌漏舟之中,痛饮焚屋之下”——南京弘光政权一瞥

4. 崇祯皇太子之谜

三 刻骨铭心的历史记忆

1. 左良玉发兵东下“清君侧”

2. 扬州十日:焚尸八十万

3. 南京陷落:弘光小朝廷灰飞烟灭

4. “头可断,发不可剃”:江阴守城八十日

5. 不屈的遗民们

第四章 晚明余音——读《梅村家藏稿》札记

一 “福过其分,实切悚栗”——权臣倾轧中的复社才子

1. 张溥的入室弟子

2. 天子门生:“正大博雅,足式诡靡”

3. “人间好事皆归子”

二 “立朝以正直忠厚为本”——从翰林院到南京国子监

1. 复社的政治风波

2. 《劾元臣疏》

3. “如今公卿习唯唯”

三 红颜知己卞玉京

1. 投闲置散

2. 复社名士与秦淮佳丽

3. 《听女道士卞玉京弹琴歌》

4. “多情唤却羞”

四 “通侯青史姓名高”——缅怀杀身成仁的瞿式耜

1. 苦苦挣扎的南明

2. 《临难遗表》与《浩气吟》

3. “虽末路顿殊,而初心不异”

五 一声叹息:“草间偷活”,“一钱不值”

1. “万事今尽废”

2. “十年故国伤青史”

3. “误尽平生是一官”

4. “忍死偷生廿载余”

后 记

隆庆二年(1566)七月,徐阶一再“乞休”,终于获得皇帝恩准,得以致仕回乡。已经出任内阁大学士的张居正写信向他致谢。这封信在他的文集中标题为《答上师相徐存斋》,向老师吐露心声:“不肖受知于老师也,天下莫不闻老师以家国之事托之于不肖也;天下亦莫不闻丙寅之事,老师手扶日月,照临寰宇,沉几密谋,相与图议于帷幄者,不肖一人而已。既而获被末光,滥蒙援拔,不肖亦自以为不世之遇,日夜思所以报主恩、酬知己者。后悟人事不齐,世局屡变,使老师经纶匡济之业未获尽纾,不肖感激图报之心竟成隔阂。故昨都门一别,泪簌簌而不能止,非为别也,叹始图之弗就,慨鄙意之未伸也。”

徐阶与张居正的关系非同一般,他是张居正在翰林院担任庶吉士时的指导老师。当时徐阶以吏部左侍郎身份兼任翰林院掌院学士,职责之一就是指导庶吉士,是张居正名副其实的业师。这种师生关系在官场至关重要,日后徐阶提拔重用张居正都与此有关。看似平静的朝廷已经隐约可见风云变幻的迹象,徐阶非常需要张居正这样的得力助手,因此多方提携,先是把他从翰林院编修提升为右春坊右中允,兼任国子监司业;继而又把他调入裕王府邸,担任裕王朱载垕(即后来的穆宗皇帝)的讲读官。这是深谋远虑的安排,成为皇储的侍从亲信,一旦朱载垕即位,就是从龙功臣。信中所说的“丙寅之事”,就是嘉靖四十五年世宗去世,徐阶和张居正起草世宗遗诏以及穆宗即位诏书之事。此事瞒过了内阁同僚,确实如信中所说“老师手扶日月,照临寰宇,沉几密谋,相与图议于帷幄者,不肖一人而已”。

隆庆六年(1572),徐阶七十大寿时,张居正向乡居已达三年多的“师相”寄去贺信,表达感激之意:“余既为公门人,不自意又从公政府之后,诸所为佐国家者,一惟公是师。”从庶吉士时代的门生身份,到政府中的助手,张居正一直尊徐阶为师。徐阶八十大寿时,万历新政成就卓著,张居正把这一切都归之于“师相”的教导:

居正尝谓,士君子所为尊主庇民,定经制,安社稷,有自以其身致之者,有不必身亲为之,而其道自行于天下,其泽自被于苍生者,窃以为此两者惟吾师兼焉。当嘉靖季年,墨臣柄国,吾师所为矫枉以正,矫浊而清者,幸及耳目,其概载在国史,志在缙绅,里巷耆长尚能道焉。此以身致治者也。比成功而归老也,则挈其生平所为经纶蓄积者,尽以属之居正……万历以来,主圣时清,吏治廉勤,民生康阜,纪纲振肃,风俗朴淳,粒陈于庾,贯朽于府,烟火万里,露积相望……一时海内号称熙洽,人咸谓居正能,而不知盖有所受之也。此不必身亲为之者也。故此两者惟吾师兼焉。

这并非张居正的阿谀之词,徐阶确实当得起他的赞誉。申时行称赞徐阶“神襟迥秀,而内持养深坚,执义甚果”。徐阶身为诸生时,就与出任华亭知县的聂豹切磋理学;出任京官以后,又与欧阳德、邹守益、罗洪先、郑晓、赵时春、唐顺之等学者型官僚,阐明王阳明的良知之学,相磨淬砺。他有深厚的学识,却不迂腐,从政游刃有余。申时行说他“于群书无不综贯,而惟以资经济,自本朝典章条格,边防阨塞,度支盈缩,刑名比详,远方谣俗利蠹,耳濡手注,强记精识。长于议论,与人言,刃迎缕解,愈扣而愈响应无穷者。喜诱引后进,当世知名士多出其门”。

徐阶,字子升,号少湖,一号存斋,松江府华亭县人。嘉靖二年(1523),他以第三名进士及第,张岱写道:“(徐)阶为人短小白皙,秀眉目,善容止。辅臣杨廷和见而异之,指以语其僚曰:‘此少年名位不下我辈。’”杨廷和是正德、嘉靖之际的内阁首辅,面对复杂形势,运筹帷幄,拨乱反正,天下仰望其风采。他的戏言“此少年名位不下我辈”,居然一语成谶。徐阶在嘉靖、隆庆之际,力挽狂澜,“务收人心,用物望,严杜筐篚,天下翕然想望风采”,被人们赞誉为杨廷和再世。

徐阶在严嵩专权的险恶形势下,能够与之合作共事而又安然无恙,充分显示了智谋和权术兼而有之的秉性。张岱说:“(徐)阶为人阴重,有权略,其始事嵩甚谨,与缔交联姻,治第分宜,曰:‘谢政后且居分宜就公。’”所谓“阴重”“有权略”,就是阴谋与权术兼而有之,为了消除严嵩的戒心,不惜与之联姻,而且在严嵩家乡分宜县建造住宅,打算退休后和严嵩比邻而居,时时请教。这并非张岱的一家之言,万历朝的高官于慎行也提及徐阶附籍江西一事,说得更加具体,“分宜相(严)嵩既杀贵溪(夏言),逐诸城(翟鸾),专任二十年。独华亭(徐阶)与之左右,势且不免。会吴中有岛寇,华亭(徐阶)即卜宅豫章(江西),佯为避寇之计,有司为之树坊治第,附籍江右,又与世蕃结亲。江右士大夫皆讲乡曲之谊,于是分宜(严嵩)坦然,不复介意。”又说:“分宜(严嵩)在位,权宠震世,华亭(徐阶)屈己事之,凡可以结欢求免者,无所不用,附籍结姻以固其好,分宜(严嵩)不喻也。其后分宜(严嵩)宠衰,华亭(徐阶)即挤而去之。”严嵩罢官、严世蕃处死以后,徐阶立即把江西分宜的宅邸出售,解除了江西的户籍。可见他的讨好严嵩,不过是权宜之计,一种权术而已,目的是保全自己,寻找机会,潜移帝意,促使严氏父子垮台。

徐阶主政以后,拨乱反正,在内阁办公室的墙壁上写了一个条幅:

以威福还主上

以政务还诸司

以用舍刑赏还公论

他成为内阁首辅以后,邀请内阁次辅袁炜一起办公,共同为皇帝票拟谕旨。皇帝以为不妥,认为只须首辅一人票拟即可,徐阶解释说,事情出于众人合议就公正,而公正是所有美德的基础;独断专行就自私,而自私会导致百弊丛生。当时给事中、御史不断抨击勾结严氏父子的官员,皇帝对此很反感,徐阶委婉曲折地作出解释,缓解了皇帝的怒气,保护了言官。

嘉靖四十二年(1563)正月十一日,徐阶和皇帝谈起人才难得,希望皇上“广听纳”“容人言”。他说:自古人心难测,因为最大的奸佞貌似忠诚,最大的欺诈貌似诚信,这就是知人很难的原因;必须广泛听取各种意见,那么就有人为我抵挡穷凶极恶,为我揭发隐匿深情,而且能够不让没有用的人才滥竽充数,即使已经用了也不至于再侥幸留用;做到了这一点,皇上不下堂阶就可以周知天下事情。他还以严世蕃害国戕民为例,如果皇上早日听取人言,也不会如此之甚。因此凡是官员进言,必须详加询察,如果事情大,言有实据,就采纳实行;如果所言不实,事情小就不必计较。事情大也须容忍,稍加谴责就可,目的是广泛吸收天下之言。皇帝听了他的一番宏论,“称善良久”。

可见他对于治国、用人是很有一些想法的。他引用门生张居正为裕王(即后来的穆宗皇帝)讲学,保证皇位更替得以顺利进行。世宗皇帝临终之时,他连夜紧急召见张居正,一起谋划,起草遗诏,次日清晨当朝公布,稳定了嘉靖、隆庆之际的政局。

嘉靖四十五年(1566)十二月十四日,皇帝朱厚熜去世,他的遗诏并非临死之前口授,而是由徐阶和张居正起草的,其基调是,让已故皇帝作自我检讨:“只缘多病,过求长生,遂致奸人乘机诳惑,祷祠日举,土木岁兴,郊庙之祀不亲,朝讲之仪久废……每一追思,惟增愧恨。盖愆成美,端仗后贤。皇子裕王仁孝天植,睿智夙成,宜上遵祖训,下顺群情,即皇帝位,勉修令德……各稽祖宗旧典,斟酌改正。自即位至今,建言得罪诸臣,存者召用,殁者恤录,见监者即先释放复职,方士人等查照情罪,各正刑章。斋醮工作,采买等项不经劳民之事,悉皆停止。”这些话,一看便知不是朱厚熜愿意讲的,而是徐阶和张居正想要表达的政见。

徐、张二人之间的密切关系于此可见一斑。正如张居正自己所说:“天下亦莫不闻丙寅(嘉靖四十五年〔1566〕)之事,老师手扶日月,照临寰宇,沉几密谋,相与图议于帷幄者,不肖一人而已。”这种关系,隆庆元年(1567)大理寺右丞耿定向也看到了,他在给徐阶的信中,直截了当地指出:“某尝念门下士无虑千数,乃阁下独属意江陵张君,重相托付,诚为天下得人矣。同志中有识者佥谓‘此阁下相业第一筹也’。”可谓知人之论。

同年十二月二十六日,穆宗皇帝即位,他的即位诏书也是由徐阶和张居正起草的,一再强调遵奉先帝遗诏,既避免了“改祖宗之法”的非难,也进一步把他们的政见具体化。这份即位诏书,列举了三十多条拨乱反正的政策措施。其中三条是执行遗诏的具体措施:一是遵奉遗诏,自正德十六年(1521)四月以后至嘉靖四十五年(1566)十二月以前为建言而得罪的官员,存者召用,殁者恤录,吏部、礼部、兵部尽快查开职务姓名,报告朝廷。二是遵奉遗诏,方士人等查照情罪,各正刑章,有的按照“妄进药物致损圣躬”罪,命锦衣卫拿送法司,从重究问;有的以画符做法而滥叨恩赏,立即押送原籍;书造局、真人府聘用的道士,一律发还原先道观;太常寺授予的官职、名号,全部取消。三是遵奉遗诏,斋醮工作悉皆停止,因斋醮而形成的赋税加派,全部取消。其余各条大多涉及各种弊政的对策,兹选录几条于下:

——朝廷用人,惟求任当其才,若拘泥资格,使举人绝望于九卿(京官),岁贡不得为方面(地方官),殊非饬吏治、作士风之意。今后吏部用人,毋拘三途,但有才能卓异者,即便破格擢用,以示激励。

——各处府州县大小繁简、冲僻难易不同,或逸而得誉,或劳而速谤,既乖升黜之宜,遂起避趋之巧,士风日坏,吏治不修。吏部通将天下府州县逐一品第,定为上中下三等,遇该推升选补,量才授任。

——在外两司有司官贪酷恣肆,皆由巡按御史不能正身格物,及举劾不公所致。其御史失职,又由都察院徇情,将考核视为虚文所致。今后御史出差回道,都察院务要秉公持正,严行考核,如或隐护,该科即行纠劾,该科如敢扶同,事发一体重究。

——今后在京在外文武衙门大小官员,俱要励端慎廉静之节,去虚浮怠玩之私,上报国恩,下保名位。一应弊政,诏书开载未尽者,陆续自行查议奏革。其凡可以正士习、纠官邪、安民生、足国用等项长策,仍许诸人直言无隐。

这些政策举措,体现了徐阶在积重难返之际,力挽狂澜的治国方略,其中不少为张居正所汲取,在万历新政中付诸实施。

徐阶的治国方略,不仅体现在他代拟的即位诏书中,自他出任内阁首辅以来,日夜思考如何拨乱反正,整顿颓靡的政局。他在给同僚的信中感叹:“仆浅薄,叨冒天恩,踰溢涯分,犬马之齿亦遂六十……即日局面似有更新之机,但人心陷溺已久,非有重望不能转移;诸务废弛已极,非有高才不能整顿。而仆皆无之,此昔贤所以有‘有时无人’之叹也。”还说:“天下事非一人所能为,惟是倡率则有所在。仆不肖,幸夙闻父师之教,朋友之切磨,又滥荷圣明之误眷,所谓倡率,不敢辞其责矣。”他的“整顿”“倡率”并没有停留在口头上,而是谨慎地采取了行动。

他推心置腹地敦请严讷(字敏卿,号养斋,苏州府常熟县人)出任吏部尚书,整顿吏治。严讷为了改变严嵩造成的“吏道污杂”局面,与同僚约法三章:

一、 谈公事一律到吏部衙门,不得到他的私宅。

二、慎重选择吏部的郎中、主事等中层官员,要他们“务抑奔竞”,也就是杜绝开后门、通路子。

三、选拔人才不要拘泥于资格,即使是州县小官,如果政绩优异,就应该破格提升。

申时行对此有详细的描述:“亡何,吏部尚书阙,上手诏用公(严讷)。公自以荷上眷知,位冢宰(吏部),操群吏黜陟,宜矢心戮力以报。而又念向者柄臣墨吏相贸市为奸,浊乱海内,非苦身为天下率,吏治不清。乃下教诸以公事谒及攻吾阙者之待漏所,毋私第,吾不受私谒。又饬其家张具,若召客者实亡所召,而尽呼苍头饮食,劳苦之曰:‘若辈幸守吾操束,内迹毋外。’择谨厚吏守邸舍,而戒之曰:‘若幸视吾扄钥,外迹毋内。’有郡守使人上谒,公(严讷)以属吏而镌守三秩,曰:‘吾不爱一守以明吾志。’门庭然。然延接宾客,咨访人才,孜孜无倦,一时卓行异能之士,毋问乡举岁荐,皆骤得优擢,曰:‘祖宗朝兼用三途,奈何以资格限天下士!’异时名公卿屏田间,上所尝谴怒而不欲收者,乘间为请,次第推毂起家几尽。于时耆贤布列,吏治烝烝不奸,天下翕然以公(严讷)为知人能任职也。”

严讷的整顿,改变了先前“吏道污杂”的状况,“铨政一新”——吏治焕然一新。严讷并不居功,上则归功于内阁首辅徐阶,下则归功于司属官员。他说吏部是一个特大部门,我掌管吏部两年,适逢徐阶主持内阁,大力支持,办事毫无阻力。确实如此。徐阶不仅全力支持严讷,而且尽量争取皇帝的默许,使得吏治整顿得以顺利进行。为此他经常向皇帝赞誉严讷,比如他说:“臣闻(严)讷在吏部殊有志,为皇上守法,但请托既绝,恐不免怨谤。此却仰赖圣明主张,乃能行其志也。”为了打破论资排辈的陋习,他向皇帝建议:“缘循资按格,其来已久。(严)讷初到部,未能即破旧套,今须仰仗圣明,特降一谕,使唯才是用,勿专论资格,庶(严)讷有所遵奉也。”为此,他尖锐地批判陈腐的人才观:“臣窃见士大夫以虚文巧适为有才,而诚慤者则诋以为拙;以怙势作威为风力,而敬慎者则笑以为懦;以怠安泄沓为得体,而勤励者则鄙以为俗流;以容奸庇恶为长厚,而明作者则谤以为生事。甚至以谋国为过计,以恤民为迂谈,以持法为苛刻,以秉公为乖僻。”但拨乱反正,谈何容易!所以请求皇帝下一道特别谕旨:“唯才是用,勿专论资格。”

徐阶不仅重用吏部尚书严讷,而且重用兵部尚书杨博(字维约,号虞坡,山西蒲州人)、工部尚书雷礼(字必进,江西丰城人)。他向皇帝谈到人才,特别表扬了这三位:“(严)讷为人畏慎,又肯留意人才,孜孜查访,今仕路颇清,实得其力。(杨)博之任未见有可代者……臣见(雷)礼每事皆亲干,面垢声哑……答云:工部官钱粮在手,第一要不贪,第二要任劳任怨,第三要知工作事宜,会调度。”他由此发挥关于人才的标准:“大抵用人须得心行才识俱好,若才识好而心行不好,则反以其才坏事,心行好而才识不好,则又干不得事。”

徐阶,松江华亭人,嘉靖二年进士。嘉靖四十一年扳倒严嵩后任内阁首辅,隆庆二年致仕。隆庆三年海瑞任应天巡抚,整治苏松钱粮税赋,令徐阶等豪绅退田。隆庆五年时任首辅高拱再次因之前的私人恩怨打击报复徐阶。隆庆六年高拱被罢,徐阶的生活方归于平静。万历十一年因病卒。

申时行,苏州长洲人,嘉靖四十一年状元。初授翰林院编修,历左庶子,掌翰林院事。万历六年入阁,十一年为首辅。后因建储事为言官所劾,罢归。

耿定向,湖广红安人,嘉靖三十五年进士。隆庆初擢大理寺右丞,与高拱不睦,谪横州判官。隆庆末年高拱罢后,量移衡州推官,后晋右副都御史、刑部侍郎、南京右都御史等职,因卷入政争上疏求退。

严讷,苏州常熟人,嘉靖二十年进士。选庶吉士,历任礼部尚书、吏部尚书、武英殿大学士等职。执掌铨政期间,任人唯贤,破格超擢人才,令吏治一新。后以病乞归。

(此为边栏文字,由编辑对一些人物、事件等,结合上下文,进行了简单的注释,以方便读者了解那段历史。)

(摘自《重写晚明史:新政与盛世》第一章《嘉靖隆庆时代的政局与内阁》)