中华文化教师素养读本

-

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

-

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

-

邹鲁文化研究 贾庆超等 ¥0.0

上书坊 |《传习录百句》

发布时间:2024-07-29 16:11:36

来源:中华书局上海聚珍

作者:

中国人必知的经典金句,当代学者阐发的学识智慧

持妙笔以传文采,化哲思而成美文

跟着吴震教授领会《传习录》里的思想智慧

基础信息

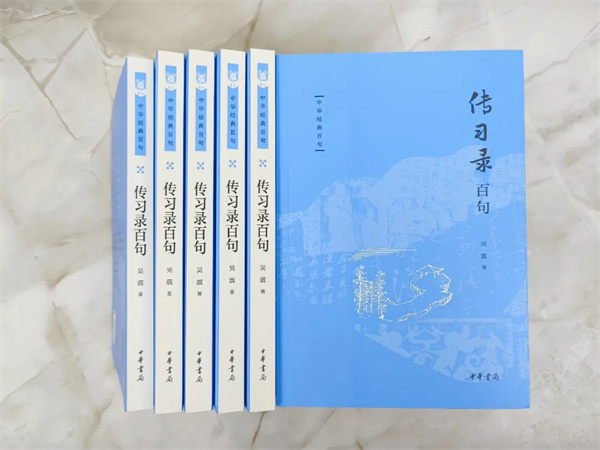

书 名:传习录百句

作 者:吴震 著

书 号:978-7-101-16634-7

出版时间:2024年6月

定 价:56.00元

开 本:32开

装 帧:平装

字 数:140千字

页 码:280

CIP分类:B248.22

主 题 词:《传习录》-研究

上架建议

传统文化/哲学/普及读物

编辑推荐

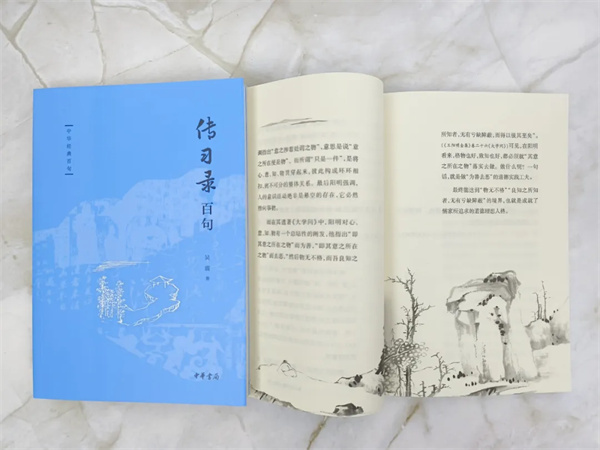

1.精选阳明心学经典百句。“知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。”“人须事上磨,方立得住,方能静亦定,动亦定。”“千圣皆过影,良知乃吾师。”“个个人心有仲尼。”百句的择取并不局限于《传习录》,还旁及《王阳明全集》等,充分且全面地浓缩了阳明心学的精华,引领读者在百句之内深切领会阳明心学的思想智慧。2.阐释解析启人心智。回归本原,从原典出发,有原文,有译文,更重要的是还有精彩独到、贯通融会的阐释解析,让读者在简明通俗的文字中感知阳明心学的高明智慧。即如“个个人心有仲尼”一条,阳明是想告诉我们,每个人都有成为“圣人”的内在依据及其潜在可能,都有可能成就“人伦之至”的道德主义理想人格。吴震老师告诉我们,今人虽距阳明的时代、孔子的时代比较久远,但并不妨碍以他们为代表的思想精神和理想人格激励和引导我们人生的未来走向。

3.当代大家写小书。复旦大学哲学学院吴震教授是阳明学研究大家,从原典整理到学术研究专著皆有相当丰硕的成果。本书则化繁为简,轻量化,力求在百句之内将阳明心学说明白,更重要的是这些内容具有警策意义,能够引领读者在当下静谧安逸而又瞬息万变的现实社会中于“事上磨炼”,“致良知”且“知行合一”。

4.内外形质兼美。装帧精雅,版式精致,原文、译文之外还有精彩的阐释解析以及语句索引,更适当穿插山水竹石等古画,双色精印,赏心悦目。

5.与名家面对面。封底附有“中华经典共读会”二维码,扫码入群,可以跟着名校名师一起学习中华传统经典。

内容简介

《传习录》是心学代表人物王阳明的论学语录与书信集,是阳明心学的经典,也是儒家思想文化的经典,其中有许多充满思想智慧至今仍令人回味无穷的经典语言。《传习录百句》择取和提炼了《传习录》且适当采用《王阳明全集》中的部分经典语句,并结合阳明的思想做了启人心智的解读,举凡“心即理”“知行合一”“致良知”“万物一体”等心学核心思想于此皆有充分体现,于此引导更多的读者进入心学世界的大门。 作者简介

吴 震

目 录

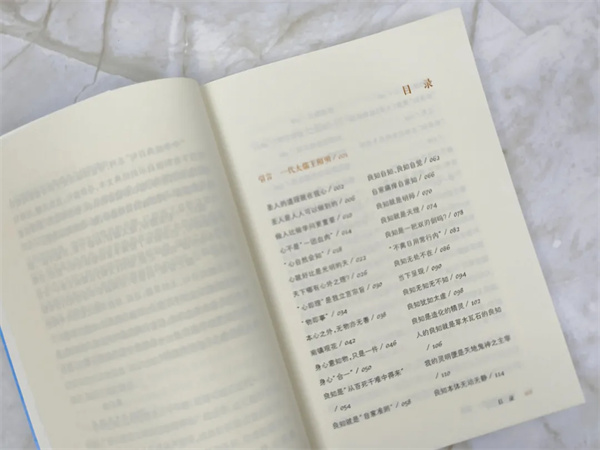

引言:一代大儒王阳明圣人的道理就在我心

圣人是人人可以做到的

做人比做学问更重要心不是“一团血肉”

“心自然会知”

心就好比是光明的天

天下哪有心外之理?

“心即理”是我立言宗旨

“物即事”

本心之外,无物亦无善

南镇观花

身心意知物,只是一件

身心“合一”

良知是“从百死千难中得来”

良知就是“自家准则”

良知自知、良知自觉

自家痛痒自家知

良知就是明师

良知就是天理

良知是一把双刃剑吗?

“不离日用常行内”

良知无处不在

当下呈现

良知无知无不知

良知犹如太虚

良知是造化的精灵

人的良知就是草木瓦石的良知

我的灵明便是天地鬼神之主宰

良知本体无动无静

格物就是正心

“致良知”贯穿《大学》格物致知工夫

“致良知”之学已失传几千百年

颜子没而圣学亡

格物、致知、诚意、正心只是一事/

事上磨炼

知行合一

知易行难还是行易知难?

一念发动便是行

解书与解心

精金喻圣

人人心中有圣人

满街人都是圣人

万物一体

呼唤“豪杰之士”

狂者胸次

“一体之仁”如何实现?

大同社会的实现

四句教

观花除草与为善去恶

善恶只是一物

“人生而静”以上不可说

本体工夫

讲学者犹如“媒人”

行行出状元

学贵得心

学术之弊足以害天下

厅堂三间共为一厅之喻

敬畏之心不为洒落之累

乐是心之本体

索引

后记

精彩章节

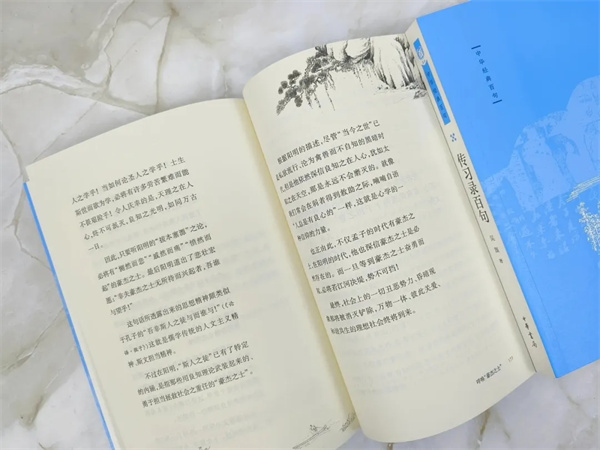

知行合一

知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。(《传习录》上,五)

知者行之始,行者知之成。圣学只一个功夫,知行不可分作两事。

(《传习录》上,二六)

知行原是两个字说一个工夫,这一个工夫须着此两个字,方说得完全无弊病。

(《王阳明全集》卷六《答友人问·丙戌》)

译文:

知是行的主意,行是知的功夫;知是行的开始,行是知的结果。

知是行的开始,行是知的结果。圣人之学只有一个功夫,知行不可分作两件事情。

知行原本就是用两个字来说一个工夫,这一个工夫必须是用此两个字,方说得完整而没有问题。

作为一种文化传统的儒家思想,两千多年来,仍然是一个活的文化传统,其中就必然有某些思想精粹在今天仍然发挥着潜移默化的正面影响。在这个意义上,可以说这种思想具有普世性,而“知行合一”便是其中最为重要的一个。

“知行合一”在阳明心学的思想系统中,是与“心即理”“致良知”三足鼎立的一个重要思想学说,并且与后两者又有密不可分的理论关联。

就结论而言,“知行合一”的“知”是指“良知”,“行”是指“致良知”,因此“知行合一”是在“致良知”学说的立论基础上得以成立的。一句话,“良知”是保证“知行合一”得以成立的根据。也就是说,若无“良知”的统领,知行问题则有可能变成一种认识论问题,仿佛是在讨论认识过程中知、行两者孰先孰后的关系,这就从根本上偏离了阳明提出“知行合一说”的核心意旨。

根据阳明的说法,他提出“知行合一说”是有针对性的,一是针对宋儒以来“知先行后”的主流观点,一是针对当时社会上普遍存在的“知而不行”的思想现象。而且在阳明看来,前者是因,后者是果,两者是有必然联系的。因此极有必要首先打破“知先行后”的观念,才能从根本上扭转人们安于“知而不行”的现状,而“知行合一”就是对症的一剂良药。

用阳明的话来说,他所针对的病症是“致知格物之谬”,对此病症所下的“良药”,就是“知行合一”,因为“知行合一”能收到“正人心,息邪说”(《王阳明全集》卷八《书林司训卷·丙戌》)的效果。可见,阳明对“知行合一说”自视颇高,期望甚大。

不过,当阳明提出“知行合一”之后,马上就有一些他的弟子(包括得意门生)提出疑问,认为如今社会上普遍存在这样一种现象:明明心里知道应该对父母行孝、对兄长行悌,却偏偏不能在行动上真正做到孝悌,这不就充分证明知和行毕竟是两件事情吗?这里指出了知行割裂的现象。

对此,阳明的回答很干脆:这种现象只能表明行为主体被私欲蒙蔽了,他的知行已全然不是“知行的本体了”,意思是这已不是知行本来应有的理想状态。因为从理论上说,根本不存在“知而不行者”。如果是知而不行,那就“只是未知”,那就不是真正意义上的知。

在阳明看来,真正意义上的“知”就是“良知”,而“良知”是必然包含“行”在内的。他打了一个比方,比如我们称某人为“知孝”或“知弟(悌)”,那必定是那个人已经“行孝行弟”了,方可称他为“知孝知弟”。我们不能仅仅根据他嘴巴上说些孝悌的话头便称他“知孝弟”。

很明显,阳明在此所说的“知”乃是指特定的“良知”,而非知识论意义上的某种或某类知识。按照良知学的基本原理来说,阳明认为,作为“良知”之“知”以及“致良知”之“行”,两者决然不能分开,“此便是知行的本体,不曾有私意隔断的”,而且这也不是我阳明“凿空杜撰”的。(《传习录》上,五)

其实,即便在当今社会,我们时常面临的某些社会现象何尝不是知行严重割裂的现状。例如看见老人摔倒,心里会有一股恻隐之心,但就是不援之以手。这不正是知而不行、知行割裂的现象吗?按照阳明“知行合一”的理论,他会告诉我们,当我们知道老人摔倒应当去扶,那么就应当立即付诸行动,知与行之间容不得丝毫的犹疑瞬间。

这就是阳明的立言宗旨,即“知行合一”。

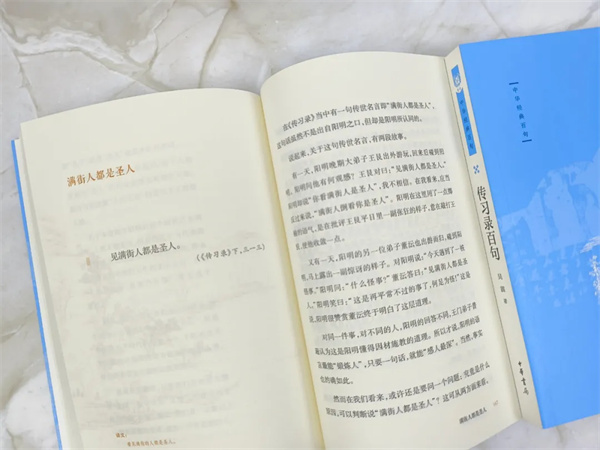

版 式 图

版式图1

版式图2

版式图3

版式图4

实 拍 图

版式图1

版式图2

版式图3

版式图4

版式图5

版式图6