-

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

中华文化教师素养读本

楼宇烈,傅首清主编

¥58.0

-

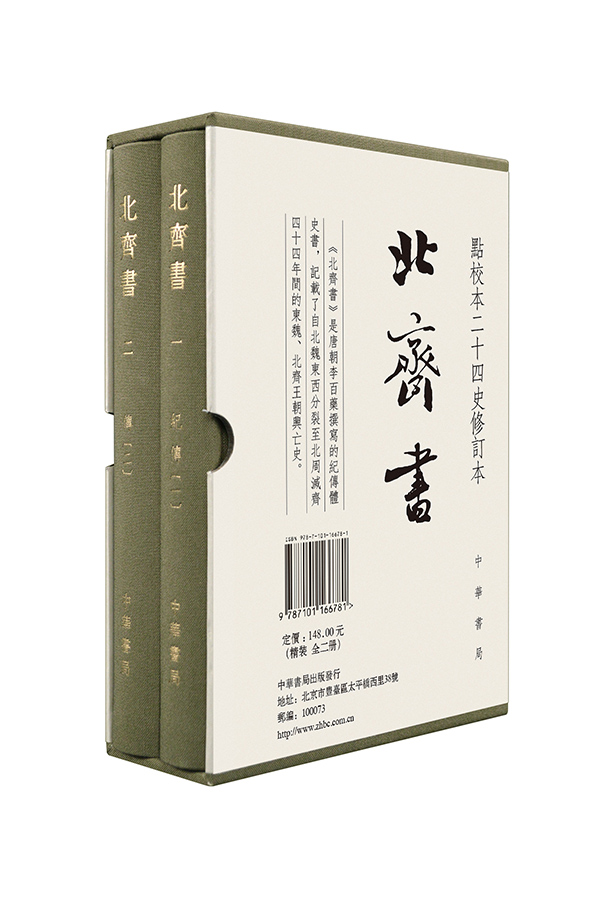

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

脱脱著 刘浦江整理

¥280.0

-

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

南明史(精装本)

钱海岳撰

¥980.0

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

(梁)沈约 撰

¥360.0

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

魏收著 何德章,冻国栋修订

¥510.0

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

¥298.0

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

全元词(全三册)--中国古典文学总集

杨镰主编

¥298.0

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

[元]脱脱等撰

¥540.0

-

邹鲁文化研究 贾庆超等 ¥0.0

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

明实录 附校勘记(183册)布面精装

中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

¥45000.0

2024年8月,中华书局点校本《北齐书》修订本正式出版,历时十余年的“点校本二十四史修订工程”出版品种已经过半。在二十四史当中,《北齐书》的“存在感”很弱,其记述的主体是南北朝分裂时期的一个“短命王朝”,其字数只比二十四史中体量最小的《陈书》内容略多,且残缺不全。但就是这样一部史书,经过几代学者的不懈求索,却成为正史整理的典范之作,在中国古籍整理史中占有重要的地位。

《北齐书》50卷,李百药撰,有帝纪8卷、列传42卷,不仅包括历6帝享国28年的北齐王朝史,而且涵盖了北齐前身东魏王朝共44年的历史。公元534年,魏孝武帝避权臣高欢,奔走长安投宇文泰,开始了东、西魏的分裂与对峙,数十年后,东、西魏又分别为北齐和北周所取代,与南方的梁、陈政权并立,开始了南北朝后期“后三国时代”。而分立之初国力最强盛、法统最正的东魏—北齐却成为最先覆灭的王朝,也引发了诸多史家关注话题:东西魏相互攻伐的几次大战、北齐诸帝的狂悖荒淫、双都制的军政体制、律令的改定、科举制的萌芽、佛教的兴盛等,所有这一切史事几乎完全依赖于《北齐书》的原始记述,而这部史书却有着诸多先天的不足与后天的命运多舛。

唐代书籍的传播途径主要依靠手工抄写,传抄的多寡往往决定了典籍的命运。《北齐书》问世之初,史家评价并不高,刘知畿《史通》批评其“于诸帝篇或杂载臣下,或兼言他事,巨细毕书,洪纤备录,全为传体,有异纪文”。唐李延寿依《魏书》《北齐书》《周书》三史合撰成《北史》,因叙事简明,条理清晰而为时人所重,但也删除了原书中很多重要的历史细节。自此之后,《北齐书》逐渐被时人所冷落,“陋而不习”,在唐代中叶以后就逐渐残缺,后来人不断对其进行修补。今本《北齐书》中缺失部分则是后人从李延寿《北史》中相关纪传补全的,并杂以高峻的《高氏小史》、丘悦的《三国典略》等史钞。这种补足并非一次性地整卷整篇地完整补入,而是随着《北齐书》残缺程度的不断加重而层累叠加的,并且在早期传抄中未予注明,如唐长孺先生所言:“补缺情况如此凌乱,其故可能由于各卷逐渐缺失,也逐渐有人补缺,既非一时所补,亦非一手所补,当然取材不能一致。”这种操作虽使《北齐书》维持了形式上的完整,却造成了基础史料无可弥补的损失,也给后世的文本校勘埋下了无尽的隐患。

北宋嘉祐年间《北齐书》首次雕版刊刻的时候,其文本就已经残缺不全。南宋目录学家晁公武述《北齐书》“体例不一”“书多亡失不完”“或粗纪事迹而复缺论赞,或并载世次而不论先后,诸所漏阙不可缕数。”明武英殿本《〈北齐书〉考证》所涉卷数43卷,考证内容共有156条。内容主要是校勘文字的讹误、脱漏、倒置等问题。清代学者钱大昕、赵翼等人对《北齐书》残缺情况做了全面系统的清理,认为凡“称高祖、世宗、显祖、肃宗、世祖庙号者”,则皆为李百药《北齐书》旧文;凡“称神武、文襄、文宣、孝昭、武成者”,则为李延寿《北史》之文。按清人考证,全书50卷,仅18篇论、赞皆备,可视为《北齐书》原本。在历代官修正史中,《北齐书》是散佚最早、散佚最严重的一部。

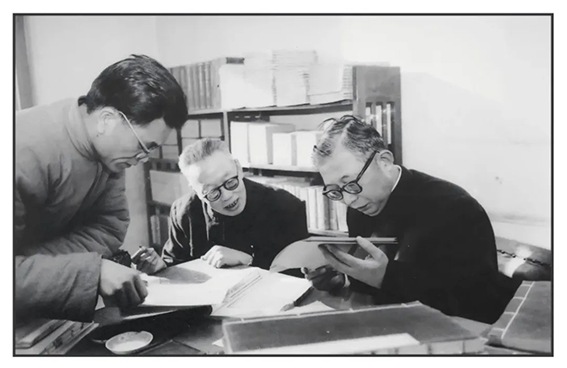

1972年出版的《北齐书》点校本,是由武汉大学教授唐长孺领衔校勘的。除已署名的陈仲安先生外,武汉大学的很多教师作为“北朝四史整理小组”成员参与了校勘工作,如石泉先生就曾提出过“悉数删除《魏书》《北齐书》《周书》中原本已残缺、复经后人补足的部分,还各书以原貌”等中肯建议。(石泉《校勘魏书北齐书周书及北史的三点建议》)

作为20世纪最为杰出的史学家之一,唐长孺乃藏书家嘉业堂藏书楼主人刘承干之甥,于目录、版本、校勘之学方面有着深厚的旧学根基,同时又具有深湛的史学研究功力,著有《魏晋南北朝史论丛》等经典研究著述,这种得天独厚的学术背景决定了唐长孺先生的校勘方式同传统文献学家有区别,有着明确的研究指向,即所谓“校补史文缺佚,使之成为能够直接提供学术研究的可用之书。”(徐俊语)

唐长孺先生所做的重要工作,是对《北齐书》复杂文本的透彻辨析以及对文本来源精准定位,这成为《北齐书》整理的一个重要特色。唐长孺在清人研究基础上发现,《北齐书》卷五十《恩倖传》也不是李百药原文:“恩倖传虽有序有赞,称齐帝庙号,符合原文特点,但传文出于《北史》,其中且有删节《北史》失当之处,痕迹显然,也不像是《北齐书》原文。所以现存原文实止十七卷,余外三十三卷皆后人所补。”卷九《皇后传》校勘记:“按此卷原缺,后人以《北史》卷一四《后妃传下》北齐部分补。”通常文本校勘到此即可,但唐长孺先生并不满足于此,他进一步指出:“传目仍《北齐书》的原目,不列附传诸妃嫔。补此传者按目补入,所以《北史》有传而此传目录不载的一概不补。其实《北齐书》目录不载,并非传内无文。又今本此传无序,《初学记》卷一〇中《宫部妃嫔》引《北齐书》,即此传的序。《北史后妃传》序乃并合魏、周、齐三书和《后妃传序》而成。其中叙北齐妃嫔位号一段和《初学记》所引《北齐书》基本相同。《初学记》是类书,引文删节较多,所以比《北史》简略,但个别文字也可以订正《北史》的讹文。”

《北齐书》校勘的第二个特色是对正史佚文不遗余力地搜求。如《北齐书》卷三五《刘祎传》载:“五子:璇、玘、璞、瑗、瓒,并有志节,为世所称。”校勘记根据《御览》卷三七九引《北齐书》和《册府》卷八八三载刘璇事迹考证:“此段文字为《北齐书·刘祎传》佚文无疑。原文当详刘璇始末,五子也必不止叙璇一人”;《北齐书》卷二《神武帝纪》载高欢诏书,校勘记引《资治通鉴》中载此诏的溢出文字,指出:“像这一条二十五字,绝非后人所能妄增,疑当是《北齐书·神武纪》所载诏书原文。”从而在时人习见无睹的《资治通鉴》中也发现了正史的佚文线索。

点校本的特色之三是墓志文献的大量使用。校勘记中利用了赵万里《汉魏南北朝墓志集释》所载刘懿、窦泰、寇臻等数十方墓志,校正传文人物的名字、籍贯、仕履以及相关史事多条。《北齐书》整理中有意识地引用墓志作为他校之资,成为古籍整理一大创举。

正如徐俊先生所指出的:唐长孺领衔的“北朝四史”点校最鲜明的特点,正是学术界常称道的校勘与研究的结合,校史与考史的结合。

此次《北齐书》修订版的整理团队仍由唐长孺先生当年所在的武汉大学历史系担当,主持人魏斌教授师承朱雷先生,是唐长孺先生的再传弟子,整理团队中的胡鸿、刘莹、曾成、蒋晓亮等都是近年活跃于魏晋南北朝史研究一线的中青年学者,从而延续了以史学研究者为主体、以团队合作的形式校勘史籍的优秀传统。

修订版的特色首先是最大限度地保存了唐长孺先生的整理原貌。原点校本共有校勘记688条,修订本沿用或完善修改的有653条,原校勘记95%的内容都得到保留,原书中一些数百乃至上千字的校勘记基本完整保留,原书中的一些口语化表述也未予改动,书后独特的《点校后记》亦完整保留。种种细节充分体现出对前辈学人的尊崇和对传统的继承。

修订本所做的另一项重要工作,是恢复底本校勘。中华书局1972年点校本以三朝本、南监本、殿本、百衲本为主要互校本,采取诸本互校,择善而从的工作方式,一般的异文径改不出校。而此次修订版的整理,是以百衲本为底本,重新校刊,因而更为科学和严谨。修订本新补写的校记576条,大多是出自这种情况。对原点校本进行仔细的复核修正,沿用和规范改写了绝大多数的原校勘记,确有不妥者,经过集体讨论后谨慎删改,补充原点校本择善而从未作说明或失校之处,适当修正标点和分段,力争能够让原点校本以更完善的面貌为读者所使用。

修订本所做的另一项重要工作,是充分吸收了点校本《北齐书》出版50年来新的研究成果和出土文献。书后所列的140余种参考文献,有相当部分是近年来刊布的校勘论著和新出墓志,从而使唐长孺先生开创的以墓志校史的义例得以接续和发扬。

白璧微瑕,修订本《北齐书》尚有若干未尽美之处,如对墓志的利用稍显克制。近年来高欢之父高树生墓志的出土,曾引发学界对高欢世系的热烈讨论,相关内容却并未反映到修订版校勘记中。此外,修订本对佚文搜求似显保守,早在20世纪80年代,陈连庆先生在《标点本〈北齐书〉校议》(《中国历史文献研究集刊》第3集,岳麓书社1983年)中,曾辑录了《太平御览》中引用《北齐书》文字溢出今本者30余条,分“内容与今本不同或字句多于今本者”“内容不见于今本者”“内容不见于今本,而见于《北史》《隋书》《通典》者”三种情况加以辨析,认为“《御览》所引《北齐书》,不见于今本而见于诸史者,有的可能是《北齐书》原文,有的显然不是,需要分别观之。但不论是与不是,校勘记中最好能表示出来”,或许是这些“佚文”在今本《北齐书》中无可附丽等缘故,此次修订大多未列入校勘记。从保存史料的角度,若将这些文字以附录等形式列入书后,或许更为妥帖。

总体而言,修订本《北齐书》在尊崇先贤与推陈革新、尊重经典与科学规范之中找到了完美的平衡点,因而得以延续学脉,传承经典,嘉惠学林,功在千秋。

(转自《光明日报》2025年1月18日第12版,原标题为《点校本〈北齐书〉修订本如何延续学脉 传承经典》作者系中国社会科学院古代史研究所研究员)