文明的交流与互鉴一直是人类命运共同体发展的一条主线。地理空间的阻隔无法禁锢文明长河的自由奔涌。而在世界文明史中,中国也从未缺席。

一个多世纪以前,李希霍芬提出了“丝绸之路”的概念。为探寻丝路上的文明交流轨迹,先后有斯文·赫定、劳费尔、布尔努瓦等一批汉学家,借助语言学、考古资料和史料,展开对丝绸之路沿线的文化交流的考察与研究。如今,丝绸之路的内涵已经不再局限于丝织品的贸易,而是包括了科技、艺术、宗教等的交流传播。丝绸之路的外延,也延展到了香料之路、海上丝绸之路、万里茶道等不同视域、不同空间下的中外商贸要道。

《丝绸之路上的科学技术》是一部从科学技术史角度切入,探求丝路文明交流与互鉴的力作。全书整理和利用了大量研究成果和考古资料,以案例的形式讨论了丝路沿线各文明中数学、天文、医学、物理、建筑、机械等相关科学与技术的起源、发展与传播。

科学的标准是统一的吗?

诚如作者所言:“古希腊的贡献是重要的,但不是唯一的,甚至也不是唯一的标准。从中国的观点和立场出发,有助于反思古希腊的若干重要观点,甚至能够修正亚里士多德的局部错误,从而发展出一种更为全面、更具有全球性的理解,这是古代中西交流和古代中西比较的重要价值。”

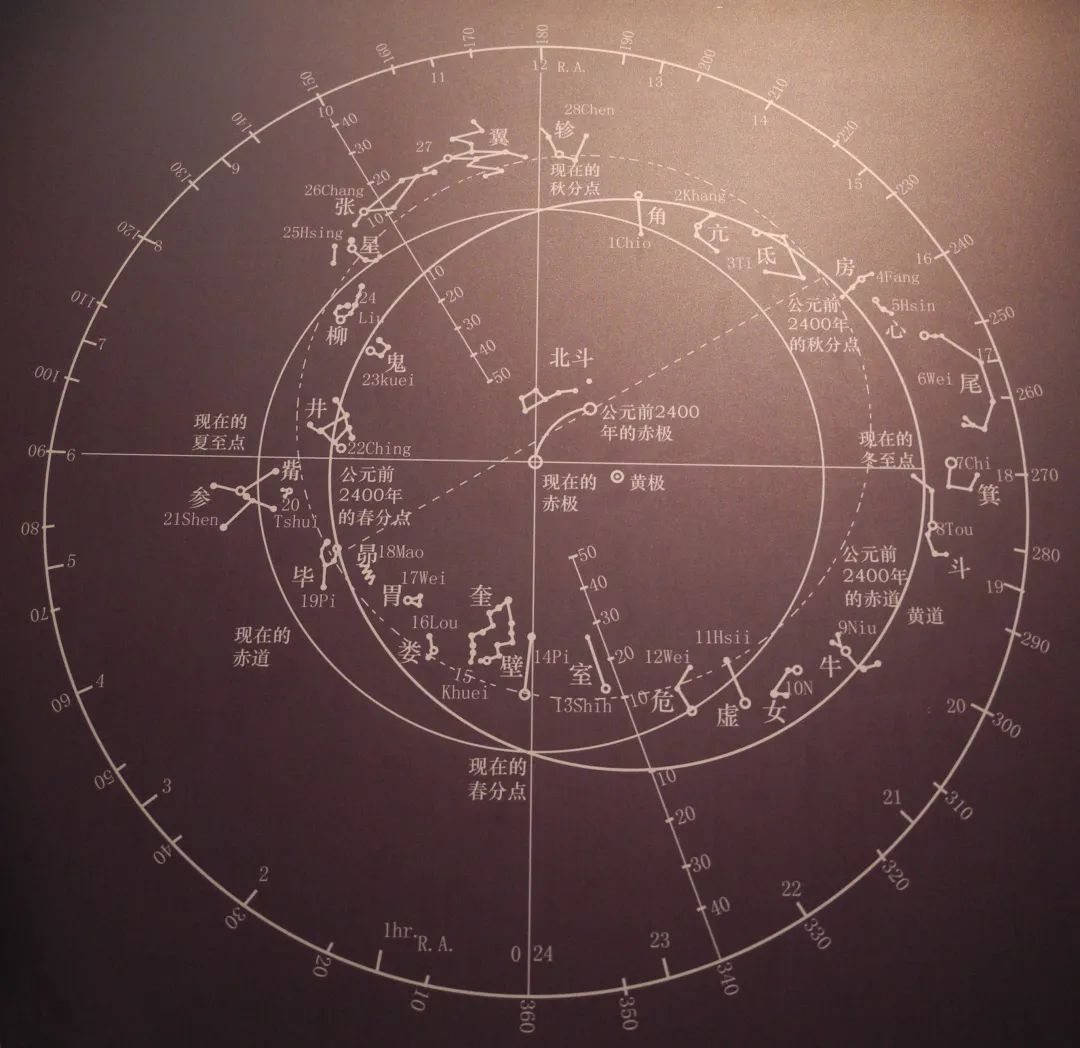

天文学,中国古代同样有着一套独立的系统。二十八星宿在古代中国、印度、埃及和波斯文明中都有极为相似的体现。它最初被认为是起源于中国。随着研究的深入,人们对天地结构认知和占验理念的相似度、二十八星宿和黄道十二宫的关系,以及对于不同星宿名称和划分的比较研究,使人们开始提出印度起源说和巴比伦起源说。此后,日本学者新城新藏和中国学者竺可桢等人的研究,则重新为二十八宿起源于中国说提供了强有力的证据。

科学技术的回流与重塑

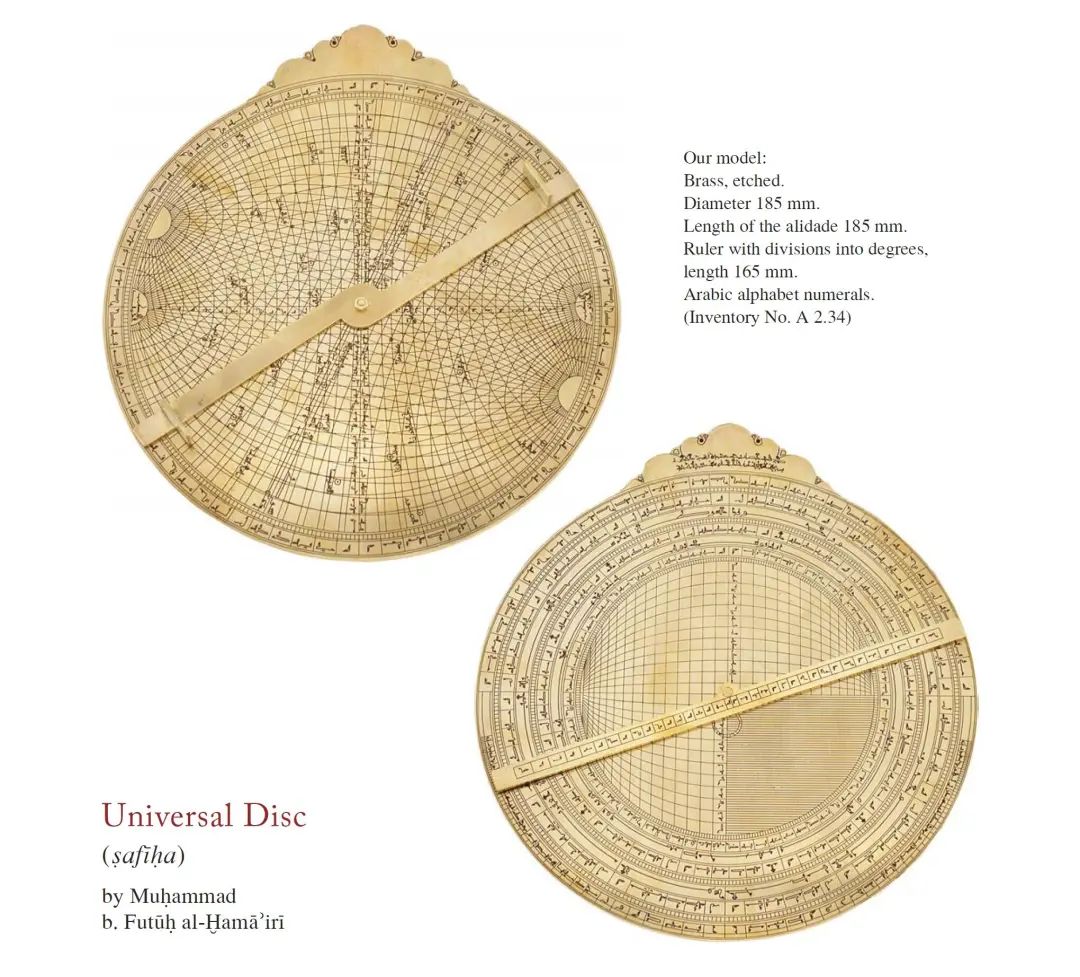

丝绸之路这一历史空间为科学技术的交融与会通提供了重要的场域。古典时代亚里士多德的力学理论,历经数个世纪进入到伊斯兰世界,并在汲水灌溉的现实需求下形成了自身的特色:将阿基米德演绎研究方法与亚里士多德的动力学定律相结合,以流体力学和比重作为主要研究对象,热衷于设计精巧复杂的装置。

书中的另一重要案例来自对“被中香炉”的分析。被中香炉在中国的源起可以上溯至红山文化和龙山文化中的熏炉。西晋葛洪的《西京杂记》中记载,常平支架的被中香炉在西汉时期已经发明,在经历了一次技术失传后,又被重新研制出来。陕西扶风法门寺和西安何家村出土的唐代香囊,均采用了双持平环支点悬挂的技术,保证香盂的稳定性。该技术后来也被应用到其他领域中。

看上去,被中香炉在中国的发明—应用—分布线索是清晰的。作者跳出被中香囊在中国的发展路径,从同一时期的其他文明中补正了这一过程。比如作者提到,公元前3世纪古希腊工程师菲隆曾经设计过一种不会洒出的墨水瓶。而13世纪伊斯兰世界也有与中国被中香炉相似的熏球,且极为常见。相似的物品甚至出现在日本和意大利。各文明间的技术传播路径又变得复杂起来。不仅如此,作者还关注到相似技术在不同器物间,是否也存在相互借鉴的可能呢? 这一设问对于今后的研究具有启发意义。

技术革命是普适的吗?

这就使我们在考察技术传播的过程中,需要特别审慎地看待历史上的技术移植,并尽可能以一种整体性的观念去考察器物和观念传播过程中所必然涉及到的匹配资源,同时对于技术传播过程中的“相对优势”始终抱有一种警惕。

《丝绸之路上的科学技术》一书以古罗马新建筑材料——混凝土的使用及其引发的建筑革命为案例,讨论了中西建筑变革中“因地制宜”的特征。换句话说,技术会因为地区资源的差异或是环境因素在传播过程中严重受阻,最终导致技术呈现出地方性的特征。

混凝土技术引发的建筑革命受制于仅仅出现在庞贝城及其附近地区的火山灰材料。火山灰除了其主要成分碳酸钙(CaCO3)和氧化钙(CaO)之外,还含有少量的氧化铝(Al2O3)和活性氧化硅(SiO2),遇水之后,氧化钙成为氢氧化钙(Ca(OH)2),后者与氧化铝或二氧化硅反应,形成质地坚硬的硅酸钙和铝酸钙的化合物。但在除罗马以外的东西方世界,与之相似的建筑材料是碳酸钙(CaCO3)及其煅烧之后形成的氧化钙(CaO)——生石灰,生石灰遇水形成碳酸钙,虽有一定的强度,但充其量只能作为砖石的粘合剂,与混凝土的抗压强度不可同日而语。无论如何,尽管混凝土的使用能够起到降低人工成本、材料成本和运输成本,同时兼顾艺术性与承重性能的多重优点,但古罗马的建筑技术革命在技术与科学分离的古代,最终成为一场注定无法全球化的技术革命。与之类似,受制于原料高岭土,中国的瓷器在相当长的一段时间内也呈现出地方性的特征。

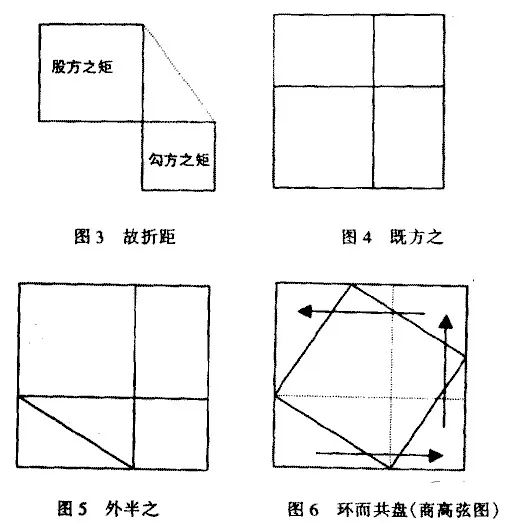

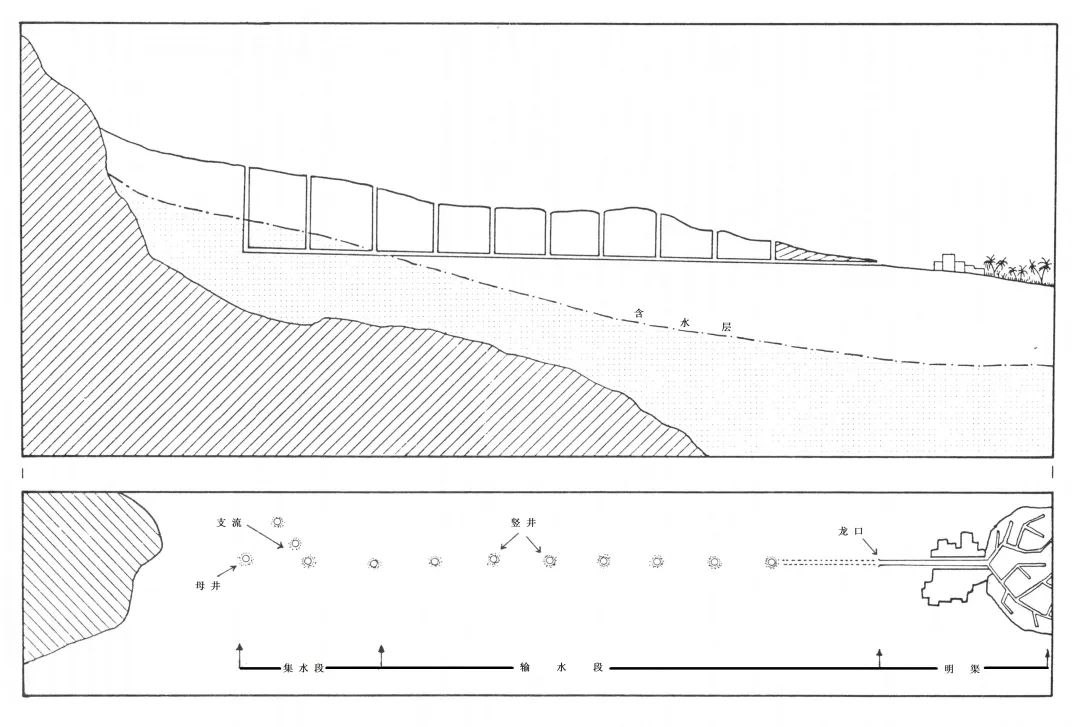

与混凝土相比,坎儿井技术所牵涉的面向更为复杂,同时,它的传播路径也更加扑朔迷离。坎儿井技术主要分布在北纬30°—40°的干旱地区。坎儿井在突厥语、阿拉伯语、西班牙语、现代波斯语中都有类似的称谓。坎儿井的开凿也较为复杂,对环境和工匠所掌握的技术有较高的要求。此外,坎儿井的技术传播史似乎暗示出国家干预在其间扮演着十分重要的意义。作者考证,坎儿井修建的必要条件之一是,地下含水层和地势存在约1:1000的和缓坡度。对于含水层深度和水量的把控,以及对暗渠走向的规划,都对工匠提出了极为严格的技术要求。坎儿井因其技术优越性而在西亚的伊朗高原、阿拉伯半岛地区以及新疆等干旱荒漠地区广泛传播,其传播的时间跨越20多个世纪。

坎儿井的结构

尽管困难重重,但本书作者仍然依据大量的史料、研究成果和考古学证据,对坎儿井在丝绸之路上的起源和传播给出了清晰的梳理和倾向性的观点。最早的坎儿井遗址在伊朗地区,时间在公元前9世纪,公元前6世纪,迁徙的波斯人将坎儿井技术带到了近东和阿拉伯半岛。希腊化时期,希腊人将该技术带回到雅典。到公元5-6世纪左右,坎儿井技术基本覆盖了阿拉伯半岛。坎儿井在波斯以东地区的呼罗珊地区,俾路支斯坦等地得到传播,并沿北路在11世纪左右传入新疆。

另一个案例来自于外科手术。古代巴比伦人和埃及人在公元前1000年前后已经能够熟练使用手术器械完成较为复杂的手术。作者提出公元前五世纪外科手术传统在古希腊和古印度独立起源的观点。作者借用了陈寅恪先生“学术进化之史迹”的观念,来考察中国外科手术传统的创立。因为缺乏相应的“学术传统”,故而唐代以前中国开颅术、缝合术的考古发现,以及史料中对扁鹊华佗等人从事外科手术的记载大都不能并入中国外科手术发展的历程。而中国外科手术的真正确立,要归功于隋代医学家巢元方《诸病源候论》中所记载的腹部肠缝合术。而包括腹部肠缝合术、眼外科手术在内的大部分医术可能都来自印度,或者说与佛教传入有直接关系。

我们不能苛求本书作者在一部20万字的著作中全面揭示丝绸之路上科技文明交流的全部,所幸作者也并未以此作为本书的旨归。但书中选取的案例具有一定的典型意义,不少问题也是多年来学界所讨论的焦点,包含了作者近年来对于丝绸之路科技史研究的一些独到思考,弥足珍贵。

透过丝路看世界,立足科技品文化

点书影进入京东购买本书

《丝绸之路上的科学技术》(丝绸之路学丛书)

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073